Ternay (Rhône)

Ternay est une commune française, située dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fait partie des communes dites de l'Est lyonnais.

| Ternay | |

Grande place et clocher de l'église. | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Rhône |

| Arrondissement | Lyon |

| Intercommunalité | CC du Pays de l'Ozon |

| Maire Mandat |

Mattia Scotti 2020-2026 |

| Code postal | 69360 |

| Code commune | 69297 |

| Démographie | |

| Gentilé | Ternaysards, Ternaysardes |

| Population municipale |

5 511 hab. (2020 |

| Densité | 684 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 36′ 11″ nord, 4° 48′ 41″ est |

| Altitude | Min. 153 m Max. 281 m |

| Superficie | 8,06 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Lyon (banlieue) |

| Aire d'attraction | Lyon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Saint-Symphorien-d'Ozon |

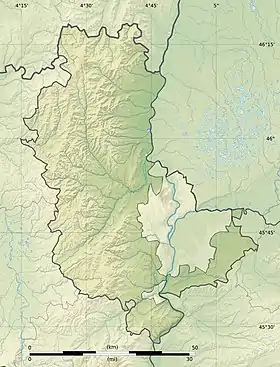

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://www.ternay.fr/ |

Géographie

Le , lors de la création de la métropole de Lyon, la commune n'est plus frontalière avec Millery par la création d'un corridor territorial reliant Grigny à la Métropole[1].

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Ternay est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4]. Elle appartient à l'unité urbaine de Lyon, une agglomération inter-départementale regroupant 124 communes[5] et 1 653 951 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Lyon est la deuxième plus importante de la France en termes de population, derrière celle de Paris[6] - [7].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lyon dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 398 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[8] - [9].

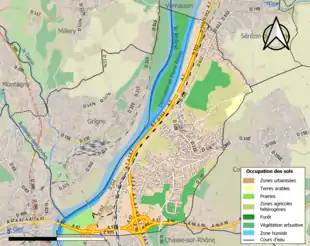

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (56,6 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (49,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (33,7 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (22,9 %), forêts (16,7 %), zones agricoles hétérogènes (15 %), eaux continentales[Note 3] (7,6 %), prairies (2,8 %), terres arables (1,4 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].

Histoire

Présentation géographique

Du point de vue géographique, le territoire situé en rive gauche du Rhône, étiré du nord au sud depuis Villeurbanne sur le rebord occidental abrupt du Pays du Velin, a reçu le nom de Balmes viennoises. Par rapport à cet ensemble Ternay est situé en position médiane. A 80 mètres environ au-dessus de l’axe fluvial qui les serre ici de très près, ce site perché est à l’abri du risque récurrent des inondations. Du point de vue historique, Ternay est situé à mi-distance de Lyon et de Vienne, les deux centres d’antique fondation dans le cadre de l’empire romain, en limite de leur zone d’influence respective. La dernière manifestation de cette rivalité est la modification du découpage départemental. Après les graves incidents de la raffinerie de Feyzin (1964), la commune a été détachée de l’arrondissement de Vienne et rattachée en 1967 au département du Rhône dont elle est devenue limitrophe par rapport au département de l’Isère.

L’autre caractéristique de la commune est sa proximité de la métropole lyonnaise. Dès lors que les rives du grand fleuve ont été maîtrisées, le couloir rhodanien est devenu un axe majeur de la circulation ferroviaire au milieu du XIXe siècle et routière avec la construction de l’Autoroute du Soleil une centaine d’années plus tard. Par facile branchement sur cette dernière, les relations de la commune avec l’agglomération lyonnaise et donc les migrations quotidiennes de travail, ont été grandement facilitées. D’où le prodigieux essor démographique, la population ayant plus que quintuplé depuis la Libération.

Ternay, site clunisien

La rigueur dont firent preuve les fondateurs de l’abbaye de Cluny en 910 dans la réforme des institutions monastiques suscita un puissant mouvement de générosité qui se traduisit par de nombreuses donations. Dans la région de Vienne, la première date de 923 du temps de l’abbé Bernon (910-926). Leur nombre ne cessa de croître sous ses successeurs Odon 926-942) et Mayeul (954-994). Ces donations étaient le fait de grands personnages comme Englebert, vicomte de Vienne, mais aussi de particuliers. Les raisons invoquées sont toujours les mêmes et on peut donner comme exemple, en 969, le cas de cet Aimulfus, de son épouse et de son fils motivés par « le salut de leurs âmes, en vue d’obtenir que Dieu les préserve de l’enfer et pour obtenir leur sépulture à Sancta Maria de Ternaico ». Les communes concernées par ces donations sont toutes situées au nord de Vienne à l’exception des Côtes d’Arey à 10 km au sud de cette ville où la chapelle Saint-Mamers en conserve le témoignage. Bientôt apparut la nécessité de fonder un prieuré chargé du contrôle de ce secteur. On a avancé la date de 966. Le prieur avait droit de patronage avec désignation du desservant de la paroisse. Il en était le grand décimateur ne laissant au curé que la portion congrue[12].

Parmi les abbés, Ternay a conservé tout particulièrement le souvenir de Mayeul. Parti pour Rome pour y rencontrer le pape, il marqua un arrêt à Ternay et y accomplit deux miracles : en indiquant aux moines le lieu d’où jaillirait une source et en y guérissant un aveugle. Mayeul devait être canonisé peu après sa mort en 994 et le culte de ce saint devait être entretenu pendant de longs siècles. On venait à Ternay en pèlerinage pour le vénérer et parfois dans l’espoir d’une guérison, l’eau de la source étant réputée miraculeuse. On le choisissait pour prénommer les nouveau-nés. Il est toujours le patron de la paroisse et l’on célèbre sa fête chaque 11 mai, jour de sa mort. On visite la fontaine abritée derrière une grille métallique[13].

L’église Saint Mayeul de Ternay est au cœur du site clunisien. Sa construction remonterait à 1061. Telle que nous la voyons, elle a été plusieurs fois modifiée fois en particulier par l’ajout d’une abside. Les murs se composent d’un double ou triple rang de briques qui alternent avec une couche de petits moellons de tuf. Les carrières de Villebois ont fourni le portail, sa corniche et le couronnement du clocher. La façade a conservé sa simplicité originelle avec de légers contreforts dont les têtes ne dépassent guère la ligne horizontale du fronton. Celui-ci couronne la porte romane encadrée de deux colonnettes au-dessus de laquelle s’ouvre une fenêtre également en plein cintre. Le chapiteau de gauche représente Daniel dans la fosse aux lions. Un ange saisit par les cheveux le prophète Habacuc pour qu’il apporte au prisonnier la nourriture qu’il transporte. Sur le chapiteau de droite plus mal conservé un centaure perce avec une lame un dragon qui le mord à la ceinture et terrasse un autre animal plus petit que lui. Le tympan où étaient autrefois représentées les armoiries de Cluny n’est plus qu’un simple vitrail. Le clocher est ajouré dans son couronnement sur chacune de ses faces de doubles baies romanes supportées par d’élégantes colonnettes[14].

Église Saint-Mayeul de Ternay, vue d'ensemble

Église Saint-Mayeul de Ternay, vue d'ensemble Église Saint-Mayeul de Ternay, portail

Église Saint-Mayeul de Ternay, portail Église Saint-Mayeul de Ternay, clocher

Église Saint-Mayeul de Ternay, clocher Église Saint-Mayeul de Ternay, portail

Église Saint-Mayeul de Ternay, portail Église Saint-Mayeul de Ternay, chapiteau, Daniel dans la fosse aux lions

Église Saint-Mayeul de Ternay, chapiteau, Daniel dans la fosse aux lions

A l’intérieur de l’église, la nef était recouverte d’un lambris jusqu’en 1872 avant de l'être d’une voûte à croisées d’ogives en briques vers 1876 par l’architecte viennois Camille Jouffray. Les absides des bras du transept sont voûtées en berceau ainsi que le chœur Celle de gauche abrite la chapelle de la vierge. L’église a été classée monument historique le 12 décembre 1950.

chapelle latérale autel de la Vierge

chapelle latérale autel de la Vierge Abside de l'église

Abside de l'église coupole de la croisée du transept

coupole de la croisée du transept Tribunes de Saint Mayol.

Tribunes de Saint Mayol. Nef de Saint Mayol

Nef de Saint Mayol

Si les vitraux de l’abside sont modernes, l’église conserve une statue mutilée de la Vierge du XIIe siècle attribuée à un sculpteur viennois. Celle de saint Nicolas, cher aux mariniers du quartier de Flévieu, a été taillée dans le tilleul ou le platane. La croix du Christ a été classée.

vierge mutilée du XIIe siècle

vierge mutilée du XIIe siècle Statue de saint Nicolas

Statue de saint Nicolas Christ en croix

Christ en croix Bénitier

Bénitier Vitrail de l'abside

Vitrail de l'abside Autre vitrail de Saint Mayol

Autre vitrail de Saint Mayol

Au sud de l’église Saint- Mayeul le site clunisien inclut le prieuré Saint Pierre. On y accédait par la porte méridionale donnant sur une grande cour et réservée au passage des charrois des bénédictins ou aux livraisons de foin ou de bois. Dans cette enceinte se trouvait l’habitation du prieur, celle des religieux, le cloître dont nous possédons encore trois arcades et le puits au milieu. De part et d’autre de la grande cour étaient disposés à l’est les écuries, un toit pour mettre à couvert les chariots du prieur ainsi que les harnais des chevaux et un avant-toit sous lequel on mettait la réserve de bois à brûler. Du coté est, un bâtiment contenait le tinal (nom local de la cuve) et le pressoir, avec en-dessous les caves. S’y ajoutaient également le four et la panèterie[15].

porte nord du site clunisien

porte nord du site clunisien meurtrière dans le rempart

meurtrière dans le rempart Puits de Saint Mayol

Puits de Saint Mayol Ancien cloître et ses arcades

Ancien cloître et ses arcades

Histoire

Le prieuré de Ternay n’a jamais abrité que quelques moines. Dès la fin du Moyen Âge le désintérêt de Cluny pour ce site est évident. C’est alors que la famille lyonnaise La Porte va en prendre, en quelque sorte, le relais. Sous le règne de François 1er. Aymon et Hugues de La Porte comptent parmi les plus actifs imprimeurs de Lyon. Ils financeront d’ailleurs le célèbre Sébastien Gryphe et créeront la première compagnie des libraires de la ville dont ils ont exercé huit fois le rôle de consuls ! Leur réussite sociale devait se concrétiser par la possession d’une résidence dans la proche campagne. Cette maison des champs, selon l’expression à la mode à cette époque, fut implantée en contrebas du prieuré, au couchant, avec vue dominante sur le Rhône. On ignore à quelle date les prieurs leur ont cédé leurs droits de seigneurie. Ils ont été les concepteurs et premiers propriétaires des bâtiments du château[16].

Le nom de La porte devait se perpétuer à travers les générations. Antoine, fils de Hugues, avait épousé en 1572 Hélène de Cousin qui, devenue veuve avait à son tour épousé en 1591 Claude de Buffevant, seigneurs de Flévieu. Leur fille Anne contracta un mariage avec Louis du Bourg. Ce dernier a transformé et agrandi le château qui a pris l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui. Ce sont les armoiries des du Bourg qui figurent sur la porte principale avec celles des Buffevant. Les rapports avec la population du village ont fluctué au fil des générations. Au XVIIe siècle, Anne de Buffevant, qualifiée de grande Dame de Ternay, a laissé un excellent souvenir grâce « à sa générosité et son bon cœur pour les humbles et les filles démunies ». Les du Bourg devaient rester les propriétaires jusqu’à la Révolution[17].

Bien que la population de Ternay se soit gardée des excès qui ont accompagné bien souvent la période révolutionnaire, un épisode mérite d’être conté car il met en scène la famille du Bourg. Comme ses voisins, le village a été pris dans le tourbillon de la Grande peur lorsque, à la fin du mois de juillet 1789, le bruit a couru que des bandes de brigands armés se livraient dans la région aux pires exactions. Mais c’est contre la noblesse que s’est finalement retournée la fureur populaire. Si le château de La Porte n’a été ni incendié ni même pillé, une bande armée s’en fit ouvrir les portes. Le comte fut accusé sans preuve « de retirer chez lui les nobles qui disoient et tâchoient à nuire au tiers-état ». Pour se soustraire aux violences le comte s’enfuit avec femme et enfant en direction du Rhône où une barque les convoya jusqu’aux portes de Givors. Ils y furent refoulés mais un gros bateau de passage les prit en charge et ils purent trouver refuge à Lyon[18].

Les propriétaires qui succédèrent aux du Bourg à partir de 1818 ne sont guère montrés soucieux d’entretenir leur patrimoine et c’est en état de quasi ruine que le château fut vendu à la commune en 1967. L’association CCCP (Centre Culturel du Château de la Porte), après avoir pris le soin de reloger les 57 occupants, a organisé la rénovation. Des équipes de volontaires y ont consacré 40 000 heures de travaux tandis les aides financières affluaient de diverses parts. Le château de la Porte a ainsi pu être transformé en centre d’animation culturelle et sociale.

Entrée du château de la Porte

Entrée du château de la Porte

Communs du château de la Porte

Communs du château de la Porte centre culturel La Porte

centre culturel La Porte plaque anniversaire du centre culturel La Porte

plaque anniversaire du centre culturel La Porte Croix de mariage Fleury

Croix de mariage Fleury Façade ouest et terrasses du château la Porte

Façade ouest et terrasses du château la Porte Château La Porte porte d'entrée

Château La Porte porte d'entrée Château La Porte plafond à la française

Château La Porte plafond à la française

Description

La première impression est celle d’une grande unité architecturale d’un ensemble de style classique. Sur la façade ouest avec vue sur le Rhône le corps de logis central à deux niveaux de quatre fenêtres est encadré par deux tours. L’accueil se fait par la façade est. Le corps de logis central d’un seul niveau est en retrait par rapport aux deux ailes, ménageant ainsi une parfaite symétrie de part et d’autre de la petite place devant l’entrée. L’adaptation à la pente explique que le niveau inférieur corresponde à un sous-sol à demi enterré.

Dans la réalité l’histoire du château est d’une grande complexité que l’on peut résumer en trois points. La partie nord avec la tour des Morandières a des origines médiévales. Elle faisait partie du système défensif de remparts (le vingtain) construits en 1320 par le prieur Hugues de Varax. Elle incluait également l’église Sainte Marie fréquentée par les paroissiens de la Ville ; des arcs de décharge du mur gouttereau en sont encore visibles. La partie sud avec la tour dite de la bibliothèque complétait le système défensif mais elle avait par la suite été aménagée au XVIe siècle par la famille de La Porte. La cuisine était au sous-sol. Une fenêtre Renaissance témoigne encore de ce passé. La partie centrale a été édifiée au XVIIe siècle. Y ont été aménagés un grand salon et la chambre de la reine. Une fois poussée la porte d’entrée, une galerie courant du nord au sud assurait la liaison avec les deux ailes et réalisait l’unité de l'ensemble[19].

Le parc et son nymphée

Mais le domaine de La Porte, c’était aussi un parc de 3 hectares dans la pente de raccordement au fleuve avec, au droit du château, une série de trois bassins superposés en communication verticale par des puisards. L’eau jaillissait au centre du bassin supérieur par une fontaine posée sur un socle qui devait supporter la statue d’une nymphe. D’où le nom de nymphée attribué à l’ensemble du site. La nymphe a disparu mais on découvre avec étonnement, niché dans une grotte, un sarcophage gallo-romain de la fin du IIe siècle. On connaît même le nom du défunt : Caïus Vlattius. Il exerçait la fonction prestigieuse de sévir augustal, l'équivalent d'un président de chambre de commerce, comme avait pris soin de le faire graver dans le marbre son épouse Memma Casiana. Hugues de La porte a dû faire charger une barque sur le Rhône pour le transport jusqu’à Ternay de cet antique vestige[20].

Château de La Porte terrasse de la nymphe

Château de La Porte terrasse de la nymphe sarcophage gallo-romain

sarcophage gallo-romain inscription du sarcophage

inscription du sarcophage

L’essor démographique

La population de la commune, durement marquée par l'hécatombe de la Grande Guerre, s’était stabilisée à son plus bas niveau depuis le début du XXe siècle : elle était passée de 961 habitants en 1901 à 956 en 1946. L’explosion démographique depuis la Libération n’en est que plus spectaculaire. 5512 habitants ont été recensés en 2019 ce qui correspond à une multiplication par 5,76 ! Le taux de croissance annuel s’est toutefois ralenti depuis le maximum de 5,2% entre 1975 et 1982. Cette progression s’explique jusqu’en 1982 par un solde migratoire très supérieur au solde naturel. Celui-ci l’emporte depuis du fait des nombreuses naissances chez les jeunes ménages nouvellement installés. La structure de la population reflète cette évolution : en 2019 on compte plus d’un tiers (35,9%) de moins de 30 ans contre moins d’un quart (24,8%) pour les personnes de plus de 60 ans[21].

Il a fallu beaucoup construire pour loger ces nouveaux venus. On peut en prendre la mesure en considérant l’âge du patrimoine immobilier en 2019. Les habitations antérieures à 1919 ne comptent plus que pour 6,5%, guère davantage si l’on ajoute les 3,0% de 1919 à 1945. En revanche près des trois quarts (73,9%) ont été construites depuis 1970. Une préférence a été accordée à la maison individuelle : plus des trois quarts (80,7%) contre 19,1% pour les appartements en immeubles[21]. La comparaison entre la carte d’Etat major du XIXe siècle et la carte actuelle de l’IGN permet de constater la traduction spatiale de cette évolution. Jusqu’au milieu du XXe siècle le chef-lieu était nettement séparé des hameaux de Villeneuve à l’est et des Morzes au sud et bien plus encore de Flévieu, peuplé de mariniers, au bord du Rhône. Aujourd’hui, l’urbanisation sous forme de lotissement a soudé l’ensemble et recouvre entièrement les trois quarts sud de la commune à partir du bourg. Seul le quart nord a gardé son caractère rural.

Le problème de l’emploi

La population de la commune de Ternay est assez représentative de la société française dans son ensemble. Une fois retranché les 20,0 % de ménages de retraités, elle est composée très majoritairement de familles de la classe dite moyenne avec 7,0 % de commerçants et d’artisans, 20,0 % d’employés et 23 % rangés dans la catégorie des professions intermédiaires. Peut-on leur assimiler les 10 % d’ouvriers ? Avec 17 % la proportion de cadres apparaît normale. Les agriculteurs ont, bien entendu, disparu comme c’est le cas dans banlieues des métropoles. Au total, ils sont 2 400 actifs à résider dans la commune. Le taux de la population active de 44 % est celui de la moyenne nationale[21].

Cette main-d’œuvre est employée pour un quart dans le secteur de l’industrie et à 21 % dans la construction. Le plus gros contingent est constitué par les employés du commerce et des transports. Restent 13 % pour les tâches administratives. Cette statistique est en quelque sorte corroborée par celle concernant le niveau de formation : 22 % ont un cursus universitaire de 3 ans ou plus. Un tiers supplémentaire a poursuivi des études au-delà du baccalauréat. Les titulaires du brevet ou d’un CAP sont au nombre respectif de 5 et 22 %. Cette variété de qualifications suppose une variété d’offres d’emploi. On ne dispose pas de chiffre concernant le nombre de postes de travail occupés dans la commune même mais son insuffisance ressort de la statistique sur le lieu d’embauche. Ils sont près des neuf dixièmes (87,7 %) à devoir migrer hors de leur commune de résidence. C’est quasiment le pourcentage (86,7 %) de ceux qui utilisent quotidiennement leur voiture pour ce déplacement. La notion de commune-dortoir s’impose à l’évidence [21]. Les plans les plus récents indiquent pourtant plusieurs zones d’activité. Ce sont, d’ouest en est, celles de Charnevaz, de Grange Martin et de Val Cité) toutes situées à l’extrême sud du territoire. Cette localisation correspond au carrefour de croisement de l’autoroute A6 et de l’A46 de contournement est de Lyon en contrebas du plateau. Il faut penser que s’y sont installées essentiellement des entreprises de service à la recherche d'une surface appropriée à leur spécialité et de l’effet de vitrine mais peu pourvoyeuses d'emplois [21].

Services publics

Dans la société paysanne d’autrefois, la solution du problème de l’alimentation en eau était le plus souvent laissée à l’initiative individuelle. Tout au plus note- t-on la présence d'un lavoir à proximité du quartier de la Ville. Le recueil des eaux de pluie dans des boutasses n’y suffisait pas. Le creusement de puits étant très onéreux, les frais pouvaient être assumés collectivement au niveau local. Le premier réseau collectif qui date de 1930 procédait par captage dans la nappe phréatique de l’est lyonnais mais la régularité du débit n’était pas assurée. Aujourd’hui les captages de Flévieu en bordure du Rhône donnent toues satisfactions.

La croissance contemporaine de la population appelait des changements fondamentaux. Sur le plan scolaire en 1977 a été ouvert le nouveau groupe maternel et élémentaire des Pierres en remplacement de celui construit en 1905 pour satisfaire pleinement à l’obligation faite par la loi Jules Ferry de créer des écoles laïques dans chaque commune. La mairie s’installa dans les locaux ainsi libérés. Dans la foulée, sur l’espace attenant a été créée la bibliothèque municipale. « En 1992, la destruction du dernier préfabriqué [de l’école], la construction d’un parking, l’implantation de massifs de fleurs, l’aménagement de la surface en pavés ainsi que la création d’une fontaine donnèrent un nouvel aspect à cet espace central et important de Ternay ». La multiplication des services pour une population en croissance continue a nécessité l’agrandissement de l’ancienne école en 2005. La densification du quartier de Flévieu avait déjà conduit à le doter d’une école maternelle et d’une école élémentaire. Pour la poursuite de la scolarité les collégiens rejoignent ceux de Communay où a été construit le CES Hector Berlioz, à proximité de la commune[22].

Groupe scolaire des Pierres

Groupe scolaire des Pierres école élémentaire des Pierres

école élémentaire des Pierres mairie de Ternay ensemble

mairie de Ternay ensemble Mairie façade

Mairie façade Mur peint de la mairie

Mur peint de la mairie Autre mur peint

Autre mur peint bibliothèque municipale

bibliothèque municipale stèle des anciens combattants

stèle des anciens combattants école des Pierres

école des Pierres école maternelle de Flévieu

école maternelle de Flévieu école maternelle de Flévieu

école maternelle de Flévieu CES Hector Berlioz

CES Hector Berlioz

Loisirs et sports

L’idée du fondateur Louis Richard en 1959 de fonder une société de sauvetage sur l’emplacement de l’ancien bac à traille est à l’origine d’une pratique sportive assez logique sur le bord d’un fleuve : des joutes nautiques ont été organisées dans les années 1960. Restait à choisir un emplacement mieux adapté à leur pratique qu’une lône du Rhône. La municipalité s’est saisie de l’affaire par l’achat de l’étang du Loup et son aménagement. L’intérêt porté à ce sport fut tel que s’y sont formés des champions de France. Depuis 1989, Ternay possède ainsi la base nautique Louis Richard en hommage au pionnier. A son aval immédiat a été créé un autre bassin pour les adeptes de la pêche. Dans le voisinage, le complexe sportif du Devès permet de pratiquer les exercices gymniques en salle tout comme les divers jeux de peleinair (foot, tennis, skate board, rugby...)[23].

La création du parc de Chassagne est un bon exemple de valorisation d’un espace en déshérence en marge sud de la commune. Quel sort réserver à cette chênaie originelle, selon l’étymologie qui fait dériver ce nom de ses origines latines? On avait tenté au milieu du XVIIIe siècle de le transformer en exploitation minière dans le prolongement du bassin houiller stéphanois mais sans grand succès, l’intérêt s’étant reporté sur le territoire de Communay où une exploitation de charbon a effectivement débuté en 1835. Accidenté de trous d’obus en 1944, on prit le parti de d’utiliser ce secteur comme décharge publique, promue même en déchetterie en 1990 alors que le voisinage était gagné par l’urbanisation ! Alertée, en 1992 l’association les Amis de la nature demanda son classement en parc d’agrément. Les travaux ont été entrepris par la municipalité dans cette optique. Un cadran solaire original a été installé en 1996. Sur cet hectare et demi ont trouvé place une aire de pique-nique, un jeu de boules, des jeux d’enfants. Une table d’orientation a été inaugurée en 1997 face à l’ouverture de la vallée du Gier. Les randonneurs dont un sentier longe le parc sont invités à y faire une halte[23].

cadran solaire

cadran solaire bassin de joutes

bassin de joutes parc de Chassagne

parc de Chassagne bassin de pêche

bassin de pêche Jeux d'enfants à Chassagne

Jeux d'enfants à Chassagne Salle omnisports

Salle omnisports Tennis de Ternay

Tennis de Ternay Jeux d'enfants à Chassagne

Jeux d'enfants à Chassagne

Le plus grand espace vert (24 ha) est cependant, au nord de la commune le parc du Grand Clos. Son histoire débute au XVIIIe siècle car la famille Buffevant, propriétaire du château de La Porte, en avait fait l’acquisition ; ses descendants devaient le rester jusqu’en 1818. L’un des derniers avatars n’est pas le plus glorieux. En 1932, le docteur Bernay, nouveau propriétaire, héritait de la famille Forton le château qu’elle y avait construit et ses abords transformés en parc d’agrément. Ce docteur en avait fait une clinique mais une gestion peu philanthropique le conduisit en justice. Le patrimoine, tombé à l’abandon, subit deux incendies. En 1990, la mairie de Ternay, sous la pression populaire, décida du rachat du Grand Clos pour éviter le projet d’immeubles de standing d’un promoteur belge. Les promeneurs ont aujourd’hui tout le plaisir de flâner dans ce riche biotope agrémenté d’un petit étang et dont l’entrée est signalée par une sculpture monumentale de Marc Averly au nom énigmatique de Farakas 7[23].

Ternay-sur-Rhône ?

Cette interrogation en guise de conclusion peut surprendre. Elle se justifie cependant triplement en considération de la réalité territoriale, d’événements dramatiques qui sont encore dans toutes les mémoires et, plus généralement, par une réflexion sur le rôle comparé des modes de transport.

Sur quatre kilomètres de long, le Rhône et son étroit liseré alluvial forment un secteur particulier non seulement par leur position sur la marge occidentale et leur altitude uniforme de 160 mètres mais aussi du fait d’un milieu particulier dont la spécificité a été sanctionnée par un arrêté de biotope pour la partie sud de l’île de la Table Ronde. La fréquentation des castors, espèce protégée, la variété des orchidées sur les prairies qui ont remplacées la ripisylve primitive, les diverses espèces de poissons qui trouvent refuge dans la lône en sont les éléments caractéristiques.

Si, par ailleurs, on s’interroge sur le rôle du fleuve dans l’histoire de la commune, la réponse à la question posée est à l’évidence négative. Dans l’Antiquité, la vie de relations quotidiennes emprunta très rapidement la voie romaine de rive droite, en Viennois. C’est ce que confirment diverses découvertes archéologiques comme la borne miliaire de Solaize et la grande mosaïque mise à jour à Sérézin en1971. Même si l’on attribue la première implantation religieuse à des moines de Grigny au Haut Moyen-âge, le Rhône marquait la barrière au début du deuxième millénaire entre les puissances féodales du Forez et du Dauphiné. Il ne faut exagérer ni le trafic fluvial qui animait le hameau de Flévieu dont les mariniers affichaient leur dévotion pour leur patron saint Nicolas (sa chapelle actuelle date de 1969) ni l’activité de son bac à traille[24]. A l’époque contemporaine on ne s’est fait aucun scrupule de couper de la commune le secteur devenu l’île Ronde par le canal de retour an fleuve à l’aval de la centrale hydraulique de Pierre-Bénite.

La vie des Ternaysards n’a pas davantage été transformée par la construction de la voie ferrée PLM en 1853-54. Ils furent carrément ignorés par la compagnie ferroviaire, aucune desserte n’étant prévue. Ils devaient se rendre à Chasse pour trouver l’arrêt le plus proche. Pour mettre fin à leur protestation, une gare fut enfin construite et des arrêts programmés en 1900. La rue qui y conduisait en a pris alors le nom et il en reste encore un tout petit segment. En revanche on chercherait en vain des traces du bâtiment qui a été détruit en 1997. Dès 1980, la préposée SNCF avait été remplacée par un haut-parleur. La halte a été supprimée par manque de trafic et transférée à Sérézin en 2007[25].

Les Ternaysards se seraient bien passés de faire la une de l’actualité au cœur de l’été 1944. Le débarquement programmé pour le 15 août des troupes alliées en Provence a été précédé de bombardements. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, la gare de Chasse voisine n’a pas été la seule à en faire les frais mais aussi le quartier de Flévieu. Une stèle a été érigée place du Suel en mémoire des 28 victimes. Cette tragédie a valu à la commune d’être décorée par le secrétariat des Forces Armées de la croix de guerre avec étoile d’argent le 18 novembre 1948. D’une tout autre nature est la catastrophe survenue le 16 octobre 1953. Dans un épais brouillard, une machine haut le pied avec son tander plein de charbon et fonçant à 70 km/h se trouva à la suite d’une erreur sur la même voie qu’un train de travailleurs composé de quatre wagons en bois et arrêtée en gare de Sérézin. Le choc fut terrible malgré une tentative désespérée de freinage. Les 150 tonnes de l’ensemble pulvérisèrent les wagons . Lourd bilan de 10 morts et d’une quarantaine de blessés dont 15 graves[26].

On peut donc conclure que ni la navigation fluviale ni le réseau ferroviaire n’ont permis à Ternay de sortir de l’isolement. Il est évident que le grand essor démographique de la commune a dépendu de la mise en service du réseau autoroutier. En 1965 l’achèvement de l’autoroute A 7 a grandement facilité les relations avec l’agglomération lyonnaise par la bretelle de Solaize-Vernaison. Dès le recensement de 1968 on enregistre une forte augmentation de la population et le début des migrations quotidiennes de travail vers la métropole. Il faut attendre 1983 pour que soit achevée l’A 47 en direction de Saint-Etienne. Les Ternaysards ont désormais toute facilité pour traverser le Rhône et joindre Givors , son bassin d’emploi et sa grande zone commerciale. En conséquence, la Grande rue a cessé d’être le cœur commercial de la commune. La clientèle qui avait commencé vers 1965 à fréquenter les grandes surfaces de Chasse a pu aller se ravitailler dans la zone du Gier. Enfin, la mise en service en 1992 de l’autoroute A 86 de contournement est de l’agglomération lyonnaise n’a pu qu’encourager les entreprises de service à s’installer à proximité du nœud autoroutier ainsi constitué[27].

Politique et administration

Liste des maires

Initialement rattachée au département de l'Isère, la commune de Ternay est transférée, comme l'ensemble du canton de Saint-Symphorien-d'Ozon, au département du Rhône par la loi no 67-1205 du .

Ce rattachement n'est pas remis en cause par le redécoupage des cantons à compter des élections départementales de 2015[28].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[33]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[34].

En 2020, la commune comptait 5 511 habitants[Note 4], en augmentation de 1,94 % par rapport à 2014 (Rhône : +4,53 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 40 090 €, ce qui plaçait Ternay au 2 438e rang parmi les 31 525 communes de plus de 39 ménages en métropole[37].

Sport et culture

Sport et activités sportives

Elles se développent surtout autour du complexe sportif du Devès, son gymnase, son plan d'eau…

- Le club des sauveteurs de Ternay organise des tournois de joutes nautiques sur le plan d'eau : challenge Guichard-Vignal en méthode givordine au mois de juin et challenge Véro à la Rame en septembre.

- Les installations du Devès permettent l'organisation des sports collectifs, en particulier l'important tournoi de volley-ball au mois de juin.

Rugby

- Le Rugby Club du Pays d'Ozon (RCPO) est le club de rugby de la CCPO. Évoluant en promotion d'honneur (8e division). Situé au complexe sportif du Devès à Ternay.

- L'association de rugby "Les Verts Reluisants" est une équipe de vétérans. Situé au complexe sportif du Devès à Ternay.

- L'association de rugby "Les Crampons Aiguilles" est une équipe loisir féminine situé au complexe sportif du Devès à Ternay.

Transport en commun

La commune de Ternay était, jusqu'en 2007, membre du SYTUAG (syndicat mixte des transports urbains de l'agglomération givordine) et desservie par la ligne 2 des Gibus (ex-transport urbain de Givors). Cette ligne allait de Montrond jusqu'à Gare Givors Ville puis Ternay. Dans Ternay, les quartiers de Flévieu, Chassagne, Morzes, Villeneuve, Bourg et Crottat étaient desservis. Lors de l'entrée des communes de Givors et de Grigny dans le GRAND LYON le , le réseau de Gibus a été rénové aux couleurs TCL et le SYTUAG repris par le SYTRAL. La commune de Ternay bénéficia donc d'une desserte TCL (ligne 212) pendant 1 an seulement car la commune n'ayant pas intégré le GRAND LYON comme Givors et Grigny, elle ne put faire partie du SYTRAL donc celui-ci n'a plus souhaité desservir la commune. Il s'agissait d'un dépannage qui n'a malheureusement duré qu'un an. Depuis, Ternay ne bénéficie plus de desserte urbaine et aucun transporteur n'a repris cette ligne qui desservait si bien Ternay.

Actuellement, cette commune est traversée par la ligne départementale du Rhône 111 qui relie Parilly et la gare de Vénissieux (métro D, Tram T4) à Vienne et par la ligne 113 qui relie Givors et la gare de Givors-Ville à Vénissieux.

Une navette TER circule aujourd'hui, elle relie Ternay à la gare de Sérézin-du-Rhône. Sa fréquence de passage est d'une toutes les demi-heures en heures de pointe.

Lieux et monuments

- Église romane Saint-Mayol du XIIe siècle.

- Château de la Porte : château du début du XVIe siècle.

- Fontaine Saint-Mayol.

- Viaduc de la Méditerranée, viaduc ferroviaire construit au-dessus du Rhône entre 1945 et 1950 par l'entreprise Boussiron, sur un projet de Nicolas Esquillan.

- L'échangeur de Chasse-sur-Rhône se situe partiellement sur le territoire de la commune.

Personnalités liées à la commune

- Hugues de la Porte, éditeur lyonnais du XVIe siècle dont la famille a laissé son nom au château (le château de la Porte).

- Anne de Buffevant autrement connue sous le nom de "Dame de Ternay"

Voir aussi

Bibliographie

- Michel Francon, Ternay et son église depuis 1000 ans, , 239 p.

- Daniel Montaud, Le promeneur de Ternay, Association Patrimoine de Ternay, , 58 p.

- Daniel Montaud, Le château de La Porte, Association Patrimoine de Ternay, , 40 p.

- « Commune de Ternay (69297) », sur Institut national de la statistique et des études économiques, .

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « DÉCRYPTAGE », sur http://www.francebleu.fr/, vendredi 02 janvier 2015 à 16h34 (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lyon », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lyon », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Francon 1991, p. 8-15.

- Francon 1991, p. 17-18.

- Francon 1991, p. 41-43.

- Francon 1991, p. 26-27.

- Francon 1991, p. 43-44.

- Francon 1991, p. 95-97.

- Francon 1991, p. 145-147.

- Montaud 2012, p. 10-20.

- Montaud 2012, p. 30.

- INSEE 2022.

- Montaud 2010, p. 17-18, 23.

- Brochures du syndicat d'initiative de Ternay

- Montaud 2010, p. 12, 24.

- Montaud 2010, p. 19-20.

- Montaud 2010, p. 40-41.

- Montaud 2010, p. 20.

- Site du département du Rhône.

- Avis de décès de Monsieur Georges CHARRIER, sur libramemoria.com

- « L'ancien maire de Ternay Daniel Bouchacourt, s’en est allé », Le Progrès, (lire en ligne)

- « Ternay : Mattia Scotti, nouveau maire de Ternay : Les vingt-neuf colistiers de "Ternay, le nouvel élan", unique liste à s’être présentée aux municipales, ont été élus à l’unanimité. », Le Progrès, (lire en ligne).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Indicateurs de structure et de distribution des revenus en 2010 | Insee », sur www.insee.fr (consulté le ).