Superbe (1738)

Le Superbe est un vaisseau de ligne de 74 canons de la Marine royale française lancé en 1738. Il est construit à Brest par l'architecte naval Laurent Helie. Il fait partie de ce petit nombre de bâtiments lancés dans les vingt-cinq premières années du règne de Louis XV, période de paix marquée par de faibles crédits pour la Marine[3]. Il participe à la guerre de Succession d'Autriche et à la guerre de Sept Ans. Il est coulé le lors de la bataille des Cardinaux.

| Superbe | |

| |

| Type | Vaisseau de 74 canons |

|---|---|

| Histoire | |

| A servi dans | |

| Chantier naval | Brest |

| Quille posée | |

| Lancement | |

| Statut | coulé le durant la bataille des Cardinaux |

| Équipage | |

| Équipage | 740 à 750 hommes[N 1] |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 49,4 mètres |

| Maître-bau | 13,7 mètres |

| Tirant d'eau | 6,8 mètres |

| Déplacement | 1 500 tonnes |

| Propulsion | Voiles |

| Caractéristiques militaires | |

| Blindage | Coque en chêne |

| Armement | 74 canons[2] |

Description

Bien que portant 74 canons, il n'a rien à voir avec la classe dite des « vaisseaux de 74 canons » sortie des arsenaux à partir de 1743 et 1744 et dont la conception est très différente. Il n'est percé qu'à 13 sabords sur sa batterie basse (contrairement aux « 74 canons » qui ont 14 sabords). Il porte vingt-six canons de 36 livres sur sa première batterie, vingt-huit canons de 18 sur sa deuxième batterie, seize canons de 8 et quatre canons de 4 sur ses gaillards[2].

Histoire

Guerre de Succession d’Autriche (1740 - 1748)

Du au , Emmanuel-Auguste de Cahideuc est le second sur le Superbe du chef d’escadre de Roquefeuil, qui commande une division dans l’escadre du vice-amiral d’Antin envoyé croiser aux Antilles entre la Martinique et Saint-Domingue alors que la tension monte entre la France et l'Angleterre.

Guerre de Sept Ans (1756 - 1763)

En 1757, le Superbe se retrouve intégré dans l'escadre de 9 vaisseaux et 2 frégates de Dubois de la Motte qui doit passer en Amérique pour y défendre Louisbourg[4]. Le , il quitte Brest et arrive à bon port quelques semaines plus tard, participant ainsi à l'importante concentration navale qui sauve Louisbourg de l'invasion cette année-là. En octobre, le Superbe quitte la place pour rentrer en France. Comme les autres vaisseaux, il est touché par la grave épidémie de typhus qui ravage les équipages et qui contamine Brest à l'arrivée en novembre, faisant des milliers de morts dans la ville[5].

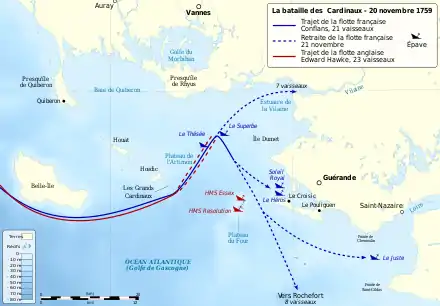

Le , le Superbe prend part à la bataille des Cardinaux, commandé par de Montalais[6]. L’arrière-garde française est rattrapée par les premiers vaisseaux britanniques, le Torbay, le Resolution, le Warspite et le Dorsetshire ; les premiers coups de feu sont échangés à partir de 14 h 30[7]. Vers 16 h 30, le Royal George et le Soleil Royal — celui-ci étant protégé par le Superbe, l’Intrépide et le Tonnant — se font face. Alors que le Soleil Royal parvient à se dégager, le Superbe sombre par le travers à 16 h 41 avec 630 hommes d’équipage à son bord[7], « tandis que, sur les huniers, les grenadiers tirent encore sur l’ennemi[8] ».

Tout comme pour le Thésée vers 16 h, le naufrage est dû à l’entrée de la mer par les sabords ouverts de la batterie basse. Selon Alfred Doneaud du Plan[9], un virement de bord précipité, la précision du tir anglais, la fermeture tardive des sabords après un tir par un équipage peu entraîné, voire l'orgueil du capitaine refusant de voir le danger présenté par les sabords restant ouverts, sont à l’origine de cette entrée d’eau désastreuse. Pour Olivier Chaline, le Superbe n’ayant que 70 canons face aux 100 pièces du Royal George, tente de réduire le désavantage en faisant donner les pièces lourdes de sa batterie basse. La mer s’engouffre alors par les vantaux ouverts du vaisseau, qui est, de surcroît, au vent de son adversaire. En deux bordées du Royal George, le Superbe disparaît dans les flots[8]. Quelques hommes du Superbe sont secourus par les Britanniques[10].

Le Superbe fait partie des 6 navires perdus par la France lors de cette lourde défaite qui met un terme aux projets de débarquement en Angleterre[5]. En comptant plus large, il fait partie des 37 vaisseaux perdus par la France pendant la désastreuse guerre de Sept Ans[11].

L'épave et ses possibilités d'exploitation archéologiques

L'épave a été localisée en 1984 par l'équipe de Jean-Michel Eriau qui depuis des années rassemble une abondante documentation sur la bataille des Cardinaux[12]. Elle gît à 2,5 milles à l’ouest de l’île Dumet[8]. Le navire, recouvert par les alluvions de la Vilaine, n'a pas été fouillé par les archéologues sous-marins[13]. Son état de conservation semble cependant excellent et pourrait livrer d'énormes informations sur les techniques de construction navale dans les années 1730 ainsi qu'une foule d'objets sur l'équipement et la vie quotidienne des marins au XVIIIe siècle[13]. Ce chantier complexe n'a, pour l'instant, pas encore trouvé les financements très important qu'il requiert, d'autant qu'il y a aussi deux autres épaves de la bataille des Cardinaux qui pourraient être fouillées méthodiquement[13] (le Juste et le Thésée).

Notes et références

Notes

- Le ratio habituel, sur tous les types de vaisseau de guerre au XVIIIe siècle est d'en moyenne 10 hommes par canon, quelle que soit la fonction de chacun à bord. C'est ainsi qu'un 100 canons emporte 1 000 hommes d'équipage, un 80 canons 800 hommes, un 74 canons 740, un 64 canons 640, etc. L'état-major est en sus. Cet effectif réglementaire peut cependant varier considérablement en cas d'épidémie, de perte au combat ou de manque de matelots à l'embarquement[1].

Références

- Acerra et Zysberg 1997, p. 220.

- Ronald Deschênes, « Vaisseaux de ligne français de 1682 à 1780 du deuxième rang », sur le site de l'association de généalogie d’Haïti (consulté le ).

- Meyer et Acerra 1994, p. 80.

- Troude 1867-1868, p. 341.

- Meyer et Acerra 1994, p. 106-108.

- « Le Superbe », sur threedecks.org (consulté le ).

- Le Moing 2011, p. 13.

- Chaline 2011, p. 23.

- Doneaud du Plan 2002, p. 97.

- La Condamine 2000, p. 66.

- 18 vaisseaux pris par l'ennemi ; 19 vaisseaux brûlés ou perdus par naufrage. Vergé-Franceschi 2002, p. 1327.

- La découverte de l'épave du Thésée

- Interview d’Elisabeth Veyrat, archéologue, ingénieur d'étude au DRASSM, par le site marine-ocean.com, le 8 décembre 2009.

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Martine Acerra et André Zysberg, L'essor des marines de guerre européennes : vers 1680-1790, Paris, SEDES, coll. « Regards sur l'histoire » (no 119), , 298 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7181-9515-0, BNF 36697883)

- Olivier Chaline, « La bataille des Cardinaux, victoire anglaise », Les Cahiers du Pays de Guérande, Société des Amis de Guérande, (ISSN 0765-3565).

- Pierre de La Condamine, Le combat des Cardinaux : 20 novembre 1759, baie de Quiberon et rade du Croisic, La Turballe, Éd. Alizés, (1re éd. 1982), 143 p. (ISBN 2-911835-03-4, BNF 37624571).

- Alfred Doneaud du Plan, Histoire de la marine française des origines à la fin du XIXe siècle, Saint-Malo, l'Ancre de marine, (1re éd. 1870), 182 p. (ISBN 2-84141-173-7, BNF 39021475).

- Georges Lacour-Gayet, La Marine militaire de la France sous le règne de Louis XV, Paris, Honoré Champion éditeur, édition revue et augmentée en 1910 (1re éd. 1902), 581 p. (BNF 37450961, lire en ligne).

- Georges Lacour-Gayet, La marine militaire de France sous le règne de Louis XVI, Paris, éditions Honoré Champion, , 719 p. (BNF 30709972, lire en ligne)

- Guy Le Moing, « La bataille des Cardinaux », Les Cahiers du Pays de Guérande, Société des Amis de Guérande, (ISSN 0765-3565).

- Jean Mascart, La vie et les travaux du chevalier Jean-Charles de Borda, 1733-1799 : épisodes de la vie scientifique au XVIIIe siècle, Paris, Presses de l'université de Paris-Sorbonne, coll. « Bibliothèque de la Revue d'histoire maritime », (1re éd. 1911), 817 p. (ISBN 2-84050-173-2, BNF 37219533, lire en ligne).

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, Ouest-France, , 427 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7373-1129-2, BNF 35734655)

- Jean-Michel Roche, Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, t. 1, de 1671 à 1870, Toulon, J.-M. Roche, , 527 p. (ISBN 978-2-9525917-0-6, OCLC 165892922, BNF 40090770, lire en ligne)

- Onésime Troude, Batailles navales de la France, Paris, Challamel aîné, 1867-1868, 453 p. (BNF 36474146, lire en ligne).

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0, BNF 38825325)

- Patrick Villiers, La France sur mer : de Louis XIII à Napoléon Ier, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », , 286 p. (ISBN 978-2-8185-0437-6, BNF 44313515)

- Patrick Villiers, Jean-Pierre Duteil et Robert Muchembled (dir.), L'Europe, la mer et les colonies : XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Hachette supérieur, coll. « Carré Histoire » (no 37), , 255 p. (ISBN 2-01-145196-5, BNF 35864311)