Histoire de Louisbourg

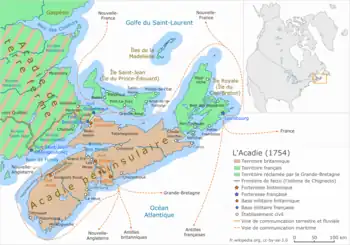

Louisbourg (ou Luipo'lk en micmac[1]) est une ancienne ville de l’Île Royale. Fondée en 1713, la ville est ensuite choisie par le gouvernement français pour y bâtir une grande forteresse chargée de défendre l'entrée du Canada par le fleuve Saint-Laurent. La place connaît une certaine prospérité, mais elle est perçue comme une grave menace pour la sécurité de la Nouvelle-Angleterre. Prise une première fois en 1745, elle est rendue à la France en 1748, avant d'être définitivement ruinée lors de la guerre de Sept Ans, en 1758. Elle cesse d'exister en tant qu'entité autonome en 1760, pour ensuite renaître huit ans plus tard sous l'appellation anglicisée de Louisburg. Laissée pendant des décennies à l'état de ruine, la forteresse est restaurée depuis les années 1960 pour développer le tourisme dans la région.

Bref historique d'un avant-poste de la Nouvelle-France au XVIIIe siècle

Une création de la Marine de guerre française

Port fondé en 1713, Louisbourg vit au départ paisiblement de la pêche à la morue. Le site est choisi au lendemain du traité d'Utrecht pour y établir une grande base navale afin de compenser la perte pour la France de Plaisance à Terre-Neuve et de Port-Royal. Les travaux, conduits par le chevalier Jean-François De Verville sur les crédits de la Marine de guerre sont gigantesques. Ils débutent en 1721, et durent plus de dix ans pour la forteresse, les remparts de la ville n'étant achevés qu'en 1740. La ville est bâtie en pierres sur un plan rationnel et ne peut alors que se comparer à Philadelphie[2]. La place est « un petit chef-d'œuvre du corps des ingénieurs militaires français » note l'historien Jean Béranger[3]. L'importance des sommes engagées montre que contrairement à une légende tenace, ni le régent Philippe d'Orléans, ni le cardinal de Fleury ne négligent les intérêts américains de la France. La place offre les mêmes possibilités offensives et défensives que Port-Royal avant 1713.

Elle doit servir à contrôler l'estuaire du Saint-Laurent et protéger l'accès de la Nouvelle-France en abritant une forte escadre. La ville est munie d'une citadelle dotée d'une garnison de 800 hommes de troupes de Marine (dont deux compagnies suisses). Louisbourg est le dernier port libre des glaces en toute saison et se trouve à mi-distance entre la métropole et la Nouvelle-France, si celle-ci est évaluée en espace/temps et non en milles nautiques. Cette position en fait une étape stratégique pour les navires se rendant à Québec. Ces grosses dépenses militaires se révèlent aussi un bon investissement économique car la ville connait une réelle prospérité. En 1740, Louisbourg compte 5 000 habitants et son trafic commercial est presque égal à celui du Canada : le port reçoit 500 navires par an et sert de base avancée aux pêcheurs de Terre-Neuve, notamment basques, bretons et normands[3]. La ville compte quelques esclaves noirs. Les indiens Mi’kmaq viennent y échanger leurs fourrures, les Acadiens voisins y vendre leurs produits agricoles. On y croise aussi des marins martiniquais ainsi que des Bostoniens, malgré la vive appréhension culturelle et politique qui sépare les populations anglophones et francophones d'Amérique du Nord à cette époque.

Une forteresse que craint la Nouvelle-Angleterre

La place n'est pas seulement bien placée pour défendre le Canada français : elle permet aussi de menacer les colonies anglaises d'Amérique du Nord. Il s'agit d’une menace plus virtuelle que réelle, car avec la longue période de paix commencée en 1713 aucune escadre française ne stationne dans le port, mais à Boston et Philadelphie on se montre de plus en plus inquiet vis-à-vis de cette forteresse qui apparaît comme un « pistolet braqué sur le cœur de la Nouvelle-Angleterre »[4] - [5]. En cas de guerre, le port peut aussi se transformer en nid de corsaires dirigé contre l'important trafic maritime de la Nouvelle-Angleterre. Au fur et à mesure que les travaux de construction avancent, on voit se développer dans les colonies anglaises une virulente propagande anti-française, poussée aussi par la crainte d'une concurrence commerciale, vu la croissance économique que connaît la place. Au tournant des années 1740, alors que les travaux s'achèvent, ce courant prend littéralement des allures de croisade protestante contre les « papistes » (catholiques) canadiens[4].

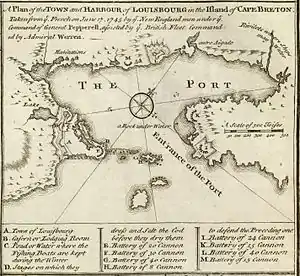

Le retour de la guerre en 1744 (il s'agit de la guerre de Succession d'Autriche en Europe) installe Louisbourg comme enjeu principal de la lutte franco-anglaise en Amérique du Nord[5]. Les Anglo-Américains décident de monter une expédition pour attaquer la place. Le gouverneur du Massachusetts nommé par Londres, William Shirley, demande l'aide de la métropole et mobilise des miliciens. Le plan est soutenu par le Connecticut, le Rhode Island et le New Hampshire[6]. Les milices, peu efficaces, sont complétés par des troupes régulières. Cette force de 4 000 hommes qui se rassemble à Boston en voit ses étendards bénis par les pasteurs avant d'embarquer sur les vaisseaux de la Royal Navy[6]. L’opération, qui bénéficie de l'effet de surprise est un succès. Les troupes, placées sous le commandement de William Pepperrell, débarquent sans encombre et la forteresse mal défendue par une garnison en révolte[7] capitule au bout de 49 jours de siège (). Le gouvernement de Louis XV, soucieux de la sécurité de la place avait pourtant porté la garnison à 1 500 hommes. Cette lourde et inattendue défaite ouvre les portes de la Nouvelle-France à l’invasion[8].

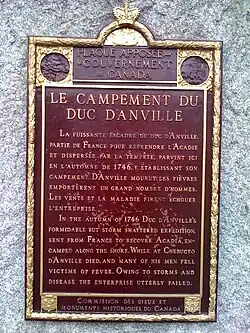

La réaction de Versailles montre l'importance que la France attache à la place, puisqu'on engage l'année suivante une grosse expédition de reconquête. Le duc d'Anville reçoit le commandement d'une escadre de 10 vaisseaux, 3 frégates, 3 galiotes à bombes et 55 bâtiments portant 3 500 hommes de troupe pour reprendre Louisbourg. La Marine royale française parait sans complexe, puisqu'on prévoit même de reprendre Port-Royal, l’ancienne capitale de l'Acadie devenue Annapolis, et rien moins que détruire Boston en représailles[9]… Mais l'expédition, partie tard dans la saison, s'épuise dans une interminable traversée de l'Atlantique et n'arrive devant Louisbourg qu'en . Elle est bousculée par une terrible tempête qui cause de graves avaries à plusieurs bâtiments, aussitôt contraints de rentrer en France. L'expédition tourne finalement à la catastrophe sanitaire. Le scorbut, puis une toxicose liée à la mauvaise qualité des vivres se déclare et décime les équipages. 800 soldats et 1 500 matelots décèdent en quelques jours. La moitié de l'expédition réussit cependant à atteindre la baie de Chibouctou où les Acadiens ravitaillent les soldats et les marins. D'Anville, emporté par une crise d’apoplexie s'écroule sur le gaillard arrière de son vaisseau et décède. Son Second se suicide. La Jonquière, qui reprend le commandement, fait une ultime tentative avec 4 vaisseaux et ce qui reste du convoi contre la ville d'Annapolis. Mais la tempête s'en mêle à nouveau alors que l'épidémie poursuit ses ravages et que les vaisseaux sont réduits à l'état d'hôpitaux flottants. La Jonquière doit donner l'ordre de rentrer. L'escadre a été vaincue par la maladie sans même avoir rencontré l'ennemi.

Pourtant, à Versailles on ne se décourage pas puisqu'une nouvelle expédition est montée en 1747. Une petite escorte de 3 vaisseaux accompagnant 40 navires de transport de troupes est confiée à La Jonquière (nommé par ailleurs gouverneur du Canada) pour reprendre la place. Mais la Royal Navy, qui guette les mouvements français dans le golfe de Gascogne intercepte l'expédition. La puissante escadre d'Anson anéantit l'escorte française lors de la bataille du cap Ortegal () et s'empare de 24 transports de troupes, condamnant la deuxième et ultime tentative française de reconquête lors de ce conflit[10].

Ces deux échecs ne sont cependant pas catastrophiques car les Anglo-Américains se montrent incapable d'exploiter leur succès. Le Canada français reste inviolé jusqu'à la fin de la guerre et Louisbourg est récupérée au traité de paix de 1748. Après trois ans de gouvernance britannique, la place est échangée contre Madras que les Français, victorieux en Inde, avaient conquis en 1746.

La fin de Louisbourg pendant la guerre de Sept Ans

.tif.jpg.webp)

La paix dure peu. Elle n'a d'ailleurs jamais été totalement effective en Amérique du Nord où les colons français et anglais n'ont pas cessé de s'affronter dans les immensités forestières au sud des Grands Lacs. En 1755, la guerre reprend (il s'agit de la guerre de Sept Ans en Europe). À Londres, triomphe au Parlement un puissant courant anti-français, mené par William Pitt qui est déterminé à briser l'expansion coloniale et maritime de la France. L'Angleterre engage donc une guerre navale totale contre la France, alors que le gouvernement de Louis XV, qui n'a pas compris la détermination de son adversaire, espère pouvoir encore éviter le conflit par la négociation. La déclaration de guerre est retardée jusqu'au printemps 1756, alors que la Royal Navy s'en prend aux navires français depuis le début de 1755. Les premières agressions ont lieu au large de Louisbourg avec la tentative d'intercepter les renforts de 3 000 soldats qu'apporte la flotte de Dubois de La Motte. C'est un semi-échec puisque 2 navires seulement sont capturés sur les 20 de l'expédition, mais qui montre que tous les coups sont permis alors que c'est toujours officiellement la paix[11].

Louisbourg étant essentiel à la sécurité du Canada français, le gouvernement de Louis XV fait tout ce qu'il peut pour défendre la place et réussit à y faire passer des renforts en 1756, malgré le blocus de la Navy. La guerre s'intensifie en 1757 avec le déploiement de deux armées importantes. Londres envoie une escadre de 17 vaisseaux et 16 frégates avec 15 000 soldats. En face, Dubois de La Motte rassemble trois divisions venues faire leur jonction à Louisbourg, soit un total de 18 vaisseaux, 15 frégates et 11 000 soldats. L'effort pour le Canada est donc aussi important côté français que côté anglais. Impressionnés par cette concentration de forces, les Anglais n'osent pas attaquer, puis une tempête s'en mêle et disperse leurs vaisseaux. C'est la dernière grande opération navale victorieuse pour la France dans cette guerre[12].

La Marine royale, qui lutte avec deux fois moins de navires que sa rivale (60 vaisseaux et 30 frégates contre 120 vaisseaux et 75 frégates)[13] n'est plus capable de renouveler un tel effort, d'autant qu'en 1758 le port de Brest est ravagé par une terrible épidémie de typhus. Celle-ci s'était déclarée l'année précédente lors du retour de l’escadre de Dubois de La Motte depuis Louisbourg. Le , il avait débarqué 5 000 malades qui contaminèrent toute la ville et ses environs et firent entre 10 et 15 000 morts, réduisant à peu de chose les activités du port cette année-là[14]. Le blocus anglais refoule aussi quatre des cinq divisions qui sortent des ports français en 1758[15]. La seule qui réussit à passer est celle de Du Chaffault, chargée d'ailleurs de troupes pour le Canada. Mais ce modeste renfort est loin des efforts consentis par Londres pour attaquer de nouveau la place. Le , arrive devant Louisbourg la flotte de Boscawen forte de 22 vaisseaux, 15 frégates et 120 bâtiments de charge qui débarquent 12 000 hommes. Les 6 vaisseaux français présents et les quelques frégates ne sont pas en mesure de repousser une telle force et se replient dans le port[16].

C'est le plus grand assaut de l'histoire coloniale canadienne. Côté français, on a retenu les leçons du siège précédent puisque la garnison qui était de 1 500 hommes en 1745 a été portée à 3 000 soldats. Son chef, le chevalier de Drucourt dispose de quoi tenir jusqu'à l'automne, les premières neiges devant forcer les Anglais à lever le siège. Mais la place est méthodiquement encerclée par les hommes du général Amherst qui réduisent un par un les ouvrages extérieurs. La division navale de Beaussier et de Des Gouttes qui n’a pas été évacuée, s’embosse pour participer à la défense[17], mais se retrouve prise au piège. Une frégate tente de profiter de la brume pour faire voile sur Québec mais deux frégates de la Navy la prennent en chasse, la rattrapent et la capturent[18]. Un vaisseau est sabordé avec les frégates dans la passe pour tenter d'en bloquer l'accès, quatre des cinq vaisseaux sont incendiés à la suite de tirs anglais et le dernier navire est capturé lors d’un raid[19]. Une unique vaisseau français arrive en renfort mais doit faire demi-tour devant la supériorité des forces anglaise[20]. Une frégate corsaire de 30 canons, l’Aréthuse, réussit à passer. Elle participe à la défense de la place avant de rentrer sur Bayonne demander de l’aide, mais il est trop tard[17]. Avec la perte du soutien naval, le moral des défenseurs s’effondre[21]. Drucourt cède finalement à ses officiers et à la population qui craignent une dévastation complète en cas d'assaut général : Louisbourg capitule en plein été, le , après moins de deux mois de siège. Cette défaite ouvre une nouvelle fois les portes du Canada français, cette fois pour de bon : Québec chute en 1759, Montréal en 1760.

Des ruines de la guerre au tourisme : la renaissance de Louisbourg ?

La population est expulsée. Les fortifications de Louisbourg sont détruites en 1760 et la petite garnison britannique quitte les lieux huit ans plus tard. Les pierres de la forteresse ont ensuite été réutilisées dans la construction de nouveaux bâtiments dans la région à Halifax et à Sydney (en Nouvelle-Écosse). La nouvelle ville de Louisburg aurait alors été établie par des soldats britanniques et irlandais ayant participé au second siège de Louisbourg à Québec, bientôt rejoints par des loyalistes et de nouveaux irlandais. Le traité de Paris (1763) confirme la cession du Canada et la perte de l'île de Cap-Breton. Selon Jean Bérenger, « on a pu affirmer que Louisbourg, construite durant la période de rapprochement franco-anglais du premier tiers du XVIIIe siècle représentait une menace redoutable pour la Nouvelle-Angleterre. Mais par la suite, tous les facteurs hostiles (tempêtes, épidémies, marine anglaise) se sont conjugués pour consommer la perte de Louisbourg dont la construction a suscité davantage les instincts agressifs des Anglo-Américains qu'elle n'a protégé la vallée du Saint-Laurent[22]. »

En 1961, le gouvernement du Canada a entrepris de reconstruire une partie de la cité historique de Louisbourg afin de donner du travail aux mineurs de charbon au chômage et de faire connaître la ville sous forme d'un musée d'histoire vivante. De nos jours, la forteresse de Louisbourg a statut de lieu historique national exploité par Parcs Canada et elle offre au visiteur un aperçu de la vie dans une forteresse française au XVIIIe siècle. La citadelle, remarquablement restaurée, est devenue une des grandes attractions touristiques de la Nouvelle-Écosse[22]. La ville, que les anglophones appellent « Lewisburg » accueille régulièrement des reconstitutions historiques animées par les nombreuses associations — typiquement nord-américaines — qui aiment à recréer les costumes, les armes et les combats de l'époque. La plus récente en , a célébré le 250e anniversaire du siège de 1758[23].

_par_Santerre.jpg.webp)

C'est en 1721, sous la régence de Philippe d'Orléans que débutent les immenses travaux de construction de Louisbourg.

Louisbourg, construite sur les crédits de la Marine de guerre est pourvue d'une garnison de troupes de marine.

Plan en anglais du siège de 1745. L'attaque a été montée depuis la Nouvelle-Angleterre avec le soutien de la Royal Navy.

Louisbourg assiégée en 1745, pendant la guerre de Succession d'Autriche. La forteresse capitule après 49 jours de siège.

Le duc D'Anville est chargé en 1746 de reprendre Louisbourg, mais l'expédition est un échec complet.

Plaque en l'honneur de l'expédition du duc d'Anville, à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

La Jonquière est chargé en 1747 d'une seconde expédition de reconquête qui montre l'importance que Versailles accorde à Louisbourg.

Louisbourg est perçue en Nouvelle-Angleterre comme une menace insupportable et suscite une active propagande anti-française.

Incendie et capture des vaisseaux français lors du siège décisif de 1758, pendant la guerre de Sept Ans. La France perd définitivement la place.

Deux canons de Louisbourg à Toronto. La prise de la forteresse a été vécue comme un très grand évènement dans l'Amérique Anglo-saxonne.

Les ruines de la forteresse en 1907. La place est laissée à l'abandon après sa destruction en 1760 et sert de carrière.

Aujourd'hui restaurée, Louisbourg est un centre touristique important où l'on fait revivre la culture et le mode de vie de ses premiers habitants francophones.

Notes et références

- (en) Université du Cap-Breton - Mi'kmaw Place Names in Cape Breton

- Bérenger et Meyer 1993, p. 181.

- Vergé-Franceschi 2002, p. 886.

- Bérenger et Meyer 1993, p. 182 et 192.

- Vergé-Franceschi 2002, p. 886-887.

- Bély 1992, p. 510.

- La garnison s’est mutinée contre le gouverneur, dans l’incapacité de payer aux troupes les suppléments de solde dus pour avoir participé aux travaux de fortification de la place. Vergé-Franceschi 1996, p. 98.

- Elle porte aussi lourdement atteinte au commerce. Les Anglais laissent flotter le pavillon français sur Louisbourg afin que les navires marchands de la Compagnie des Indes viennent s’y jeter comme dans la gueule du loup. Ils font ainsi plus de 25 millions de livres de gain sans effort. Vergé-Franceschi 1996, p. 93 et p.98. Un vaisseau de guerre tout neuf, le Vigilant de 64 canons est capturé aussi. Il avait été envoyé en renfort, mais son capitaine s’est laissé entrainer à poursuivre un petit corsaire et s’est retrouvé au milieu de plusieurs vaisseaux anglais à qui il a dû se rendre. Vergé-Franceschi 1996, p. 98 et p.242.

- Rémi Monaque, Suffren, le destin inachevé, éditions Tallandier, 2009, p. 40-41.

- Parmi les captifs se trouve La Jonquière. Le reste du convoi qui n'a pas été saisi (16 navires sur 40) parvient à destination et apporte ainsi quelques renforts à la Nouvelle-France. Villiers et Duteil 1997, p. 85. Michel Vergé-Franceschi soutient cependant que la totalité du convoi est parvenu à destination. (Vergé-Franceschi 2002, p. 1089). L'escorte française comptait en réalité 6 vaisseaux et 6 frégates, mais la moitié seulement était à destination du Canada, l'autre partie devait se rendre en Asie en accompagnant 15 voiles de la Compagnie des Indes. L'escorte est anéantie par les 14 vaisseaux d'Anson au large des côtes espagnoles avant que les deux groupes ne se soient séparés chacun pour sa destination. Pour le détail de cet engagement, voir l'article bataille du cap Finisterre (mai 1747).

- Cette agression provoque une émotion considérable à Paris où l'on n'a visiblement pas voulu voir venir la guerre Zysberg 2002, p. 245.

- Zysberg 2002, p. 257.

- Effectif des deux flottes pour l’année 1755 donné par André Zysberg, op. cit., p. 263.

- Meyer et Acerra 1994, p. 106.

- Zysberg 2002, p. 265.

- Il y a deux vaisseaux de 74 canons, l’Entreprenant et le Prudent, trois vaisseaux de 64 canons, le Capricieux, le Célèbre et le Bienfaisant, un vaisseau de 56 canons, l’Apollon.

- Lacour-Gayet 1902, p. 361-362.

- Il s'agit de la frégate l'Echo. Après sa capture, les Anglais la font parader devant le port pavoisées aux couleurs britanniques. Casgrain 1891, p. 486

- Le Bienfaisant (64 canons), qui échappe à la destruction est intégré à la flotte anglaise. Le sabordage d'une partie des navires eut lieu les 28 et 29 juin. Il s'agissait du vaisseau l’Apollon, des frégates la Fidèle, la Chèvre et la Biche. Les quatre bâtiments eurent les mâts liés ensemble et coupés à fleur d’eau. Le lendemain, pour parfaire le dispositif de comblage, fut coulée au même endroit la frégate la Diane en compagnie de la frégate La Ville de Saint-Malo. Casgrain 1891, p. 487. Lacour-Gayet 1902, p. 360-362

- Il s’agit du Formidable, de 80 canons, sous les ordres de Blénac-Courbon (Lacour-Gayet 1902, p. 361-362).

- Informations tirées de l'article en anglais « Siege of Louisbourg (1758) »

- Vergé-Franceschi 2002, p. 887.

- Information tirée de l'article en anglais sur Louisbourg. On peut aussi visionner ce long documentaire de la télévision canadienne sur le siège de 1745, en anglais : Louisbourg Under Siege, a National Film Board of Canada documentary.

Voir aussi

Sources et bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) John Stewart McLennan, Louisbourg, from its foundation to its fall, 1713-1758, London, Macmillan, , 528 p. (lire en ligne)

- (en) A.J.B. Johnston, Louisbourg : Past, Present, Future, Nimbus Publishing, , 122 p. (ISBN 978-1-77108-052-1)

- (en) René Chartrand, French Fortresses in North America 1535-1763 : « Québec, Montréal, Louisbourg and New Orleans », Osprey Publishing

- Jean Bérenger et Jean Meyer, La France dans le monde au XVIIIe siècle, Paris, SEDES, , 380 p. (ISBN 2-7181-3814-9).

- Michel Vergé-Franceschi, La Marine française au XVIIIe siècle : guerres, administration, exploration, Paris, SEDES, coll. « Regards sur l'histoire », , 451 p. (ISBN 2-7181-9503-7).

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0, BNF 38825325).

- Olivier Chaline, La mer et la France : Quand les Bourbons voulaient dominer les océans, Paris, Flammarion, coll. « Au fil de l’histoire », , 560 p. (ISBN 978-2-08-133327-7)

- Patrick Villiers et Jean-Pierre Duteil, L'Europe, la mer et les colonies, XVIIe-XVIIIe siècle, éditions Hachette, coll. « Carré Histoire »,

- Patrick Villiers, Des vaisseaux et des hommes : La marine de Louis XV et de Louis XVI, Paris, Fayard, coll. « Histoire », , 416 p. (ISBN 978-2-213-68127-6)

- André Zysberg, Nouvelle Histoire de la France moderne, vol. 5 : La Monarchie des Lumières, 1715-1786, Point Seuil (no H211),

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, éditions Ouest-France, , 428 p. (ISBN 2-7373-1129-2).

- Lucien Bély, Les relations internationales en Europe au XVIIe – XVIIIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Thémis », , 731 p. (ISBN 2-13-044355-9).

- Laurent Veyssière (dir.) et Bertrand Fonck (dir.), La guerre de Sept Ans en Nouvelle-France, Québec, Septentrion (Canada) et PUPS (France), , 360 p. (ISBN 978-2-89448-703-7)

- Henri-Raymond Casgrain, Guerre du Canada. 1756-1760, t. 1, Imprimerie L.-J. Demers et frère (Québec), (lire en ligne)

- Georges Lacour-Gayet, La Marine militaire de la France sous le règne de Louis XV, Honoré Champion éditeur, (lire en ligne)

Articles connexes

- Histoire de la marine française

- Siège de Louisbourg en 1745

- Expédition de Louisbourg en 1757

- Siège de Louisbourg en 1758

- Guerre de la Conquête

- Troisième Guerre intercoloniale

- Forteresse de Louisbourg

- Île Royale

- Liste des gouverneurs de l'Île Royale

- Histoire du Canada

- Histoire militaire du Canada

- Militaires de la Nouvelle-France

- Histoire du Québec

- Louisbourg (Nouvelle-Écosse)