Sallertaine

Sallertaine est une commune française située dans le département de la Vendée, en région Pays de la Loire.

| Sallertaine | |||||

Les deux églises. | |||||

Blason |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Pays de la Loire | ||||

| Département | Vendée | ||||

| Arrondissement | Les Sables-d'Olonne | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Challans-Gois Communauté | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Luc Menuet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 85300 | ||||

| Code commune | 85280 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Sallertainois | ||||

| Population municipale |

3 232 hab. (2020 |

||||

| Densité | 65 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 51′ 38″ nord, 1° 57′ 21″ ouest | ||||

| Altitude | 6 m Min. 0 m Max. 18 m |

||||

| Superficie | 49,76 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Challans (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Challans (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Challans | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Vendée

Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site officiel | ||||

Ses habitants sont appelés les Sallertainois.

Géographie

Le territoire municipal de Sallertaine s'étend sur 4 976 hectares. L'altitude moyenne de la commune est de 6 mètres, avec des niveaux fluctuant entre 0 et 18 mètres[1] - [2].

Construit sur un îlot calcaire, Sallertaine est un bourg de fondation très ancienne dont le nom garderait le souvenir des marais salants qui l'entouraient jadis. Il domine le marais, vaste étendue sillonnée de part et d'autre de multiples canaux.

Urbanisme

Typologie

Sallertaine est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine de Challans, une agglomération intra-départementale regroupant 3 communes[6] et 27 942 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Challans dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 12 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[9] - [10].

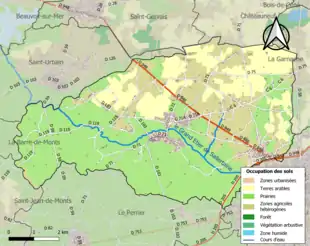

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (95,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (97,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (52,7 %), zones agricoles hétérogènes (24,3 %), terres arables (18,8 %), zones urbanisées (4 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,2 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Histoire

Préalablement à la construction d'un lotissement, le service régional de l'archéologie des Pays de la Loire a prescrit un diagnostic archéologique, réalisé en décembre 2007 sous la direction de Jean-Yves Langlois de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Ce travail, réalisé au lieu-dit de la Caillaudière, a révélé une occupation gallo-romaine. L'aménageur bénéficiant du fonds national d'archéologie préventive (FNAP), une fouille archéologique a eu lieu d' à août 2009 sous la responsabilité de Marie-Claude Bakkal-Lagarde, ingénieur de recherches de l'INRAP[13]. L'emprise d'environ un demi-hectare était pour partie composée de terre noire nécessitant la mise en œuvre de techniques peu usitées pour l'époque antique mais bien connue des préhistoriens (notamment relevé 3D de tous les artefacts). Les recherches révélèrent la présence d'un quartier urbain du Haut-Empire qui s'étend au nord et à l'ouest. Le quartier fouillé se distingue des sites gallo-romains traditionnels par la présence de tuguria (tugurium au singulier). Ces unités d'habitation composées d'une pièce unique étaient réalisées en bois et torchis avec une couverture de chaume ou de roseau (ancêtre des bourrines ?). Les pièces étaient repérables par les solins de pierres (schiste et calcaire). Quelque trois mille clous, souvent en relation avec les solins, suggèrent un assemblage de planches pour la réalisation des parois. Une quinzaine de tuguria ont été localisées. Quatre possédaient un foyer composé d'une sole d'argile réalisée sur le sol. Sept disposaient d'un puits individuel (avec cuvelage en pierre sèche). Les puits et les pièces d'habitats s'organisent de part et d'autre de venelles qui aboutissent sur des voies empierrées de galets et graviers orientées est-ouest et nord-sud. Plusieurs périodes d'aménagement et réaménagement ont été pressenties lors de la fouille. L'étude du mobilier et les analyses de lames minces (micromorphologie) apportent des données plus précises. Le site a été occupé exclusivement pendant le Haut-Empire.

Aucun vestige de période antérieure ou postérieure n'a été découvert lors de la fouille de 2008-2009. Le mobilier archéologique est principalement constitué de fragments de poteries (plus de 60 000 tessons), céramique commune et sigillée et de faune (avec une forte représentation des ovicaprinés, puis les bovinés et très peu de suinés) (Ouest-France ). La céramique a révélé l'importance de l'axe ligérien dans les échanges économiques avec le Centre de la France.

Concernant le paléoenvironnement, ce quartier d'habitat du Haut-Empire était sur le littoral du marais breton-vendéen dont le colmatage était probablement amorcé. Aucune activité artisanale ne fut découverte dans ce quartier, suggérant que les habitants pouvaient avoir des activités en relation avec la rupture de charge des bateaux et des moyens terrestres.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[19]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[20].

En 2020, la commune comptait 3 232 habitants[Note 3], en augmentation de 10,16 % par rapport à 2014 (Vendée : +4,62 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 31,2 %, soit en dessous de la moyenne départementale (31,6 %). De même, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 30,9 % la même année, alors qu'il est de 31,0 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 574 hommes pour 1 555 femmes, soit un taux de 50,30 % d'hommes, légèrement supérieur au taux départemental (48,84 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Lieux et monuments

- L'église Saint-Martin[25] du XIIe siècle, fleuron du patrimoine architectural du Nord Ouest vendéen, constitue une merveille de l'art roman angevin et témoigne de l'intérêt des lieux.

- Une seconde église y a été construite et inaugurée en 1911.

- Le moulin de Rairé fonctionne avec la force du vent, sans interruption, depuis 1560. Le moulin a un mécanisme traditionnel et fabrique de la farine de maïs, d'orge, d'avoine et de blé.

.jpg.webp)

Église Saint-Martin. .jpg.webp)

Église Saint-Martin.

Seconde église Saint-Martin bâtie en 1910. .jpg.webp)

Moulin de Rairé. .jpg.webp)

Moulin de Rairé.

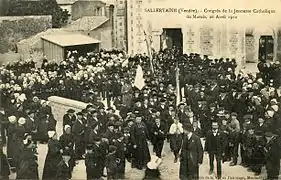

Sortie de la messe.

Entrée du village, route du Perrier.  La Fromentière du roman La terre qui meurt de René Bazin.

La Fromentière du roman La terre qui meurt de René Bazin.

Place de la Vieille-Église.

Abside de la vieille église.

Vieille église.

Sortie de la messe.

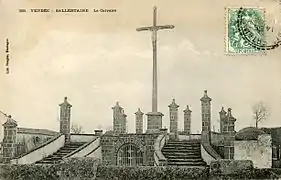

Calvaire.

Entrée du bourg.

Route de la Gare.

Bourg.

Nouvelle Église.

Mairie.

Moulin Arnaudeau.

Identité visuelle

Logotype

Ancien logotype.

Ancien logotype. Logotype actuel.

Logotype actuel.

Par ailleurs, un des panneaux d'entrée de la commune arbore le nom de la cité utilisé en patois maraîchin local, Sertaïne, en dessous de l'appellation Sallertaine [16].

Héraldique

|

Blason | Tiercé en bande : au 1er d'or, au 2e d'azur à trois canards d'argent volant en bande, au 3e de sinople ; à la crosse au naturel chargeant, à senestre l'or et le sinople et disparaissant sous l'azur. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Personnalités liées à la commune

Littérature

- René Bazin en a fait le décor de son roman La Terre qui meurt. C'est en effet, à Mauny, qu'il situa le drame des Lumineau.

- Henri Pitaud y est né en 1899.

Sports

- Claude Moreau, ancien coureur cycliste professionnel de 1982 à 1984, y est né en 1958.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Commune 31510 », Géofla, version 2.2, base de données de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) sur les communes de la France métropolitaine, 2016 [lire en ligne].

- « Sallertaine », Répertoire géographique des communes, fichier de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) sur les communes de la Métropole, 2015.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Challans », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Challans », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Une villa romaine découverte à Sallertaine » [vidéo], sur YouTube (consulté le ).

- Il est révoqué par Napoléon III.

- Il est révoqué et le conseil municipal est dissous.

- Il élu maire le 4 mai 1944.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Sallertaine (85280) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Vendée (85) », (consulté le ).

- Michel Dillange - Sallertaine. Ancienne église Saint-Martin - pp.109-112, dans Congrès archéologique de France. 151e session. Vendée. 1993 - Société Française d'Archéologie - Paris - 1996

16. https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/un-panneau-en-patois-a-l-entree-de-sallertaine-pour-la-premiere-fois-en-vendee-1506618439 (consulté le ).