Salamandre géante de Chine

Andrias davidianus

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Classe | Amphibia |

| Sous-classe | Lissamphibia |

| Ordre | Caudata |

| Famille | Cryptobranchidae |

| Genre | Andrias |

- Sieboldia davidiana Blanchard, 1871

- Megalobatrachus sligoi Boulenger, 1924

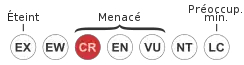

CR A2ad :

En danger critique

Statut CITES

Andrias davidianus, la Salamandre géante de Chine, est une espèce d'urodèles de la famille des Cryptobranchidae[1]. Cette salamandre géante vit en Chine et aurait été introduite à Taïwan ainsi qu'au Japon. C'est le plus grand amphibien vivant au monde[2].

Des chercheurs ont montré en 2018 qu'il en existerait en fait actuellement au moins 5 espèces (toutes en danger critique d'extinction bien qu'autrefois communes dans les rivières du sud-est de la Chine). Toutes semblent issues d'une population ancestrale qui a commencé à diverger il y a 5 à 10 millions d'années[3].

Étymologie et histoire de la nomenclature

Le nom de genre Andrias est un mot de latin scientifique créé en 1837 par le naturaliste suisse Tschudi pour les grandes salamandres fossiles du Miocène. Il est dérivé du grec ανδρ- andr- aner, « homme », parce que le premier spécimen trouvé fut pris pour un homme mort au moment du Déluge[5].

L’épithète spécifique davidii est dédié au père David, son découvreur en Chine.

À la fin de l’année 1869, après une collecte très fructueuse de spécimens de plantes et d’animaux à Moupine dans le Tibet oriental, le père Armand David décida d’aller explorer un « coin oriental du Kokonoor (Qinghai) » jusqu’en (Rapport[6]). Il en rapportera une découverte majeure : la salamandre géante chinoise, Sieboldia davidii. Un animal de taille imposante qui a la réputation d’un carnassier vorace. L’individu qu’il rapporte est de couleur olivâtre avec des taches et des marbrures brunes[7].

Lors de sa troisième exploration d’ à , il collecte à nouveau des spécimens de la salamandre géante dans la vallée de la Han (汉江 han jiang). Le , à Ouang-Kia-Ouan, deux chasseurs envoyés en exploration, lui rapportent vivants cinq spécimens de Oa-ao-yu (娃娃鱼 wawayu « poisson bébé »), appelés ainsi parce qu'elles font entendre un petit cri, un petit glou-glou, quand on les touche. Le père David constate que les salamandres sont de la même espèce que celle collectée à Tchong-pa,

« et un vieillard chrétien a dit à mes jeunes gens qu’il en a vu prendre jadis une qui pesait un peu plus de quarante livres chinoises, c’est-à-dire, vingt-cinq kilogrammes. Ces hommes me disent que ces amphibiens sont loin d’être abondants dans les ruisseaux des montagnes occidentales : on n’en connait que dans un seul cours d’eau, dont ils ont détruit, paraît-il, tous les poissons. Aussi, ces animaux y quittent-ils leurs claires eaux pendant la nuit, pour aller chasser aux grenouilles et aux vers de terre ; ils mangent aussi des crabes, et mes bêtes en ont dégorgé plusieurs en route. Au rapport des pêcheurs, on ne voit de Oa-oa-yu dans la grande rivière que quand de grandes pluies d’orage y en ont entraîné du haut des ruisseaux.

Les Chinois ne pêchent le Sielboldia que pour en avoir la peau, qu’ils vendent aux pharmaciens ; ils en mangent rarement la chair qui est blanche et nauséabonde, comme je l’ai expérimenté précédemment. »

— Journal[8]

Ces divers spécimens de la Salamandre géante de Chine ont été envoyés au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) qui présente encore en ligne leurs photos numériques[9].

En 1871, à la suite du premier envoi du père David, le zoologiste du MNHN, Émile Blanchard en donne une description dans Note sur une nouvelle Salamandre gigantesque (Sieboldia Davidiana Blanch.) de la Chine occidentale[10]. Il la compare à la Salamandre gigantesque du Japon (Sieboldia maxima – Salamandra maxima Schlegel), découverte en 1829 par Franz de Siebold (1796-1866), un naturaliste bavarois qui explora le Japon et trouve que la Salamandre de Chine s’en distingue par suffisamment de caractères pour en faire une espèce distincte.

L’espèce sera par la suite transférée sous le genre Andrias.

Description

Andrias davidianus mesure environ 100 cm. Dans le passé on a capturé et mesuré des individus mesurant jusqu'à 1,80 m de longueur et pesant jusqu'à 65 kg, mais les spécimens observés récemment sont nettement plus petits. Sa queue représente environ 59 % de la taille du corps et son extrémité s’aplatit latéralement en forme d’aviron. La salamandre géante de Chine, avec celles du Japon et d’Amérique du Nord, est l’un des plus grands amphibiens vivants au monde. Sa longévité moyenne dépasse 30 ans, et des spécimens captifs ont pu atteindre un âge approchant 80 ans. En 2015, un spécimen âgé de plus de 200 ans a été retrouvé en Chine[11].

La teinte générale du corps varie du brun clair au brun foncé, parfois proche du noir, avec des taches noirâtres éparses. Le corps et la tête ont une allure plutôt aplatie. La tête est large, la gueule vaste avec de petits yeux sans paupières qui ne peuvent se concentrer sur le même objet en même temps, d’où une mauvaise vision. Pour trouver leurs proies, les animaux sont donc tributaires du toucher et peut-être de l’odorat, du goût, ou encore de la sensibilité aux vibrations ou au champ électrique. La peau est visqueuse et présente des plis irréguliers sur les flancs. Les pattes, bien développées, portent quatre doigts à l’avant et cinq à l’arrière.

La respiration est assurée en partie par la peau. Cette dernière laisse entrer le dioxygène et sortir le dioxyde de carbone. Cette caractéristique ajoutée, à un métabolisme lent, permet à la salamandre géante de rester la plupart du temps au fond : elle ne remonte à la surface que pour respirer de temps en temps. Lorsque leurs branchies larvaires se réduisent, les adultes développent un pli bien visible sur la peau, le long de leurs flancs, qui augmente la surface d’absorption de l’oxygène. Sa grande taille, l’absence de branchies et des poumons réduits confinent cette espèce dans des zones d’eaux courantes.

Alimentation

La salamandre géante de Chine est essentiellement active la nuit. Le camouflage et la patience sont ses atouts principaux pour la chasse. Tapie à l’entrée de son repaire, creusé sous la berge d’un cours d’eau, elle attend ses proies, au passage desquelles elle projette la tête en avant d’un geste vif et latéral et les attrape dans sa gueule. Ses proies favorites sont les écrevisses, les crabes, les petits poissons, mais aussi des vers, des larves d'insectes, des anoures (grenouilles et crapauds) et leurs têtards, des mollusques, des reptiles ou des petits mammifères nageurs. Cette salamandre géante chasse également des salamandres plus petites et se rabat parfois sur des charognes de grenouilles ou de poissons. Elle peut également présenter un comportement cannibale. Bien qu’elle ne possède que de petites dents « larvaires », sa prise est tenace et sa morsure puissante. La méthode employée dans l'alimentation de cette espèce est connue sous le nom d’aspiration buccale asymétrique, où la mâchoire inférieure se rabat rapidement et à proximité des proies qui sont aspirées dans sa gueule.

Reproduction

.jpg.webp)

La saison de reproduction des salamandres géantes de Chine semble avoir lieu entre août et septembre. Son coassement proche du vagissement lui vaut le surnom de « poisson-nourrisson » en Chine. La femelle dépose près du mâle une trainée d’un très grand nombre d’œufs, entre 500 et 1000, distribués en deux longs cordons gélatineux. Si la femelle ne trouve pas de mâle pour féconder sa ponte, elle la dévore. Dans le cas contraire, le mâle chasse la femelle, enfouit la ponte dans un terrier en profondeur (cavité de reproduction), puis libère ses spermatozoïdes et, agitant l’eau autour des œufs, les féconde ainsi. Avec ses membres atrophiés, il fait une boule des cordons et les protège des prédateurs jusqu’à l’éclosion, soit 50-60 jours plus tard[12].

À la naissance, les larves ne mesurent que 30 mm et possèdent des branchies externes qui régresseront au moment de la métamorphose, lorsque leur taille aura atteint environ 200-250 mm de long. Ils n’acquerront le métabolisme d’un adulte qu’à l’âge de trois ans. La maturité sexuelle se ferait à environ 15 ans.

Répartition

La salamandre géante vit dans les fleuves, lacs, marais et étendues d'eau douce de Chine. L’espèce est entièrement aquatique et endémique de la Chine continentale, mais elle a probablement été introduite à Taïwan[1]. Elle se rencontre au Guangxi, au Guangdong, au Fujian, au Hunan, au Jiangxi, au Zhejiang, au Jiangsu, au Anhui, au Hubei, au Guizhou, Qinghai, à Chongqing, au Sichuan, Gansu, Shaanxi, Shanxi, Henan et au Hebei[13]. Son aire de répartition est à présent fortement morcelée.

Habitat

La salamandre géante est présente entre 100 et 1 500 m d'altitude, dans les eaux vives des rivières riches en oxygène. Son habitat se compose de rochers, ruisseaux de montagne et des lacs aux eaux claires et rapides. L’espèce trouve généralement son optimum dans les zones forestières à des altitudes modérées, particulièrement entre 300 et 800 m. Elle occupe les creux sous-marins et les cavités, passant la plupart de son temps dans l’eau.

La Salamandre géante de Chine évolue dans les trois grands écosystèmes fluviaux de la Chine, les rivières fleuve Jaune (rivière jaune), Yangtze et Zhu Jiang (rivière des perles). Jusqu’à la construction de canaux, il y a de ça environ 1400 ans, ces cours d’eau avaient été isolés les uns des autres. Il n’y a pas eu de déplacement des salamandres par l’homme au cours de ces transformations des trois réseaux hydrographiques. Tout laisse à penser que les populations de salamandres de ces trois systèmes fluviaux seraient génétiquement distincts les uns aux autres. Des travaux récents révèlent des divergences génétiques et géographiques entre les populations de salamandres. Selon cette hypothèse, A. davidianus serait en fait un composite de plusieurs espèces distinctes génétiquement[14].

Menaces et solutions

Espèce en danger

Le plus grand amphibien vivant au monde voit sa population considérablement décliner depuis les années 1950. Entre la pression anthropique par dégradation de son milieu et la chasse alimentaire des populations locales, les salamandres géantes de Chine ont subi une diminution dramatique de leur effectif depuis les années 1960. Le braconnage sévit même dans les zones protégées, car leur chair est utilisée dans la composition de mets délicats des tables chics, les yewei : la capture et le commerce illégal s’en trouvent encouragés. L'espèce est considérée comme étant à la fois un aliment de luxe et une importante source de médicaments traditionnels en Chine. Un facteur qui rend la salamandre géante chinoise particulièrement vulnérable à la chasse, est qu'elle est facile à attraper : elle se cache dans les crevasses de roche d'où elle est facile à dénicher et à détacher. Elle reste une option lucrative pour les chasseurs, qui peuvent vendre sa chair pour environ 100 $ US par kg, ce qui reste une très grosse somme pour la majorité des citoyens chinois.

Le gouvernement chinois a déclaré la Salamandre géante de Chine, espèce protégée de Classe II et est listée dans la catégorie des espèces en danger d’extinction sur « The Chinese Red Book of Amphibiens and Reptiles » ainsi que dans La liste rouge de l’UICN[15]. La pollution de l'eau et l'aménagement à grande échelle de tous les cours d'eau du pays modifient et empoisonnent son habitat. L’habitat de la salamandre géante de Chine a été détruit et fragmenté par des activités agricoles intenses, la déforestation et la construction de barrages, d’équipements électriques et réservoirs. Cela aggrave l'érosion du sol et provoque une augmentation du ruissellement et l'envasement des cours d'eau, réduisant la qualité de l'eau et empêchant l'espèce de s'approvisionner suffisamment en oxygène à travers sa peau. Fortement diminuée par la perte de son habitat primaire, la salamandre géante de Chine est sous protection de l’État depuis 1973 et dans l’Annexe I de la CITES[16]. L'Annexe I comprend les espèces menacées d'extinction, et le commerce des spécimens de ces espèces n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles. Malheureusement, bien que la CITES réglemente le commerce international des espèces, il n'a pas compétence sur le commerce intérieur au sein de la Chine, qui constitue le marché primaire.

Conservation

Une compréhension de la diversité génétique de la salamandre géante chinoise est essentielle pour la formulation de stratégies et politiques de conservation. Un des principaux objectifs de conservation est de préserver la diversité génétique existante. Les délocalisations par l’homme auraient eu une influence substantielle sur la structure de la population. Cette dispersion artificielle aurait causé une augmentation des flux de gènes entre les populations géographiquement séparées, et la réduction de la diversité génétique locale. Les politiques de conservation devraient tenter d’enrayer les délocalisations par l’homme. D’autre part, il peut être souhaitable d’établir les programmes d’élevage in situ et ex situ en utilisant les individus d’une population localisée. Il faudrait également établir un rassemblement de reproducteurs issues de la population naturelle non délocalisée dans le but de maintenir l’espèce originelle, qui n’a pas subi de modifications génétiques au cours des déplacements humains à travers les régions de Chine. Une population ex situ est idéalement une colonie de reproduction d'une espèce maintenue en dehors de son habitat naturel, donnant lieu à des individus de cette espèce disposés à l'abri des problèmes liés à leur situation à l'état sauvage. Cela peut être situé dans le milieu de vie de l'espèce ou dans un autre pays muni d'installations pouvant soutenir un programme de reproduction en captivité de cette espèce.

Il serait intéressant d’étudier les salamandres géantes de Chine vivant dans les zones proches du plateau tibétain, où les activités humaines ont moins d’influence sur les populations. De nombreuses recherches ont été réalisées pour la protection et la reproduction artificielle des Andrias davidianus à travers la Chine. Une réserve de reproduction artificielle a été construite en 1960 dans la ville de Wudaosui de la région de Sanzhi, à Taiwan. Une autre réserve de la région, avec la collaboration de « Hunan Aquatic Science Institution » a procédé en 1978 – 1980, aux recherches sur la reproduction artificielle des salamandres géantes de Chine. Pour la première fois dans le monde, l’expérience d’éclosion artificielle a fonctionné. Ce fut une belle avancée et une prise de conscience gouvernementale pour la protection de ces salamandres endémiques. Depuis les années 1980, 14 réserves naturelles ont été créées dans les provinces de Chine pour protéger la population sauvage de salamandres géantes. Malheureusement, des difficultés de préservation et traitements sont parfois observables dans ces réserves, souvent dus à un manque d’attention et des moyens insuffisants.

L'étude publiée en 2018 montre qu'il existe en fait actuellement au moins 5 espèces, issues d'une population ancestrale qui a commencé à diverger il y a 5 à 10 millions d'années[3].

Pour restaurer les populations sauvages, le gouvernement chinois encourage la libération en rivières de jeunes individus issus des fermes d'élevage commercial, mais on vient de montrer en comparant l'ADN de 70 salamandres sauvages à celui de 1034 individus élevés à la ferme qu'un seul génome est présent dans les fermes alors que dans la nature l'espèce présente au moins cinq groupes génétiques bien distincts. Les salamandres d'élevage relâchées dans la nature sont donc à l'origine d'une pollution génétique[3]

Préconisations

Trois recommandations pour le développement du programme de gestion des espèces ont été proposées par Wang, Zhang, Wang, Ding, Wu et Huang en 2004[17] : Tout d’abord, une expertise devrait être faite, regroupant les statuts géographiques et démographiques de conservation des espèces pour en obtenir une meilleure compréhension chronologique. On y regrouperait ainsi les données génétiques des populations et des caractéristiques de survie dans les différents milieux.

Il serait également pertinent d’organiser une meilleure protection des salamandres géantes de Chine, en particulier dans les zones de nidification, accompagnée d’une prévention de contamination issue des évacuations de polluants agricoles et des constructions. Un renforcement juridique encadrant la collecte et le transport illégaux d’animaux protégés s’impose dans cette démarche.

Pour finir, les chercheurs proposent une campagne d’information sur la nécessité de protection de cette espèce endémique auprès des populations et travailleurs agricoles locaux. Ce projet de communication se doit d’intégrer le Plan Global de gestion de la conservation de l’espèce.

En 2018, les scientifiques recommandent de protéger les espèces de salamandre géante dans leur milieu d'origine (qu'il faut donc protéger) et de ne pas chercher à y réintroduire des individus issus d'élevage pour limiter les risques de pollution génétique[3].

Taxonomie

- Megalobatrachus sligoi[18] a été placée en synonymie avec Andrias davidianus par Thorn en 1968[19]

- Andrias scheuchzeri, espèce fossile, est parfois considérée comme synonyme d’Andrias davidianus, dont elle ne peut être distinguée ostéologiquement[20].

Publication originale

- Blanchard, 1871 : Note sur une nouvelle Salamandre gigantesque (Sieboldia Davidiana Blanch.) de la Chine occidentale. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, vol. 73, p. 79-80 (texte intégral).

Liens externes

- (en) Référence Amphibian Species of the World : Andrias davidianus (Blanchard, 1871) (consulté le )

- (en) Référence AmphibiaWeb : espèce Andrias davidianus (consulté le )

- (en) Référence Animal Diversity Web : Andrias davidianus (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Andrias davidianus (Blanchard, 1871) (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Andrias davidianus (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence CITES : espèce Andrias davidianus (Blanchard, 1871) (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Andrias davidianus (Blanchard, 1871) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Andrias davidianus (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Andrias davidianus (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- (en) Référence UICN : espèce Andrias davidianus (Blanchard, 1871) (consulté le )

Notes et références

- Amphibian Species of the World, consulté lors d'une mise à jour du lien externe

- Langin Katie (2018)|The world’s largest amphibian is being bred to extinction|21 mai 2018 |Science News, doi:10.1126/science.aau2433.

- MNHN, « Spécimen MNHN-RA-0.7613 » (consulté le )

- Merriam-Webster, « Andrias noun » (consulté le )

- A. David, Rapport adressé à MM. les Professeurs-Administrateurs du Museum d'histoire naturelle dans Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle

- Emmanuel Boutan, Le nuage et la vitrine Une vie de Monsieur David, Éditions Raymond Chabaud,

- M. l’Abbé Armand David, Journal de mon troisième voyage d’exploration dans l’Empire chinois (tome II), Librairie Hachette et Cie, (lire en ligne)

- MNHN, Reptiles & Amphibiens, « Andrias davidianus » (consulté le )

- Blanchard, 1871 : Note sur une nouvelle Salamandre gigantesque (Sieboldia Davidiana Blanch.) de la Chine occidentale. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, vol. 73, p. 79-80 (texte intégral).

- « Giant salamander discovered in cave may be 200 years old », sur MNN - Mother Nature Network (consulté le )

- EDGE http://www.edgeofexistence.org/amphibians/species_info.php?id=547.html

- Dai, Wang & Liang, : Conservation Status of Chinese Giant Salamander (Andrias davidianus). Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences (texte intégral).

- Murphy, Fu, Upton, de Lema & Zhao, 2000 : Genetic variability among endangered Chinese giant salamanders, Andrias davidianus. Molecular Ecology, vol. 9, no 10, p. 1539-1547.

- Union internationale pour la conservation de la nature

- Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora

- Wang, Zhang, Wang, Ding, Wu & Huang, 2004 : The decline of the Chinese giant salamander Andrias davidianus and implications for its conservation. Oryx, vol. 38, no 02, p. 197-202.

- Boulenger, 1924 : On a new giant salamander, living in the Societys Gardens. Proceedings of the Zoological Society of London, vol. 1924, p. 173-174.

- Thorn, 1968 : Les Salamandres d'Europe, d'Asie et d'Afrique Nord. Paris, Editions Paul Lechevalier.

- (en) Référence Amphibian Species of the World : Andrias Tschudi, 1837 (consulté le )