Sainte-Colombe (Rhône)

Sainte-Colombe[alpha 1] est une commune française située dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Sainte-Colombe | |

Sainte-Colombe, vu du pont Lattre-de-Tassigny (Vienne) | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Rhône |

| Arrondissement | Lyon |

| Intercommunalité | Vienne Condrieu Agglomération |

| Maire Mandat |

Marc Deleigue 2020-2026 |

| Code postal | 69560 |

| Code commune | 69189 |

| Démographie | |

| Gentilé | Colombins, colombines |

| Population municipale |

1 986 hab. (2020 |

| Densité | 1 241 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 31′ 34″ nord, 4° 52′ 03″ est |

| Altitude | Min. 150 m Max. 308 m |

| Superficie | 1,6 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Vienne (banlieue) |

| Aire d'attraction | Lyon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Mornant |

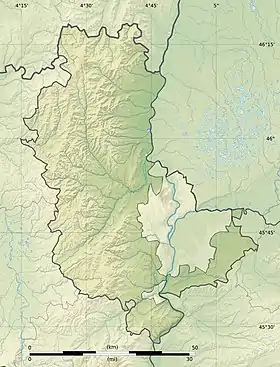

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | ste-colombe.fr |

Géographie

Sainte-Colombe est située à 30 km au sud de Lyon, sur la rive droite du Rhône, en face de la ville de Vienne (Isère). Relevant de l'aire urbaine de Vienne et de son unité urbaine, Sainte-Colombe fait partie depuis le de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération.

Communes limitrophes

|

Saint-Romain-en-Gal |  | ||

| N | Vienne (Isère) | |||

| O Sainte-Colombe E | ||||

| S | ||||

| Saint-Cyr-sur-le-Rhône |

Urbanisme

Typologie

Sainte-Colombe est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[alpha 2] - [1] - [2] - [3]. Elle appartient à l'unité urbaine de Vienne, une agglomération inter-départementale regroupant 25 communes[4] et 95 276 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lyon dont elle est une commune de la couronne[alpha 3]. Cette aire, qui regroupe 398 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[7] - [8].

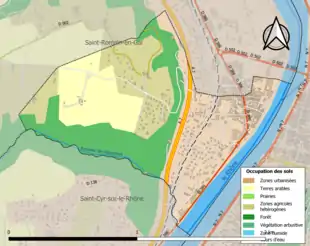

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (36,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (36,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (28,2 %), forêts (22,5 %), zones agricoles hétérogènes (19,2 %), terres arables (17,1 %), eaux continentales[alpha 4] (6,9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (6,1 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Histoire

La commune abrite un riche patrimoine gallo-romain - qui se prolonge au nord sur Saint-Romain-en-Gal[11] après un espace vide de quelques hectares[12].

Antiquité

Autour de la Vienna Allobrogum, la plus ancienne trace d'occupation connue sur la rive droite[alpha 5] (côté ouest) du Rhône est un dépotoir situé sur la terrasse würmienne[14] (une terrasse glaciaire) de Sainte-Colombe[15], daté du milieu du Ier siècle av. J.-C.[16] c'est-à-dire plus de 50 ans après les premières installations dans la plaine. En effet, jusque là le Rhône occupe tous les fonds de vallée et les berges sont instables[17].

Dans le deuxième quart du IIe siècle av. J.-C. le régime du Rhône change : sa berge se décale vers l'ouest et à partir du milieu du siècle ses eaux les plus hautes n'atteignent plus la cote 150 ; conjointement, les Allobroges (dont Vienne est la capitale) sont soumis en 121 av. notre ère[18]. Auguste (27 av. J.-C. - 14 apr. J.-C.) réorganise la Province à la fin du Ier s. avant J.-C., Vienne est confirmée dans son rôle de chef-lieu d'un vaste territoire[19]. Il existe alors une forte volonté politique d'agrandir la ville en établissant dans la plaine du Rhône des quartiers péri-urbains neufs sur sol rehaussé artificiellement de 1,5 à 3 m (le quartier sud en rive gauche, et le quartier de Saint-Romain-en-Gal en rive droite)[18]. Un programme d'urbanisme ambitieux bâtit en cinquante ans 60 ha dans une plaine[19] et Vienna Allobrogum s'étend de part et d'autre du Rhône[20]. Sainte-Colombe est relié à Vienna Allobrogum par le pont sud[alpha 6], édifié à la période flavienne (69 à 96).

L'endroit est à une trentaine de kilomètres au sud de Lyon, en bordure de la voie de la Narbonnaise (édifiée par Agrippa vers 10 avant J-C[21]) et du Rhône.

Deux sites proches ont été fouillés dans le centre de Sainte-Colombe : Sainte-Colombe - Bourg, et le site des Petits Jardins qui se trouve juste à l'ouest de la voie de la Narbonnaise longeant le site du Bourg. Ces deux îlots ont une évolué de façon synchrone du début du Ier siècle apr. J.-C. jusqu'au début du IIIe siècle[22].

Les Petits Jardins

Des fouilles préventives ont démarré en 2016 à l'occasion de travaux de voirie sur la parcelle dite des « Petits Jardins ». Cette parcelle se trouve entre le chemin de fer, qui la longe à l'ouest, et le Rhône à 100 m de sa pointe sud-est, 700 m en aval du pont de la D502[alpha 7] (le « pont sud ») et 700 m en aval de la passerelle face à la halte fluviale de Sainte-Colombe. Bordée au sud par la rue du Cimetière et à l'est par la rue des Petits Jardins (simple chemin jusqu'en 2017), la parcelle fouillée est maintenant parcourue par la rue des Chardonnerets qui y fait une boucle[alpha 8]. 4 050 m2 d'un quartier suburbain antique ont été mis au jour[23].

Ce site est occupé durant tout le Haut-Empire. L'occupation, d'abord modeste, réunit quelques habitations avec des boutiques en façade le long de la grande voie et des espaces domestiques à l'arrière, souvent un grand espace ouvert de type cour avec parfois un portique[23].

- Ier siècle

Entre Tibère (14 à 37) et Claude (41 à 54), le quartier se développe avec des îlots perpendiculaires à la voie ; les techniques de construction des habitations sont meilleures[23].

Certains îlots sont reconstruits au milieu du Ier siècle[22] ; de cette époque — années 1950-70 — date la réutilisation d'un lot de 32 amphores Dressel 20[alpha 9] comme vide sanitaire sur une petite surface de 3 m2 (2 × 1,50 m)[24] dans l'îlot nord, entre la rue Garon au sud (face à la passerelle) et la rue du Salin au nord[25]. Pourtant le quartier est construit sur une terrasse wurmienne donc le terrain est naturellement bien drainé ; ce qui pose la question de la cause de ce soin particulier apporté à l'isolation du sol sur une si petite surface[24].

Tout le quartier est reconstruit à l'époque flavienne (69 à 96)[22] - [alpha 10].

- IIe siècle

Au IIe siècle le site est organisé autour d'une riche domus encadrant un jardin de 900 m2 ; le rez-de-chaussée est occupé par des espaces commerciaux publics et le premier étage par des habitations privées. Un petit établissement de thermes au sud du site est peut-être des thermes de quartier. Les espaces commerciaux donnant sur la grande voie incluent deux fullonicae et ce qui est peut-être une taverne, et les vestiges accumulés dans une canalisation suggèrent la proximité d'un atelier de tabletterie et de bronzier[22].

- IIIe siècle

Au début du IIIe siècle, le site des Petits Jardins est totalement détruit par un second incendie. Une partie du site est reconstruite, l'autre est transformée en nécropole. Le quartier est totalement abandonné au début du IVe siècle[22] (le quartier de Saint-Romain-en-Gal est abandonné entre le milieu du IIIe siècle et le milieu du IVe siècle[26]).

L'abandon du quartier est plus ou moins concurrent avec la perte de l'importance de Vienne, dont la population passe selon B. Helly de 25 000 à 5 000 habitants entre 250 et 350 apr. J.-C.[27]. Le même abandon se retrouve dans de nombreuses villes en Gaule Narbonnaise de l'époque[28]. Les bâtiments font rapidement office de carrières de pierres.

Le Bourg

Le quartier du Bourg est situé entre la voie de Narbonnaise et le Rhône ; il se trouve dans le prolongement du pont sud de Vienne (route D502) et a donc un accès direct à la ville[29] - [30].

Des travaux menés d' à [20] y ont mis au jour un site de 7 000 m2 comprenant des espaces publics, des maisons luxueuses (domus), des immeubles de rapport et des espaces artisanaux (production et vente)[29].

- Ier siècle apr. J.-C.

- État 1-2

Dès la fin du règne d'Auguste, vers 10-15 apr. J.-C., un grand horreum (entrepôt) s'ouvre sur les quais du Rhône[31] avec à l'arrière un espace ouvert bordé de portiques. Dans le même temps, une insula (immeuble de rapport) est construit le long de la Narbonnaise. Ses six cellules larges d'environ 5,50 m ouvrent toutes sur la voie ; elles sont elles-mêmes divisées en trois ou quatre pièces successives desservies par un couloir. Au rez-de-chaussée, elles servent d'unités de production ou / et de vente ; à l'étage ce sont des habitations d'une superficie moyenne de 80 m2, accessibles par un escalier indépendant donnant sur la place de marché. Sous cette place, des éléments de plomberie en bois raccordés au plomb amènent l'eau aux divers appartements[32].

Ces boutiques de l'insula semblent toutes avoir la même activité artisanale au même moment, créant ainsi une insula spécialisée dans une activité particulière. Elles changent d'occupation régulièrement et au même moment[32]. Ces espaces multifonctions de la fin du règne d'Auguste sont régulièrement reconstruits, toujpours plus ou moins sur le même plan. Ils perdurent jusqu'à la fin de l'occupation antique du site[33].

- État 3

Au milieu du Ier siècle apr. J.-C., sous Claude (41 à 54) et Néron (54 à 68), l'entrepôt et l'espace arrière sont remplacés par une grande place de marché de 2 500 m2 entourée d'un portique[34]. À l'arrière du portique s'alignent au moins trois rangées de boutiques, toujours destinées à la production et à la vente. Au centre de la place se trouve un bassin d'agrément ; un réseau hydraulique est installé pour nettoyer et drainer la place. Les nombreuses monnaies et des poids de balance en plomb retrouvés sur cette place attestent d'une activité économique intense, peut-être fréquentée aussi par des marchands itinérants[35]. Au Ier siècle cet espace est considérablement agrandi par des boutiques de denrées alimentaires et ateliers du travail du métal.

La maison des Bacchantes date aussi de cette période. C'est une riche domus d'une trentaine de pièces, sur une superficie de 900 m, organisée autour d'un péristyle entouré de galeries ouvertes donnant sur un jardin avec un bassin. Elle a livré de nombreuses mosaïques de qualité[35].

.jpg.webp)

- Premier incendie

En l'an 69 un premier incendie contraint les habitants à quitter les lieux, laissant derrière eux la « petite Pompéi viennoise »[20] - [35] - [38] - [39].

- IIe siècle

- État 4

Au IIe siècle apr. J.-C. un nouveau complexe monumental public de 7 000 m2 le long du Rhône remplace la place de marché. Il est centré sur une grande place ornée d'une fontaine monumentale avec en son centre des groupes statuaires. Ce complexe est bordé de basiliques[40] à deux nefs revêtues de marbre[41].

Cet ensemble est en lien avec une domus : la maison de Thalie, qui date de la même période[41].

- Mosaïque au rafraîchissoir, Sainte-Colombe

« Mosaïque au rafraîchissoir » : le rafraîchissoir.

« Mosaïque au rafraîchissoir » : le rafraîchissoir. Élément de la mosaïque au rafraîchissoir.

Élément de la mosaïque au rafraîchissoir. Le canard

Le canard

- IIIe siècle

- État 5

Comme pour le site des Petits Jardins et pour les mêmes raisons, le Bourg décline[41] avec le repli de Vienne[27] et est abandonné[41], de même que de nombreuses villes de l'époque en Gaule Narbonnaise[28].

Après son abandon, le site est occupé de manière irrégulière et temporaire. Cette période a laissé les vestiges d'un atelier de faux-monnayeur établi dans les ruines de la maison des Bacchantes[41].

- IVe – Ve siècles

- État 6

Au IVe siècle un grenier sur plancher avec vide sanitaire s'implante dans la partie nord-ouest de l'édifice public construit en bordure du Rhône au IIe siècle. Ce grenier semble rattaché à une domus plus au nord, à l'extérieur de l'emprise de la fouille[41].

- Début du Moyen Âge

- État 7-8

La dernière trace d'occupation du site est celle d'une nécropole du Haut Moyen Âge, avec une quarantaine de sépultures[41].

XVIIIe siècle

Au cours de la Révolution française, la commune porte temporairement le nom de Colombe-lès-Vienne[42].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Sainte-Colombe se blasonnent ainsi : « Écartelé d'argent et d'azur ; sur le tout de sinople à la colombe d'argent volant vers senestre tenant dans son bec un rameau d'or. » |

|---|

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[43]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[44].

En 2020, la commune comptait 1 986 habitants[Note 1], en augmentation de 2,85 % par rapport à 2014 (Rhône : +4,53 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- La Maison de Thalie, domus édifiée au cours du IIe siècle de notre ère, se développe sur 1 200 m2 avec trois jardins comportant bassins et fontaines en marbre. De nombreuses mosaïques recouvrent les sols des différentes pièces, ainsi qu'un pavage de marqueterie de marbres de différentes couleurs provenant du monde méditerranéen.

- La Maison des Bacchantes, villa du Ier siècle, détruite par un incendie au début du IIIe siècle, composée d'une trentaine de pièces toutes richement décorées couvrant une superficie de 900 m2. L'ensemble de mosaïques date de la période flavienne.

- La tour des Valois, bâtie en 1343, est inscrite aux monuments historiques depuis 1919[46].

- L'ancien couvent des franciscains, également nommés cordeliers[47], est rénové entre 1663 et 1681. En demeurent aujourd’hui l’église et le cloître.

- La passerelle : ce pont sur le Rhône, construit par les frères Seguin et ouvert à la circulation le , relie Sainte-Colombe à Vienne.

Personnalités liées à la commune

- Victor Faugier (1801-1867), ancien maire de Vienne et ancien député de l'Isère y est né.

- Alfred Pillafort (1905-1942), militaire, résistant et compagnon de la Libération y a passé une partie de sa jeunesse.

- René Cotton (1917-1971), pilote automobile.

- Gilles Delaigue (né en 1949), ancien international français de rugby à XV et père de Yann Delaigue y est né.

- Alain Decortes (né en 1952), auteur de romans policiers, y est né.

- Didier Christophe (né en 1956), ancien footballeur international français, devenu entraîneur, y est né.

Notes et références

Notes

- Dite aussi non officiellement « Sainte-Colombe-lès-Vienne ».

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Au Ve siècle av. J.-C.[1] ou au début du IVe siècle av. J.-C., une agglomération s'installe en rive gauche[2] sur une zone en hauteur à l'abri des crues du Rhône[3], c'est-à-dire sur un promontoire dont la pointe nord surplombe d'une quinzaine de mètres la confluence de la Gère avec le Rhône[2]. En rive droite se trouve une terrasse glaciaire de Sainte-Colombe[3], plus précisément une terrasse würmienne[4][13].

- Une hypothèse du XVIIIe siècle mentionne trois ponts reliant les deux rives. Un travail de L. Brissaud (2018) détermine que seuls deux de ces ponts sont sans conteste d'origine antique. Le premier est au nord de la ville, dans le prolongement de la rue du Portique (actuelle rue de la Chantrerie) en rive droite ; il débouche en rive gauche directement sur le Compendium qui reliait Vienne à Lyon (un raccourci de la Narbonnaise également appelée via Agrippa (Saintes-Lyon)). Les vestiges retrouvés dans le Rhône rappellent un pont en bois avec des culées et des piles éventuellement en pierre. Le deuxième pont est au sud, à l'extérieur de l'enceinte de la ville. En rive droite à Sainte-Colombe il débouche sur l'actuel chemin du Cimetière ; en rive gauche il rejoignait une large rue antique dallée desservant d'autres rues menant aux grands entrepôts du sud de la ville. L'écartement des piles semble indiquer qu'il s'agit d'un pont à tablier en bois (Billaud 2015). Voir :

- [Brissaud 2018] Laurence Brissaud, « Le franchissement du fleuve à Vienne, Montpellier », RAN, Suppl. 48, 586 p., . Cité dans Landrieux 2019, p. 11-12 ;

- [Billaud 2015] Yves Billaud, « Sainte-Colombe, pont antique sud », dans Bilan scientifique de la région Rhône-Alpes, t. 1, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, (lire en ligne [PDF] sur culture.gouv.fr), p. 184-185.

- Pour plus d'informations sur les voies passant par Vienne, Landrieux 2019, p. 12, note 5 recommande [Faure-Brac 2006] Odile Faure-Brac, « Les voies de communication à l'époque romaine dans le département du Rhône », dans O. Faure-Brac (dir.), Le Rhône, 69-1, Paris, éd. AIBL, coll. « CAG », , p. 75-81.

- La D502 sur Sainte-Colombe devient la D41 sur Vienne en rive gauche (à l'est).

- Pour situer exactement la parcelle des « Petits Jardins », voir Landrieux 2019, p. 13, figure 3 : « Plan de localisation du site archéologique des Petits Jardins » ; et la carte IGN des « Petits Jardins à Sainte-Colombe » sur Géoportail.

- Les amphores Dressel 20 sont généralement réservées au transport de l'huile. Voir Helly et al. 1986, p. 144.

- Pour des plans successifs du quartier de Sainte-Colombe, voir :

- pour la période 15-50 apr. J.-C. : Landrieux 2019, p. 16, fig. 5 : « État 1-2 du quartier de Sainte-Colombe ».

- pour la période 50-69 apr. J.-C. : Landrieux 2019, p. 19, fig. 6 : « État 3 du quartier de Sainte-Colombe ».

- dont un schéma détaillé de l'îlot nord à l'état 3 dans Helly et al. 1986, p. 124, fig. 3 : « Fouilles de la rue Garon. Structures de l'îlot Nord, avec l'emplacement du vide sanitaire »

- dans la période 70-230 apr. J.-C. : Landrieux 2019, p. 21, fig. 7 : « État 4 du quartier de Sainte-Colombe ».

- Notes sur la démographie

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Vienne », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lyon », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- [Helly et al. 1986] Benoît Helly, Anne Le Bot-Helly et Bernard Liou, « Un dépôt d'amphores Dressel 20 à inscriptions peintes découvert à Sainte-Colombe (Rhône) », Archaeonautica, no 6, , p. 121-145 (lire en ligne [sur persee]).

- [Savay-Guerraz & Prisset 1992] Hugues Savay-Guerraz et Jean-Luc Prisset, « Le portique de Saint-Romain-en-Gal (Rhône) et son contexte. État des recherches », Revue archéologique de Narbonnaise « 25 », , p. 105-124 (lire en ligne [sur persee], consulté le ), p. 105.

- Références de la note sur la plus ancienne trace d'occupation connue :

- [1] [Durand 2000] Virginie Durand, « Vienne gauloise », dans Vincent Guichard, Susanne Sievers (de) & Otto Helmut Urban (de) (dir.), Les Processus d'urbanisation à l'âge du Fer (actes du colloque de Glux-en-Glenne, 8-11 juin 1998), Glux-en-Glenne, éd. du Centre archéologique européen du Mont Beuvray, coll. « Bibracte » (no 4), , 237 p. (ISBN 978-2-909668-21-5, présentation en ligne), p. 191-195, p. 191. Cité dans Landrieux 2019, p. 8.

- [2] Le Bot-Helly & Helly 1999, p. 73.

- [3] Le Bot-Helly 2002, p. 103. Cité dans Landrieux 2019, p. 8.

- [4] Le Bot-Helly & Helly 1999, p. 73, 75.

- [Le Bot-Helly & Helly 1999] Anne Le Bot-Helly et Benoît Helly (contrib.), « Vienne, contraintes hydrologiques et aménagements des rives du Rhône. De la komè allobroge à la ville du Haut-Empire », Gallia, t. 56 « Le Rhône romain. Dynamiques fluviales, dynamiques territoriales », , p. 71-79 (lire en ligne [sur persee]), p. 73-75.

- [Le Bot-Helly 2002] Anne Le Bot-Helly, « Vienne : du village gaulois à la capitale de cité (Ve siècle av. J.-C. / IIe siècle apr. J.-C.) », dans Jean-Pascal Jospin, Les Allobroges, Gaulois et Romains du Rhône aux Alpes : de l'indépendance à la période romaine (catalogue d'exposition 2002-2003, Grenoble, Musée Dauphinois), éd. Gollion / Infolio éditions, , 192 p. (ISBN 9782884741026 et 2-88474-102-X), p. 102-104, p. 103. Cité dans Landrieux 2019, p. 8.

- Le Bot-Helly & Helly 1999, p. 75.

- [Landrieux 2019] Chloé Landrieux, La céramique romaine de Sainte-Colombe, le bourg (Rhône, fouilles 2017) : Étude pluridisciplinaire du mobilier de la citerne de la pièce J10 (Mémoire de 1re année (Master en Archéologie, spécialité Céramologie gallo-romaine), 2018-2019, dir. Cécile Batigne-Vallet), Université Lumière Lyon 2, UFR Temps et Territoires, , 146 p. (lire en ligne [PDF] sur imu.universite-lyon.fr), p. 8.

- Le Bot-Helly & Helly 1999, p. 73.

- Le Bot-Helly & Helly 1999, p. 79.

- Landrieux 2019, p. 4.

- Landrieux 2019, p. 15, note 6.

- Landrieux 2019, p. 14.

- Landrieux 2019, p. 13.

- Helly et al. 1986, p. 121.

- Helly et al. 1986, p. 124, fig. 3 : « Fouilles de la rue Garon. Structures de l'îlot Nord, avec l'emplacement du vide sanitaire ».

- Landrieux 2019, p. 12.

- [Helly 2013] Helly, « Évolution de la topographie de Vienne du Ier siècle av. J.-C. au Ve siècle apr. J.-C », dans F. Adjadj & R. Lauxerois (dir.), Vienne 38-3, Paris, AIBL, coll. « CAG », , p. 116-148, p. 147. Cité dans Landrieux 2019, p. 12.

- [Heijmans 2011] « Le développement urbain des villes en Gaule Narbonnaise au IIIe siècle », dans R. Schatzmann et S. Martin-Kilcher (dir.), L'empire romain en mutation. Répercussions sur les villes dans la deuxième moitié du IIIe siècle, Montagnac, Archéologie et histoire romaine, , p. 261-274, p. 271. Cité dans Landrieux 2019, p. 12.

- Landrieux 2019, p. 15.

- Landrieux 2019, p. 15, fig. 4 : « Carte de localisation du site de Sainte-Colombe, Le Bourg ».

- Landrieux 2019, p. 16.

- Landrieux 2019, p. 17.

- Landrieux 2019, p. 18.

- Landrieux 2019, p. 19.

- Landrieux 2019, p. 20.

- [Villefosse 1907] Antoine Héron de Villefosse, « Lycurgue et Ambrosie. Mosaïque découverte à Sainte-Colombe-lez-Vienne (Rhône) », Annuaires de l'École pratique des hautes études, , p. 5-18 (lire en ligne [sur persee]), planche 2.

- [Bizot 1900] Ernest Bizot, « Note de M. Bizot sur la découverte de la mosaïque », Bulletin de la "Société nationale des antiquaires de France, , p. 258-263 (lire en ligne [sur archive.org]).

- Marie-Sarah Bouleau, « Les trésors enfouis de la "petite Pompéi" du Rhône », sur lefigaro.fr, Le Figaro, (consulté le ), p. 12.

- « Un site archéologique exceptionnel à Sainte-Colombe, le Bourg (Rhône) », sur Archeodunum, (consulté en ).

- Landrieux 2019, p. 21.

- Landrieux 2019, p. 22.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Eric Tasset, Châteaux forts de l'Isère : Grenoble et le Nord de son arrondissement, Grenoble, éditions de Belledonne, , 741 p. (ISBN 2-911148-66-5), p. 715.

- Nicolas Chorier, Recherches sur les antiquités de la ville de Vienne, (lire en ligne)

Annexes

Bibliographie

- E. F, « Sainte-Colombe, la petite Pompéi du Rhône », Archéologia, n°558, , p. 14-15.

- Benjamin Clément, responsable d'opérations à Archeodunum, et David Baldassari, Archeodunum, Sainte-Colombe, une mini-Pompéi des bords du Rhône, dans Archéologia, n° 564 , , p. 34-43.

- B. Helly, Vienne antique (Sainte-Colombe - Saint-Romain-en-Gal - Vienne), Guides archéologique de la France, 2017

- J. P. Jospin (dir), Les Allobroges. Gaulois et Romains du Rhône aux Alpes, de l'indépendance à la période romaine (IVe siècle avant J-C - IIe siècle après J-C), musée Dauphinois/Gollion éditions, 2002.

- Adjadj. F., R. Lauxerois, Carte archéologique de la Gaule, Vienne 38/3, 2013, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

.jpg.webp)