Pont de Lattre-de-Tassigny (Vienne)

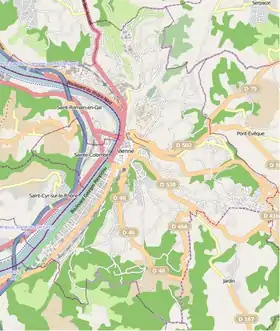

Le pont de Lattre-de-Tassigny est un pont de la commune de Vienne qui franchit le Rhône et relie Saint-Romain-en-Gal à Vienne au niveau de la place Saint-Louis et du confluent de la Gère et du Rhône.

| Pont de Lattre-de-Tassigny | |

Le pont de Lattre-de-Tassigny, vu d'amont | |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | France |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Isère |

| Commune | Vienne et Saint-Romain-en-Gal |

| Coordonnées géographiques | 45° 31′ 42″ N, 4° 52′ 20″ E |

| Fonction | |

| Franchit | le Rhône |

| Fonction | Pont routier (D502) |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 198,50 m |

| Matériau(x) | Béton armé |

| Construction | |

| Construction | 1949 |

Caractéristiques

L'ouvrage est construit au confluent de la Gère et du Rhône. En béton armé, il possède une longueur totale de 198,5 m. Il présente trois ouvertures dissymétriques, respectivement en partant de la rive gauche de 26 m, 108 m et 46,5 m. Ces trois arches sont à intrados elliptique. La largeur du tablier est de 13 m avec une chaussée de 9 m et deux trottoirs latéraux de 2 m[1].

Toponyme

Le , le pont neuf enjambant le Rhône reçoit le nom du Maréchal Jean de Lattre de Tassigny. Resté sans nom pendant presque 50 ans, l'ouvrage s'est vu attribuer le patronyme de l'illustre soldat qui commandait pendant la Seconde Guerre mondiale la Première Armée qui, en 1944, remonta la Vallée du Rhône pour chasser les forces allemandes. Il libéra Toulon, Marseille, Lyon, Dijon et l'Alsace avant de recevoir pour la France, le , la capitulation allemande à Berlin. Le , Jean de Lattre de Tassigny est venu à Vienne pour inaugurer l'avenue Général-Leclerc[1].

Histoire

- Avant le pont

Le franchissement du Rhône à Vienne est attesté depuis l'Antiquité avec trois premiers ponts construits par les Romains. Le pont unique qui subsiste ensuite[2] est détruit en 1571, 1604 et 1617 puis à chaque fois reconstruit. En août 1651, lors d'une terrible crue, la majeure partie du pont s'effondre. Finalement, le reste de l'ouvrage est détruit en 1663 et en 1682. À partir de dette date, le passage sur le Rhône s'opère par bac à traille. En 1829, un pont suspendu fut construit entre les deux rives[1] :

- Demande d'un nouveau pont

Il faut attendre 1930 pour que le président de la Chambre de commerce de Vienne demande l'inscription de la construction d'un nouveau pont au programme des grands travaux entrepris par le gouvernement. Une décision ministérielle du choisit l'emplacement du « nouveau pont »[1].

Ce sont les entreprises Schneider qui sont lauréates du concours et qui réaliseront les travaux. Le procédé de construction choisi repose sur une arche centrale offrant la particularité d'être très surbaissée mais aussi de comporter à la clé de très grands rayons de courbure, qui en feront l'une des voûtes les plus aplaties du monde pour l'époque.

Le , le Président de la République Albert Lebrun, accueilli par Lucien Hussel, député-maire de Vienne, pose la première pierre du « nouveau pont »[1].

- Un véritable défi technique

Les fondations-piles et culées-sont exécutées de à , au moyen de caissons à air comprimé de dimensions exceptionnelles, et leur réalisation nécessite 18 500 m3 de béton. Les deux arches de rives, construites de à , nécessitent quant à elles 1 500 m³ de béton. La voûte centrale de 108 m, formée de deux arcs jumelés, requiert seize mois de travaux ( - ) et quelque 4000 m³ de béton. Pour ne pas interrompre la navigation, elle fut construite sur cintre métallique. Ce procédé de construction, qui n'avait encore jamais été utilisé pour un ouvrage de cette envergure, nécessita plus d'une année d'études. En 1944, alors que les travaux sont presque achevés, les forces allemandes battent en retraite et dynamitent la voûte centrale ! Fort heureusement, le cintre métallique avait été conservé à Chalon-sur-Saône. Réacheminé à Vienne, il permet la patiente reconstruction des deux arcs jumelés d' à . La superstructure - murettes, tablier et tympans - soit au total 1250 m³ de béton est achevée en [1].

- Trois tests concluants

Un mois plus tard, les premiers tests avant l'ouverture à la circulation démarrent. Ils sont de trois types :

- Un essai statique consistant à placer des camions d'une charge totale de 330 tonnes sur la première moitié de l'arc. Ce qui représente une charge de 500 kilos par m² de chaussée et 400 kilos par m² de trottoirs.

- Un essai dynamique consistant à faire circuler sur toute la largeur du pont deux camions de 25 tonnes chacun.

- Le dernier essai, mélange des deux premiers, organisa la circulation d'une charge mobile de 50 tonnes sur un côté de la chaussée pendant que de l'autre stationnaient des camions représentant une charge totale de 165 tonnes.

Le « nouveau pont » passe ces trois tests avec succès. Le , l'ouvrage est inauguré par Vincent Auriol, président de la République et Lucien Hussel, député-maire de Vienne en présence d'une foule de Viennois, venus assister à l'événement[1].

Notes et références

- Christelle Jaffuel et Laurent Pascal Vial, Le pont de Lattre de Tassigny, Archives communales, 2005, p. 7 à 13.

- Le pont que gardait la tour ne résiste pas aux crues du fleuve ; il s'écroule une première fois en 1407, est ébranlé à plusieurs reprises (1571, 1604 et 1617) et disparaît définitivement en 1651.