Rue Saint-Jacques (Toulouse)

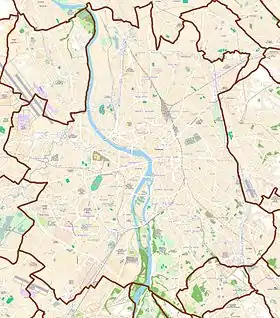

La rue Saint-Jacques (en occitan : carrièra de Sant Jacme) est une voie publique de Toulouse, chef-lieu de la région Occitanie, dans le Midi de la France. Elle se situe dans le quartier Saint-Étienne, dans le secteur 1 - Centre.

|

Rue Saint-Jacques

| |

.jpg.webp) L'origine de la rue Saint-Jacques du côté de la place Saintes-Scarbes. | |

| Situation | |

|---|---|

| Coordonnées | 43° 35′ 53″ nord, 1° 26′ 59″ est |

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Haute-Garonne |

| Métropole | Toulouse Métropole |

| Ville | Toulouse |

| Secteur(s) | 1 - Centre |

| Quartier(s) | Saint-Étienne |

| Début | no 6 place Saintes-Scarbes |

| Fin | no 1 allées Forain-François-Verdier et no 2 rue Montoulieu-Saint-Jacques |

| Morphologie | |

| Type | Rue |

| Longueur | 225 m |

| Largeur | entre 5 et 7 m |

| Transports | |

| L1L4L8L9294466Ville (à proximité) | |

| Odonymie | |

| Anciens noms | Rue du Puits-Vert (XIIIe – XVe siècle) Rue de l'Archevêché (XVIe siècle) Rue Observation (1794) |

| Nom actuel | XIIIe siècle |

| Nom occitan | Carrièra de Sant Jacme |

| Histoire et patrimoine | |

| Protection | |

| Notice | |

| Archives | 315556256035 |

| Chalande | 345 |

Situation et accès

Description

La rue Saint-Jacques est une voie publique, longue de 225 mètres. Elle naît de la place Saintes-Scarbes, perpendiculairement à l'axe formé par les rues Perchepinte et Pierre-de-Fermat. Elle donne naissance après 151 mètres à la rue Sainte-Anne et débouche 18 mètres plus loin au nord des places Saint-Jacques et Geneviève-de-Galard. Elle donne naissance enfin à la rue Alexandre-Bida pour se terminer au carrefour de la rue Montoulieu-Saint-Jacques, presque au niveau des allées Forain-François-Verdier.

La chaussée compte une voie de circulation automobile en sens unique, de la place Saintes-Scarbes vers la rue Montoulieu-Saint-Jacques. Elle est définie comme une zone de rencontre et la vitesse est limitée à 20 km/h. Il n'existe pas de bande, ni de piste cyclable, quoiqu'elle soit à double-sens cyclable.

Voies rencontrées

La rue Saint-Jacques rencontre les voies suivantes, dans l'ordre des numéros croissants (« g » indique que la rue se situe à gauche, « d » à droite) :

Transports

La rue Saint-Jacques n'est pas directement desservie par les transports en commun. Elle débouche cependant, à l'est, sur les allées Forain-François-Verdier, parcourues par la ligne de Linéo L9 et la ligne de bus 29. Plus au nord, au carrefour du boulevard Lazare-Carnot, se trouvent également la station François-Verdier, sur la ligne de métro ![]() , ainsi que les arrêts des lignes de Linéo L1L8L9 et de bus 29. Au sud, le Boulingrin est parcouru par les lignes de bus 294466. À l'ouest, la rue Théodore-Ozenne, desservie par la ligne de bus 44 et la navette Ville, aboutit à la place des Carmes, où se trouve la station du même nom, sur la ligne de métro

, ainsi que les arrêts des lignes de Linéo L1L8L9 et de bus 29. Au sud, le Boulingrin est parcouru par les lignes de bus 294466. À l'ouest, la rue Théodore-Ozenne, desservie par la ligne de bus 44 et la navette Ville, aboutit à la place des Carmes, où se trouve la station du même nom, sur la ligne de métro ![]() .

.

La station de vélos en libre-service VélôToulouse la plus proche est la station no 44 (1 allées Forain-François-Verdier).

Odonymie

_-_Plaques.jpg.webp)

Le nom de la rue Saint-Jacques lui vient de l'église Saint-Jacques, établie à proximité[1]. Cette vieille église, dédiée à l'apôtre Jacques, dont les premières traces semblent remonter au moins au VIe siècle, partagea avec l'église Saint-Étienne, également proche, le titre d'église cathédrale. Elle se trouvait au cœur d'un vaste groupe cathédral, délimité par les actuelles rues Alexandre-Bida, Saint-Jacques et Pierre-de-Fermat[2]. L'église fut démolie en 1811, tandis que la rue Sainte-Anne était percée et qu'un bâtiment plus petit, la chapelle Sainte-Anne, était reconstruit en 1830 à l'emplacement des premières travées de la nef de l'église Saint-Jacques[1] - [3].

Les premières mentions de la rue, au Moyen Âge, permettent d'établir qu'elle a depuis le XIIIe siècle au moins porté ce nom, pour respecter la prononciation du prénom Jacques en occitan (Jacme), rue Saint-Jammes. Entre les XIIIe et XVe siècles, elle porta également le nom de rue du Puits-Verdet, parce qu'elle conduisait au puits de la place Montoulieu, surnommé le puits vert ou « verdet » à cause de sa couleur. Cette appellation disparut cependant au siècle suivant, tandis qu'apparut quelque temps l'appellation de rue de l'Archevêché. En 1794, pendant la Révolution française, on la baptisa rue Observation, mais le nom disparut et l'ancien nom fut officiellement rétabli en 1806[1].

Histoire

Antiquité

Le réseau des voies de la Toulouse romaine, aménagé au Ier siècle, ne correspond pas au réseau actuel. À l'est, le rempart romain, élevé vers l'an 30, protège la ville : une partie de la courtine et une tour ronde ont été découvertes. Le rempart, large de 2,40 mètres, est construit en briques qui enserrent un blocage de galets pris dans un mortier. Des traces de réfection semblent remonter au IIIe siècle[4]. Une voie monumentale, d'axe nord-sud, parallèle au cardo maximus, a été identifiée au milieu de la rue Saint-Jacques (emplacement de l'actuel no 13, bâtiment moderne de la préfecture). Cette rue, aménagée dans le premier quart du Ier siècle, peu de temps après la construction du rempart, s'est maintenue malgré les vicissitudes jusqu'au VIe siècle. Large de 10 mètres, elle est bordée de vastes maisons et mène probablement à un grand temple à l'emplacement de l'actuelle chapelle Sainte-Anne[5].

Moyen Âge

Au Moyen Âge, la rue Saint-Jacques appartient au capitoulat de Saint-Étienne. Elle naît à l'est de la place des Saintes-Carbes (actuelle place Saintes-Scarbes) et se prolonge jusqu'au croisement de la rue Montoulieu (actuelle rue Montoulieu-Saint-Jacques). Elle est fermée, du côté est, par les constructions médiévales qui s'appuient sur le rempart antique, toujours entretenu et qui continue à être utilisé au Moyen Âge.

Elle est bordée, au nord, par le quartier canonial qui s'organise autour des églises cathédrales Saint-Étienne et Saint-Jacques et du palais de l'évêque[6]. Un mur de clôture délimite le quartier canonial et le sépare de la rue et de la ville. Une porte, qui s'ouvre sur la rue de la Chanoinie (actuelle rue Sainte-Anne), permet d'y entrer. Ce « portail de la Chanoinie », comme il est désigné au XVIe siècle, présente une allure imposante, dominé par une tour, dans laquelle loge le bedeau[7]. Il semble que, le long de la rue Saint-Jacques, l'espace du quartier canonial reste occupé principalement par des jardins, sans constructions notables[8].

Du côté sud, presque toutes les constructions sont des dépendances de la rue Ninau. Il existe déjà, cependant, quelques belles demeures, comme en témoignent les traces d'un immeuble gothique (actuel no 1)[9].

Période moderne

Dans le quartier canonial, si les abords de la rue Saint-Jacques conservent leur vocation de jardins et de dépendances, on voit cependant apparaître les premières constructions. Une maison, probablement un bâtiment de service, est bâtie à la fin du XVIe siècle à l'angle de la rue de la Chanoinie[10]. Les travaux les plus importants commencent cependant en 1776, lorsque l'archevêque de Toulouse, Étienne-Charles Loménie de Brienne, poursuivant les travaux d'aménagement du palais archiépiscopal commencés à la fin du XVIIe siècle par l'archevêque Jean-Baptiste-Michel Colbert de Saint-Pouange, fait élever par l'architecte Jean-Arnaud Raymond de nouveaux bâtiments sur la rue Saint-Jacques (actuels no 7 à 9), pour accueillir les archives du diocèse et la chambre souveraine du clergé[6]. En 1616, des bureaux diocésains ou chambres des décimes avaient été établis dans chaque diocèse pour répartir les décimes que versait le clergé de chaque diocèse, et juger les contestations qui pouvaient s'élever par rapport aux décimes et aux autres taxes imposées sur le clergé. Ces bureaux diocésains étaient composés de l’archevêque, du syndic et des représentants des chapitres, des curés et des monastères du diocèse.

Les constructions civiles sont également plus nombreuses. La proximité du quartier noble, qui s'est développé au sud-est de la ville entre la place du Salin et la place Saint-Étienne, attire les membres des élites toulousaines. En 1593, Christophe de Lestang, évêque de Lodève, réunit plusieurs parcelles et fait construire un vaste hôtel particulier entre la rue Saint-Jacques et la rue Montoulieu[11]. Au XVIIe siècle, un hôtel particulier est également bâti pour un membre de la famille Marmiesse, famille d'avocats et de conseillers au parlement (actuel no 1)[12]. Au début du XVIIIe siècle, Barthélémy de Charlary, conseiller au parlement de 1707 à 1748, fait construire un hôtel particulier à l'emplacement de la maison de Pierre Dupérier, capitoul de 1650-1651 (actuel no 18)[9].

Époque contemporaine

La Révolution française bouleverse considérablement la vie religieuse en France et la vie du quartier canonial de Saint-Étienne. En 1790, les biens du clergé sont mis à la disposition de la Nation. Le palais de l'archevêché est désaffecté en 1793 et l'administration départementale, qui se trouve trop à l'étroit dans l'ancien hôtel du Premier président, décide d'y déménager en 1798 : le transfert a lieu en [13]. Du côté de la rue Saint-Jacques, les dépendances de l'archevêché sont dévolues au rectorat de Toulouse. On inaugure entre 1833 et 1835 l'École normale primaire, installée par l'architecte Antoine Laforgue dans de nouveaux bâtiments construits sur d'anciennes remises (actuels no 3 et 5). Les bâtiments qui les prolongent, anciennes archives et chambre diocésaines, sont en revanche donnés à l'Assistance publique (actuels no 7 et 9)[6]. Enfin, au croisement de la rue Sainte-Anne, transformée et ouverte après 1811, de nouveaux immeubles sont édifiés à l'emplacement des maisons canoniales[14].

En 1918, après la Première Guerre mondiale, le dispensaire départemental anti-tuberculeux reprend les consultations dans le bâtiment de l'Inspection, dépendance de l'hôtel de la Préfecture (actuel no 7)[15]. La Croix-Rouge américaine offre alors les appareils de radiographie et le laboratoire de bactériologie[16]. La Croix-Rouge française offre des monitrices d'hygiène pour apporter des secours au domicile des malades[17]. Le dispensaire subsiste au moins jusqu'en 1930[18]

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, un certain nombre de fouilles archéologiques ont permis de retrouver des éléments anciens. En 1973, la démolition de l'immeuble à l'angle de rue Alexandre-Bida (actuels no 1-3) permet de retrouver une tour et un pan du rempart gallo-romains, datant du Ier siècle. En 1988-1989, des fouilles sont menées à proximité du rectorat, au croisement de la rue Sainte-Anne, permettent de mettre au jour les différentes occupations entre le Ier siècle et le XVIIIe siècle.

Patrimoine et lieux d'intérêt

Rempart gallo-romain

![]() Inscrit MH (1990), puis

Inscrit MH (1990), puis ![]() Classé MH (2022)[19].

Classé MH (2022)[19].

En 1973, la démolition d'un immeuble à l'angle de la place Saint-Jacques et de la rue Alexandre-Bida (actuels no 1-3 de cette rue) permet de mettre au jour une tour et un pan du mur du rempart gallo-romain de la cité de Tolosa, construit au Ier siècle, probablement dans les années 20-30 sous le règne de l'empereur Tibère. À la suite de fouilles archéologiques, le projet immobilier est abandonné et les vestiges sont laissés visibles. Ils sont ensuite inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1990, puis puis classés au titre des monuments historiques en 2022.

Le rempart, long de 3 km, enserrait une superficie de 90 hectares. Il ne s'agissait pas à l'origine d'une muraille protectrice, mais plutôt d'une enceinte de prestige, manifestant l'importance de la cité vis-à-vis de ses voisines. C'est à partir de la fin de l'Antiquité et au Moyen Âge que le rempart gallo-romain trouve une utilisation défensive. Cette partie du rempart est probablement démolie vers 1860, lors de l'aménagement de la place Saint-Jacques et de la construction de nouveaux immeubles. Un immeuble voisin (actuel no 5 rue Alexandre-Bida) conserve également les restes d'une tour ronde.

Le rempart repose sur une fondation de galets de Garonne. Il est constitué, en partie basse, d’un parement de petits moellons de calcaire, séparé par trois arases de briques. Au-dessus, la construction n'est qu'en briques. Les tours, quant à elles, ont un diamètre extérieur de 10 mètres et elles s'élevaient probablement sur 7 mètres[20].

Préfecture de la Haute-Garonne

- no 3-5 : école normale primaire.

Entre 1833 et 1835, l'architecte Antoine Laforgue construit, à l'emplacement d'anciennes remises, un bâtiment de style néo-classique le long de la rue Saint-Jacques, afin d'accueillir l'école normale primaire. Il se compose d'un corps central, long de neuf travées. Au rez-de-chaussée, les étroites fenêtres en berceau sont groupées par trois dans un cadre en léger ressaut, séparées par des pilastres. Aux extrémités, les trois travées à gauche et la travée unique à droite, sont percées d'une porte et surmontées d'un fronton triangulaire[21] - [22].

- no 7-9 : hôtel de l'Archevêché.

Inscrit MH (1990, façade et toiture du bâtiment Louis XVI situé rue Saint-Jacques).

Inscrit MH (1990, façade et toiture du bâtiment Louis XVI situé rue Saint-Jacques).

En 1775, l'archevêque de Toulouse, Étienne-Charles de Loménie de Brienne, demande à l'architecte Jean-Arnaud Raymond de diriger la décoration des appartements privés et des pièces de réception du palais archiépiscopal construit par l'archevêque Jean-Baptiste-Michel Colbert de Saint-Pouange à la fin du XVIIe siècle. Il lui fait également construire un bâtiment sur la seconde cour pour abriter la bibliothèque du clergé et, l'année suivante, un autre bâtiment au sud du jardin, le long de la rue Saint-Jacques. Ce dernier est d'une architecture classique particulièrement sobre. Si sa longue façade sur la rue se développe sur neuf travées, il ne s'élève que sur deux niveaux, un rez-de-chaussée et un étage d'attique, simplement séparés par une corniche moulurée. Le rez-de-chaussée est ouvert aux deux extrémités par deux portes, mises en valeur par un encadrement mouluré qui soutient un entablement, portant une inscription – « Archives du diocèse » du côté droit et « Chambre souveraine du clergé » du côté gauche –, surmonté par une large corniche moulurée et des bas-reliefs, ornés de putti, d'armoiries, de guirlandes de fruits et de balances. L'élévation est surmontée d'une corniche à modillons[21] - [22].

- no 11 : services de la Préfecture.

En 1996, un nouveau bâtiment est construit à l'angle de la rue Sainte-Anne (actuel no 1), à l'emplacement d'une partie des jardins de la préfecture. Il doit permettre d'accueillir plusieurs services accueillant du public (circulation et des cartes grises, nationalité, passeports et cartes d'identité, étrangers, élections, affaires militaires, recette), mais aussi plusieurs bureaux de la préfecture. Il est élevé sur les plans du cabinet GGR des architectes toulousains Laurent Gouwy, Alain Grima et Jean-Luc Rames. L'édifice, de style postmoderne, s'intègre à son environnement, en s'accordant à l'alignement de la rue et par l'utilisation de la brique en parement et de la tuile pour la toiture. Il se compose de plusieurs corps de bâtiment organisés autour d'un atrium rectangulaire. Une grande baie vitrée s'ouvre sur la façade de la rue Saint-Jacques, rythmée par les colonnes qui soutiennent un avant-toit.

Hôtels particuliers

- no 1 : hôtel Marmiesse.

Un premier immeuble est construit au XVe siècle, dont témoignent les deux fenêtres ornées d'accolades gothiques en pierre au rez-de-chaussée. Le bâtiment est profondément transformé lors de la construction d'un hôtel particulier au XVIIe siècle, probablement après 1623, date à laquelle il est acheté par Pierre de Marmiesse, avocat au parlement. Il s'élève sur quatre niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et deux étages) et développe sa longue façade de huit travées sur la rue Saint-Jacques, à la limite de la place Saintes-Scarbes. Au rez-de-chaussée, la porte cochère est voutée en berceau et surmontée d'une corniche moulurée en pierre. Les étages sont décroissants et séparés par des cordons de brique. Au 1er étage, les deux fenêtres de gauche, plus hautes que les autres, possèdent de petits balconnets de pierre dotés de garde-corps en fer forgé. L'élévation est couronnée par une large corniche à modillons. Dans la cour, le corps de bâtiment à l'ouest possède une vaste cage d'escalier, qui abrite un grand escalier à rampes droites de style néo-classique[12] - [23].

- no 18 : hôtel de Charlary.

Barthélémy de Charlary, conseiller au parlement de 1707 à 1748, fait construire un hôtel particulier, de style classique, dans la première moitié du XVIIIe siècle. Le bâtiment s'organise en L entre cour et jardin. Il présente sur la rue Saint-Jacques une façade haute de trois étages et large de quatre travées. Au rez-de-chaussée s'ouvre la porte cochère, voutée en berceau. Les étages sont décroissants, séparés par des cordons et encadrés par des dosserets colossaux à bossage. Les fenêtres du 2e étage ont conservé leur garde-corps en fer forgé[24].

- no 20 : hôtel de Lestang.

Inscrit MH (1947, façade sur la place Saint-Jacques ; porte sur la rue Saint-Jacques)[25].

Inscrit MH (1947, façade sur la place Saint-Jacques ; porte sur la rue Saint-Jacques)[25].

Entre 1590 et 1593, Christophe de Guilhon de Lestang, évêque de Lodève, puis d'Alet et de Carcassonne, acquiert plusieurs maisons qu'il fait démolir pour faire construire un vaste hôtel particulier entre la rue Saint-Jacques et la rue Montoulieu (actuelle place Saint-Jacques), sur des plans attribués à l'architecte Pierre II Souffron. Les travaux son manifestés terminés en 1621, lorsque l'hôtel échoit à son neveu et héritier, Christophe Meynard de Lestang. En 1854, les bâtiments sont achetés par la municipalité pour y installer le rectorat de l'académie de Toulouse, nécessitant la réalisation de divers travaux d'aménagement. En 1859, l'architecte André Denat réalise un nouveau portail d'entrée dans la rue Saint-Jacques, face à la rue Sainte-Anne. En 1955, le recteur Paul Dottin fait appel à Robert Trilhe, architecte des universités de Toulouse, pour agrandir les locaux du rectorat par de nouveaux bâtiments entre la rue et l'impasse Saint-Jacques. En 2021, les bâtiments du rectorat sont affectés à la nouvelle cour administrative d'appel de Toulouse, nécessitant l'intervention des architectes Vincent Espagno et Richard Milani[26].

Personnalité

- Joseph de Rey-Pailhade (1850-1934) : docteur en médecine, ingénieur civil des mines, il fut membre de la société archéologique du Midi de la France, de la société d'histoire naturelle de Toulouse et président de la société de géographie de Toulouse. Il fut également le promoteur de l'heure décimale et président du Comité pour la propagation des méthodes décimales. Il habitait dans la rue (actuel no 18)[6].

Notes et références

- Chalande 1925, p. 338

- Cazes 1998 p. 27-29.

- Cazes 1998 p. 92.

- Cazes 1998, p. 14-15.

- Cazes 1998, p. 18.

- Chalande 1925, p. 338.

- Cazes 1998, p. 50-52.

- Cazes 1998, p. 146.

- Chalande 1925, p. 338-339.

- Cazes 1998, p. 148.

- Chalande 1925, p. 341.

- Chalande 1925, p. 339-340.

- Chalande 1922, p. 137-145.

- Chalande 1925, p. 178-179.

- « La dépêche », sur BNF, .

- « Rapport conseil général de la Haute-Garonne », sur Bibliothèque de Toulouse, .

- « Rapport du conseil général de la Haute-Garonne », sur Bibliothèque de Toulouse, .

- « La dépêche », sur BNF, .

- Notice no PA00094679, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA31170051, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no PA00094678, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA31104752, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31132902, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31132967, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no PA00094531, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA31116323, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

Voir aussi

Ouvrages généraux

- Jules Chalande, « Histoire des rues de Toulouse », Mémoires de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Toulouse, 11e série, tome VIII, Toulouse, 1922, p. 137-145 ; et 12e série, tome III, Toulouse, 1925, p. 338-341.

- Pierre Salies, Dictionnaire des rues de Toulouse, 2 vol., éd. Milan, Toulouse, 1989 (ISBN 978-2867263545).

Ouvrages spécialisés

- Quitterie Cazes, « Les fouilles du Rectorat à Toulouse », Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, tome XLIX, 1989, p. 7-44.

- Quitterie Cazes, Le quartier canonial de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, dans Archéologie du Midi médiéval, supplément no 2, 1998, p. 1-194.

Articles connexes

Liens externes

- Inventaire préliminaire de la ville de Toulouse, sur le site Urban-Hist, Archives municipales de Toulouse (consulté le ).

- Inventaire général du patrimoine culturel d'Occitanie, sur le site Ressources patrimoines - La médiathèque culturelle de la Région Occitanie (consulté le ).