Rhinovirus

Les rhinovirus sont une espèce de virus appartenant à la famille des Picornavirus. Leur nom provient du fait que ces virus possèdent une adaptation spéciale pour proliférer dans les voies nasales. Ils se multiplient particulièrement vite aux températures proches de 33 °C, celles qu’on rencontre à l’intérieur de voies nasales. Ils sont l’agent causal principal de la rhinite, de la rhinosinusite et de la rhinopharyngite chez l’humain. Le premier fut découvert en 1956. Au début du XXie siècle, il y a plus de 100 sérotypes différents de rhinovirus humains connus.

Classification

Les rhinovirus humains sont divisés en trois groupes selon leur récepteur spécifique. Le groupe le plus vaste, contenant 91 sérotypes, se nomme le groupe majeur. Les récepteurs spécifiques de ce groupe sont les ICAM-1. L'ICAM-1 est une molécule d’adhérence intercellulaire présente en faible concentration dans les membranes des leucocytes et des cellules endothéliales. Le deuxième groupe, le groupe mineur, est composé de 10 sérotypes. Le récepteur spécifique de ce groupe est le récepteur de lipoprotéine de basse densité (récepteur LDL). Le dernier groupe comprenant un seul sérotype, HRV87, et a pour récepteur spécifique une sialoprotéine.

Description

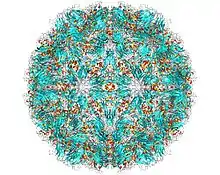

Les rhinovirus sont des petits virus nus à ARN positif simple brin d’un diamètre de 30 nm soit 0,03 microns. Le brin d’ARN est emballé dans une protéine de protection, la capside. La structure de la capside est icosaédrique à symétrie cubique. La capside a une épaisseur de 5 nm et est formée de 60 copies de chacune des quatre protéines virales : VP1, VP 2, VP3, VP4. Dans les VP1 de chacun des douze pentamères il y a une dépression. Dans cette dépression, aussi appelé canyon, on retrouve le site de liaison au récepteur ICAM-1.

Le génome des rhinovirus est un simple brin d’ARN positif d’une longueur de 7 200 bases. L’extrémité 5’ du génome est liée à une petite protéine virale (VPg), cependant si on retire cette protéine de l’ARN la virulence reste inchangée. Ensuite, on retrouve la longue région non traduite (5'-UTR), cette région permet la liaison au ribosome, suivi des régions P1, P2 et P3. Ensuite, il y a la courte région non traduite (3'-UTR), cette région n’est pas nécessaire en culture cellulaire, et pour terminer et il y a la queue poly A à l’extrémité 3’. La section P1 contient les 4 gènes du manteau : 1A, 1B, 1C, 1D. Les sections P2 et P3 contiennent les gènes de la polyprotéine de clivage et de synthèse d’ARN : 2Apro, 2B, 2C, 3A, 3B, 3Cpro, 3Dpol.

La traduction de l’ARN viral procure une polyprotéine contenant environ 2 200 acides aminés, ce qui représente 91 % du génome. Ensuite, grâce à une action de clivage cotraductionnel entre P1 et P2 grâce à la protéase 2Apro, une action autocatalytique entre 1A et 1B, et l’action de la protéase 3Cpro il y a obtention de toutes les protéines virales. 1A, 1B, 1C, 1D codent respectivement VP4, VP2, VP3 et VP1, 2A et 3C codent les protéases, 3B code VPg et 3D code la polymérase.

Stratégie de réplication

Premièrement, le virion 150S se lie à son récepteur spécifique. Ensuite, il y a recrutement de récepteurs supplémentaires. Ces liaisons provoquent l’extrusion de VP4. L’ARN peut alors pénétrer dans la cellule par son côté 5’. L’ARN une fois dans la cellule perd sa protéine VPg. L’ARN est traduit par les ribosomes dans le cytosol. Ensuite a lieu assemblage de la capside. L’ARN pénètre dans le réticulum endoplasmique lisse et y subit une première réplication. Cette réplication produit des brins d’ARN négatifs. Il y a ensuite une deuxième réplication qui produit des brins d’ARN positifs. La protéine VPg se lie à l’ARN à l’intérieur du réticulum endoplasmique lisse, elle semble jouer un rôle dans la réplication du génome. L’ARN positif retourne dans le cytosol et pénètre à l’intérieur d’une capside vide nouvellement formée. Ensuite, une étape de maturation se produit dans le cytosol. Cette étape de maturation consiste en l’action autocatalytique de VP0 pour obtenir VP4 et VP2. Pour finir il y a relargage des virions dû à la désintégration de la cellule hôte que l’infection provoque.

Effet pathogènes et symptômes

Les rhinovirus se répliquent dans l’épithélium des voies respiratoires supérieures. Ils provoquent le rhume (rhinite) associé à des céphalées et une inflammation des voies aériennes supérieures. Ils provoquent aussi des rhinorrhées profuses, toux et perte de l’odorat. On le retrouve en abondance dans les sécrétions nasales. Chez les enfants allergiques et les adultes bronchitiques chroniques l’infection peut occasionner un asthme viro-induit[2] appelé improprement « bronchite asthmatiforme ». Malgré la desquamation de l’épithélium, l’inflammation se prolonge même après la phase de multiplication virale. La résistance à une surinfection serait plus importante au niveau des IgA sécrétoires des sécrétions nasales que du pool d’anticorps circulants. Cependant, ce type d'immunité locale ne serait pas efficace à long terme.

Les rhinovirus activent plusieurs voies d’inflammation qui pourraient avoir un lien dans la pathogénicité. Les médiateurs de ces voies d’inflammation sont l’histamine, les kinines, les prostaglandines, l’interleukine-1, l’interleukine-6, l’interleukine-8. Ces virus activent aussi le système nerveux parasympathique, qui stimulerait la sécrétion des glandes séromuqueuses et serait responsable du réflexe de reniflement.

Une étude de 2021 indique qu'une infection avec un rhinovirus réduit le taux de réplication du SARS-CoV-2[3] - [4] - [5] D’autres travaux montrent à l’inverse qu’une infection au sars-cov doublée d’une autre avec un rhinovirus accroît les risques de complications[6].

Épidémiologie

Les sérotypes étant nombreux, on retrouve les rhinovirus partout à travers le monde, principalement des rhumes. Les infections sont plus fréquentes dans les pays tempérés de l'automne à la fin du printemps. Des pics épidémiques, liés à la re-émergence d'un sérotype particulier, peuvent survenir en dehors de ces périodes[7].

Ils frappent surtout les communautés (école, famille, etc.). La fréquence est de l'ordre de 0,75 infection par an et par personne, à cause du nombre élevé de sérotypes et d'une immunité locale de courte durée. Les virus se transmettent de façon aérienne par gouttelettes et par des sécrétions nasopharyngées en aérosol. La transmission féco-orale est beaucoup plus rare, à l'opposé des entérovirus, car ils sont rapidement détruits à pH acide et ne traversent guère la barrière stomacale[7].

Ces virus sont extrêmement résistants dans l’environnement, car ce sont des virus nus. Ceci leur donne l’avantage de pouvoir survivre longtemps sur une surface inerte.

Diagnostic

Les virus peuvent être isolés à partir de prélèvements nasaux sur des fibroblastes en culture, après quoi on peut procéder à des tests de diagnostic. Cependant, en clinique on ne procède pas à des tests de diagnostic à cause du nombre élevé de sérotypes et du fait qu'habituellement les symptômes sont bénins.

Traitement

Pour le traitement on tente de diminuer les symptômes et l’inflammation. Pour diminuer l’inflammation on peut administrer :

- des glucocorticoïdes tels que Fluticasone ;

- des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que l’aspirine ;

- des décongestionnants sympathomimétiques tels que la pseudoéphédrine ;

- des antagonistes de l’histamine H1 qui vont diminuer l’effet de l’histamine.

Références

- (en) Jianping Ding, Allen D. Smith, Sheila C. Geisler, Xuejun Ma, Gail Ferstandig Arnold et Eddy Arnold, « Crystal structure of a human rhinovirus that displays part of the HIV-1 V3 loop and induces neutralizing antibodies against HIV-1 », Structure, vol. 10, no 7, , p. 999-1011 (PMID 12121655, DOI 10.1016/S0969-2126(02)00793-1, lire en ligne)

- Deschildre A, Mordacq C, Delvart C, Santos C, Thumerelle C, Asthme sévère : les exacerbateurs viro-induits, Revue Française d'Allergologie, 2012;52:208–211

- https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-virus-rhume-inhibe-replication-sars-cov-2-86481/ Le virus du rhume inhibe la réplication du SARS-CoV-2

- http://eprints.gla.ac.uk/236452/1/236452.pdf

- Kieran Dee, Daniel M. Goldfarb, Joanne Haney et Julien A. R. Amat, « Human Rhinovirus Infection Blocks Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Replication Within the Respiratory Epithelium: Implications for COVID-19 Epidemiology », The Journal of Infectious Diseases, vol. 224, no 1, , p. 31–38 (ISSN 1537-6613, PMID 33754149, PMCID 8083659, DOI 10.1093/infdis/jiab147, lire en ligne, consulté le )

- (en) « Coinfection of SARS-CoV-2 and human rhinovirus associated with more severe health outcomes », sur News-Medical.net, (consulté le )

- J.M. Hureaux, Traité de virologie médicale, Paris, Estem, , 699 p. (ISBN 2-84371-203-3), p. 390-392

Bibliographie

- Jean-Marie Huraux, Jean-Claude Nicolas, Henri Agut, Collections : Collection De la biologie à la clinique, Flammarion, Paris, 1985 (ISBN 2-2571-0445-5)

- William Lawrence Drew, Viral infections a clinical approach, Davis, Philadelphia, 1976 (ISBN 0-8036-2898-6)

- Radu Crainic éd., Jean-Claude Nicolas éd., Collections : Biologie, Cachan : Éditions médicales internationales, Paris, 1993, (ISBN 2-8520-6909-1)

- Douglas D Richman, Richard J Whitley, Frederick G Hayden, Clinical virology, Washington, D.C. : ASM Press, 2002 (ISBN 978-1-55581-226-3)

- Georges Cheymol, Pharmacologie intégrée 1re Édition, DeBoeck Université 1999. (ISBN 2-7445-0015-1)