Renaissance macédonienne

L’expression « Renaissance macédonienne » se réfère historiquement à une période de l’histoire byzantine des IXe siècle et Xe siècle au cours de laquelle, après une longue période de déclin, la vie culturelle et artistique prit un nouvel essor. Bien qu’elle se manifesta surtout sous la dynastie macédonienne (début du règne de Basile Ier 867; fin du règne de Constantin IX Monomaque 1055), on peut en trouver les signes avant-coureur sous les empereurs Théophile (r. 829-842) et Michel III (r. 842-867) de la dynastie amorienne.

Survenant après une période troublée tant sur le plan intérieur (période iconoclaste de l'Empire byzantin, déclin de l’économie, dépopulation des villes) qu’extérieur (progression arabe en Crète, en Sicile et dans le sud de l’Italie), cette « renaissance » consistera non pas en un « aggiornamento », une adaptation, pour reprendre une expression contemporaine, mais plutôt en un « retour aux sources ». On s’ingénia donc à recopier les modèles datant des périodes fastes de l’empire avec des moyens que la situation économique rendait, du moins à ses débuts, plus modestes[1]. Cette recherche des sources, ce gout de la compilation, se transformera progressivement en une passion pour les « manuels » ou « encyclopédies » en tous genres dont l’aboutissement le plus complet sera la « Souda » à la fin du IXe siècle.

Au cours de cette période se détachent des personnages exceptionnels, pour la plupart polymathes, comme Léon le Philosophe, le patriarche Photios Ier, Jean Mavropous, Jean Xiphilin, Michel Psellos, encouragés par des empereurs qui seront eux-mêmes sinon des intellectuels de haut rang tel Constantin VII Porphyrogénète, du moins, comme Michel III ou Constantin IX Monomaque, des souverains sachant reconnaitre les personnages brillants dans leur entourage et leur permettre de déployer leurs talents.

Une véritable « renaissance » ?

L’expression « Renaissance » fait invariablement penser à la grande Renaissance qui, partie d’Italie au XIIIe siècle s’épanouira dans plusieurs pays d’Europe au cours des siècles suivants. Rompant avec la scholastique du Moyen Âge, cette renaissance se traduit par une nouvelle forme d’humanisme basé sur l’individu et la raison. Loin d’être une révolution similaire, la « renaissance macédonienne » est plutôt un « retour aux sources », alors qu’après une période de net déclin politique, économique et social, s’amorce une période de redressement; on cherche d’abord à rassembler les fragments épars de la culture grecque classique pour recopier les documents écrits, les organiser et en faire des « manuels » dans tous les domaines du savoir. L’emphase est mise non pas sur l’originalité, un des traits de la Renaissance italienne, mais sur la recherche de textes anciens, leur organisation et leur diffusion. Aussi, Paul Lemerle a-t-il suggéré de remplacer l’expression « Renaissance macédonienne » par « Encyclopédisme » [2], alors que Mango, parlant de l’art religieux, emploie plutôt le terme « rénovation » [1] et Cheynet parlant de l’enseignement, celui de « renouveau »[3].

Contexte historique

La mort de Justinien en 565 avait été le point de départ d’une période difficile sur le plan politique. Avars et Slaves s’étaient installés dans les provinces centrales du pays, les Perses étaient au cœur de l’Asie mineure et bientôt les Arabes s’empareront des provinces d’Asie mineure[4]. La perte d’une grande partie de son territoire et de sa population devait avoir des conséquences économiques considérables sur la vie économique de l’empire. Les guerres constantes demandent un effort financier qui laisse peu de place à la culture; les cités déclinent à partir du VIe siècle et avec elles la classe sociale liée à l’instruction traditionnelle (paideia)[5], ce qui se traduit par une raréfaction des textes classiques [6].

Le règne d’Héraclius (r. 610-641) avait constitué un sursaut dans une époque de déclin où s’était toutefois opérée une profonde transformation culturelle. Le latin, toujours langue officielle de l’armée et de l’administration, était abandonné au profit du grec. Héraclius lui-même délaissa la titulature impériale d’imperator, cesar, augustus, pour adopter la dénomination grecque populaire de basileus (βασιλεύς) [7]. Par ailleurs, la reconquête provisoire des provinces orientales par Héraclius avait fait ressurgir les dissensions religieuses issues du monophysisme. Le monothélisme, solution de compromis prônée par l’empereur pour réunifier chrétiens d’Orient et chrétiens d’Occident conduira à un nouveau conflit entre Rome et Constantinople (638-655) et l’agitation religieuse dans les provinces orientales facilitera les attaques sporadiques des Arabes sur tout le pourtour méditerranéen, désorganisant les communications et le commerce[8].

Les dissensions religieuses ne feront que s’exacerber tout au long de la crise iconoclaste (726-843), alors qu’aux invasions arabes s’ajouteront celles des Bulgares et des Rus’[9] et que plusieurs empereurs se succéderont sur le trône (douze en un peu plus d’un siècle[N 1].

La « renaissance »

La défaite du mouvement iconoclaste, surtout populaire dans la partie asiatique de l’empire, devait permettre l’affirmation de l’originalité religieuse et culturelle grecque de sa partie européenne et marquer le début d’un essor culturel qui débuta non pas avec l’arrivée au pouvoir de la dynastie macédonienne, mais plutôt sous le règne de Théophile (r. 829 – 842) et s’affirmera sous celui de Michel III (r. 842 – 867). Bien qu’inepte à gouverner, celui-ci laissera les rênes du pouvoir à son oncle Bardas (césar 858 -866) lequel s’entoura d’hommes qui seront à l’origine de cette ère intellectuelle nouvelle : le patriarche Photios (patriarche 858-867; 877-886) et Léon dit « le Philosophe » ou « le Mathématicien » (vers 790 – après 869). L’assassinat de Bardas par Basile Ier en 867, qui marqua l’arrivée au pouvoir de la dynastie macédonienne (867 – 1057), ne fera qu’accélérer un mouvement déjà bien engagé et qui atteindra son apogée sous deux autres empereurs, Basile Ier (r. 867 – 886) pour l’art et Constantin VII Porphyrogénète (r. 913-959) pour la culture écrite[10]. Les empereurs « militaires » qui leur succéderont, à la fin du Xe siècle et au début du XIe siècle, Nicéphore Phokas (r. 963 - 969), Jean Tzimiscès (r. 969 – 976), Basile II (r. 976 – 1025) ne s’étant guère intéressés à la culture en général[11].

Signes précurseurs

Si, en dépit des crises du VIIe siècle et VIIIe siècle, l’administration impériale ainsi que les écoles et livres nécessaires à la formation des fonctionnaires avaient survécu, la qualité de l’éducation était en net déclin comme en témoignent la mauvaise tenue des registres de taxes et le peu d’intérêt pour l’histoire qui risquait d’en compromettre la transmission; comme l’écrira le professeur Treadgold « Depuis Justinien Ier, tant l’Église que l’État en étaient venus à considérer l’éducation, au mieux comme un luxe, au pire comme quelque chose d’impie ou de païen »[12] - [13].

L’iconoclasme, en dépit de la destruction des images saintes, eut le mérite de faire changer cette attitude. Les empereurs iconoclastes au premier chef, mais aussi les défenseurs des images, voulurent prouver que leur croyance était compatible avec la tradition orthodoxe et les recherches se multiplièrent de part et d’autre pour trouver dans les Pères de l’Église la justification de leurs thèses, recherches longues et ardues puisque ces Pères n’avaient que peu parlé des images. De telle sorte que lorsque le Deuxième concile de Nicée rétablit le culte des images en 787, l’attitude à l’endroit de l’éducation s’était favorablement modifiée[12].

Dans les années qui suivirent nombre de membres de familles distinguées entrèrent dans des monastères comme celui où enseignait Théodore le Studite. Leur formation requerrait des livres, donc des copies plus nombreuses d’originaux. Deux innovations allaient faciliter la chose.

D’une part le papier commença à remplacer le parchemin, lequel sera dorénavant réservé à la copie de livres de grand luxe; d’autre part, l’écriture onciale[N 2] fera place à la minuscule, s’écrivant plus vite et grâce à la séparation des mots, plus facile à lire, rendant la copie des livres plus économique puisqu’elle permettait d’écrire plus de mots sur la même surface et ce, plus rapidement[12] - [14]. Le monastère du Stoudion deviendra bientôt un centre important de copie. La translittération, c’est-à-dire la transposition des textes antiques de l’onciale à la minuscule permit aux IXe siècle et Xe siècle de sauvegarder nombre de textes qui, sinon, auraient été perdus[15]. La copie de manuscrits permit à son tour la constitution de bibliothèques comme celles de Léon le Philosophe et Photios Ier qui seront source de diffusion des connaissances[16].

La culture écrite

Cette nouvelle source de savoir se traduisit non pas par une nouvelle créativité, mais plutôt par une recherche des textes anciens, leur copie et leur regroupement[2]. Ceci conduisit à une multiplication des « manuels » dans divers domaines.

- La hiérarchie bureaucratique avec la production de « taktika » (τακτικά), liste officielle de titres et de fonctions, qui, sauf pour la Notitia Dignitatum du XIVe siècle, datent des IXe siècle et Xe siècle comme le Taktikon Uspensky (842/843), le Kletorologion de Philothée (899) ou le Taktikon de Beneševič (934-944). Traitant du cérémonial de cour et des préséances, ils devaient aider le maitre de cérémonie à assigner les places lors des banquets impériaux[17].

- La levée des impôts. Le premier manuel du genre (MS, Venise, Marc. gr. 173, fols 276v – 281) datant de 912-970 (Ostrogorsky) ou 913 – 1139 (Dölger), contient des informations sur la structure des villages, les différentes taxes et leurs exemptions et sur les activités des percepteurs (epoptès, dioiketès)[18].

- La stratégie et les tactiques militaires ou « stratēgika » (στρατηγικά). Déjà au VIe siècle on avait copié des auteurs réputés sur le sujet (Aelien le tacticien, Sextus Julius Africanus,…). Un renouveau d’intérêt s’observe au Xe siècle, comme en témoigne le Taktika de Léon VI (vers 905), le Sylloge tacticorum et le Naumachika, tous deux des années 950, le Taktika de Nicéphore Ouranos (vers 1000) ou les manuels des « empereurs militaires » comme Nicéphore II Phokas et Basile II[19].

- L’agriculture (Περι γεωργίας έκλογαί), une collection de textes probablement compilée pour Constantin VII vers 944-959. Les textes portent sur la culture des céréales, l’horticulture, l’apiculture et, surtout, la viniculture. Si certains historiens (Lipšič) y ont vu des éléments originaux, d’autres comme Lemerle considèrent que seule la préface est originale, le reste étant une compilation de Kassianos Bassos[20].

- Le droit (τα Βασιλικά = les lois impériales). Cette compilation de lois divisées en soixante volumes fut entreprise sous le règne de Basile Ier et complétée sous celui de Léon VI. Elle se voulait une refonte et une traduction en grec du Corpus Juris Civilis de Justinien Ier.

- Le Livre de l’éparque (Έπαρχικόν Βιβλίον) constitue une synthèse des règlements administratifs concernant les guildes de Constantinople à l’intention du Préfet de la Ville. Complété sous Léon VI ou Nicéphore II, il contient vingt-deux chapitres consacrés chacun à une corporation : notaires, changeurs de monnaie, fabricants de chandelles, vendeurs de viande, de pain, de poisson, etc.[21] - [22].

L’empereur Constantin VII Porphyrogénète devait contribuer à ce genre avec ses trois traités : le De administrando imperio, concernant les peuples étrangers et leurs relations avec l’empire; le De thematibus, une compilation érudite sur les provinces de l’empire et le Livre des cérémonies sur les rituels entourant l’empereur [23].

Le même empereur commanditera plusieurs autres compilations comme les « Excerpta » ou « Extraits historiques » vaste encyclopédie comprenant cinquante-trois anthologies classées non suivant l’ordre chronologique, mais selon des sujets thématiques « permettant de regrouper tous les grands évènements de l’histoire », comme « Les ambassades des Romains chez les peuples étrangers »[24].

L’art

Dans le domaine des arts, on peut parler avec Cyril Mango d’un « rajeunissement »[25] plutôt que de renaissance.

Architecture

Le déclin économique de l’empire avait entrainé dès la deuxième moitié du VIIIe siècle l’abandon d’églises et d’édifices publics de grandes dimensions. Avec l’un des derniers essais du genre construit au VIIIe siècle, l’église Sainte-Sophie de Thessalonique au style lourd et sans grâce, on est bien loin de son homonyme de Constantinople [26]. Le seul souverain bâtisseur sera Basile Ier, lequel se voulant le rénovateur de l’empire romain, fait construire la Nea Ekklesia entre 876 et 880, première église d’une telle dimension dans la capitale de l'Empire byzantin depuis la basilique Sainte-Sophie au VIe siècle siècle [27].

Autre résultat de la dépopulation des villes, les grandes cathédrales des époques précédentes cèdent le pas à de petites églises privées pour riches personnes et monastères ou se retrouvent dans les campagnes. Les édifices à dôme datant de Justinien demeurent la norme, mais sont plus petites, conduisant au développement du plan en croix grecque inscrite dans un carré où le dôme s’appuie sur quatre colonnes ou piliers. Dans les cas exceptionnels, comme la Nea Ekklesia, on y ajoute quatre dômes plus petits aux quatre coins [25].

Lorsque reprend la vie économique, l’accent est davantage mis sur la reconstruction des structures existantes, en particulier des fortifications des villes et les termes « nouveaux » qui apparaissent souvent dans les textes de l’époque (neos, kainos, kainourgos) doivent s’entendre non comme « différents », mais comme « rénovation », « réparation » et « consolidation ». Il est à noter par exemple que si Basile « renouvela » trente-et-une églises à Constantinople et ses environs, il n’en construisit que huit nouvelles et toutes (y compris la Nea Ekklesia) à l’intérieur du Palais impérial[27].

La décoration intérieure des églises demeure la même que celle de la période pré-iconoclaste : revêtement des murs intérieurs jusqu’au niveau des arches avec des plaques de marbre (souvent des remplois d’églises préexistantes), mosaïques ou fresques au-dessus. Seuls les planchers en mosaïques (déjà tombés en désuétude aux VIe siècle et VIIe siècle) disparaissent complètement[25].

Il faudra attendre le XIe siècle pour voir un renouvellement de l’architecture religieuse. Si la structure fondamentale demeure la croix grecque, les plans se diversifient. On voit réapparaitre des églises tétraconques où tous les bras de la croix se terminent par une abside; on voit aussi l’apparition d’églises à trompe d’angle dans lesquelles les pendentifs utilisés jusque-là pour passer du carré formé par les piliers au cercle de la coupole sont remplacés par des trompes d’angle et l’utilisation de piliers au lieu de colonnes pour supporter le dôme[28].

Peinture

La peinture, essentiellement les fresques des églises, doit s’adapter aux plus petites dimensions de celles-ci. Après l’iconoclasme, les nouvelles images n’apparaissent que progressivement dans les églises[29]. Les sujets se limitent aux tableaux les mieux connus du Nouveau Testament, aux grandes fêtes liturgiques et à la représentation de saints en ordre hiérarchique. Mais encore ici, l’accent est mis non sur l’innovation, mais sur l’imitation, la contraction et la standardisation[11].

L’innovation, s’il en est une, consiste en une manière différente de considérer le Christ, vu non plus essentiellement comme le triomphateur (suggérant un parallèle avec l’empereur) que comme l’homme des douleurs, mettant l’accent sur son humanité[30]. On retrouvera cette conception lorsque, au XIe siècle, se mettra en place le décor byzantin classique qui sert en quelque sorte de complément à la liturgie. L’expression de la douleur, des sentiments, se développe comme on le voit dans la douleur de la Vierge se penchant sur le corps inanimé du Christ ou l’apparition du « Christ de Pitié » [31].

Un art de cour

L’iconoclasme s’était attaqué aux images reproduisant des figures humaines mais n’avait pas fait disparaitre l’ensemble de la production artistique. Ainsi, grâce à une situation politique favorable et une économie prospère, le règne de l’empereur Théophile (r. 829-842) avait permis une reprise progressive de l'activité culturelle et artistique. Passionné par l'art et l'architecture, l’empereur avait fait restaurer et agrandir le Palais impérial, aménager le quartier des Blachernes situé au-delà des murailles et avait patronné un certain nombre de monastères[32]. Il s’était attaché les services de Léon le Philosophe que le calife de Bagdad aurait voulu attirer à sa cour, permettant ainsi la création de la future « université » de Constantinople[33] - [34].

Portant un grand intérêt à la civilisation arabo-musulmane, il voulut donner luxe et sophistication à la cour impériale, décorant d'or la salle de la Magnaure où se trouvait le trône impérial et y installant des lions dont la gueule s’ouvrait émettant des rugissements grâce à d’ingénieux mécanismes ainsi que des oiseaux animés chantant sur un arbre doré.

Avant même l’arrivée de la dynastie macédonienne, la production artistique de cette période se caractérise par la prééminence des objets de luxe : manuscrits, ivoires, émaux. Leur conception révèle une volonté de la part des gens fortunés qui participent à la reprise économique de se rattacher à la tradition du passé de l’empire et leur luxe témoigne d’une volonté d’ostentation de la richesse[35]. Les objets les plus luxueux sont la possession de l’empereur ou lui sont destinés. Ils aident à lui conférer un éclat qui, par son caractère mystérieux, le rattache au sacré [36].

On en retrouve des exemples dans les soies luxueuses qui faisaient partie de la diplomatie byzantine et dont certaines sont parvenues jusqu’à nous, comme le Suaire de Saint-Germain, datant probablement du IXe siècle, tissu à fond de pourpre violette sur lequel se détachent de grands aigles destiné à Charles le Chauve, lequel l’aurait offert pour envelopper le corps de saint Germain lors de la translation des restes en 841, ainsi que la grande soie enveloppant également le corps de l’évêque Gunther de Bamberg mort en 1065 alors qu’il revenait de Terre Sainte et de Constantinople[37].

Les riches enluminures et les miniatures de livres manuscrits sont également témoins d’une volonté de retour aux temps ayant fait la grandeur de l’empire, c’est-à-dire ceux de l’Antiquité tardive plutôt que ceux de l’Antiquité classique. Ici également, tout se rattache à l’empereur : le recueil d’homélies de Grégoire de Naziance, sans doute un cadeau du patriarche Photios à l’empereur Basile Ier, le psautier de Paris datant du Xe siècle que l’on croit avoir été commandé par Constantin VII pour son fils, le futur Romain II ainsi que, vers la fin de la période, la Chronique de Skylitzès de Madrid, décoré de 577 miniatures et datant vraisemblablement du XIIe siècle[36].

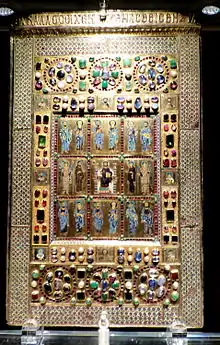

Gravitant autour de l’empereur, les hauts fonctionnaires de la cour se feront fort d’imiter les commandes impériales soit pour eux-mêmes, soit comme dons qui les mettent en valeur. Ainsi le parakoimomène Basile nous est connu pour avoir commandité une série d’objets de luxe dont la staurothèque[N 3] de Limbourg l’un des plus précieux reliquaires de la Vraie Croix parvenu jusqu’à nous. Nombre d’objets liturgiques donnés à des églises ou monastères (Croix de procession, icônes, mosaïques) visent autant à exalter Dieu qu’à souligner la générosité et la piété de leur donateur [36].

Hommes et œuvres du renouveau

Les grands noms de cette période sont généralement des « polymathes », c’est-à-dire des personnes curieuses de tout, ayant des connaissances approfondies dans des domaines qui n’ont pas de liens apparents, ce qui favorisera sans doute la tendance à l’encyclopédisme, un des traits caractéristiques de l’époque.

Si Michel III s’avéra un souverain plus préoccupé de défendre l’empire que de le gouverner [38], il n’en eut pas moins le mérite d’en laisser le gouvernement à deux hommes qui devaient être au cœur de cette « renaissance macédonienne » : son oncle, le césar Bardas pour les affaires temporelles, le patriarche Photios pour les affaires spirituelles, les unes et les autres étant étroitement liées.

Bardas

Frère ainé de l’impératrice Théodora, épouse de l’empereur Théophile, il accède au rang de patrice en 837 et fait partie du conseil de régence dirigée par Theodora (vers 815 – 867) à la mort de l’empereur, le jeune Michel III n’ayant que deux ans. Bardas prend part à l'enquête qui conduit à la déposition du patriarche iconoclaste Jean le Grammairien (patriarche 837 – 843), évêque d’un grand savoir mais dont aucune œuvre n’est parvenue jusqu’à nous. Mais il tombe rapidement en disgrâce. Il effectue son retour lorsque Michel III déclare la régence terminée et monte rapidement en grade, devenant « césar » en 862[39].

Excellent administrateur, Bardas devait donner une nouvelle impulsion à l’essor intellectuel amorcé plus tôt : il recrée l’ « université » de la Magnaure, disparue à la fin du règne de Basile II, avec des chaires de philosophie, de grammaire, d'astronomie et de mathématiques; il soutient des érudits comme Léon le Philosophe et les activités missionnaires de Cyrille et Méthode qui entreprennent de traduire la liturgie en langue slave et créent un alphabet à cette fin.

Cette nouvelle orientation devait se traduire non seulement dans l’administration de l’État, mais aussi dans celui de l’Église. Le patriarche Ignace, ancien moine rigoriste, et proche de Théodora, entra vite en conflit avec Bardas à qui il reprochait son inconduite; celui-ci le remplaça par un haut fonctionnaire lettré, plus en accord avec les temps nouveaux, Photios Ier [40] - [41].

Léon le Philosophe

Léon le Philosophe, aussi appelé Léon le Mathématicien en raison de son amour pour les mathématiques et l’astronomie qui leur était reliée, fut l’un des meilleurs témoins de son époque. Il fit ses premières études (trivium) à Constantinople, mais ne put trouver dans la capitale une école à même de satisfaire sa soif de connaissances. Il se serait alors rendu sur l'île d'Andros où il étudia la rhétorique, la philosophie et l'arithmétique. Toujours insatisfait, il alla de monastère en monastère pour y consulter les livres conservés dans les bibliothèques. Il acquit une connaissance de toutes les sciences εἰς ἂκρον,: « la philosophie et ses sœurs, à savoir l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie, et même la musique » (c'est-à-dire les disciplines du quadrivium) [42]. Revenu à Constantinople, il aurait ouvert sa propre école où il enseignait les matières ainsi apprises. Sa renommée fut telle qu’elle parvint aux oreilles du calife de Bagdad qui l’aurait invité à sa cour. Pour le garder à Constantinople l’empereur Théophile lui aurait alors confié une chaire d’enseignement à l’église des Quarante-Martyrs. Si plusieurs difficultés chronologiques permettent de mettre en doute ce récit, il n’en témoigne pas moins de la réputation d’intellectuel dont jouissait Léon. En 840, son parent, le patriarche iconoclaste Jean le Grammairien (patriarche 837 – 843), lui-même grand intellectuel appartenant à l’époque précédente, le nomme métropolite de Thessalonique, la deuxième ville en importance de l’empire. Déposé comme iconoclaste lors du retour des images, c’est à lui que s’adressera le césar Bardas pour prendre la direction de l’école de la Magnaure qu’il vient de fonder. Sa bibliothèque est un témoignage de son esprit universel : Platon pour la philosophie, le traité de mécanique de Kyrinos et Markellos pour les mathématiques, Théon Paul d’Alexandrie et Ptolémée pour l’astronomie. Comme le note le byzantiniste Jean-Claude Cheynet, « Avec Léon nous voyons pour la première fois avec précision, au milieu du IXe siècle la figure d’un savant byzantin plus soucieux de philosophie et de science que de belles lettres[43] » [44] - [45].

Photios Ier

Mais l’incarnation de l’esprit de renouveau intellectuel sera véritablement Photios Ier, à deux reprises patriarche de Constantinople : 858 – 867 et 878 – 886. Appartenant à la plus haute aristocratie constantinopolitaine, la mère de Photios est la sœur du patriarche iconoclaste Jean VII le Grammairien. Il entreprend une brillante carrière dans la haute administration qui le conduira au poste de prōtasèkrètis ou chef de la chancellerie impériale. Sans être officiellement professeur, il accueille nombre d’étudiants chez lui après son travail parmi lesquels Constantin (le futur Cyrille des frères Cyrille et Méthode), le métropolite Amphiloque de Cyzique et le protospathaire Thomas[46] - [47] - [48].

Auteur polyvalent, sa pensée se développe dans trois œuvres principales : le Lexicon, œuvre de jeunesse dans laquelle il explique le sens de mots que l’on retrouve chez les orateurs et auteurs de prose de l’Antiquité ainsi que le vocabulaire d’auteurs chrétiens qui exige une explication[49] - [50]; la Bibliotheca ou Myriobiblos, œuvre énorme comportant 280 chapitres correspondant à 1600 pages dans l’édition moderne, écrite à l’intention de son frère Tarasios et résumant la littérature grecque ancienne qu’il avait lue en l’absence de celui-ci envoyé en ambassade[51] - [52]; les lettres dont certaines seront reprises dans le Amphilochia, adressées à Amphilohios, métropolitain de Kyzikos, traitant de diverses questions théologiques et laïques : outre des commentaires sur les Catégories d’Aristote, on y retrouve des discussions sur l’admiration proférée par l’empereur Julien à l’endroit de Platon[53]. Mentionnons également que c’est probablement lui qui rédigea la préface de l’Eisagōgè, recueil de lois qu’on date du règne de Basile Ier[54] - [55].

Un des disciples de Photios, fut l’archevêque de Césarée, Aréthas (vers 850-932/944) considéré comme l'un des plus grands philologues et humanistes byzantins. Maillon important de la transmission des textes antiques, il rassembla et fit recopier de nombreux manuscrits d'œuvres provenant aussi bien de l'Antiquité classique que des auteurs chrétiens de l'époque patristique. Profondément impliqué dans la politique impériale, il fut l’un des acteurs principaux de la querelle qui s’éleva lorsque l’empereur Léon VI décida de se marier une quatrième fois, chose strictement interdite par l’Église orthodoxe [56] - [57] - [58].

Basile Ier

Sans être lui-même un intellectuel, Basile Ier marqua la période de renouveau dans deux domaines, ceux du droit et de l’architecture.

Dès le début de son règne, Basile Ier s'attaqua à une réforme du droit qui lui vaudra le surnom de « second Justinien ». Après un manuel pratique à l’intention des juges datant de 870-879 et destiné à remplacer l’Éclogue de Léon III, le Procheiron, fut publié l’Épanagogè, introduction au grand projet dont le résultat devait s’appeler « Purification des anciennes lois ». Deux de ses sections traitant de la position et du pouvoir de l'empereur byzantin et du patriarche, ainsi que la préface du livre furent écrits par le patriarche Photios Ier[59]. À la mort de Basile Ier, une bonne partie du nouveau code était prête avec 40 livres, mais la version définitive, intitulée « Basilika », ne sera complétée que sous le règne de Léon VI le Sage. Ce nouveau code demeurera le fondement du droit byzantin jusqu’à la conquête par les Ottomans.

Aidé par ses succès en politique étrangère contre les Arabes et les Bulgares, jouissant d’une situation intérieure paisible après la fin de l’iconoclasme, Basile se lança dans la reconstruction de sa capitale qui avait grandement souffert au cours des dernières décennies. La liste des constructions qui lui sont dues comprend la rénovation de vingt-cinq églises à Constantinople, de six dans les quartiers avoisinants et de huit nouvelles églises. Parmi les églises rénovées se trouvaient des églises ayant marqué l’histoire de la cité, comme celle des Saints-Apôtres, de Saint-Jean-le-Précurseur ou de Saint-Luc. Parmi les nouvelles, la plus importante devait être la Nea Ekklesia mentionnée plus haut. Comme les autres nouvelles églises, celle-ci était destinée à renforcer l’image de piété que voulait se donner l’empereur et son attachement aux valeurs traditionnelles qui avaient fait la grandeur de l’empire[60].

Constantin VII

Fils de Léon VI le Sage dont le quatrième mariage avait fait scandale et de Zoé Carbonopsina, Constantin VII devint empereur en 913, mais fut évincé du pouvoir par son beau-père, Romain Ier Lécapène (r. 920 – 944) qui s’est lui-même proclamé basileus en 920. Il ne sortira de l’ombre qu’en 944, ayant consacré ses années de solitude à l’étude, s’attachant en particulier à l’histoire de l’empire [61]. Il en résultera trois ouvrages traitant sous différents aspects du gouvernement de l'Empire : le De Ceremoniis aulæ byzantinæ (Le Livre des cérémonies de la cour byzantine), vaste compilation de textes sur la vie et les rituels de la cour impériale, comprenant aussi des informations sur l'armée et les campagnes militaires, et sur l'administration des finances ; le De administrando Imperio (Livre de l'administration de l'Empire), qu'il destine à l'éducation de son fils Romain (le futur Romain II), et qui est notamment consacré aux relations avec les peuples étrangers, sur lesquels sont données diverses informations ; enfin le De Thematibus, qui décrit la situation des « thèmes », c'est-à-dire des circonscriptions administratives et militaires de l'empire.

Peu après être devenu seul empereur, il fera compiler les « Excerpta » ou « Extraits historiques » vaste encyclopédie comprenant cinquante-trois anthologies classées non suivant l’ordre chronologique, mais selon des sujets thématiques « permettant de regrouper tous les grands évènements de l’histoire »[62]. Pour compléter la période de 813 à 886, il commanda la rédaction de « La Vie de Basile Ier (867 – 882) », puis deux ouvrages différents devant couvrir la période 813 - 867. Le premier dont le titre était "Sur les règnes impériaux" fut rédigé par un auteur anonyme à qui on donne le nom de Genesios, mais ne fut guère apprécié de Constantin VII qui commanda une deuxième version que l'on doit plus que probablement à Théodore Daphnopates; ce sont ces quatre livres qui constitueront le « Théophane continué » [63].

Bien qu’essentiellement littéraire, le rôle joué par l’empereur dans le renouveau culturel s’est également exercé dans le domaine religieux, faisant rédiger par le diacre Évariste le Synaxaire de Constantinople, réunissant dans l’ordre du calendrier liturgique des résumés de vies des saints fêtés. Dans le domaine des sciences, on note plusieurs compilations comme les Géoponiques, sur l’agriculture ou les œuvres médicales de Théophane Nonnos et une collection des traités d’hippiatrie, montrant ainsi non seulement l’importance qu’a prise au Xe siècle le patronage impérial, mais également la volonté de réunir dans des ouvrages faciles à consulter la somme des connaissances du passé [64].

La Souda et le Ménologue métaphrastique

.

Au Xe siècle, deux ouvrages devaient parfaitement illustrer la tendance à l’encyclopédisme à laquelle on était parvenu : la Souda et le Ménologue métaphrastique.

La Souda (en grec ancien : Σοῦδα), mot dont l’origine est inconnu mais qui fut confondu au XIIe siècle pour un nom de personne, est une encyclopédie datant du milieu du IXe siècle ou plus probablement des environs de l’an mil, dont les 31 342 entrées en ordre alphabétique expliquent des formes grammaticales complexes, des mots rares, des proverbes, des personnes, des institutions ou même des concepts comme ceux de « cosmos » et « physis ». Compilation de compilations, elle utilise des biographies, bibliographies et autres sources bibliques ou antiques, bien que les références à des personnages ou évènements du Moyen Âge, comme Basile II ou Constantin VIII pouvant être des ajouts ultérieurs [65].

Le Ménologue (en grec ancien : μηνολόγιον, de μήν, « mois » et λόγος, « discours » ou « tableau ») métaphrastique fait référence au premier ménologue rédigé par Syméon Métaphraste. Un « ménologue » dans les Églises d’Orient est un ouvrage contenant la liste mensuelle des fêtes à célébrer. À la demande de l’empereur Basile II, Syméon rassembla des vies de saints et biographies éparses pour les réécrire (les « métaphraser » = « paraphraser », d'où son surnom) leur donnant une forme standardisée et en adaptant la langue au gout du temps. Son Ménologue est réparti en éditions comprenant dix volumes chacune et fut utilisée dans presque tous les monastères dès le XIe siècle. Contrairement au « martyrion » qui décrivait la mort héroïque de saints, le « ménologue » met l’accent sur la sainteté de la vie du personnage dont les miracles et les visions sont la preuve [66] - [67].

Le "gouvernement des philosophes"

À la mort de Basile II (r. 976-1025) et de Constantin VIII (r. 1025-1028), la dynastie macédonienne n'est plus représentée que par les deux filles de ce dernier : Zoé Porphyrogénète, l'aînée et Théodora Porphyrogénète. Après avoir épousé Romain Argyre en 1028, Zoé épousera le jour du décès suspect de ce dernier son amant de l’époque, couronné le lendemain du mariage sous le nom de Michel IV (r. 1034-1041). Épileptique et de santé fragile, ce dernier mourut en laissant le trône à son neveu, Michel V (r. 1041-1042), lequel sera chassé du trône par la vindicte populaire après une année de pouvoir. Zoé et Théodora se retrouveront ainsi brièvement co-impératrices jusqu’à ce que Zoé épouse un ancien amant, le sénateur Constantin qui prit le nom de Constantin IX (r. 1042-1055). Son règne intervient à la fin de cette ère d'expansion géographique et de renaissance économique et culturelle, alors que l’empire se trouve confronté, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur à des défis d’envergure.

On doit l'expression "gouvernement des philosophes" à Paul Lemerle [68]; sans doute quelque peu exagérée, l'expression "gouvernement des intellectuels" conviendrait peut-être mieux; elle n'en décrit pas moins l'atmosphère régnant alors à la cour.

Sans être lui-même un grand intellectuel à l’instar de Constantin VII, Constantin IX porte un intérêt marqué à la culture. En ce milieu du XIe siècle il attirera d’abord à sa cour Constantin Leichoudès dont il fera son mesazon, sorte de chef de cabinet. Ce dernier, qui deviendra plus tard patriarche de Constantinople, y fera venir à son tour un certain nombre d’anciens camarades, intellectuels comme lui, qui formeront une nouvelle génération d’hommes de culture : Nicétas le Grammairien, Jean Xiphillin et Michel Psellos[69].

Une des grandes initiatives de Constantin IX sera la création d’une école publique de Droit, discipline enseignée jusque-là dans des institutions privées. Par une Novelle de 1047, il en confie la direction à Jean Xiphilin qui devient « le gardien et l’enseignant des lois » (nomophylax didaskalos). Le gouvernement impérial prend ainsi charge de l’orientation et la standardisation de cet enseignement dont l’école est installée dans le monastère de Saint-Georges-des-Manganes, extension du déjà très vaste Palais impérial, et ses professeurs deviennent fonctionnaires, titulaires d’une fonction officielle donnant droit à un salaire fixe (roga)[70].

Deux autres personnes devront leur avancement à Constantin Leichoudès : Michel Psellos (secrétaire impérial âgé de vingt-cinq ans en 1043) et Jean Mavropous (génération précédent celle de Psellos à qui il a enseigné). Avant de monter dans la hiérarchie, tous deux produisirent des discours et poèmes à la gloire du régime auquel ils conféreront une aura de science et de culture, devenant ce que l’on appellerait aujourd’hui ses propagandistes officiels. C’est ainsi qu’ils firent revivre les panégyriques et discours oratoires très populaires dans la Rome impériale, mais abandonnés entre le VIIe siècle et le XIe siècle et qui devaient prendre de l’importance sous les Comnènes[71]. L’importance de ces deux domaines, philosophie et rhétorique, feront en sorte que Constantin IX créera deux titres officiels, celui de « Consul des Philosophes » qui sera décerné à Michel Psellos et celui de « Maitre des rhéteurs » attesté pour la première fois dans les années 1050 dont le titulaire aura la charge de prononcer chaque année l’éloge de l’empereur et celle du patriarche [72].

L’histoire, passablement négligée depuis le VIe siècle, reprend sa place comme composante essentielle de la littérature avec Michel[N 4] Psellos, lequel avec Anne Comnène (1083 – vers 1153) et Nicétas Choniatès (vers 1155 – 1217) sous la dynastie suivante, seront les trois grands historiens du Moyen Âge byzantin[73]. Sa culture englobe tous les domaines du savoir : philosophie, rhétorique, géométrie, théologie, médecine, histoire. De même, il écrit sur tout : étymologie, médecine, démonologie, tactique, droit… sans compter une volumineuse correspondance dont cinq cents lettres ont survécu, des oraisons funèbres, etc. Son intérêt pour l’Antiquité le conduira à épouser certaines thèses néoplatoniciennes, essayant de les réconcilier avec les concepts chrétiens, notamment en faisant revivre certaines idées anciennes tentant de donner une explication scientifique du monde qui lui vaudront l’hostilité de certains cercles religieux, à la suite de quoi il dut, en 1054, faire une profession de foi publique [74].

La fin de la « Renaissance macédonienne »

La période appelée « Renaissance macédonienne » en est ainsi une de redécouverte de la culture grecque ancienne. C’est à cette époque que nous devons la quasi-totalité de l’œuvre créée par l’Antiquité grecque et transmise par les Byzantins[75]. En même temps, enthousiasmés par ce qu’ils redécouvraient, les Byzantins se complurent dans cet héritage ne cherchant guère à l’étendre, à l’approfondir ou à le modifier. Les points culminants de cette période « encyclopédique » amorcée sous le règne de Basile Ier, continuée pendant celui de Constantin VII qui se charge lui-même de la partie politique, atteignent leur sommet sous celui de Constantin IX alors que la fondation des écoles publiques de droit et de philosophie donnera un lustre nouveau à l’éducation supérieure, les professeurs de l’époque, comme Xiphillin et Psellos, étant moins connus pour leur enseignement que pour les hautes fonctions qu’ils détenaient dans la fonction publique ou l’Église. Avec le mesazon Constantin Lichoudès, ils formaient une coterie d’intellectuels attirant de nouveaux jeunes talents[76]. La floraison intellectuelle de l’époque est en harmonie avec l’essor économique et les transformations sociales que connait alors l’empire[77].

Toutefois, déjà sous-jacente au règne de Constantin IX apparait avec la fin de la dynastie macédonienne une période de nouveaux dangers tant sur le plan interne alors que sévit une crise monétaire et que hauts fonctionnaires, militaires, patriarche et population de Constantinople lutteront pour le pouvoir, que sur le plan extérieur alors que la défaite de Manzikert marquera le déclin de l’Empire byzantin en Asie, que les Petchenègues menaceront la frontière danubienne et que les Normands achèveront la conquête de l’Italie méridionale avant de menacer la portion occidentale de l’empire[78] - [79]. Il faudra attendre l’arrivée au pouvoir d’Alexis Ier Comnène pour que s’instaure une nouvelle période de stabilité qui s’achèvera elle-même par la chute de Constantinople aux mains des croisés en 1204[80]. Mais, déjà présente dans l’Empire de Nicée, une nouvelle « renaissance » au sens où nous l’entendons aujourd’hui, se prépare, elle aussi basée sur l’héritage de la Grèce antique, mais porteuse d’un humanisme nouveau, celle des Paléologues[77] - [N 5].

Notes et références

Notes

- Léon III, Constantin V durant la première période (723-775), Léon IV, Constantin VI, Irène, Nicéphore Ier, Staurakios et Michel Ier Rhangabé durant le retour des icônes (775-813) et Léon V l’Arménien, Michel II, Théophile, Théodora et Michel III durant la seconde période (813-843) (Voir Ostrogorsky, (1983) chap. III, « L’âge de la crise iconoclaste » pp. 180-239

- Écriture où chaque lettre est tracée séparément avec des pleins et déliés faits avec soin, utilisée du IVe siècle au VIIIe siècle pour écrire le latin, le grec et le gothique.

- Coffre reliquaire passant pour contenir un morceau de la Vraie Croix sur laquelle a été crucifié Jésus de Nazareth lors de l'épisode de la Passion.

- Le prénom qui lui fut donné à la naissance était Constantin; Michel est celui qu’il adoptera en devenant moine pendant la brève éclipse de 1054 à 1057.

- Voir à ce sujet, article « Dynastie des Paléologues, Renaissance intellectuelle».

Références

- Mango ((1986) p. 181

- Kazhdan (1991) «Encyclopedism », vol. 1, p. 696

- Cheynet (2007) p. 348

- Ostrogorsky (1983) pp. 121 à 139

- Cheynet (2007) p. 343

- Lemerle (1972), chap. 4

- Ostrogorsky (1983) pp. 134-135

- Ostrogorsky (1983) pp. 138-139; 145-150

- Ostrogorsky (1983) pp. 156-157

- Treadgold (1997) « Cultural revival » pp. 558-560

- Mango (1986) p. 182

- Treadgold (1997) p. 559

- Cheynet (2007) pp. 344-346

- Cheynet (2007) p. 347

- Cheynet (2007) pp. 348 et 349

- Lemerle (1972) chap. 5

- Kazhdan (1991) « Taktika », vol. III, p. 2007

- Kazhdan (1991), vol. III, p. 2017

- Kazhdan (1991) « Strategika », vol. III, p. 1962

- Kazhdan (1991) « Geoponika », vol. II, p. 834

- Kazhdan (1991) « Book of the Eparch », vol. I, p. 308

- Cheynet (2007) p. 357

- Cheynet (2007) p. 359

- Voir Treadgold (2013) « Constantine and the Historical Excerpts » pp. 153 – 165

- Mango (1993) p. 181

- Treadgold (1997) p. 365

- Mango (1976) pp. 108-109

- Cheynet (2007) p. 377

- Cheynet (2007) p. 381

- Cheynet (2007) p. 370

- Cheynet (2007) pp. 383-386

- Brubaker & Haldon (2015), p. 423

- Treadgold (1997) p. 561

- Mango (1986) pp. 160-165

- Cheynet (2007) pp. 371-372

- Cheynet (2007) p. 389

- Cheynet (2007) p. 388

- Ostrogorsky (1983) pp. 251, 254-258

- Treadgold (1997) pp. 450-453

- Ostrogorsky (1983) pp. 251-253

- Cheynet (2007) pp. 20-22

- Théophane Continué, PG 109, col. 109, 215.

- Cheynet (2007) pp. 350-351

- Jenkins (1966) p. 164

- Lemerle (1972) chap. 6

- Cheynet (2007) pp. 352-353

- Kazhdan (1991) « Photios » vol. 3, p. 1669

- Treadgold (2013) pp. 107-109

- Wilson (1983) pp. 90-93

- Cheynet (2007) p. 353

- Wilson (1983) pp. 93-111

- Cheynet (2007) pp. 353-354

- Wilson (1983) pp. 114-119

- Cheynet (2007) p. 355

- Jenkins (1966) pp. 168-181, 184-186, 193-197

- Jenkins 1966) pp. 220-226

- Treadgold (2013) pp. 124-126

- Lemerle (1972) chap. 8

- Ostrogorsky (1983) pp. 267-268

- Pour une liste des constructions, voir Vita Basilii, p. 321 et sq, cité par Mango (1993) p. 192-199

- Sur cette période de sa vie, voir Ostrogorsky (1983) pp. 296-309

- Voir Treadgold (2013) « Constantine and the Historical Excerpts » pp. 153 – 165

- Treadgold (2013) p. 165

- Cheynet (2007) pp. 359-360

- Kazhdan (1991) « Souda », vol. III, pp. 1930-1931

- Kazhdan (1991), vol III, « Symeon Metaphrastes » p. 1938 et « Vita » p. 2180

- Treadgold (2013) pp. 203-217

- « Cinq études sur le XIe siècle byzantin » (1977) pp. 193-248

- Kaplan 2016, p. 248

- Kaldelis (2017) p. 188

- Kaldelis (2017) p. 187

- Cheynet (2007) pp. 362 et 365

- Treadgold (2013) pp. 225 et 271-308

- Kaldellis (2017) pp. 188-189

- Kaplan (2016) pp. 251-252

- Treadgold (1997) p. 691

- Cheynet (2007) p. 368

- Kaplan (2016) pp. 254-264

- Kaldellis (2017) pp. 208-213

- Kaplan (2016) pp. 269 – 286

Bibliographie

- (en) Brubaker, Leslie & John Haldon. Byzantium in the Iconoclast Era, C.680-850 : A History, Cambridge University Press, 2015, 944 p. (ISBN 978-1-107-62629-4).

- (fr) Cheynet, Jean-Claude. Le Monde byzantin, II, L’Empire byzantin (641-1204). Paris, Presses universitaires de France, 2007. (ISBN 978-2-130-52007-8).

- (de) Deckers, Johannes G. Die frühchristliche und byzantinische Kunst. Beck, München 2007, (ISBN 978-3-406-56293-8).

- (en) Evans, Helen C. & Wixom, William D. The glory of Byzantium: art and culture of the Middle Byzantine era, A.D. 843-1261. New York, The Metropolitan Museum of Art, 1997. (ISBN 978-0-810-96507-2).

- (en) Huyghe, René. Larousse Encyclopedia of Byzantine Medieval Art. London, New York, Hamlyn, 1958. (ISBN 0-600-02378-8).

- (en) Jenkins, Romilly. Byzantium, The Imperial Centuries, 610 – 1071. New York, Barnes & Noble, 1966. (ISBN 1-56619-176-9).

- (en) Kaldellis, Anthony. Streams of gold, rivers of blood : the rise and fall of Byzantium, 955 A.D. to the First Crusade, New York, Oxford University Press, 2017, 399 p. (ISBN 978-0-19-025322-6).

- (fr) Kaplan, Michel. Pourquoi Byzance ? Un empire de onze siècles. Paris, Paris, Gallimard, 2016. (ISBN 978-2-070-34100-9).

- (en) Kazhdan, Alexander, ed. The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford and New York, Oxford University Press, 1991. (ISBN 0-19-504652-8).

- (fr) Lemerle, Paul. Cinq études sur le XIe siècle byzantin, Paris, Éditions du CNRS, 1977, (ISBN 978-2-222-02053-0).

- (fr) Lemerle, Paul. Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au Xe siècle. Paris, Presses Universitaires de France, 1972.

- (en) Lemerle, Paul. Byzantine Humanism: The First Phase: Notes and Remarks on Education and Culture in Byzantium from Its Origins to the 10th Century. Brill Academic Pub. (ISBN 978-0959362633) (Plus facile à trouver que l’original français).

- (fr) Limousin, Eric. « Constantin IX Monomaque, empereur ou homme de réseau ? », 140e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 2015, p. 26-37.

- (en) Mango, Cyril. Byzantine Architecture. Milan, Electra Editrice, 1978. (ISBN 0-8478-0615-4).

- (en) Mango, Cyril. The Art of the Byzantine Empire 312 -1453, Sources and Documents. Toronto, University of Toronto Press, [1986], 1993. (ISBN 0-8020-6627-5).

- (fr) Ostrogorsky, Georges. Histoire de l’État byzantin. Paris, Payot, 1983 [1956]. (ISBN 2-228-07061-0).

- (de) Rosenqvist, Jan Olof . Die byzantinische Literatur. Vom 6. Jahrhundert bis zum Fall Konstantinopels 1453. de Gruyter, Berlin u. a. 2007, (ISBN 978-3-11-018878-3).

- (en) Treadgold, Warren. A History of the Byzantine State and Society. Stanford (California). Stanford University Press, 1997. (ISBN 978-0-804-72630-6).

- (en) Treadgold, Warren . "The Macedonian Renaissance". In Warren Treadgold (ed.). Renaissances before the Renaissance. Cultural Revivals of Late Antiquity and the Middle Ages. Stanford CA, Stanford University Press, 1984. (ISBN 0-8047-1198-4).

- (en) Treadgold, Warren. The Middle Byzantine Historians. New York and Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2013. (ISBN 978-1-137-28085-5).

- (en) Weitzmann, Kurt. The Joshua Roll: A Work of the Macedonian Renaissance. Studies in Manuscript Illumination III. Princeton, Princeton Univ. Press, 1948. ASIN : B000HIPG36.

- (en) Wilson, N.G. Scholars of Byzantium. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1983. (ISBN 0-8018-3052-4).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) Eclairient. “The Macedonian Renaissance: A Brief Perspective”. You Tube. [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=7hWMD-F9rtw.

- (en) Quidam Graecus. « Byzantine Macedonian Renaissance art 9th - 11th cent”. You Tube. [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=QchlJve3hbI.