Rafle des notables

La rafle dite « des notables » est l'arrestation à Paris, le , de 743 Juifs français par 260 hommes de la Feldgendarmerie et 200 membres de la Sipo-SD assistés de policiers français[1]. Les personnes arrêtées sont d'abord détenues à l’École militaire, puis transférées au camp de Royallieu, situé sur le territoire de la commune de Compiègne dans l’Oise. Elles font partie, le , du premier contingent de Juifs déportés, et la plupart d'entre eux sont assassinés au camp d'Auschwitz.

| Rafle des notables | |

| Type | Shoah en France |

|---|---|

| Pays | |

| Localisation | Paris, École militaire |

| Organisateur | |

| Date | |

| Participant(s) | Feldgendarmerie, Sipo-SD assistés de policiers français |

| Répression | |

| Arrestations | 743 Juifs français |

Contexte

L'ordre d'arrestation, donné le , est en lien avec une série d'attentats anti-allemands en octobre et novembre de la même année[2]. Ces attentats, qui conduisent également à l'arrestation des « fusillés de Châteaubriant », permettent à l'armée d'occupation de prétendre que les responsables des attentats sont des Juifs et des agents anglo-saxons[3] et ainsi de mener des actions de répression ciblées visant notamment les Juifs et les communistes[4]. La rafle est mentionnée allusivement par une photo et un commentaire dans L'Émancipation nationale, l'organe hebdomadaire du Parti populaire français de Jacques Doriot[5].

Arrestations

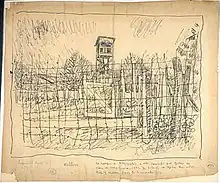

Les rafles commencent le au matin. 743 notables juifs français, parmi lesquels des chefs d’entreprises, des commerçants, des ingénieurs, des médecins, des avocats, des intellectuels sont arrêtés à leur domicile, leur nom a été trouvé dans le « fichier juif » qui recensait les Juifs français[6]. Parmi eux, figurent le géographe Jacques Ancel, René Blum, frère de Léon Blum, le romancier Jean-Jacques Bernard[7], l'entrepreneur Natan Darty, l'écrivain Maurice Goudeket, le dentiste Benjamin Schatzman, le futur historien de la Shoah Georges Wellers. Après leur arrestation à l'aube, ils sont rassemblés dans le manège du commandant Louis Bossut, à l’École militaire[8], puis transférés au camp de Compiègne-Royallieu, dans l'Oise. Dans ce camp ne sont internés que des prisonniers juifs : outre les Juifs français, sont transférés 300 juifs étrangers en provenance du camp de Drancy où ils étaient déjà internés[9], pour atteindre le nombre de 1 000 détenus, demandé par les Nazis[10] dans la perspective d'une déportation[11]. Cette opération, qui est antérieure à la conférence de Wannsee, à Berlin, de , et à la mise en œuvre de la « solution finale de la question juive », correspond toutefois au « projet » exposé par Hitler dès 1940 de « vider l'Europe de tous ses Juifs »[12]. Elle est supervisée par Theodor Dannecker, conseiller aux affaires juives en France de 1940 à 1942[9].

Déportations

Le , un convoi de 565 détenus juifs du camp de Drancy est constitué à la gare du Bourget à destination de Compiègne. 547 détenus de Compiègne sont ajoutés à ce convoi, dirigé par le SS Theodor Dannecker. Le convoi de 1 112 personnes est acheminé dans des wagons de troisième classe à Auschwitz. La majorité des Juifs arrêtés le , dont René Blum et Natan Darty, sont de ce premier convoi. Benjamin Schatzman quant à lui est déporté le par le convoi no 36, Georges Wellers par le convoi no 76, du .

Postérité

- Une plaque commémorative est posée par l'association des Fils et filles de déportés juifs de France en 1999 à l'École militaire[13].

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Jacques Bernard, Le Camp de la mort lente, Compiègne 1941-1942, Édition Albin Michel, Paris, 1944, 249 p. ; rééd. Éditions Le Manuscrit, 2006, 334 p. (ISBN 2748169301 et 978-2-7481-6930-0) [lire en ligne]

- Maurice Rajsfus : Drancy, un camp de concentration très ordinaire, Manya, 1991

- Benjamin Schatzman, Journal d'un interné : Compiègne, Drancy, Pithiviers, 12 décembre 1941-23 septembre 1942, Paris, Fayard, , 748 p. (ISBN 2-213-62939-0).

- Jérôme Segal, « Le journal de Pierre Lévy (1886-1954) au camp de Royallieu (Compiègne) », Revue d'histoire de la Shoah, mars 2021.

- Anne Sinclair, La Rafle des notables, Grasset, , 128 p. (ISBN 978-2-246-82413-8 et 2-246-82413-3).

Documentaires

- Pierre-Oscar Lévy, Jacky Assoun et Suzette Bloch, Premier convoi, 1992, 102 minutes.

- Gabriel Le Bomin, La Rafle des notables, 2022, 60 minutes[14], diffusé le sur France 2 — d’après le livre d’Anne Sinclair (Grasset, 2020), retrace le sort des 743 Juifs arrêtés en décembre 1941, illustré par de nombreux témoignages, la présentation de documents d’archive et l'éclairage d'historiens, comme Laurent Joly, Annette Wieviorka, Denis Peschanski.

Articles connexes

Liens externes

Références

- Serge Klarsfeld, Vichy-Auschwitz, Tome 1, Fayard, 1983, p.32

- Sinclair 2020, p. 35.

- Otto Abetz, note du au ministère allemand des Affaires étrangères, citée par Sinclair, 2020, p. 35.

- Sinclair 2010, p. 36.

- « L’épuration de Paris », L’émancipation nationale, (lire en ligne)

- Sinclair 2010, p. 38.

- Jean-Jacques Bernard, Le Camp de la mort lente, Compiègne 1941-1942, [1944], rééd. Éditions Le Manuscrit, 2006.

- Sinclair 2020, p. 30.

- Sinclair 2020, p. 33.

- Sinclair 2020, p. 14.

- Sinclair 2020, p. 15.

- Laurent Joly, L'État contre les Juifs, Grassert, 2018, cité par Sinclair, 2020, p. 15.

- Sinclair 2020, p. 31.

- [présentation] « La rafle des notables - Gabriel Le Bomin », sur Fondation pour la mémoire de la Shoah (consulté le ).