Quasar

Un quasar (source de rayonnement quasi-stellaire, quasi-stellar radiosource en anglais, ou plus récemment « source de rayonnement astronomique quasi-stellaire », quasi-stellar astronomical radiosource) est un trou noir supermassif au centre d'une région extrêmement lumineuse (noyau actif de galaxie). Les quasars sont les entités les plus lumineuses de l'Univers. Bien qu'il y ait d'abord eu une certaine controverse sur la nature de ces objets, jusqu'au début des années 1980, il existe maintenant un consensus scientifique selon lequel un quasar est typiquement la région compacte entourant un trou noir supermassif au centre d'une galaxie massive. Leur taille est de 10 à 10 000 fois le rayon de Schwarzschild du trou noir et leur émission d'énergie provient de la zone du disque d'accrétion qui l'entoure.

À travers les télescopes optiques, la plupart des quasars ressemblent à de petits points lumineux, bien que certains soient vus comme étant les centres de galaxies actives (et abrégés AGN, pour Active Galaxy Nucleus). La majorité des quasars sont beaucoup trop éloignés pour être vus avec de petits télescopes, mais 3C 273, d'une magnitude apparente (ou relative) de 12,9 et situé à 2,44 milliards d'années-lumière de la Terre, est une exception.

Certains quasars présentent de rapides changements de luminosité, ce qui implique une relation avec leur taille (un objet ne peut pas changer de luminosité plus vite que le temps qu’il faut à la lumière pour voyager d’un bout à l'autre[1]). Le quasar ULAS J1120+0641, observé en 2011[2], est longtemps resté le plus lointain jamais détecté, à z = 7,09 (donc à environ 12,9 milliards d'années-lumière de la Terre). Fin 2017 est annoncée l'observation du quasar ULAS J1342+0928, à z = 7,54 ; ce quasar a une luminosité bolométrique de 4 × 1014 L⊙ et est interprété comme un trou noir de 8 × 108 M⊙[3].

On pense que les quasars gagnent en puissance par l’accrétion de matière autour des trous noirs supermassifs qui se trouvent dans le noyau de ces galaxies, faisant des « versions lumineuses » de ces objets connus comme des galaxies actives. Aucun autre mécanisme ne paraît capable d’expliquer les immenses énergies libérées, et leur rapide variabilité.

Un phénomène encore inexpliqué à ce jour autour des quasars est que certaines galaxies « relativement tranquilles » semblent passer tout à coup au stade de quasars, en quelques mois à peine[4] - [5].

Étymologie

Le substantif masculin[6] - [7] - [8] quasar est un emprunt[6] - [7] à l'anglais[6] - [7] américain[8] - [9] quasar, un substantif[10] de même sens[6] - [10], attesté en [7] - [11] - [12]. Sa plus ancienne occurrence connue[13] - [14] se trouve dans un article de l'astrophysicien sino-américain Hong‐Yee Chiu relatif à l'effondrement gravitationnel et paru dans la revue Physics Today en [15]. C'est un mot-valise[16], contraction[17] de l'adjectif[18] quasi-stellar (« quasi-stellaire »), abréviation de quasi-stellar radio source (« source d'émission radio quasi-stellaire ») par adjonction de quas- — de quasi — à -ar — de stellar.

En français, le mot quasar est employé dès [7] - [19], avec sa première occurrence publique connue dans « Les monstres du Cosmos », un article de Pierre-Charles Pathé paru dans Le Nouvel Observateur le [7] - [19] - [20].

Structure

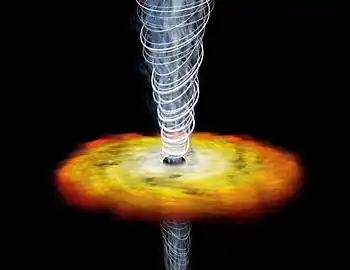

Un quasar est composé de trois grandes parties principales :

- le trou noir supermassif, comportant la quasi-totalité de la masse du quasar (de quelques millions à quelques dizaines de milliards de fois la masse du Soleil[21]). Il est également le centre de masse du quasar ;

- le disque d'accrétion, qui est le disque formé par la matière qui est entrainée dans une chute vers la surface le trou noir. La force de friction engendrée par le frottement des gaz et de la matière dans ce disque y engendre une très forte élévation de température[22] ;

- des jets de gaz sont toutefois expulsés du disque d'accrétion, soumis aux lignes de champ magnétique de l'environnement du trou noir, atteignant des vitesses approchant celle de la lumière.

Propriétés

Le plus grand catalogue recense, en 2006, 113 666 quasars[23]. Tous les spectres observés montrent des décalages vers le rouge allant de 0,06 à 6,4, indiquant selon la loi de Karlsson que ces quasars se situent à de très grandes distances de nous, le plus proche de nous étant à environ 240 Mpc (∼783 millions d'a.l.) et le plus éloigné étant à environ 4 Gpc (∼13 milliards d'a.l.), aux limites de l’univers observable[24] (leur décalage vers le rouge élevé implique que ces objets s'éloignent de nous).

Quoique faibles quand ils sont observés optiquement les quasars sont les objets les plus brillants connus dans l’Univers. Le quasar qui apparaît le plus brillant dans notre ciel est l'hyper-lumineux 3C 273, dans la constellation de la Vierge. Il a une magnitude apparente d’environ 12,9 (assez brillant pour être vu avec un petit télescope) mais sa magnitude absolue est de −26,7. Cela veut dire qu’à une distance de 10 pc (~ 33 années-lumière), cet objet luirait dans le ciel aussi fortement que le Soleil. La luminosité de ce quasar est donc 2 × 1012 fois plus forte que celle du Soleil, ou environ 100 fois plus forte que la lumière totale d’une galaxie géante, telle que notre Voie lactée.

Le quasar super-lumineux APM 08279+5255 avait, lorsqu’on l'a découvert en 1998, une magnitude absolue de −32,2, quoique les images à haute résolution des télescopes Hubble et Keck révèlent que ce système est gravitationnellement grossi. Une étude du grossissement gravitationnel dans ce système suggère qu'il a été amplifié par un facteur d’environ 10. Cela est encore beaucoup plus lumineux que les quasars tout proches tels que 3C 273. On pensait que HS 1946+7658 avait une magnitude absolue de −30,3, mais lui aussi était mis en valeur par l’effet de grossissement gravitationnel.

On a découvert que les quasars varient en luminosité sur différentes échelles de temps. Certains varient en brillance tous les x mois, semaines, jours ou heures. Cette découverte a permis aux scientifiques de théoriser le fait que les quasars génèrent et émettent leur énergie dans une petite région, puisque chaque partie de quasar doit être en contact avec d’autres parties sur une échelle de temps pour coordonner les variations de luminosité. Ainsi, un quasar dont la luminosité varie sur une échelle de temps de quelques semaines ne peut être plus grand que quelques semaines-lumière.

Les quasars montrent beaucoup de propriétés comparables à celles des galaxies actives : le rayonnement est non-thermique et quelques-uns ont des jets et des lobes comme ceux des radiogalaxies. Les quasars peuvent être observés sur de nombreuses régions du spectre électromagnétique : les ondes radio, les infrarouges, la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X et même les rayons gamma.

La plupart des quasars sont les plus brillants dans le domaine du proche ultraviolet (~ 121,6 nanomètres, ce qui correspond à la raie d'émission Lyman-α de l'hydrogène) dans leur référentiel propre, mais à cause des décalages vers le rouge considérables de ces sources, le pic de luminosité a été observé aussi loin que 900 nanomètres, soit dans le très proche infrarouge.

Les quasars peuvent montrer des raies d’émission très fortes provenant du fer ionisé, tel que IRAS 18508-7815.

Génération d'émission

Comme les quasars montrent des propriétés communes à toutes les galaxies actives, beaucoup de scientifiques ont comparé les émissions des quasars à celles de petites galaxies actives. La meilleure explication pour les quasars est qu’ils deviennent puissants grâce aux trous noirs supermassifs. Pour créer une luminosité de 1040 W (la brillance typique d'un quasar), un trou noir supermassif devrait convertir chaque année en énergie la matière équivalant à celle de 10 étoiles, et les quasars les plus brillants sont réputés dévorer 1 000 masses solaires de matière par an. On pense que les quasars peuvent s’allumer ou s’éteindre selon l'état de leur environnement, là où ils puisent de la matière. La conséquence serait donc qu’un quasar ne pourrait, par exemple, continuer de se nourrir à son rythme pendant 10 milliards d'années, ce qui expliquerait pourquoi il n’y a aucun quasar près de la Voie Lactée. Lorsqu’un quasar a terminé d’avaler du gaz et de la poussière, des étoiles et des planètes, il deviendrait une galaxie plus calme, ordinaire.

Les quasars fournissent également des indices quant à la fin de la réionisation du Big Bang. Les plus vieux quasars (z > 4) montrent une onde Gunn-Peterson et des régions d’absorption devant eux, indiquant que le milieu intergalactique était fait de gaz neutre, à ce moment-là. Des quasars plus récents montrent qu’ils n’ont aucune région d’absorption, mais plutôt des spectres contenant une zone avec un pic connu sous le nom de forêt Lyman-α. Cela indique que l’espace intergalactique a subi une réionisation dans le plasma, et que le gaz neutre existe seulement sous la forme de petits nuages.

Une autre caractéristique intéressante des quasars est qu’ils montrent des traces d’éléments plus lourds que l’hélium. Cela indique que ces galaxies ont subi une importante phase de formation d’étoiles, créant une population III d'étoile, dans la période entre l’époque du Big Bang et l’observation des premiers quasars. La lumière de ces étoiles a pu être observée grâce au télescope spatial Spitzer de la NASA (fin 2005, cette interprétation demande encore à être confirmée).

Historique

Les premiers quasars furent découverts avec des radiotélescopes vers la fin des années 1950. Beaucoup furent enregistrés comme des sources radio sans objet visible associé. En utilisant de petits télescopes et le télescope Lovell comme interféromètre, on a remarqué qu’ils avaient une très petite taille angulaire. Des centaines de ces objets ont été répertoriés dès 1960 et répertoriés dans le Third Cambridge Catalogue. En 1960, la source radio 3C 48 fut finalement reliée à un objet optique. Les astronomes détectèrent ce qui paraissait être une pâle étoile bleue à l’endroit des sources radios, et purent mesurer son spectre. Contenant énormément de raies d’émission inconnues — le spectre irrégulier défiait toute interprétation — la revendication de John Bolton parlant d’un grand décalage vers le rouge ne fut pas alors acceptée.

En 1962, une percée fut accomplie. Une autre source radio, 3C 273, allait subir cinq occultations par la Lune. Les mesures effectuées par Cyril Hazard et John Bolton, durant une occultation, en utilisant le radiotélescope de Parkes, permirent à Maarten Schmidt d’identifier l’objet du point de vue optique. Il obtint un spectre optique en utilisant le télescope Hale (5,08 m) du mont Palomar. Ce spectre révéla les mêmes raies d’émission étranges. Schmidt réalisa alors que c’étaient les raies de l’hydrogène redshiftées (décalées vers le rouge) de 15,8 % ! Cette découverte majeure démontra que 3C 273 s’éloignait de nous à la vitesse de 47 000 km/s. La découverte révolutionna l’observation des quasars, et permit à d’autres astronomes de trouver les redshifts émanant de raies d'émission pour des signaux provenant d’autres sources radio. Comme Bolton l’avait prédit plus tôt, 3C 48 s’avéra avoir un décalage vers le rouge équivalent à une vitesse d'éloignement égale à 37 % de la vitesse de la lumière.

Le mot « quasar » fut inventé par l’astrophysicien Hong-Yee Chiu dans la revue Physics Today, pour désigner ces intrigants objets, qui devenaient populaires peu après leur découverte, mais qu'on désignait alors par leur appellation complète (quasi-stellar radio source) :

« Pour l'instant, le mot plutôt maladroit et indéterminable de « quasi-stellar radio source » est utilisé pour décrire ces objets. Comme la nature de ces objets nous est complètement inconnue, il est difficile de leur donner une nomenclature courte et appropriée, même si leurs propriétés essentielles viennent de leur nom. Par esprit pratique, la forme abrégée « quasar » sera utilisée tout au long de cet article. »

— Hong-Yee Chiu, Physics Today, Mai 1964

Plus tard, on découvrit que certains quasars (en fait, seulement ~10 %) n’avaient pas de fortes émissions radio. De là, le nom de « QSO » (quasi-stellar object[25]) utilisé (en plus du mot « quasar ») en référence à ces objets[26] - [27], comprenant la classe des radio-bruyant et des radio-silencieux.

Le grand sujet de débat dans les années 1960 était de savoir si les quasars étaient des objets proches ou plutôt des objets lointains, comme le laissait penser leur redshift. On suggéra, par exemple, que le redshift des quasars n’était pas dû à l’effet Doppler, mais plutôt à la lumière s’échappant d’un puits gravitationnel profond. Cependant, on calcula qu'une étoile avec une masse suffisante pour former un tel puits serait instable. Les quasars montrent également des raies spectrales inhabituelles, auparavant visibles sur une nébuleuse chaude de basse densité, qui serait trop diffuse pour générer l’énergie observée, et pour accéder au profond puits gravitationnel. Il y eut également de sérieux soucis en ce qui concerne l’existence possible de quasars cosmologiques lointains. Un des principaux arguments en leur défaveur était qu’ils impliquaient des énergies qui excédaient les processus de conversion connus, y compris la fusion nucléaire. Ces objections se sont effacées avec la proposition d’un mécanisme de disque d’accrétion, faite dans les années 1970. Et aujourd’hui, la distance cosmologique des quasars est acceptée par la majorité des chercheurs.

En 1979, l’effet de lentille gravitationnelle prédit par la théorie de la relativité générale d’Einstein fut confirmée lors de l’observation des premières images du double quasar 0957+561.

Dans les années 1980, des modèles unifiés furent développés dans lesquels les quasars étaient vus simplement comme une classe de galaxies actives, et un consensus général a émergé : dans beaucoup de cas, c’est seulement l’angle de vue qui les distingue des autres classes, tels que les blazars et les radiogalaxies. L’immense luminosité des quasars serait le résultat d’une friction causée par le gaz et la poussière tombant dans le disque d’accrétion des trous noirs supermassifs, qui peut transformer en énergie de l’ordre de 10 % de la masse d’un objet (à comparer à 0,7 % pour l'énergie produite lors du processus p-p de fusion nucléaire, qui domine la production d'énergie dans les étoiles, comme dans le Soleil)[28].

Ce mécanisme explique aussi pourquoi les quasars étaient plus communs lorsque l’Univers était plus jeune, comme le fait que cette production d’énergie se termine lorsque le trou noir supermassif a consumé tous les gaz et toutes les poussières se trouvant à sa portée. Cela impliquerait la possibilité que la plupart des grandes galaxies, dont notre Voie Lactée, sont passées par un stade actif (apparaissant comme étant des quasars, ou une autre classe de galaxie actives, cela dépendant de la masse du trou noir et de son disque d’accrétion) et soient maintenant paisibles parce qu'elles n’ont plus de quoi nourrir leur trou noir central pour engendrer beaucoup de radiations.

Notes et références

- Voir l'article sur le quasar J1819+3845 pour une autre explication

- (en) D. J. Mortlock et al., « A luminous quasar at a redshift of z = 7.085 », Nature, vol. 474, , p. 616-619 (DOI 10.1038/nature10159).

- (en) Eduardo Bañados, Bram P. Venemans, Chiara Mazzucchelli, Emanuele P. Farina, Fabian Walter et al., « An 800-million-solar-mass black hole in a significantly neutral Universe at a redshift of 7.5 », Nature, (DOI 10.1038/nature25180).

- « En quelques mois seulement, six galaxies se sont transformées en quasars ! Et les scientifiques ne savent pas comment cela est possible », sur Trust My Science, (consulté le ).

- Sara Frederick, Suvi Gezari, Matthew J. Graham et S. Bradley Cenko, « A New Class of Changing-look LINERs », The Astrophysical Journal, vol. 883, no 1, , p. 31 (ISSN 1538-4357, DOI 10.3847/1538-4357/ab3a38, lire en ligne, consulté le )

- Entrée « quasar » du Dictionnaire de l'Académie française, t. 3 : Maq – Quo, Paris, A. Fayard et Imprimerie nationale, , 9e éd., II-571-III, in-4o (23 × 31 cm) (ISBN 978-2-213-66640-2, EAN 9782213666402, OCLC 779711159, BNF 42568676, SUDOC 157353303, présentation en ligne, lire en ligne), p. 558, col. 3 [consulté le ].

- Informations lexicographiques et étymologiques de « quasar » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales (consulté le ).

- Entrée « quasar » des Dictionnaires de français [en ligne], sur le site des éditions Larousse [consulté le ].

- (en) Tom McArthur (éd.) et Roshan McArthur, Concise Oxford companion to the English language, Oxford et New York, Oxford University Press, coll. « Oxford paperbacks », (réimpr. ), 2e éd. (1re éd. ), XVII-692 p., 20 cm (ISBN 0-19-280061-2, EAN 9780192800619, OCLC 495521344, SUDOC 071013547, présentation en ligne, lire en ligne), s.v. American English, p. 27 (aperçu) [consulté le ].

- (en) Entrée « quasar » du Dictionnaire bilingue anglais – français [en ligne], sur le site des éditions Larousse [consulté le ].

- (en) D. Gary Miller, English lexicogenesis, Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., XXII-312 p., 16 × 24 cm (ISBN 978-0-19-968988-0, EAN 9780199689880, OCLC 876369837, SUDOC 177521805, présentation en ligne, lire en ligne), chap. 12 (« Blending »), p. 205 (lire en ligne) [consulté le ].

- (en) Bradley Peterson, « Quasar » dans l’Encyclopædia Britannica (consulté le ).

- (en) Douglas Smith, « Fifty years of quasars : a milestone for astronomy », sur California Institute of Technology, [consulté le ].

- (en) Amanda Nelson, « From the Physics Today archive – March 2015 », sur American Institute of Physics, [consulté le ].

- (en) Hong‐Yee Chiu, « Gravitational collapse », Physics Today, vol. 17, no 5, , p. 21 (DOI 10.1063/1.3051610, Bibcode 1964PhT....17e..21C, résumé).

- Claude Hagège, Le français et les siècles, Paris, O. Jacob, , 1re éd., 1 vol., 270, 15,5 × 24 cm (ISBN 2-7381-0015-5, EAN 9782738100153, OCLC 462092565, BNF 34977065, SUDOC 00135373X, présentation en ligne, lire en ligne), chap. 3 (« Les causes du « mal » »), § [3] (« Le franricain des scienses ») (lire en ligne) [consulté le ].

- (en) Entrée « quasar » (notice d'autorité no 20110803100358725) de l’Oxford Index de l'Oxford University Press [consulté le ].

- (en) Elisa Mattiello, Extra-grammatical morphology in English : abbreviations, blends, reduplicatives, and related phenomena, Berlin et Boston, W. de Gruyter – Mouton, coll. « Topics in English linguistics » (no 82), , 1re éd., IX-340 p., 24 cm (ISBN 3-11-029386-2 et 978-3-11-029386-9, EAN 9783110293869, OCLC 867633925, BNF 43659157, SUDOC 169806901, présentation en ligne, lire en ligne), chap. 3 (« Abbreviations »), sect. 3.1, § 3.1.2 (« Delimitation : clipping vs. other processes »), p. 72 (lire en ligne) [consulté le ].

- Entrée « quasar » de la Base historique du vocabulaire français, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales [consulté le ].

- Pierre-Charles Pathé, « Les monstres du Cosmos », Le Nouvel Observateur, no 8, , part. 2 (« Notre époque »), p. 16-17 (lire en ligne, consulté le ) [consulté le ].

- « http://scienceforseniorcitizens.com/quasars/ »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- (en) « Hunting for Exotic Galaxies The Story of Quasars… », sur mssl.ucl.ac.uk.

- (en) The construction of the Large Quasar Astrometric Catalogue, J. Souchay, A. H. Andrei, C. Barache, S. Bouquillon, A.-M. Gontier, S. B. Lambert, C. Le Poncin-Lafitte, F.Taris, E. F. Arias, D. Suchet et M. Baudin, 2006, Astrometry & Astrophysics.

- « Astronomie : découverte d’un quasar, objet le plus brillant de l'Univers jeune », National Geographic France, .

- Le nom a été modifié pour que les premières lettres de ses éléments correspondent à l'acronyme.

- .

- .

- (en) « The Expanding Universe », sur teastastronomy.com.