Quai d'Orsay

Le quai d’Orsay est un quai situé sur la rive gauche de la Seine dans le 7e arrondissement de Paris, où se trouvent notamment le ministère des Affaires étrangères, surnommé « le Quai d'Orsay » par métonymie[alpha 1], et le palais Bourbon.

7e arrt Quai d'Orsay

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 7e | ||

| Quartier | Invalides Gros-Caillou |

||

| Début | Pont de la Concorde et rue Aristide-Briand | ||

| Fin | Pont de l'Alma et place de la Résistance | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 1 270 m | ||

| Largeur | 29 m | ||

| Historique | |||

| Création | 1705 | ||

| Dénomination | Décret du 11 mars 1808 1815 |

||

| Ancien nom | Quai Bonaparte quai de la Grenouillère |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 6874 | ||

| DGI | 6952 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 7e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Ce quai débute au pont de la Concorde et rue Aristide-Briand et se termine au pont de l'Alma et place de la Résistance. Il donne accès à la promenade Gisèle-Halimi, située sur les berges de la Seine, et à l'esplanade Habib-Bourguiba, située sur les quais hauts entre les ponts de l'Alma et des Invalides.

Il désigne communément, par métonymie, le ministère des Affaires étrangères, qui y a son siège au no 37, dans un hôtel construit expressément pour abriter l’institution au milieu du XIXe siècle. Dans ce cas, on écrit « le Quai d’Orsay » ou « Quai d’Orsay »[alpha 1] et l’on peut aussi dire plus simplement « le Quai ».

Le palais Bourbon, siège de l’Assemblée nationale, ainsi que l’hôtel de Lassay, résidence officielle du président de cette dernière, se trouvent également sur ce quai à proximité immédiate du ministère.

Hôtel du ministre des Affaires étrangères, au no 37.

Hôtel du ministre des Affaires étrangères, au no 37. Plaque de rue de la Ville de Paris.

Plaque de rue de la Ville de Paris. Le quai avec la voie sur berge rive gauche et le pont Alexandre-III en arrière-plan.

Le quai avec la voie sur berge rive gauche et le pont Alexandre-III en arrière-plan.

Origine du nom

Le quai d'Orsay doit son nom à Charles Boucher, seigneur d’Orsay, conseiller au Parlement de Paris, qui était prévôt des marchands de Paris lorsque les travaux du quai furent engagés en 1707.

Historique

Le quai fut ouvert à partir de 1808 en prolongement du quai construit en 1708, à partir du pont Royal, et qui portait le nom de « quai d'Orsay ».

Johan Barthold Jongkind, Vue du quai d'Orsay (1854), New York, Metropolitan Museum of Art. Vue de la section rebaptisée quai Anatole-France en 1947 en direction du jardin et du palais des Tuileries.

Johan Barthold Jongkind, Vue du quai d'Orsay (1854), New York, Metropolitan Museum of Art. Vue de la section rebaptisée quai Anatole-France en 1947 en direction du jardin et du palais des Tuileries. Eugène Galien-Laloue, Quai d'Orsay, Paris (années 1920), localisation inconnue.

Eugène Galien-Laloue, Quai d'Orsay, Paris (années 1920), localisation inconnue.

Le 15 juillet 1918, durant la première Guerre mondiale, un obus lancé par la Grosse Bertha explose quai d'Orsay (partie devenue quai Branly) à l'angle de la rue de la Fédération[1].

Par arrêté du , une partie du quai d’Orsay prend le nom de « quai Branly ».

En 1947, une autre partie du quai d’Orsay (du no 1 au no 31 inclus) a pris le nom de « quai Anatole-France ». De ce fait, la première adresse du quai d'Orsay se trouve être au no 33, qui est l'Assemblée nationale.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- No 11 : dernière adresse de Henri Lang, ingénieur polytechnicien français, directeur à la SNCF et enseignant à l'École des Ponts, avant d'être destitué. Il y est arrêté le et déporté par le convoi no 1, en date du , vers Auschwitz, où il meurt deux mois après.

- No 27 : domicile de l'écrivaine Georgie Raoul-Duval (1866-1913), où elle mourut[2].

- No 37 : ministère des Affaires étrangères.

- Près de l'hôtel du ministre des Affaires étrangères se trouve le Monument à Aristide Briand (1937), œuvre des sculpteurs Paul Landowski et Henri Bouchard[3].

- No 41 : siège de l'Association des maires de France. Hôpital du gouvernement italien, pendant la Première Guerre mondiale.

- No 42 : domicile de Nicolas Albert (1728-1801)[4], propriétaire des bains médicaux du quai d'Orsay, inventeur des douches ascendantes, et le premier à les conseiller dans le traitement curatif des ulcères de la matrice et pour préserver des fistules de l'anus[5].

- Les nos 53 à 65, ainsi que le quadrilatère compris entre les rues Surcouf, de l'Université, Jean-Nicot et le quai, se trouvent dans l'ancienne île des Cygnes.

- Dans ce même quadrilatère se trouvait la manufacture des tabacs du Gros-Caillou, construite en 1827 et détruite en 1909.

- No 53 : immeuble de style Art déco, construit de 1933 à 1937 par l'architecte Raymond Boudier pour le compte de la Régie des tabacs (SEITA ; cf. la manufacture des tabacs du Gros-Caillou et le musée-galerie de la Seita) ; ferronneries de style Art déco, frises ornant les murs extérieurs représentant le travail du tabac ; quatre grosses colonnes en façade devant la porte principale qui est en verre et fer forgé.

- No 55 : immeuble construit en 1913 par l'architecte Louis-Hippolyte Boileau et le sculpteur Léon Binet. Porte d'entrée en vitre et fer forgé avec des oiseaux forgés. Au fronton, nid dans un arbre en fleurs, avec le mâle et la femelle entourant la couvée. Au quatrième étage de chaque côté des fenêtres, paons en bas-relief, avec frise de fleurs. Au cinquième étage de chaque côté des fenêtres d'une grande baie vitrée, oiseaux avec fleurs et rosaces. Retour de l'immeuble sur l'avenue Sully-Prudhomme, façade avec paons et au premier étage un couple de faisans et leur nichée.

- No 59 : ambassade d'Afrique du Sud en France.

- Nos 65-67 : à cet emplacement se trouvait la pompe à feu du Gros-Caillou[6], démolie en 1909.

- No 65 : l'église américaine de Paris fut la première église américaine située hors des États-Unis ; la construction du bâtiment actuel, qui a remplacé celui de la rue de Berri datant de 1857, a été achevée en 1931.

- No 67 (angle rue Jean-Nicot) : immeuble construit en 1933-1935 par l’architecte André Leconte[7] - [8].

No 41 : siège de l'Association des maires de France.

No 41 : siège de l'Association des maires de France. No 53 : ancien siège de la SEITA.

No 53 : ancien siège de la SEITA. No 65 : église américaine de Paris.

No 65 : église américaine de Paris. Le portail de l'église.

Le portail de l'église.

No 67.

No 67. No 73 (angle rue Malar).

No 73 (angle rue Malar). Nos 91-93.

Nos 91-93.

- No 69 : siège de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) jusqu'en 2017[9].

- No 71 : le peintre orientaliste Léon Belly y est mort le 24 mars 1877. Le dramaturge Édouard Bourdet y est mort en 1945[10].

- No 73 : en 2012, dans cet immeuble, un duplex de 765 m2 est proposé à la vente pour la somme de 42 millions d’euros[11].

- No 75 : siège de l'entreprise Air liquide.

- No 79 : l'écrivain Francis Carco y a habité[12].

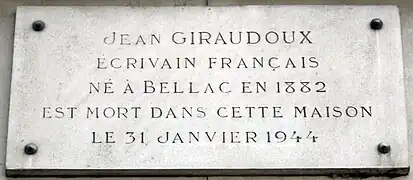

- No 89 : immeuble réalisé par l'architecte Michel Roux-Spitz en 1929, signé en façade ; l'écrivain Jean Giraudoux y est mort en 1944, comme le signale une plaque[10].

- Nos 91-93 : immeuble Art déco de 1930 construit par l’architecte Léon Azéma, signé en façade.

- No 93 : musée des Égouts de Paris.

- No 105 : l'homme politique Justin Germain Casimir de Selves (1848-1934) y est mort[13].

Plaque au no 33, devant le palais Bourbon, en hommage à Henri Jean Pilot, mort pour la Libération de Paris (1944).

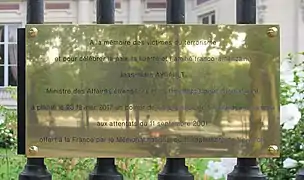

Plaque au no 33, devant le palais Bourbon, en hommage à Henri Jean Pilot, mort pour la Libération de Paris (1944). Plaque en hommage aux victimes du terrorisme, devant l'hôtel du ministre des Affaires étrangères.

Plaque en hommage aux victimes du terrorisme, devant l'hôtel du ministre des Affaires étrangères. Plaque au no 71.

Plaque au no 71. Plaque au no 89.

Plaque au no 89.

Notes et références

Notes

- Pour désigner le ministère par métonymie, l’expression est écrite avec une majuscule au mot « quai ».

Références

- [bpt6k4605797h/f6.item lire en ligne] sur Gallica

- « Registre des décès, Paris 7e arrondissement », sur Etat-Civil de Paris (consulté le ).

- « Monument à Aristide Briand », notice sur anosgrandshommes.musee-orsay.fr.

- Archives nationales de France, minutier central des notaires de Paris, MC/ET/XCIII.

- Antoine Jacques Louis Jourdan, Dictionnaire des sciences médicales, Paris, CLF, Panckoucke, 1820, pp. 90-91.

- « La pompe à feu du Gros Caillou, actuel 65-67 quai d’Orsay », Paris musées.

- Charles Clément-Grandcourt, Paris architectures : années vingt et trente, AAM Éditions, 2003 (ISBN 2-87143-132-9).

- « 67, quai d’Orsay », sur pss-archi.eu.

- « Paris 14e : l'OFCE déménage au 10-18, place de la Catalogne », businessimo.com, 21 septembre 2017.

- Plaque commémorative sur la façade.

- « En images : 9 appartements parisiens de 30 à plus de 50 000 euros le mètre carré », L’Express, 8 mars 2012.

- Jean Serge, Le Temps n’est plus de la bohême, 1991.

- La Cité, volumes 33 à 34, 1934, p. 78.

_-_2021-08-07_-_1.jpg.webp)