Quai d'Anjou

Le quai d'Anjou est un quai situé le long de la Seine au nord de l'île Saint-Louis dans le 4e arrondissement de Paris. Il comprend deux niveaux : le premier, submersible, au contact direct de la Seine et le second, surélevé d'une dizaine de mètres, au pied des hôtels particuliers.

4e arrt Quai d'Anjou

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 4e | ||

| Quartier | Notre-Dame | ||

| Début | 2, rue Saint-Louis-en-l'Île et pont de Sully | ||

| Fin | 20, rue des Deux-Ponts et pont Marie | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 313 m | ||

| Largeur | 7 m | ||

| Historique | |||

| Création | 1614 à 1647 | ||

| Ancien nom | Quai d'Anjou Quai d'Alençon Quai de l'Union |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 0332 | ||

| DGI | 0350 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 4e arrondissement de Paris

| |||

Origine du nom

Dénommé « quai d'Anjou » dans sa partie orientale et « quai d'Alençon » dans sa partie occidentale, en 1780, il devient en totalité quai d'Anjou. En 1792, on le nomme « quai de l'Union », puis de nouveau « quai Anjou » en 1803. Le nom a été choisi pour honorer la famille royale et plus particulièrement Gaston d'Orléans, titré « duc d'Anjou », frère de Louis XIII.

Historique

Commencé en 1614 par Christophe Marie, ce quai de l’île aux Vaches (aujourd’hui île Saint-Louis), ancien 9e arrondissement, fut poursuivi par Lagrange, de nouveau par Marie en 1627 et achevé par Hébert et des riverains en 1647.

Il commence au no 2 de la rue Saint-Louis-en-l’Île et au pont de Damiette (aujourd'hui pont de Sully) et finit au no 20 de la rue des Deux-Ponts et au pont Marie. Le dernier numéro est le 41.

Durant la Révolution il prend le nom de « Quai de l'Union ». À la suite de deux décrets ministériels, le premier du 24 frimaire an XIII, signé de Champagny, et le second du , ainsi que de l’ordonnance royale du , la plus petite largeur du quai, voie publique, est fixée à 7 m. Les immeubles situés aux numéros 19, 21, 23 et 25 sont soumis au retranchement.

Par ordonnance en date du , le quai d'Anjou est aligné :

- « Louis-Philippe, etc.,

- Article 1 - Les alignements des rues de Bretonvilliers, de la Femme-sans-Tête[1], Guillaume[2], Saint-Louis-en-l'Île, Poulletier, Regrattier[3], des quais d'Anjou, de Béthune, de Bourbon et d'Orléans, à Paris sont arrêtés ainsi qu'ils sont tracés sur les plans ci-annexés, suivant les procès-verbaux des points de repère transcrits sur les dits plans.

Donné au palais des Tuileries le . »

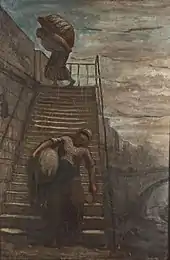

Le peintre Honoré Daumier, connu surtout pour ses caricatures sous Louis-Philippe s'installe au 9, quai d'Anjou en 1846[4]. De son atelier il observait les blanchisseuses revenant de bateaux de blanchisserie amarrés sur la Seine[5]. Observant ce travail acharné des lavandières avec leur lourde charge de lessive, il exécuta une série d'œuvres sur ce thème[6].

Le Fardeau (La Blanchisseuse), 1850–1853,

musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg.

Le Lourd fardeau, 1850–1860,

musée national de Cardiff.

La Blanchisseuse sur les marches, 1860-1862,

musée Pouchkine, Moscou.

La Blanchisseuse, 1863 (?), Metropolitan Museum, New York.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

Le quai est principalement composé d'immeubles résidentiels. On compte toutefois un théâtre, le Théâtre de l'Île-Saint-Louis, et une galerie d'art.

- No 1 : ancien hôtel de Bretonvilliers, hôtel particulier détruit en 1874 pour l'édification du pont de Sully et le percement du boulevard Henri-IV.

- Dessiné par l'architecte Jean Androuet du Cerceau, pour le compte de Claude Le Ragois de Bretonvilliers, secrétaire au Conseil du roi Louis XIII, financier ayant des intérêts dans les fermes, ce palais avec jardins et terrasses fut édifié de 1637 à 1642 avec six hôtels de rapport par l'architecte Pierre Le Muet. Décor de Simon Vouet en 1643, de Sébastien Bourdon en 1663 pour la Grande Galerie. Œuvres de Mignard et Poussin.

- Loué par les Bretonvilliers à partir de 1719 à la Ferme générale, qui y transfère ses bureaux : Bureau général des aydes, Bureau général des privilégiés par arrêt du . L'hôtel accueille le Bureau du comité préparatoire du conseil de la Ferme dont Lavoisier est membre. La Ferme y dispose d'une imprimerie où exerce en 1740 le libraire imprimeur Gilles Lamesle. Monsieur Marin de La Haye, fermier général y loue des locaux.

- En 1790, saisie révolutionnaire des bâtiments. En 1791, l'imprimerie est louée au député Pierre Samuel Du Pont de Nemours, député de Nemours à la Constituante. En 1793, le bâtiment est occupé par une manufacture de fusils, partagé et enfin vendu par loterie en .

- No 1 : actuel, hôtel Lambert, construit par Louis Le Vau pour Lambert de Thorigny, président.

- Son épouse y tint un salon littéraire. Décor en grisaille de Lesueur. Cabinet au dernier étage, L'Amour, et chambre des Muses (les treize panneaux sont au Louvre) ; Le Brun décora la grande Galerie dite d'« Hercule » sur site. Tableaux de Pierre Patel et de Joannes Hermans, Adriaen van Ostade, Romanelli, François Perrier. Son fils vendit la demeure à Dupin, fermier général. Puis y résident le marquis du Châtelet-Laumont, prévôt des marchands de 1726 à 1729, Delahaye, fermier général. À sa mort, vente des sculptures et tableaux. Lui succède M. Camille de Montalivet, ministre de l'Intérieur sous le Premier Empire. La demeure deviendra un dépôt de lits militaires et sera revendue au prince polonais Czarstoriski et à son épouse, la princesse Czarstoriska.

- No 3 : hôtel le Vau, construite par le célèbre architecte lui-même en 1640 pour en faire son domicile.

- L’écrivain Frédéric Vitoux (1944-), son père le journaliste Pierre Vitoux et son grand-père, le journaliste médical Georges Vitoux (1860-1933) y ont habité.

Quai d'Anjou au niveau des nos 3 et 5.

Quai d'Anjou au niveau des nos 3 et 5. Hôtel particulier du no 3.

Hôtel particulier du no 3.

- No 5 : le petit hôtel de Marigny (ne pas confondre avec l'hôtel de Marigny qui est dans le 8e arrondissement à côté du palais de l'Élysée) avait été construit pour un marchand de fer. Cet hôtel, entre autres, eut comme propriétaire le descendant de Rennequin, l’un des créateurs de la machine de Marly, considérée par Louis XIV comme la huitième merveille du monde. La machine de Marly avait pour fonction d’amener l’eau aux fontaines du parc de Versailles.

Hôtel particulier du no 5.

Hôtel particulier du no 5.

- No 7 : la Boulangerie commune de la Ville de Paris a ses bureaux à cette adresse qui faisait autrefois partie de l'hôtel Lambert.

Hôtel particulier du no 7.

Hôtel particulier du no 7. Porte.

Porte.

- No 9 : maison où vécut Honoré Daumier.

Hôtel particulier du no 9.

Hôtel particulier du no 9. Plaque commémorative.

Plaque commémorative.

- No 11 :

Hôtel particulier du no 11.

Hôtel particulier du no 11.

- No 13 : Louis Lambert de Thorigny, capitaine de cavalerie, fils ou frère du prévôt des marchands a vendu ce lot à Fougeroux, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi, trésorier général et payeur des rentes de l'Hôtel de Ville. Un de ses fils, grand maître des eaux et forêts, a eu pour concessionnaire Ledreux, greffier au parlement, dont la fille vendit l'immeuble à Récusons de Borneville, ancien marchand de toiles. Sa petite-fille en deviendra propriétaire et comptera parmi ses locataires: M. Charles-François Daubigny, peintre, Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume, sculpteur et peintre, Alfred Gérente, peintre sur verre, Prévost, graveur, Auguste Marie Boulard, peintre, les communs de l'immeuble ressemblent à un musée[7]. De nombreux éléments de ce bâtiment (façades, toitures, escalier, puits, sol de la cour) sont inscrits aux monuments historiques (inscription par arrêté du ).

Hôtel particulier du no 13.

Hôtel particulier du no 13. Porte.

Porte.

- No 15 : maison où vécut Paul Cézanne. Charles Baudelaire y demeura de juin à et le peintre Jean Dries, de 1942 à sa mort en 1973.

Hôtel particulier du no 15.

Hôtel particulier du no 15.

- No 17 : hôtel de Lauzun, dit aussi « hôtel de Pimodan », classé aux monuments historiques. Construit à partir de 1656 par Louis Le Vau, pour le financier Gruÿn des Bordes et son épouse Geneviève de Mony (G et M entrelacés dans les décors), revendu en 1682 au duc de Lauzun, âgé de 25 ans, et qui y épousera mademoiselle de Dufort, fille du maréchal de Lorges. Il conserve encore son décor intérieur d'origine par Le Brun, Jean-Baptiste Monnoyer, S. Bourdon, M. Anguier. Il fut habité en 1685 par le marquis de Richelieu qui le revendit en 1709 à Pierre-François Ogier, Grand Audiencier de France et receveur général du clergé de France. Il passa par la suite à son fils, Jean-François Ogier, qui le revendit en 1764 à René-Louis de Froulay, marquis de Tessé. Il passa en 1769 à ses petits-enfants, les Saulx-Tavannes, qui le cédèrent en 1779 au marquis de Lavallée de Pimodan qui l'occupa jusqu'à la Révolution. Roger de Beauvoir, écrivain, y a vu le jour en et y vécut. Actuellement, c'est une propriété de la ville de Paris depuis 1928. Très beau cadran solaire dans la cour entre deux fenêtres du deuxième étage. Il pouvait également servir de calendrier mais il manque le disque pour qu'il fonctionne. Baudelaire habite en ces lieux d' à , avec un autre locataire, Théophile Gautier, fondateur du club des Haschischins et de l'expérience des « paradis artificiels ». Il y reçoit aussi madame Sabatier et y écrivit son poème L'Invitation au voyage. La ville de Paris lui a rendu hommage par une plaque commémorative apposée le 23 mars 2022. Parmi ses autres voisins dans l'immeuble, il côtoie le brocanteur Arondel auprès duquel il s'endette lourdement et le peintre Joseph Ferdinand Boissard de Boisdenier (1813-1866).

Hôtel de Lauzun au no 17.

Hôtel de Lauzun au no 17. Porte.

Porte. Cadran solaire.

Cadran solaire.

- No 19 : hôtel Méliand.

- Nos 23 et 25 : hôtels particuliers avec puits, autrefois divisés en quatre hôtels, bâtis sur pilotis ; ils appartenaient dès 1658 à une branche de la famille de Gayardon. Cette branche dite « de Gayardon de Levignen », qui avait acheté ces deux hôtels, s’éteignit en la personne de Jean Baptiste de Gayardon, seigneur de Betz et de Levignen, intendant du commerce. Son parent, Laurent Charles de Gayardon, marquis de Fenoyl, capitaine au régiment lyonnais, hérita des deux immeubles vers 1740. Son fils Laurent-François de Gayardon, marquis de Fenoyl, maréchal de camps des armées du roi et officier aux Gardes françaises, y résidait avec son épouse. Ce sont eux qui firent construire, vers 1760, le balcon que l’on voit au no 23. Leur fils, Laurent-Charles-Marie de Gayardon, marquis de Fenoyl à la suite de son père et également officier aux Gardes, vendit les deux hôtels à la Révolution. Au XXe siècle, le peintre Paul de Lapparent résida au no 25.

- Nos 27-29-31 : propriétés de monsieur Lelong de Dreneu qui émigra. Propriété de Gayardon à la fin du XVIIe siècle, intendant de Franche-Comté, de l'abbé Fortia, de la marquise Lambert de Courcelles, puis du greffier Jacques (no 29). Au no 29 s'installe l'écrivain Charles-Louis Philippe en juin 1899[8]. Au même numéro se trouvait, entre les deux guerres, le siège des éditions Contact, fondées par l'écrivain américain Robert McAlmon.

- No 33 : de 1904 à 1953, le restaurant Au Rendez-vous des mariniers accueille de nombreux écrivains et artistes dont Pablo Picasso, John Dos Passos, Pierre Drieu la Rochelle, Ernest Hemingway, Aragon, Georges Simenon et Blaise Cendrars. L'écrivain Frédéric Vitoux retrace l'histoire de ce lieu dans un livre au titre éponyme[9].

- No 35 : maison construite pour le carrossier de Louis XIV.

- No 39 : Théâtre de l'Île Saint-Louis–Paul-Rey, le seul sur une île à Paris (salle à l'italienne de 60 places). Les bâtiments, jadis, abritaient une école de filles.

Entrée du théâtre.

Entrée du théâtre.

Notes et références

- La rue de la Femme-sans-Tête est désormais la partie de la rue Le Regrattier située entre la rue Saint-Louis-en-l'Île et le quai de Bourbon.

- La rue Guillaume est devenue la rue Budé.

- Partie de cette rue actuelle située entre le quai d'Orléans et la rue Saint-Louis-en-l'Île.

- (en) « Chanteurs des rues », sur Catalogue Christie's (consulté le )

- (en) « La Blanchisseuse », sur Metropolitan Museum (consulté le )

- (en) « La Blanchisseuse », sur Musée Pouchkine (consulté le )

- Jacques Hillairet, L'Île Saint-Louis, Les éditions de Minuit, 1967, p. 82 — sur Gallica.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Éditions de Minuit, septième édition, 1963, t. 2 (« L-Z »), « Rue des Mauvais-Garçons », p. 114.

- « Au Rendez-vous des mariniers », fayard.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, 1844, notice « Anjou (quai d’) », p. 15 ; dans Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k200946t/f21.image, page consultée le .

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues et des monuments de Paris, Paris, 1855 ; réédition Maisonneuve & Larose, Paris, 2003.

- Jean-Claude Bouvier, Les noms de rues disent la ville, Christine Bonneton, 2007, 223 p. (ISBN 978-2862534138).

Iconographie

- Honoré Daumier (1860) : Blanchisseuse sur le quai d'Anjou, huile sur bois ; S ; dimensions : 28,5 × 19,5 cm (Albright-Knox Art Gallery, New York).

Blanchisseuse sur le quai d'Anjou.

_-_2021-06-05_-_1.jpg.webp)