Prise de Lérida

Le siège de Lérida (de son vrai nom Lleida en catalan) se déroule le et du 29 avril au 14 mai 1810, dans le cadre de la guerre d'indépendance espagnole. Il oppose l'armée française d'Aragon commandée par le général Louis-Gabriel Suchet à la garnison espagnole du major-général Jaime García Conde. Les opérations se soldent par une victoire française et García Conde doit se rendre avec les 7 000 soldats qui lui restent.

| Date | 23 avril ; 29 avril — 14 mai 1810 |

|---|---|

| Lieu | Lérida, Espagne |

| Issue | Victoire française |

| Louis-Gabriel Suchet | Enrique José O'Donnell Jaime García Conde (en) |

| 13 000 hommes 30 canons | Condé : 8 000 hommes, 105 canons O'Donnell : 7 à 8 000 hommes, 6 canons |

| Lérida : 1 000 tués ou blessés Margalef : 100 à 120 tués ou blessés | Lérida : 8 000 tués, blessés ou prisonniers, 105 canons Margalef : 3 000 à 3 500 tués, blessés ou prisonniers, 3 canons |

Guerre d'indépendance espagnole

Batailles

- Valls (1re)

- Gérone

- Alcañiz

- María-Belchite

- Mollet

- Vich

- Villafranca (2e)

- Lérida

- Mequinenza

- La Bisbal

- Tortose

- Valls (2e)

- Tarragone (1er)

- Montserrat

- Sagonte

- Valence

- Castalla (1er)

- Castalla (2e)

- Tarragone (2e)

- Ordal

| Coordonnées | 41° 36′ 50″ nord, 0° 37′ 32″ est | |

|---|---|---|

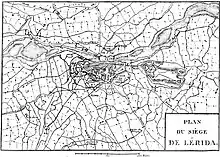

Après avoir tenté sans succès de s'emparer de Valence au mois de mars, Suchet décide de concentrer ses efforts sur Lérida et ses troupes arrivent devant la cité à la mi-avril. Ayant appris qu'une armée espagnole dirigée par le général Enrique José O'Donnell tente de porter secours aux assiégés, Suchet l'intercepte le 23 avril dans la plaine de Margalef et la met en déroute avec de lourdes pertes. Cet affrontement est suivi d'un siège en règle de la place dans lequel Suchet utilise des méthodes brutales afin d'accélérer les opérations. Le 13 mai 1810, García Conde capitule avec les 7 000 survivants de la garnison. La chute de Lérida marque la première étape d'une impressionnante série de victoires dans les sièges menés par l'armée d'Aragon de 1810 à 1812.

Contexte

En janvier 1810, le IIIe corps d'armée français opère en Espagne sous le commandement du général de division Louis-Gabriel Suchet. Ce dernier a sous ses ordres trois divisions d'infanterie dirigées respectivement par les généraux Laval, Musnier et Habert. La 1re division du général Laval comprend 4 290 soldats répartis en six bataillons ; la 2e division de Musnier compte 7 173 hommes pour 11 bataillons ; quant à la division Habert, elle aligne sept bataillons pour un total de 4 329 hommes. Le général de brigade André Joseph Boussart dirige la cavalerie du corps forte de 1 899 sabres et organisée en deux régiments inhabituellement bien dotés en effectifs, un de cavalerie légère et un autre de cavalerie lourde. Le IIIe corps dispose également de 1 287 artilleurs, sapeurs et autres détachements de troupes auxiliaires, portant le total des forces de Suchet à 23 140 hommes dont 4 162 en garnison[1].

Le même mois, Suchet envisage de monter une opération contre les forteresses espagnoles de Lérida et Mequinenza. Cependant, des ordres lui parviennent qui lui enjoignent de se porter directement contre Valence. Le roi Joseph Bonaparte est à ce moment en pleine conquête de l'Andalousie et croit les forces espagnoles aux abois. Suchet doit obéir à contrecœur aux ordres du roi et son armée atteint les faubourgs de Valence le 6 mars 1810. Dépourvu de l'artillerie nécessaire à un siège et faisant face à une résistance espagnole déterminée, le général français doit se retirer après un blocus de seulement quatre jours. De retour en Aragon, Suchet passe quelques semaines à réduire les bandes de guérilleros espagnols avant de se préparer à marcher sur Lérida[2].

L'armée commandée par Suchet arrive en vue de Lérida le 15 avril 1810[2]. Le commandant français dispose pour cette opération de 13 000 soldats organisés en 18 bataillons et de huit escadrons soutenus par 30 pièces d'artillerie. La 2e division de Musnier se compose des 114e, 115e et 121e de ligne forts de trois bataillons chacun, de deux bataillons polonais de la légion de la Vistule et de deux batteries d'artillerie à pied. La 3e division du général Habert est également présente avec le 5e léger et le 116e de ligne à deux bataillons chacun ainsi que le 117e de ligne à trois bataillons et deux batteries d'artillerie à pied. La cavalerie de Boussart qui accompagne est formée du 4e régiment de hussards et du 13e régiment de cuirassiers auxquels vient s'ajouter une batterie d'artillerie à cheval. En face, la forteresse de Lérida est équipée de 105 canons et défendue par une garnison espagnole de 8 000 hommes (dont 350 artilleurs) aux ordres du major-général Jaime García Conde[3]. Cet officier général a déjà participé activement au conflit en étant notamment parvenu, au mois de septembre 1809, à ravitailler la place de Gérone assiégée par les troupes françaises en se frayant un passage à travers leurs lignes[4].

Combat de Margalef

Alors que ses troupes encerclent Lérida, Suchet apprend qu'une colonne espagnole sous les ordres du général Enrique José O'Donnell s'apprête à secourir la place. Pour intercepter cette dernière, le général français détache la division Musnier qui, après plusieurs heures de vaines recherches, finit par rebrousser chemin pour bivouaquer à 5 km de Lérida dans la soirée du 22 avril. L'armée d'O'Donnell, échappant à toute vigilance, a établi son campement à proximité, sans que Suchet soit informé de sa présence[2]. Selon Digby Smith, les forces espagnoles se montent à 7 000 soldats, dont 300 cavaliers et six canons[3], mais l'historien David Gates estime plutôt leur effectif à 8 000 hommes[5]. La division Musnier (5 500 hommes), allégée du 121e de ligne, a cependant avec elle les 4e régiment de hussards et 13e régiment de cuirassiers, soit 500 cavaliers au total[3].

Le 23 avril, la division espagnole d'avant-garde du major-général Miguel Ibarrola Gonzáles entre en contact avec les troupes françaises du général Harispe dans le secteur est de Lérida. Harispe, malgré son infériorité numérique, parvient à contenir les assaillants espagnols jusqu'à l'arrivée de la division Musnier. Celle-ci se lance à la poursuite d'Ibarrola qui a promptement replié ses hommes. Malgré une tentative pour enrayer l'avancée des Impériaux à hauteur du hameau de Margalef, les Espagnols sont chargés de flanc par le 13e cuirassiers : la division Ibarrola se désintègre alors sous les coups des cavaliers bardés de fer, qui sabrent également les fuyards. Tandis que la déroute d'Ibarrola est consommée, le général O'Donnell surgit à son tour sur le champ de bataille avec sa deuxième division. À la vue du désastre, il ordonne immédiatement le repli, ce qui n'empêche pas les cuirassiers français de tailler en pièces son arrière-garde[6].

La journée se solde par un sévère bilan pour les Espagnols : environ 500 tués ou blessés, 2 500 prisonniers, trois canons et quatre drapeaux. Les Français ont quant à eux perdu 100 hommes, tous du 13e régiment de cuirassiers. L'infanterie française, bien que présente, n'a pris aucune part à la bataille[3]. De son côté, Gates fait état de 3 000 prisonniers espagnols et évalue les pertes françaises à 120 hommes[5].

Le siège

Après cette victoire, Suchet peut commencer l'investissement de Lérida. Une sommation est faite aux assiégés mais la réponse de Garcia Condé est négative[5]. La ville est protégée à l'ouest par la Sègre et dispose d'une tête de pont sur le côté est de la rivière. Lérida est également entourée par deux collines, une au nord couronnée par une citadelle et une autre au sud sur laquelle se dresse le fort Garden et deux redoutes. La muraille nord entre la citadelle et la Sègre est particulièrement vulnérable. Suchet décide de poster la division Musnier et le gros de sa cavalerie sur la rive est pour prévenir une éventuelle intervention espagnole de l'extérieur. Dans le même temps, les troupes du général Habert se déploient sur la rive opposée et prennent place sous les murs nord et ouest de Lérida. Un pont temporaire sur la Sègre relie les deux contingents[7]. Les opérations débutent formellement le 29 avril 1810[3]. Suchet fait acheminer son train de siège et dès le 7 mai, les premiers tirs sont dirigés sur la ville[5].

Face aux canons de Suchet, les défenses de Lérida se révèlent insuffisantes[5]. Les pièces françaises prennent les bastions de Carmen et de Magdalena sous leur feu et leur causent de sérieux dommages. Après six jours de bombardement intense, une brèche est ouverte dans les murailles. Simultanément, les Français partent à l'attaque des fortifications de la colline sud. Ils sont repoussés une première fois mais finissent par prendre les deux redoutes dans la nuit du 12 au 13 mai. Plus tard dans la journée, plusieurs colonnes d'assaut françaises se ruent sur la brèche et s'en emparent, puis enlèvent une seconde ligne de défense érigée par les défenseurs en arrière de la brèche. García Conde ordonne alors à ses soldats de se replier dans la citadelle[7].

Sans état d'âme, Suchet ordonne à ses troupes de conduire la population civile sous les murs du château[5]. Les personnes qui tentent de résister sont immédiatement assassinés par les soldats français[7]. Après que le commandant espagnol ait autorisé les non-combattants à pénétrer à l'intérieur du fort, le général français fait bombarder le château à coups de mortiers et d'obusiers[5]. La plupart des 500 civils espagnols morts au cours du siège sont tués à ce moment-là[7]. Tétanisé à la vue du massacre que les obus français provoquent chez les civils comme chez les soldats[5], García Conde capitule dans la matinée du 14 mai[7]. La reddition livre 7 000 prisonniers aux Français. Sur l'ensemble du siège, la garnison espagnole a perdu 1 700 tués ou blessés. Parmi les trophées français figurent six généraux, 307 officiers et 105 pièces d'artillerie. Le corps de Suchet compte pour sa part 1 000 tués ou blessés environ[3]. Les vainqueurs libèrent en outre des geôles de Lérida 33 officiers français de l'armée de Catalogne[8]. Les prises de guerre comprennent aussi 1 500 000 cartouches, dix drapeaux et d'importantes quantités de poudre. Le même jour, Suchet écrit à Napoléon : « les Aigles triomphantes de Votre Majesté planent sur la ville et les redoutables châteaux de Lerida »[9].

Suites

Pour Suchet, la prise de Lérida marque le début d'une remarquable série de victoires. Un jour après la chute de la ville, le IIIe corps met ainsi le siège devant Mequinenza qui capitule le 5 juin 1810[5] - [10]. Le siège de Tortose s'achève le 2 janvier 1811 par la capitulation du général Conde de Alacha Lilli, livrant aux Français 3 974 prisonniers, 182 canons et neuf drapeaux[10] - [11]. En mai 1811, Suchet poursuit sur sa lancée en se portant à l'assaut de Tarragone. Lors d'un assaut général français de grande ampleur le 28 juin, le général Contreras est capturé et sa garnison anéantie. Pour cette victoire, Napoléon élève Suchet à la dignité de maréchal d'Empire[12] - [13].

Le 25 octobre 1811, à l'issue de la bataille de Sagonte, dont Suchet ressort une nouvelle fois vainqueur, la forteresse de Sagonte hisse le drapeau blanc[14]. Cette suite ininterrompue de succès est couronnée par la prise de Valence qui se rend le 9 janvier 1812 avec le capitaine général Joaquín Blake y Joyes et 16 270 soldats espagnols[15] - [16]. Peu après, les forteresses de Dénia et de Peníscola se soumettent à leur tour, faisant de Suchet le maître de toute la province de Valence[17].

Notes et références

- Gates 2002, p. 495.

- Gates 2002, p. 290.

- Smith 1998, p. 342.

- Gates 2002, p. 169.

- Gates 2002, p. 291.

- Gates 2002, p. 290-291.

- (en) J. Rickard, « Siege of Lerida, 15 April-14 May 1810 », sur historyofwar.org, (consulté le ).

- Hulot 2013, p. 1585.

- Bergerot 1986, p. 115.

- Smith 1998, p. 343.

- Gates 2002, p. 292 à 295.

- Smith 1998, p. 365.

- Gates 2002, p. 296 à 301.

- Gates 2002, p. 3147 à 322.

- Smith 1998, p. 373 et 374.

- Gates 2002, p. 322 à 324.

- Gates 2002, p. 325.

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Siege of Lérida » (voir la liste des auteurs).

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Bernard Bergerot, Le Maréchal Suchet, Tallandier, coll. « Bibliothèque napoléonienne », , 267 p. (ISBN 2-235-01686-3).

- Frédéric Hulot, Les grands maréchaux de Napoléon : Berthier, Davout, Jourdan, Masséna, Murat, Ney, Soult, Suchet, Paris, Pygmalion, , 1706 p. (ISBN 978-2-7564-1081-4).

- (en) David Gates, The Spanish Ulcer : A History of the Peninsular War, Londres, Pimlico, , 557 p. (ISBN 0-7126-9730-6).

- (en) Digby Smith, The Napoleonic Wars Data Book, Londres, Greenhill, , 582 p. (ISBN 1-85367-276-9).