Première exposition des peintres impressionnistes

On appelle « Première exposition des peintres impressionnistes », une manifestation culturelle française organisée par la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs du au au 35 boulevard des Capucines à Paris dans les studios d'un célèbre écrivain et photographe de l'époque, Nadar. Originellement, cette exposition ne porte aucun qualifiant officiel : ce sont les critiques d'art, qui, après coup, par voie de presse, appelèrent cet événement « l'Exposition des impressionnistes ». Le mot impressionnisme est le nom péjoratif qui a été popularisé par un journaliste, Louis Leroy, et qui s'imposa, bien souvent contre l'avis même des artistes.

| Première exposition « impressionniste » | |

Couverture du catalogue original publié au moment de l'exposition | |

| Type | Exposition artistique |

|---|---|

| Pays | |

| Localisation | Paris |

| Coordonnées | 48° 52′ 16″ nord, 2° 20′ 01″ est |

| Date de la première édition | 1874 |

| Exposition suivante | Deuxième exposition impressionniste |

| Date d'ouverture | |

| Date de clôture | |

| Fréquentation | 3 500 visiteurs |

| Prix d'entrée | 1 franc |

| Organisateur(s) | Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs |

Circonstances

La Société a été créée quelques mois plut tôt, le , par des peintres dont certains s'étaient vu à plusieurs reprises refuser d'exposer leurs œuvres au Salon de peinture et de sculpture depuis avant 1870[1]. Parmi ceux-ci, des artistes que la critique allait bientôt appeler les « impressionnistes ». Elle ne propose aucun manifeste ou déclaration, elle ne veut pas être une école.

La Société a invité des artistes plus classiques, parfois primés, pour montrer aux critiques d'art que ce nouveau salon n'était pas une nouvelle édition du Salon des refusés de 1863. « Pourquoi demander à Louis Debras de les rejoindre ? ou à Émilien Mulot-Durivage, ou Léon-Paul Robert ? ou Alfred Meyer ? [lequel] a de plus été médaillé au salon de 1866 ? Rallier des artistes comme eux, c'est montrer [...] que l'on ne propose pas une nouvelle édition du salon des refusés [...] dans l'espoir de rencontrer plus d'indulgence (de la part de la critique et de la presse)[2]. » Trente artistes acceptèrent de participer à l'exposition qui montra 165 œuvres.

Nadar a besoin d'argent : c'est pourquoi il accepte de louer son atelier[3].

Du côté des marchands d'art, l'action et le soutien de Paul Durand-Ruel sont notables.

Précédents

Cette exposition est avant tout une réaction contre le Salon de 1873 qui avait été houleux et où les artistes qui s'étaient vus refuser leurs travaux se plaignaient des choix conservateurs du jury[4]. Elle constitue la dernière étape d'une révolte des peintres contre l'establishmment qui a commencé en 1855, année où le peintre Gustave Courbet, dont trois tableaux ont été refusés à l'exposition universelle, a fait construire le Pavillon du réalisme, 5 avenue Montaigne pour les exposer avec trente-sept de ses œuvres. Cette manifestation attira beaucoup de jeunes peintres[5] qui, à leur tour vont exposer chez François Bonvin, l'ami de Courbet.

Cette première exposition dite des peintres impressionniste a été précédée par deux événements majeurs : d'abord en 1862, la création de la Société nationale des beaux-arts, puis en 1863 par la création du Salon des refusés, qui était déjà une forme de révolte manifeste contre l'art officiel centralisé[6].

Entre 1860 et 1871, le groupe des Batignolles réuni autour d'Édouard Manet, soit dans l'atelier de Manet, soit au Café Guerbois[7], lance l'idée, que les artistes devraient exposer eux-mêmes leurs œuvres. Dès 1866, à la suite du refus par le jury d'admission des tableaux de Paul Cézanne et de Frédéric Bazille au Salon, Cézanne déclare : « En réalité nous triomphons, et ce refus en masse, cet exil immense est une victoire. Il ne nous reste plus qu'à exposer nous mêmes et à faire une concurrence mortelle à tous ces vieux idiots borgnes »[8] - [9]. En 1867, Courbet, de nouveau, ouvre son propre pavillon en marge de l'exposition universelle de 1867.

Au Salon de 1873, nombre d'artistes ont été refusés par le jury. Berthe Morisot n'a qu'un seul tableau accepté, Blanche, œuvre très conventionnelle qui représentait sans doute Blanche Pontillon bébé[4]. À partir de là, la décision est prise : les artistes exposeront eux-mêmes. La même année, l'écrivain Paul Alexis annonce le projet de l'association dans L'Avenir national en précisant « [...] que cette association ne sera pas une chapelle. [Les artistes] ne veulent unir que des intérêts et non des systèmes et ils souhaitent l'adhésion de tous les travailleurs[8] - [10]. »

Le « Salon des impressionnistes » va déclencher d'autre initiatives d'artistes : le Groupe des XX en 1883 lancé par Octave Maus, le Salon des indépendants fondé en 1884[11], suivi par le salon de la Libre Esthétique en 1894[6].

Mais surtout d'autres expositions d'impressionnistes en marge du Salon, la suivante étant chez Paul Durand-Ruel.

Artistes peintres participants

Du au , 30 artistes participent à l'exposition organisée dans l'atelier-studio du photographe Nadar, qui présente l'avantage d'être un grand espace éclairé avec verrière :

- Zacharie Astruc

- Antoine Ferdinand Attendu

- Édouard Béliard

- Eugène Boudin

- Félix Bracquemond

- Édouard Brandon

- Pierre Isidore Bureau

- Adolphe-Félix Cals

- Paul Cézanne

- Gustave-Henri Colin

- Louis Debras

- Edgar Degas

- Giuseppe De Nittis

- Armand Guillaumin

- Louis Latouche

- Ludovic-Napoléon Lepic

- Stanislas Lépine

- Léopold Levert

- Alfred Meyer

- Claude Monet

- Auguste de Molins

- Berthe Morisot

- Émilien Mulot Durivage

- Auguste Ottin

- Léon-Auguste Ottin

- Camille Pissarro

- Pierre Auguste Renoir

- Léon-Paul-Joseph Robert

- Henri Rouart

- Alfred Sisley

Les œuvres présentées

Pour l'intégralité des œuvres présentées à l'exposition voir :

165 œuvres sont présentées dans un mélange de genres voulu et assumé par Degas, auquel Monet s'oppose. Cette querelle va durer jusqu'à la septième exposition, ouverte en , à laquelle finalement Degas refuse de participer parce que son ami Jean-François Raffaëlli a été refusé par Gauguin et Caillebotte au motif que Raffaëlli est devenu trop classique. En réalité, Raffaëlli avait recueilli les louanges de la critique lors de la cinquième exposition impressionniste à laquelle il a participé, et il avait été finalement accepté au Salon officiel[12].

Il est vrai que cette première exposition n'est pas uniquement réservée aux « impressionnistes », et que l'attention des trois mille cinq cents visiteurs[13] est aussi retenue par d'autres artistes que l'histoire de l'art et la critique vont en partie oublier, peut-être parce qu'ils « n'étaient pas assez impressionnistes [...], on les classera sous le vocable de « petits maîtres », y compris Eugène Boudin qui ne sortira de ce classement qu'après la Seconde Guerre mondiale[14]. »

La critique et la presse en cette année 1874 se sont surtout intéressées, pour encenser ou démolir leurs manières, leurs styles, à Renoir, Pissaro, Degas, Monet, Sisley comme le résume Castagnary dans Le Siècle[15]. Elle n'a d'ailleurs pas été aussi mauvaise que la légendaire charge de Leroy, dans Le Charivari pourrait le laisser croire. C'est surtout à partir de la deuxième exposition qu'elle va se déchaîner[16].

Pour une visite sélective en rapport avec cette première exposition, le musée d'Orsay retient quelques toiles incontournables : « de Paul Cézanne : La Maison du pendu, Une moderne Olympia ; d'Edgar Degas : Répétition d’un ballet sur la scène, Une blanchisseuse ; d'Armand Guillaumin : Soleil couchant à Ivry ; de Claude Monet : Les Coquelicots ; de Berthe Morisot : Le Berceau ; et de Camille Pissarro : Gelée blanche[17]. ».

Dans la presse

%252C_1873.jpg.webp)

Louis Leroy, pastelliste, paysagiste, graveur, écrivain, qui expose au Salon de 1835 à 1881 dans un style proche de l'école de Barbizon, qui est également l'auteur de pièces comiques à succès, collabore depuis trente ans au Charivari[18]. Il est célèbre pour avoir créé dans ce journal le néologisme « impressionnisme » au terme d'une mise en scène dialoguée reconstituant sa propre visite, parue le qui commence ainsi[19] :

« Oh, ce fut une longue journée que celle où je me risquai à la première exposition du boulevard des Capucines en compagnie de Monsieur Joseph Vincent. [...] De mon air le plus naïf, je le conduisis devant Le Champ labouré de M. Pissarro. À la vue de ce paysage formidable, le bonhomme crut que les verres de ses lunettes étaient troublés [...] Devant Le Boulevard des Capucines [20] - [note 1] de Monet : « Ah! Ah! s'écria-t-il à la Méphisto [...] en voilà de l'impression [...] mais ces taches ont été obtenues par le procédé que l'on emploie pour le badigeonnage des granits [...] ». En apercevant La Maison du pendu de Cézanne il poussa un grand cri : les empâtements prodigieux de ce petit bijou achevèrent l'œuvre commencée par le Boulevard des Capucines, le père Vincent délirait [...]. Il était réservé à Monsieur Monet de lui donner le dernier coup. « Ah, le voilà, le voilà s'écria-t-il devant le numéro 98. Je le reconnais. Le favori de papa Vincent! Que représente cette toile? Voyez au livret : Impression, soleil levant — Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi : puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. [...] Cependant, qu'auraient dit Michallon, Bidauld, Boisselier et Bertin devant cette toile impressionnante ? » Le malheureux reniait ses dieux. [...] L'horrible l'attirait : la Blanchisseuse si mal blanchie de M. Degas, Une moderne Olympia de Cézanne.. enfin le vase déborda. Le cerveau classique du père Vincent était attaqué de trop de côtés à la fois.[...] Le père Vincent se mit à danser une danse du scalp devant le gardien ahuri : « Hugh! je suis l'impression qui marche, le couteau à palette vengeur : Le Boulevard des Capucines de Monet, La Maison du pendu et La Moderne Olympia de M. Cézanne. Hugh! Hugh! Hugh! » [21] - [22] »

La charge comique du journaliste du Charivari sur l'impressionnisme est fondée non seulement sur l'intitulé du tableau de Monet Impression, soleil levant, mais sur d'autres tableaux. À partir de là, le Tout-Paris ne parle plus que d'impressionnisme et d'impressionnistes, et c'est sous ce vocable que connaîtront la gloire : Manet, considéré comme le chef de cette jeune école avec laquelle il n'expose d'ailleurs pas, Monet, Alfred Sisley, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Renoir, Pissarro, Cézanne, Armand Guillaumin, Degas, en France, mais surtout à l'étranger : aux États-Unis, ils seront appréciés, reconnus et achetés beaucoup plus tôt qu'en France, grâce à l'action de Mary Cassatt auprès de collectionneurs comme les Havemeyer[23].

Leroy n'est d'ailleurs pas le seul à avoir utilisé le terme « impression » ou ses susbtantifs proches lors de la première exposition : Philippe Burty dans La République française, parle lui de la « qualité des impressions ». Jules-Antoine Castagnary dans Le Siècle, adopte aussi le terme impression qu'il reprend de Leroy. Émile Cardon dans La Presse ironise : « Piquez au hasard des taches rouges ou bleues, vous aurez une impression »[24]. Il n'y a cependant pas de génération spontanée en 1874 dans l'emploi de ce mot : il est depuis longtemps au centre des conversations de la jeune école, et déjà Corot recommandait en 1863, de ne jamais perdre de vue « l'impression qui nous a ému [24]. »

Les « impressionnistes » de l'exposition de 1874 n'ont pas que des détracteurs. Ils ont aussi des défenseurs comme Ernest d'Hervilly qui écrit, dans Le Rappel du « On ne saurait trop encourager cette entreprise hardie, depuis longremps conseillée par tous les critiques et tous les amateurs ». Léon de Lora (pseudonyme de Alexandre Pothey) souligne dans Le Gaulois du [25], « l'intérêt du Déjeuner sur l'herbe de Monet[note 2], un déjeuner sur l'herbe peint d'après nature mais où le réalisme n'a rien que de fort attrayant, et une esquisse brillante du Boulevard des Capucines[26] ». Pour ce même auteur, Le Bac de l'île de la Loge, inondation par Alfred Sisley est un des plus excellents paysages [27]. Jean Prouvais à son tour, le dans Le Rappel dit de l'exposition « qu'il y a là une entreprise audacieuse, qui à ce titre, aurait droit à nos sympathies (...)[26] » et continue de défendre Les Coquelicots de Monet (1873), alors intitulé Promenade dans les blés qui « mêle heureusement les chapeaux fleuris des femmes aux coquelicots rouges des blés ». Jules Castagnary, bien qu'il confonde Manet et Monet ne tarit pas d'éloges sur « les emportements de main de Mr Monet qui font merveille » dans Le Siècle[28]. À son tour, Ernest Chesneau, tout en confondant Manet et Monet rend hommage à la fois au déjeuner sur l'herbe et à « l'animation prodigieuse de la voix publique, le fourmillement de la foule sur l'asphalte [...] que Monet a réussi dans Boulevard des Capucines[29]. »

L'exposition et ses peintres vus par les caricaturistes

L'exposition a donc suscité la polémique, ce qui entraîne un nombre sensible de visiteurs à s'y rendre : elle fournit un sujet en or aux dessinateurs humoristiques de l'époque, à un moment où la caricature de mœurs a supplanté la caricature politique.

Les principaux périodiques illustrés sont alors, outre Le Charivari, le Journal amusant , Le Monde pour rire, La Lune , Le Tintamarre, La Vie parisienne et bien d'autres. Parmi les dessinateurs qui raillent avec plus ou moins de bonheur les peintres et leurs tableaux, on trouve Bertall, Cham, André Gill, Draner, Stop, Albert Robida, et plus tard Caran d'Ache[30].

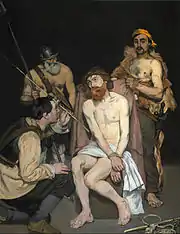

Manet est leur tête de Turc préférée : son Jésus insulté par des soldats devient « le bain de pieds d'un vieux chiffonnier qui n'en a jamais pris[30]. »

Le caricaturiste Cham, qui fait souvent rire à propos des peintres dits impressionnistes[5] a donné une de ses caricatures parue probablement dans Le Charivari, auquel il contribuait régulièrement. En haut du dessin on peut lire sur une affiche « Exposition des impressionnistes », et on voit les deux visiteurs qui semblent terrifiés à la vue « des peintures impressionnistes ».

Mais les impressionnistes ont aussi des soutiens parmi les caricaturistes. En particulier Toulouse-Lautrec qui, bien plus tard, vengera ses amis peintres en caricaturant ceux du Salon officiel dans La Revue blanche[30].

Nadar relouera le 35 boulevard des Capucines par le biais de Paul Durand-Ruel lors de la sixième exposition dites des impressionnistes du 1er avril au [3].

Bibliographie

- Sophie Monneret, L'Impressionnisme et son époque : dictionnaire international illustré, vol. 2, t. 1, Paris, Robert Laffont, , 997 p. (ISBN 978-2-221-05412-3)

- Sophie Monneret, L'Impressionnisme et son époque, vol. 2, t. II, Paris, Robert Laffont, , 1185 p. (ISBN 978-2-221-05413-0)

- Gérard Gengembre, Yvan Leclerc et Florence Naugrette, Impressionnisme et littérature, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, , 234 p. (ISBN 978-2-87775-558-0)

- Marie-Louise Bataille, Georges Wildenstein et Denis Rouart, Berthe Morisot : catalogue raisonné des peintures, pastels et aquarelles, Paris, Wildenstein Institute sous l'intitulé Les Beaux arts éditions, , 307 p.

- Françoise Cachin, Charles S. Moffett et Juliet Wilson-Bareau, Manet 1832-1883, Paris, Réunion des musées nationaux, , 544 p. (ISBN 978-2-7118-0230-2, LCCN sic92034136)

- Daniel Wildenstein, Monet, catalogue raisonné, vol. IV, t. 2, Lausanne, Taschen et Wildenstein Institute, , 359 p. (ISBN 3-8228-8759-5)

[31]

[31]

Notes et références

Notes

- Et non Carnaval sur le boulevard de Capucines : en effet, Monet n'a peint que deux Boulevard des Capucines,en 1873, et celui qui figure sur cette page est celui présenté à la première exposition impressionniste sous le numéro 97 (60 x 80 cm). Il est actuellement la propriété du musée Pouchkine (Moscou). Carnaval boulevard des Capucines ne correspond donc à aucun titre répertorié, ni dans la presse d'époque.

- à ne pas confondre avec Le Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet qui n'exposait pas ici..

Références

- Monneret 1987, p. 232.

- Gengembre, Leclerc, Naugrette 2012, p. 38.

- « Exposition Nadar », Paris, Bibliothèque nationale, 1965, notice 68 — sur Gallica.

- Bataille Wildenstein, p. 420

- Monneret 1987, p. 154.

- Monneret 1987, p. 410.

- Monneret 1987, p. 33.

- Monneret 1987, p. 231.

- D'après une lettre de Fortuné Marion à Heinrich Morstatt .

- Jean-Jacques Lévêque, Paul Cézanne : le précurseur de la modernité, 1839-1906, , 192 p. (ISBN 978-2-86770-072-9, lire en ligne), p. 70.

- Monneret 1987, p. 409.

- Monneret 1987, p. 704.

- Monneret 1987, p. 234.

- Schurr 1975, p. 4.

- Exposition du boulevard des Capucines.

- Monneret 1987, p. 238-39.

- fiche pédagogique Orsay.

- Monneret 1987, p. 445.

- Louis Leroy, « l'Exposition des impressionnistes », Le Charivari, (lire en ligne), lire en ligne sur Gallica.

- Wildenstein,1996, p. 125.

- article intégral du Charivari sur Gallica.

- Monneret 1987, p. 446.

- Cachin, Moffett et Wilson-Bareau 1983, p. 243.

- Monneret 1987, p. 282.

- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k521224k/f3.item.

- Gengembre, Leclerc, Naugrette 2012, p. 39.

- «Parmi les plus excellents paysages, nous citerons [...] L'Ile de la Loge, de M. Sisley [...]»

- Castagnary, In: Le Siècle.

- Gengembre, Leclerc, Naugrette 2012, p. 40.

- Monneret 1987, p. 205.

- notice BNF.