Présidence de John Quincy Adams

La présidence de John Quincy Adams débuta le , date de l'investiture de John Quincy Adams en tant que 6e président des États-Unis, et prit fin le . Adams entra en fonction après avoir remporté l'élection présidentielle de 1824 face à trois autres candidats du Parti républicain-démocrate — Henry Clay, William H. Crawford et Andrew Jackson. Aucun candidat n'avait initialement obtenu la majorité des voix au sein du collège électoral et ce fut la Chambre des représentants des États-Unis qui désigna le président. Adams fut élu grâce au soutien de Clay et ce dernier devint secrétaire d'État du nouveau gouvernement.

6e président des États-Unis

| Type | Président des États-Unis |

|---|---|

| Résidence officielle | Maison-Blanche, Washington |

| Système électoral | Grands-électeurs |

|---|---|

| Mode de scrutin | Suffrage universel indirect |

| Élection | 1824 |

| Début du mandat | |

| Fin du mandat | |

| Durée | 4 ans |

| Nom | John Quincy Adams |

|---|---|

| Date de naissance | |

| Date de décès | |

| Appartenance politique | Parti républicain-démocrate |

Une fois arrivé au pouvoir, Adams proposa de nombreuses réformes en matière de politique intérieure. Il suggéra la création d'un marché national dans lequel le Nord et le Sud, aussi bien les villes que les campagnes, seraient liés par le commerce et les échanges. Il soutint également le « système américain », un plan économique élaboré par Clay, et plaida pour investir massivement dans les travaux publics (par exemple la construction de routes et de canaux) ainsi que pour la mise en place d'établissements éducatifs, comme une université nationale, afin de concrétiser cette vision. Insuffisamment soutenu par le Congrès, ces mesures furent rejetées pour la plupart. Par ailleurs, sa position favorable au « tarif des abominations » de 1828, qui imposait des taxes douanières particulièrement élevées, fit chuter sa popularité.

Dans le domaine de la politique étrangère, l'administration Adams ne rencontra guère plus de réussite. Elle parvint certes à négocier des traités commerciaux avec plusieurs pays, à prolonger pour une période indéfinie une convention de commerce avec le Royaume-Uni et à résoudre un certain nombre de questions restées en suspens concernant les saisies de biens opérées par les Britanniques pendant la guerre anglo-américaine de 1812. Le gouvernement fut cependant incapable de régler de façon satisfaisante une série de contentieux commerciaux avec la Grande-Bretagne, ce qui eut pour effet d'accroître les tensions avec ce pays et de pénaliser le commerce américain. En 1826, Adams envisagea d'envoyer une délégation au congrès de Panama, qui réunissait les nouvelles républiques d'Amérique latine, mais sa demande de financement fut repoussée par le Congrès.

Le dénouement controversé de l'élection de 1824 entraîna parallèlement la disparition du Parti républicain-démocrate et inaugura une nouvelle ère de la vie politique américaine. Affirmant que la victoire d'Adams avait été obtenue à la suite d'un « marché corrompu » entre Adams et Clay, Jackson et ses partisans, parmi lesquels Martin Van Buren et le vice-président John C. Calhoun, consacrèrent les trois années suivantes à bâtir une nouvelle formation politique qui devint le Parti démocrate actuel. Les soutiens d'Adams essayèrent eux aussi de s'organiser à travers le Parti national-républicain mais ils furent incapables de s'opposer efficacement aux efforts des démocrates menés par Jackson, qui remporta triomphalement l'élection présidentielle de 1828.

Élection présidentielle de 1824

Le Parti fédéraliste s'était effondré à la suite de la guerre anglo-américaine de 1812, laissant le champ libre au Parti républicain-démocrate pour l'élection présidentielle de 1824 ; la totalité des principaux candidats étaient en effet membres de ce parti, auquel appartenait aussi le président sortant James Monroe[1]. À l'approche des élections, le secrétaire d'État John Quincy Adams, le président de la Chambre des représentants Henry Clay, le secrétaire à la Guerre John C. Calhoun et le secrétaire au Trésor William H. Crawford entrèrent dans la course[2], et Monroe décida de ne pas s'impliquer dans la campagne[3]. Devenu secrétaire d'État en 1817, Adams s'était immédiatement positionné en bonne place pour succéder à Monroe puisque les trois derniers présidents avaient aussi dirigé le département d'État avant d'entrer en fonction. Adams pensait que son élection à la présidence réhabiliterait son père John Adams, président des États-Unis pour un unique mandat de 1797 à 1801, tout en lui permettant de mener des réformes ambitieuses en politique intérieure[2]. Son principal atout résidait dans son bilan à la tête du département d'État, poste auquel il avait négocié des accords avec la Russie, le Royaume-Uni et l'Espagne qui avaient eu pour conséquence de favoriser l'expansion américaine en Amérique du Nord[4]. Même s'il n'avait pas le charisme de ses adversaires, Adams était une personnalité très respectée et le fait qu'il soit le seul candidat originaire d'un État du Nord joua en sa faveur[2].

Alors que Crawford défendait la souveraineté des États et une vision strictement constructionniste de la Constitution, Calhoun, Clay et Adams étaient tous partisans d'une politique de travaux publics financée par des investissements fédéraux, du maintien de droits de douane élevés et de la création d'une banque nationale[5]. De son côté, le général Andrew Jackson avait lui aussi déclaré sa candidature, principalement en raison de la colère qu'il avait éprouvé d'avoir été dénoncé par Clay et Crawford pour ses agissements en Floride espagnole au cours de la première guerre séminole[1]. Contrairement aux autres candidats qui mettaient en avant leur bilan comme parlementaires, ambassadeurs ou membres du gouvernement, Jackson était connu pour ses exploits militaires, en particulier la bataille de la Nouvelle-Orléans[6]. Il avait aussi siégé de façon intermittente au Congrès mais n'y avait soutenu aucune ligne politique spécifique : il vota néanmoins en faveur du General Survey Act de 1824 qui avait pour objectif de développer un réseau d'infrastructure à l'échelle nationale. Les partisans de Jackson affirmaient que le gouvernement fédéral était corrompu et que Jackson, à la différence de ses rivaux, n'était pas impliqué dans ce scandale[7]. Réalisant que Jackson avait des chances de l'emporter, Calhoun renonça à se présenter et préféra briguer la vice-présidence[8].

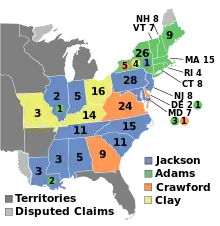

Jusque là, le caucus du Congrès avait toujours nommé les candidats républicains-démocrates à l'élection présidentielle, mais ce mode de désignation était déconsidéré en 1824. À la place, les candidats furent choisis par les législatures des États ou par des conventions réunies spécialement à cet effet, et Adams reçut le soutien de plusieurs fiefs fédéralistes de Nouvelle-Angleterre[9]. Les ancrages régionaux de chaque candidat jouèrent un rôle important au cours de cette élection : Adams était populaire en Nouvelle-Angleterre tandis que Clay et Jackson bénéficiaient du soutien de l'électorat de l'Ouest ; Jackson était également concurrencé dans le sud par Crawford malgré les problèmes de santé de ce dernier. Le jour du scrutin, Jackson arriva en tête au sein du collège électoral avec 99 voix sur 261, ce qui lui octroyait la majorité relative devant Adams (84 voix), Crawford (41 voix) et Clay (37 voix)[8]. Jackson remporta également la majorité du vote populaire au niveau national, abstraction faite des six États qui n'organisaient pas de suffrage populaire pour l'élection du président[10]. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des votes de grands électeurs, ce fut la Chambre des représentants qui fut chargée d'élire le président selon les termes du 12e amendement de la Constitution. La possibilité de se présenter au vote de la Chambre était restreint aux trois premiers candidats, à raison d'un vote par délégation d'État. Henry Clay fut donc éliminé[8].

Adams savait qu'il aurait besoin du soutien de Clay pour l'emporter car ce dernier disposait d'une influence considérable au sein de la Chambre des représentants[11]. Les deux hommes étaient d'un tempérament assez différent et s'étaient affrontés plusieurs fois par le passé, mais ils partageaient de grandes similitudes de vue sur les questions nationales. À l'inverse, Clay voyait Jackson comme un dangereux démagogue et était réticent à soutenir Crawford, de santé fragile[12]. Lors d'une entrevue avec Adams peu avant la tenue de l'élection, Clay accepta finalement d'appuyer la candidature de son ancien rival[13].

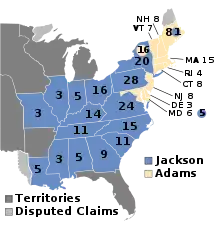

Le , Adams remporta l'élection au premier tour de scrutin, raflant 13 des 24 délégations d'État. Il était le deuxième président élu par la Chambre des représentants après Thomas Jefferson en 1800[14]. Sa victoire fut permise par les suffrages des délégations de tous les États où lui et Clay avaient obtenu la majorité des votes du collège électoral, ainsi que des délégations de l'Illinois, de la Louisiane et du Maryland. À l'issue du vote, les jacksoniens accusèrent leurs adversaires d'avoir marchandé l'élection dans le cadre d'un « marché corrompu » dans lequel Adams aurait promis à Clay le poste de secrétaire d'État en échange du soutien de ce dernier[13].

Cérémonie d'investiture

Adams prêta le serment présidentiel sous l'autorité du juge en chef John Marshall le , lors d'une cérémonie organisée dans la salle des séances de la Chambre des représentants à l'intérieur du Capitole. Le président-élu prêta serment sur un livre de loi et non sur la Bible[15]. Dans son discours d'investiture, Adams adopta une ligne transpartisane en promettant de s'opposer à la montée en puissance des partis et de ne pas effectuer de nomination en fonction de considérations politiques. Il proposa également la mise en œuvre d'une politique de travaux publics de grande ampleur, avec la construction de routes, de ports et de canaux. Même si la faisabilité de ce type de projets fut mise en doute sur un plan constitutionnel, Adams affirma que la clause d'intérêt général lui octroyait une marge de manœuvre suffisante. Ses prédécesseurs avaient entrepris un certain nombre de travaux comme la construction d'une route nationale et Adams promit de faire pression sur le Congrès pour autoriser de nombreux autres chantiers similaires[16].

Composition du gouvernement

À l'instar de Monroe, Adams voulut former un cabinet géographiquement équilibré dans lequel toutes les factions partisanes seraient représentées, et il demanda en conséquence aux membres du cabinet Monroe de rester en place dans son administration[17]. Samuel L. Southard du New Jersey fut maintenu comme secrétaire à la Marine tandis que William Wirt, qui avait des attaches très fortes en Virginie et dans le Maryland, continua de servir en tant que procureur général[18]. John McLean de l'Ohio resta lui aussi à la tête du service des postes, une fonction importante mais qui ne dépendait pas du cabinet[19]. Southard et McLean avaient tous les deux soutenu Calhoun et Jackson en 1824 alors que Wirt était généralement réticent à se mêler de politique électorale[20].

Henry Clay fut quant à lui nommé au poste de secrétaire d'État, ce qui suscita des critiques de la part de ceux qui pensaient que Clay s'était désisté en faveur d'Adams à l'élection de 1824 pour briguer la fonction la plus prestigieuse au sein du cabinet[21]. Même si Clay regretta par la suite d'avoir accepté la proposition d'Adams, puisque cette décision avait alimenté les rumeurs d'un « marché corrompu » entre les deux hommes, son fort ancrage dans l'Ouest et son intérêt pour les questions de politique étrangère en faisaient un choix naturel pour diriger le département d'État[22]. Aux secrétariats de la Guerre et du Trésor, Adams pensa à désigner respectivement Andrew Jackson et William H. Crawford. Jackson ayant refusé d'intégrer l'administration, Adams choisit finalement le Virginien James Barbour, un fervent partisan de Crawford, à la tête du département de la Guerre. De son côté, Crawford ne voulait plus servir comme secrétaire du Trésor et Adams demanda à Albert Gallatin d'occuper le poste, mais celui-ci déclina la proposition. Le président se tourna finalement vers Richard Rush, de Pennsylvanie, qui servait alors comme ambassadeur en Grande-Bretagne et qui n'avait pu pour cette raison concourir à l'élection de 1824. En tant que secrétaire du Trésor, Rush défendit une politique de travaux publics et la mise en place de tarifs protectionnistes[23]. D'une manière générale, le cabinet Adams fonctionna de manière harmonieuse et efficace. Le chef de l'État se réunissait avec le cabinet une fois par semaine pour discuter des grandes questions politiques et il veilla à ce que chaque membre du gouvernement puisse exercer ses fonctions de façon suffisamment autonome[24].

| Cabinet Adams | ||

| Fonction | Nom | Dates |

| Président | John Quincy Adams | 1825-1829 |

| Vice-président | John C. Calhoun | 1825-1829 |

| Secrétaire d'État | Henry Clay | 1825-1829 |

| Secrétaire au Trésor | Richard Rush | 1825-1829 |

| Secrétaire à la Guerre | James Barbour | 1825-1828 |

| Peter B. Porter | 1828-1829 | |

| Procureur général | William Wirt | 1825-1829 |

| Secrétaire à la Marine | Samuel L. Southard (en) | 1825-1829 |

Nominations judiciaires

Adams nomma un juge à la Cour suprême des États-Unis et onze juges dans les cours de district. La première vacance du mandat d'Adams se produisit en avec la mort du juge assesseur Thomas Todd. Pour remplacer Todd, Adams désigna Robert Trimble, originaire du Kentucky, ce qui fit de lui le premier juge fédéral à accéder à la Cour suprême. Après avoir délibéré pendant un mois, le Sénat confirma la nomination de Trimble par 27 voix contre 5. Trimble mourut en 1828 à l'âge de 52 ans ce qui entraîna une nouvelle vacance. Clay et le juriste Charles Hammond ayant décliné le poste, le président choisit le sénateur John J. Crittenden du Kentucky dont la nomination fut annoncée en , quelques mois avant son départ de la Maison-Blanche. En conséquence, les sénateurs jacksoniens refusèrent de confirmer Crittenden dans ses fonctions et le soin de combler cette vacance fut laissé au nouveau président Andrew Jackson[25].

Politique intérieure

Un programme ambitieux mais en grande partie avorté

Dans son message annuel au Congrès de 1825, Adams présenta un programme ambitieux. Il préconisa des investissements massifs en faveur d'une politique de travaux publics ainsi que la création d'une université nationale, d'une académie navale et d'un observatoire national d'astronomie. Motivé par une situation financière saine et par la possibilité d'accroître les revenus du gouvernement via la vente de terrains, Adams voulait mener à terme un certain nombre de chantiers en cours de construction ou de planification, notamment une route qui reliait Washington à La Nouvelle-Orléans[26]. Il proposa également la création d'un département de l'Intérieur qui ferait partie du cabinet et dont la tâche principale serait de superviser ces chantiers[27]. Adams, plutôt que de recourir à une hausse des impôts ou à un accroissement de la dette publique, escomptait financer ces mesures par la mise en vente de terres situées à l'Ouest du pays[5]. La politique intérieure de l'administration Adams, surnommée le « système américain », avait pour objectif d'unifier des intérêts régionaux disparates dans la promotion d'une économie nationale florissante[28].

Le programme d'Adams se heurta néanmoins à une forte opposition, particulièrement de la part de ceux qui désapprouvaient son interprétation de la Constitution et qui préféraient que le pouvoir soit concentré entre les mains des États plutôt qu'entre celles du gouvernement fédéral. D'autres ne voulaient pas d'une ingérence gouvernementale et s'opposaient au principe d'une politique centralisée[29]. Dans le Sud, une partie des responsables pensait qu'Adams était secrètement favorable à la cause des abolitionnistes et qu'il voulait soumettre les États à l'autorité du gouvernement fédéral[30].

Clay avertit le président que la plupart de ses propositions ne seraient pas adoptées par le 19e Congrès, mais Adams pensait que celles-ci pourraient être votées lors d'une prochaine session[31]. Ainsi que l'avait prévu Clay, la majeure partie du programme présidentiel fut rejetée par le Congrès. La création d'une université et d'un observatoire nationaux ainsi que la mise en place d'un système uniforme de poids et mesures échouèrent à obtenir l'approbation des parlementaires[32]. Le projet de loi en faveur de la fondation d'une académie navale fut voté par le Sénat mais fut défait à la Chambre des représentants par 86 voix contre 78. L'opposition à ce projet était motivée par des raisons financières et par la crainte qu'une institution de ce type ne produise une « dégénérescence et une corruption de la morale publique »[33]. La proposition d'Adams d'instaurer une loi sur les banqueroutes n'eut pas plus de succès[32]. Le secrétaire à la Marine Southard suggéra d'effectuer une inspection générale de la côte est des États-Unis, mais le Congrès s'opposa à ce projet tout en autorisant des inspections de moindre envergure en Caroline du Sud et dans le Maryland[34]. L'administration essaya par ailleurs d'organiser une expédition navale dans l'océan Pacifique, mais là encore en fut empêchée par le Congrès[35].

Politique de travaux publics

À la différence d'autres mesures de son programme de politique intérieure, Adams obtint l'aval du Congrès pour le lancement de plusieurs chantiers ambitieux[36]. Entre 1824 et 1828, le corps du génie de l'armée des États-Unis avait mené des enquêtes sur toute une série de routes, de canaux et de voies de chemin de fer et distingué des améliorations potentielles de la navigation fluviale. En tant que président, Adams fut à l'origine d'importantes réparations sur la National Road, dont l'extension se poursuivit durant son mandat : peu de temps après son départ de la Maison-Blanche, celle-ci reliait Cumberland dans le Maryland à Zanesville dans l'Ohio[37].

Ce fut également sous son administration que débuta la construction du Chesapeake and Ohio Canal, celle du Chesapeake and Delaware Canal et enfin celle du Louisville and Portland Canal à proximité des chutes de l'Ohio ; à la même période, les Grands Lacs furent reliés au fleuve Ohio et le canal du marais de Dismal, en Caroline du Nord, fut élargi et rénové[38]. La première ligne de chemin de fer pour passagers aux États-Unis, le Baltimore and Ohio Railroad, fut aussi construit sous la présidence d'Adams. Même si la plupart de ces projets furent entrepris par des acteurs de la sphère privée, le gouvernement octroya de l'argent et des terres pour aider à l'achèvement des travaux[39]. Les chantiers mis en œuvre par l'administration Adams dans la région de l'Ohio se révélèrent particulièrement importants en permettant le développement rapide de certaines villes comme Pittsburgh, Cincinnati, Cleveland et Louisville[40].

Recomposition des partis politiques

Dans les semaines qui suivirent l'élection d'Adams en 1825, Jackson adopta une attitude courtoise vis-à-vis du président-élu[41]. Ce dernier espérait poursuivre l'objectif de Monroe consistant à éradiquer toute forme de politique partisane, et son cabinet se composait d'individus de sensibilités idéologiques et d'extractions géographiques variées[19]. La nomination de Clay au poste de secrétaire d'État avait toutefois ulcéré Jackson qui reçut une avalanche de lettres l'encourageant à se représenter en 1828 ; toujours en 1825, il accepta d'être choisi par la législature du Tennessee comme candidat à la prochaine élection[42]. L'entrée de Clay au gouvernement avait aussi mécontenté les partisans de Crawford et de Calhoun[43] : celui-ci, bien que proche d'Adams sous la présidence de Monroe, s'était en effet distancié du nouveau président à l'annonce de la nomination de Clay, désormais le mieux placé pour succéder à Adams. L'échec de la révolte des esclaves conduite par Denmark Vesey en 1822 avait par ailleurs contribué à faire évoluer le positionnement politique de Calhoun, lequel se fit un défenseur intransigeant des droits des États à partir des années 1820[44].

Les mesures proposées par Adams dans son message annuel au Congrès, en , galvanisèrent l'opposition et des personnalités importantes comme Francis Preston Blair du Kentucky et Thomas Hart Benton du Missouri rompirent avec l'administration Adams[45]. À la fin de la première session du 19e Congrès, une coalition parlementaire hostile au président se constitua, rassemblant des jacksoniens (menés par Benton et Hugh Lawson White), des partisans de Crawford (sous la direction de Martin Van Buren et de Nathaniel Macon) et des soutiens de Calhoun (conduits par Robert Y. Hayne et George McDuffie)[46]. En dehors de Clay, Adams n'avait pas vraiment d'alliés influents au-delà du Nord et sa politique fut défendue au Congrès par Edward Everett, John W. Taylor et Daniel Webster[47]. Les partisans d'Adams commencèrent à se dénommer entre eux les « nationaux-républicains » alors que les partisans de Jackson se qualifiaient de « démocrates »[48] ; de son côté, la presse les désignait plus simplement comme les « hommes d'Adams » ou les « hommes de Jackson »[49].

Lors des élections de mi-mandat en 1826, l'opposition rafla de nombreux sièges à travers le pays, les partisans d'Adams n'ayant pas su coordonner leurs efforts[50]. À la suite de ces élections, Van Buren eut une entrevue avec Calhoun et le convainquit d'appuyer la candidature de Jackson pour l'élection présidentielle de 1828, lui-même étant parvenu à rallier à sa position de nombreux électeurs de Crawford[51]. Calhoun espérait quant à lui succéder à Jackson en 1832 ou en 1836[49]. Le principal objectif de Van Buren était de reconstituer à terme l'alliance qui avait existé sous la présidence de Jefferson entre les planteurs du Sud et les « républicains ordinaires » du Nord[52], contribuant ainsi à faire renaître l'antagonisme traditionnel entre républicains-démocrates et fédéralistes. Se référant au récent débat sur le compromis du Missouri, Van Buren craignait que l'échec à édifier un système à deux partis ne divise le pays sur des questions sectionnelles et non partisanes[53].

Contrairement à Van Buren, Adams croyait encore en la possibilité d'une nation débarrassée de tout esprit partisan et il refusa de profiter pleinement de son influence pour se constituer une base électorale solide[54] : ses nominations étaient ainsi le plus souvent destinées non pas à récompenser ses soutiens mais à faire taire les critiques à l'encontre de son administration[55]. Il s'employa néanmoins à courtiser d'anciens fédéralistes comme Rufus King, mais les divisions qui agitaient ces derniers en interne et leur impopularité auprès des républicains-démocrates empêchèrent Adams de s'assurer complètement de leur soutien[56]. Le président ne parvint pas non plus à s'attirer les faveurs du mouvement anti-maçonnique naissant et des partisans de l'influent gouverneur de New York, DeWitt Clinton[57]. En dehors de la Nouvelle-Angleterre, beaucoup de partisans du gouvernement se définissaient davantage dans leur opposition à Jackson que dans leur soutien à Adams[58].

Si Jackson jouissait d'une grande popularité — beaucoup de ses partisans pensaient que l'élection lui avait été « volée » injustement —, il lui manquait une plateforme idéologique capable de fédérer les opposants à Adams[50]. Par peur de mécontenter l'une ou l'autre frange de ses soutiens, Jackson ne prit cependant aucun engagement fort en dehors de son opposition à l'administration présidentielle[59]. Ses partisans dans l'Ouest attendaient de Jackson une politique de travaux publics ambitieuse et ceux de Pennsylvanie espéraient qu'il défendrait des droits de douane élevés ; paradoxalement, de nombreux sudistes voyaient en Jackson le fer de lance des opposants à un pouvoir exécutif fort, dont ils craignaient qu'il se retourne un jour contre l'esclavage[60]. Même si Jackson ne formula aucun programme politique précis, à l'inverse d'Adams, sa coalition fit bloc pour dénoncer la puissance excessive du gouvernement fédéral. Les jacksoniens se déclaraient par ailleurs favorables à l'ouverture des terres occupées par les Amérindiens à la colonisation[53].

Tarif de 1828

Les partisans d'Adams perdirent le contrôle du Congrès après les élections de mi-mandat de 1826, et le président de la Chambre des représentants John Taylor, un fervent soutien du président, fut remplacé par Andrew Stevenson, un jacksonien[61]. Adams lui-même nota que c'était la première fois dans l'histoire des États-Unis que le Congrès était entièrement dominé par les opposants politiques du président[62]. Durant les deux premières années de son mandat, Adams avait soigneusement évité de prendre position sur la question des droits de douane, en partie pour ne pas s'attirer les foudres de ses alliés dans le Sud et en Nouvelle-Angleterre[63]. Dans cette dernière région, l'industrie manufacturière poussait à l'adoption de tarifs protectionnistes alors que les milieux maritimes y étaient opposés. Au Sud, les efforts pour donner naissance à une industrie locale avaient été largement abandonnés au profit du développement de la culture du coton. Certains États comme le Kentucky faisaient exception en réclamant une hausse des droits de douane mais la grande majorité des habitants du Sud plaidaient ouvertement en faveur de tarifs réduits et du libre-échange[64].

À leur arrivée au pouvoir en 1827, les jacksoniens élaborèrent un projet de loi tarifaire dont le but était de favoriser les États de l'Ouest tout en instaurant des taxes élevées sur les importations de produits cruciaux pour l'économie de la Nouvelle-Angleterre[65]. Le projet de loi fut adopté à la Chambre par 105 voix contre 94. Parmi les partisans du président, 61 votèrent pour et 35 contre, tandis qu'une confortable majorité de jacksoniens votèrent contre le texte[66]. Il est difficile de savoir si Van Buren, chargé de défendre le projet de loi au Congrès, avait l'intention de le faire adopter où s'il l'avait délibérément conçu de manière à forcer Adams et ses alliés à s'y opposer[65]. Le tarif de 1828, rapidement surnommé le « tarif des Abominations », fut finalement ratifié par le président Adams, ce qui lui valut d'être critiqué dans le Sud sans pour autant que le mérite lui en soit attribué dans le Nord[67]. Le maintien de droits de douane élevés fut le principal facteur à l'origine de la crise de la Nullification dans les années 1830[68].

Politique indienne

Adams était partisan de l'assimilation progressive des Amérindiens par le biais d'accords consensuels, une conception fort peu répandue chez les responsables blancs dans les années 1820. Il était néanmoins fortement attaché à l'expansion des États-Unis vers l'ouest : les colons installés sur la frontière réclamaient alors à grand cri une politique plus expansionniste qui ne prenait pas en compte les préoccupations des Amérindiens. Au début de son mandat, Adams annula le traité d'Indian Springs après avoir appris que le gouverneur de la Géorgie, George Michael Troup, avait contraint les Creeks à se soumettre au traité[69]. En , un nouvel accord fut passé avec les Creeks qui autorisait ces derniers à rester sur place mais qui attribuait une grande partie de leur territoire à la Géorgie. Troup refusa les termes du traité et déclara que tous les citoyens géorgiens étaient libres d'expulser les Creeks[70]. Un confrontation entre la Géorgie et le gouvernement fédéral était sur le point d'éclater mais les Creeks acceptèrent de négocier un troisième traité[71]. Même si l'attitude de Troup envers le gouvernement et les Creeks fut généralement condamnée, la gestion de cet incident par l'administration Adams mécontenta fortement dans le Sud profond les partisans d'une déportation pure et simple des Amérindiens[72].

Politique étrangère

Commerce et revendications

Dans le domaine de la politique étrangère, l'un des principaux objectifs de l'administration Adams fut de développer le commerce américain[73]. Le gouvernement négocia ainsi des traités réciproques avec le Danemark, la Ligue hanséatique, les pays scandinaves, la Prusse et la République fédérale d'Amérique centrale, et des accords de commerce furent conclus avec le royaume d'Hawaï et le royaume de Tahiti[74]. Adams renouvela également des traités préexistants avec le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas et entama également des négociations avec l'Autriche, l'Empire ottoman et le Mexique. Ces efforts débouchèrent sur l'élaboration de traités qui furent ratifiés après le départ d'Adams de la Maison-Blanche. De manière générale, ces traités de commerce avaient pour but d'accroître les échanges commerciaux en temps de paix et de faire respecter la neutralité des navires marchands américains en temps de guerre[75].

Adams voulait donner un nouveau souffle au commerce avec les Antilles, qui avait chuté de façon spectaculaire depuis 1801. Les accords signés avec le Danemark et la Suède ouvrirent les colonies de ces deux pays au commerce américain, mais Adams était surtout préoccupé par la question des échanges commerciaux avec les Antilles britanniques. Les États-Unis avaient négocié un traité de commerce avec le Royaume-Uni en 1815 mais cet accord excluait les possessions britanniques dans l'hémisphère Ouest. En 1823, sous la pression des Américains, Londres avait autorisé ses colonies des Antilles à importer des produits américains en petite quantité, ce qui n'empêcha pas Washington de continuer à réclamer la fin du système de tarif préférentiel dont bénéficiait les colonies britanniques[76]. Deux ans plus tard, le Royaume-Uni interdit les relations commerciales entre les États-Unis et ses possessions aux Antilles, ce qui porta un rude coup à la réputation d'Adams[77]. Son administration discuta longuement avec les Britanniques pour obtenir la levée de cette interdiction, mais les tractations se soldèrent par une impasse[78]. En dépit de cet échec, les autres accords commerciaux négociés par Adams contribuèrent à augmenter le volume global des exportations américaines[79].

L'administration Adams régla aussi un certain nombre de revendications américaines qui remontaient au temps des guerres napoléoniennes, de la guerre anglo-américaine de 1812 et du traité de Gand. Adams considérait que le règlement de ces questions était primordial à la liberté du commerce américain. L'ambassadeur des États-Unis à Londres, Albert Gallatin, convainquit le gouvernement britannique de verser une indemnité d'environ un million de dollars. Les États-Unis perçurent également des sommes plus modestes de la part de la Suède, du Danemark et de la Russie. En revanche, les négociations avec la France furent rompues après la chute du gouvernement Villèle en 1828[80]. De même, les doléances adressées par Clay et Adams au Mexique n'eurent pas de suite[81].

Amérique latine

_y_Congreso_de_Panam%C3%A1_(Bol%C3%ADvar).svg.png.webp)

En Amérique latine, Adams et Clay menèrent une politique volontariste afin d'empêcher cette zone de tomber sous l'influence économique de l'Empire britannique[82]. En 1826, l'administration envisagea d'envoyer une délégation au congrès de Panama, une conférence organisée par Simón Bolívar et qui rassemblait les républiques d'Amérique latine[83]. Le président et son secrétaire d'État espéraient inaugurer avec cette conférence une « politique de bon voisinage » entre les différents États indépendants d'Amérique[84].

Toutefois, les financements nécessaires à la délégation et sa composition dégénérèrent en une bataille partisane au sujet de la politique intérieure de l'administration, et des opposants comme le sénateur Martin Van Buren firent obstacle au processus de confirmation de la délégation[29]. Van Buren considérait que la participation des États-Unis au congrès de Panama contrevenait à la tradition isolationniste de la politique étrangère américaine, en vigueur depuis George Washington[84], tandis que Calhoun était trop heureux de dénigrer une initiative venant d'un adversaire comme Clay[82]. L'envoi de la délégation fut finalement voté par le Sénat, mais cette dernière, en raison de l'obstruction menée par une partie des sénateurs, n'arriva qu'après la fin des travaux du congrès[85].

En 1825, l'ambassadeur de la République fédérale d'Amérique centrale à Washington, Antonio José Cañas, proposa un traité permettant la construction d'un canal au Nicaragua[86]. Impressionné par le canal Érié qui venait tout juste d'entrer en service, Adams se montra intéressé par le projet[83]. La fédération délivra un contrat pour la mise en chantier du canal à un groupe d'entrepreneurs américains, mais l'entreprise échoua en raison d'un manque de financement. Cet échec contribua à l'effondrement de la République fédérale qui fut dissoute en 1839[87].

Problèmes frontaliers

Sous sa présidence, Adams poursuivit les négociations avec le Royaume-Uni au sujet de la question des frontières, notamment celle entre le Maine et le Canada qui n'était toujours pas réglée de façon très nette[77]. Gallatin était favorable à un partage du territoire de l'Oregon au niveau du fleuve Columbia, mais Adams et Clay ne voulaient faire aucune concession au-delà du 49e parallèle nord[88]. Le Mexique avait proclamé son indépendance peu après la ratification du traité Adams-Onís entre les États-Unis et l'Espagne, et l'administration Adams proposa au gouvernement mexicain de redéfinir la frontière américano-mexicaine[89]. L'ambassadeur des États-Unis à Mexico, Joel Roberts Poinsett, tenta vainement de négocier l'achat du Texas. En 1826, des colons américains installés au Texas déclenchèrent la révolte de Fredonia, mais Adams maintint son pays à l'écart des événements[90].

Élection présidentielle de 1828

En prévision de l'élection présidentielle à venir, les jacksoniens mirent en place un appareil politique efficace et des techniques de campagne modernes. Plutôt que de se concentrer sur les questions de fond, ils mirent l'accent sur la popularité de Jackson et la corruption supposée d'Adams et du gouvernement fédéral. Jackson lui-même décrivit la campagne comme un « affrontement entre la vertu du peuple et le patronage de l'exécutif »[91]. Toutefois, Adams refusa de s'approprier les méthodes de son adversaire et renonça à faire usage de la presse, pourtant largement favorable au gouvernement[92]. Au début de l'année 1827, Jackson fut accusé publiquement d'avoir encouragé sa femme Rachel à quitter son premier mari[93]. En réponse, les partisans de Jackson attaquèrent le président sur sa vie privée, et la campagne devint de plus en plus virulente[94]. Les journaux soutenant la candidature de Jackson dépeignirent Adams comme un intellectuel déconnecté des réalités du pays[95], tandis que les journaux pro-Adams critiquèrent Jackson pour son implication dans divers duels et bagarres, le jugeant trop émotif et impulsif pour briguer la présidence. Les personnalités respectives d'Adams et de Jackson furent au cœur des débats durant toute la campagne, à la grande déception d'Adams et de Clay qui avaient espéré que celle-ci se concentre sur la politique intérieure de l'administration[96].

Le vice-président Calhoun rejoignit Jackson sur le ticket démocrate en tant que candidat à sa propre succession. Adams désigna quant à lui le secrétaire du Trésor Richard Rush comme colistier après avoir essuyé un refus du gouverneur de Pennsylvanie John Andrew Shulze[97]. Pour la première fois dans l'histoire américaine, l'élection présidentielle de 1828 opposa un ticket composé de deux nordistes à un ticket formé de deux sudistes[98]. Aucun des deux candidats ne fit campagne sur la question de l'esclavage mais le fait qu'Adams soit originaire de la Nouvelle-Angleterre joua contre lui car beaucoup d'électeurs avaient des préjugés culturels négatifs sur cette région[99]. Bien que timidement soutenu par les fédéralistes, l'affiliation d'Adams à ce parti au début de sa carrière politique porta également atteinte à sa candidature, en particulier dans l'Ouest[100].

Les trois États-pivots de cette élection, le New York, la Pennsylvanie et l'Ohio, représentaient à eux seuls quasiment le tiers des votes de grands électeurs du pays[101]. Jackson les remporta tous les trois de même que l'État de résidence de Clay, le Kentucky, et empêcha Adams de remporter une victoire complète en Nouvelle-Angleterre en obtenant la voix d'un grand électeur du Maine[102]. Le candidat démocrate arriva également en tête du vote populaire avec 50,3 % des suffrages dans les États libres et 72,6 % dans les États esclavagistes[103]. Au total, Jackson obtint 178 votes de grands électeurs sur 261 et un peu moins de 56 % du vote populaire, performance qui ne fut égalé par aucun autre candidat jusqu'à l'élection de Theodore Roosevelt en 1904. Adams fut quant à lui le deuxième président à ne pas être réélu pour un second mandat, après son propre père[102]. En 1828, seuls deux États n'élisaient pas le président au suffrage populaire et le nombre total de votes enregistrés lors de l'élection de 1828 fut triple de celui de l'élection de 1824. Cette forte hausse de la participation était due à la récente vague de démocratisation du système politique, ainsi qu'à l'intérêt accru des citoyens pour l'élection présidentielle et à la capacité croissante des partis à mobiliser leurs électeurs[104].

L'élection de 1828 marqua aussi la fin de l'« ère des bons sentiments » et le début du second système des partis. Le rêve d'une politique non partisane, partagé par Monroe, Adams et de nombreux autres dirigeants, s'effaça au profit d'une légitimation du rôle des partis. Au cours de la campagne, Adams avait défendu la conviction que le gouvernement devait chercher à améliorer la vie des citoyens alors que Jackson avait au contraire défendu la vision d'un gouvernement dont le seul objectif était de préserver la liberté contre le pouvoir. En dépit de la victoire écrasante de Jackson à l'élection de 1828, la rivalité entre Jackson et Adams continua de résonner lors des élections ultérieures. La coalition rassemblant les partisans de Jackson, Calhoun et Crawford fusionna dans le Parti démocrate et domina la vie politique nationale jusqu'à la guerre de Sécession. Les partisans d'Adams et de Clay formèrent de leur côté le Parti national-républicain qui fut la principale force d'opposition au président Jackson. Les nationaux-républicains intégrèrent par la suite le Parti whig qui fut le deuxième plus grand parti américain entre les années 1830 et le début des années 1850[105].

Départ de la présidence

Adams quitta ses fonctions le et n'assista pas à la cérémonie d'investiture de son successeur Andrew Jackson, qui l'avait ouvertement snobé en refusant de se plier, en tant que président-élu, à la traditionnelle « visite de courtoisie » au président sortant[106]. L'épouse de Jackson, Rachel, était morte peu de temps après l'élection et Jackson rendit Adams et ses partisans responsables de son décès en raison des accusations de polygamie portées à son encontre pendant la campagne — elle avait épousé Jackson alors que le divorce d'avec son premier mari n'avait pas encore été officialisé[107].

Héritage

John Quincy Adams est généralement considéré par les historiens et les politologues comme un président moyen. Il laisse le souvenir d'un grand secrétaire d'État et d'un homme éminemment qualifié pour la présidence, mais dont la capacité à diriger le pays fut grandement obérée par l'élection controversée de 1824. Surtout, il fut victime de son manque de perspicacité politique comme en témoigne son intention de rester à l'écart de la « mauvaise graine partisane » en plein avènement du second système des partis qui bouleversait de façon radicale la vie démocratique de la nation[108].

Paul Nagel affirme cependant qu'Adams n'était pas moins visionnaire que certains de ses contemporains et que ses échecs furent surtout le résultat d'une opposition jacksonienne particulièrement vigoureuse et de son manque d'intérêt pour la fonction présidentielle[106]. Bien qu'étant lui-même un pur produit de la société de son temps, sa conception de la politique tranchait avec les règles habituelles et il échoua, faute de pugnacité, à mobiliser des soutiens en faveur de ses décisions, ceci alors même qu'il était constamment attaqué par les partisans de Jackson pour le supposé marchandage de son élection avec Clay[109].

Dans un sondage C-SPAN de 2017, Adams figurait dans la partie intermédiaire du classement des présidents américains, derrière George H. W. Bush et devant Ulysses S. Grant. L'enquête demandait à 91 historiens spécialistes de la présidence de ranger les 43 individus ayant exercé la fonction suprême (dont le président sortant Barack Obama) dans diverses catégories afin d'établir ensuite un classement général. Adams termina à la 21e place (alors qu'il était 19e en 2000 et 2009). Son évaluation portait sur sa capacité de persuasion publique (33e), son leadership en situation de crise (23e), sa gestion économique (17e), son autorité morale (16e), sa gestion des affaires internationales (15e), ses compétences administratives (18e), ses relations avec le Congrès (32e), sa vision politique et sa capacité à mettre sur pied un agenda (15e), ses réalisations pour une justice plus égalitaire (9e) et enfin une remise en perspective de sa performance selon le contexte (22e)[110]. Un sondage mené en 2018 auprès de la section consacrée aux présidents et aux politiques exécutives de l’American Political Science Association situait Adams à la 23e place du classement[111].

Bibliographie

- (en) Mary W. M. Hargreaves, The Presidency of John Quincy Adams, University Press of Kansas, .

- (en) Daniel W. Howe, What Hath God Wrought : The Transformation of America, 1815–1848, Oxford University Press, coll. « Oxford History of the United States », , 904 p. (ISBN 978-0-19-507894-7 et 0-19-507894-2, OCLC 122701433, lire en ligne).

- (en) Fred Kaplan, John Quincy Adams : American Visionary, HarperCollins, .

- (en) Lynn H. Parsons, The Birth of Modern Politics : Andrew Jackson, John Quincy Adams, and the Election of 1828, Oxford University Press, .

- (en) Robert V. Remini, John Quincy Adams, New York, Times Books, , 172 p. (ISBN 0-8050-6939-9, lire en ligne).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Presidency of John Quincy Adams » (voir la liste des auteurs).

- Parsons 2009, p. 70-72.

- Kaplan 2014, p. 364-367.

- Kaplan 2014, p. 206.

- Hargreaves 1985, p. 24.

- Howe 2007, p. 203-204.

- Hargreaves 1985, p. 20-21.

- Hargreaves 1985, p. 20, 26 et 29.

- Kaplan 2014, p. 386-389.

- Parsons 2009, p. 79-86.

- Hargreaves 1985, p. 19.

- (en) Margaret A. Hogan, « John Quincy Adams: Campaigns and Elections », sur millercenter.org, Miller Center of Public Affairs (consulté le ).

- Hargreaves 1985, p. 33-34 ; 36-38.

- Kaplan 2014, p. 391-393 ; 398.

- (en) Frederic D. Schwarz, « 1825 One Hundred And Seventy-five Years Ago », American Heritage, Rockville, American Heritage Publishing, vol. 51, no 1, (lire en ligne).

- (en) « Swearing-In Ceremony for President John Quincy Adams: Tenth Inaugural Ceremonies, March 4, 1825 », sur inaugural.senate.gov, Sénat des États-Unis, joint congressional committee on inaugural ceremonies (consulté le ).

- Kaplan 2014, p. 394-396.

- Hargreaves 1985, p. 47-48.

- Hargreaves 1985, p. 49-50.

- Parsons 2009, p. 106-107.

- Hargreaves 1985, p. 49-51.

- Kaplan 2014, p. 396-397.

- Howe 2007, p. 247-248.

- Hargreaves 1985, p. 48-49.

- Hargreaves 1985, p. 62-64.

- (en) Henry J. Abraham, Justices, Presidents, and Senators : A History of the U.S. Supreme Court Appointments from Washington to Bush II, Rowman & Littlefield, , 439 p. (ISBN 978-0-7425-5895-3, lire en ligne), p. 75-76.

- Kaplan 2014, p. 402-403.

- Remini 2002, p. 80-81.

- Hargreaves 1985, p. 311-314.

- Kaplan 2014, p. 404-405.

- Kaplan 2014, p. 397-398.

- Hargreaves 1985, p. 166.

- Remini 2002, p. 84-86.

- Hargreaves 1985, p. 167.

- Hargreaves 1985, p. 171-172.

- Hargreaves 1985, p. 168-171.

- Hargreaves 1985, p. 173.

- Hargreaves 1985, p. 173-174.

- Hargreaves 1985, p. 176-177.

- Remini 2002, p. 85-86.

- Hargreaves 1985, p. 315-316.

- Parsons 2009, p. 105-106.

- Parsons 2009, p. 110-111.

- Hargreaves 1985, p. 43-44.

- Howe 2007, p. 249-250.

- Parsons 2009, p. 114-115.

- Parsons 2009, p. 119-120.

- Parsons 2009, p. 138-139.

- Remini 2002, p. 84-85.

- Howe 2007, p. 251.

- Parsons 2009, p. 125-126.

- Parsons 2009, p. 127-128.

- Hargreaves 1985, p. 250-251.

- Howe 2007, p. 279-280.

- Parsons 2009, p. 141-142.

- Howe 2007, p. 259.

- Hargreaves 1985, p. 255-257.

- Hargreaves 1985, p. 292-294.

- Parsons 2009, p. 168-169.

- Parsons 2009, p. 140-141.

- Parsons 2009, p. 156-157.

- Parsons 2009, p. 146-147.

- Remini 2002, p. 110-111.

- Hargreaves 1985, p. 189-191.

- Howe 2007, p. 272-273.

- (en) Robert V. Remini, « Martin Van Buren and the Tariff of Abominations », The American Historical Review, , p. 903-917 (JSTOR 1848947).

- Hargreaves 1985, p. 195-196.

- Parsons 2009, p. 157-158.

- Remini 2002, p. 115-116.

- (en) Charles N. Edel, Nation Builder : John Quincy Adams and the Grand Strategy of the Republic, Harvard University Press, , p. 225-226.

- Kaplan 2014, p. 398-400.

- Howe 2007, p. 256.

- Hargreaves 1985, p. 101.

- Hargreaves 1985, p. 67-68.

- Hargreaves 1985, p. 76-85.

- Hargreaves 1985, p. 89.

- Hargreaves 1985, p. 91-95.

- Kaplan 2014, p. 400-401.

- Hargreaves 1985, p. 102-107.

- Hargreaves 1985, p. 110-112.

- Hargreaves 1985, p. 68-72.

- Hargreaves 1985, p. 75.

- Howe 2007, p. 257.

- Kaplan 2014, p. 401-402.

- Remini 2002, p. 82-83.

- Kaplan 2014, p. 408-410.

- Hargreaves 1985, p. 123-124.

- Hargreaves 1985, p. 124-125.

- Hargreaves 1985, p. 117-118.

- Howe 2007, p. 258.

- Hargreaves 1985, p. 116.

- Howe 2007, p. 275-277.

- Parsons 2009, p. 152-154.

- Parsons 2009, p. 142-143.

- Parsons 2009, p. 143-144.

- Parsons 2009, p. 166-167.

- Howe 2007, p. 278-279.

- Hargreaves 1985, p. 283-284.

- Parsons 2009, p. 171-172.

- Parsons 2009, p. 172-173.

- Hargreaves 1985, p. 298-299.

- Parsons 2009, p. 177-178.

- Parsons 2009, p. 181-183.

- Howe 2007, p. 281-283.

- Howe 2007, p. 276 ; 280-281.

- Parsons 2009, p. 185-187 ; 195.

- (en) Paul C. Nagel, Descent from Glory : Four Generations of the John Adams Family, New York, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-503172-0).

- Parsons 2009, p. 189-190.

- (en) Margaret A. Hogan, « John Quincy Adams: Impact and Legacy », sur millercenter.org, Miller Center of Public Affairs (consulté le ).

- (en) R. R. Stenberg, « Jackson, Buchanan, and the "Corrupt Bargain" Calumny », The Pennsylvania Magazine of History and Biography, vol. 58, no 1, , p. 61-85 (DOI 10.2307/20086857).

- (en) « Historians Survey Results: John Quincy Adams », sur c-span.org, (consulté le ).

- (en) Brandon Rottinghaus et Justin S. Vaughn, « How Does Trump Stack Up Against the Best — and Worst — Presidents? », sur nytimes.com, The New York Times, (consulté le ).