Place des femmes dans l'Église catholique

La place des femmes dans l'Église catholique fait l'objet de nombreuses recherches, comme en témoigne la bibliographie abondante sur le sujet. L’Église catholique a, dès l'origine et de façon continue, insisté sur l’égale dignité des femmes et des hommes. Au cours des siècles passés, et parfois encore aujourd'hui - mais cela est davantage débattu - elle a aussi mis en avant les spécificités de leurs rôles respectifs. Malgré cette égale dignité spirituelle, la subordination pratique des femmes aux hommes au cours de l'histoire de l'Église, ainsi que de nombreux préjugés concernant les femmes que l'on peut relever par exemple chez les Pères de l'Église[1], est un fait historique attesté par de nombreuses recherches[2]. La question du peu de rôles décisionnels attribués aujourd'hui encore aux femmes dans la hiérarchie de l’Église fait l’objet de débats.

La vision catholique de la femme

Égale dignité de la femme et de l'homme

Pour l’Église catholique, les femmes ont une dignité égale à celle des hommes. Elles ne sont ni inférieures, ni impures [3].

Contrairement à une légende, l’Église n’a jamais mis en doute le fait que les femmes possèdent une âme. Pour le christianisme, le statut de la personne et sa dignité sont indépendants de l'origine ethnique, de la situation sociale ou de la dimension sexuelle, comme l'indique explicitement l’apôtre Paul de Tarse dans l'Epître aux Galates quand il rappelle l'égalité fondamentale de tous les baptisés :

« Il n’y a ni Juif, ni Grec ; il n'y a ni esclave ni homme libre ; il n'y a ni masculin ni féminin ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus. »

Dans une déclaration de 2008, Benoît XVI appelle les chrétiens à être « partout les promoteurs d’une culture qui reconnaisse à la femme, dans le droit et dans la réalité des faits, la dignité qui lui revient »[p 1].

Différence de fonction

L’institution catholique soutient en même temps le principe de la différence des fonctions. Cette « diversité des fonctions » est présentée comme fondée en nature. Elle ne découlerait donc pas d’un « ordre arbitraire »[p 2]. Du fait de leur capacité physique à donner la vie, les femmes disposeraient de qualités particulières dans les relations humaines (souci de l’autre, écoute, humilité etc.), qualités présentées comme précieuses dans la famille, la société et l’Église.

Cependant, l’institution catholique écarte les femmes de tout ministère ordonné (prêtrise et diaconat) ; les femmes ne prêchent presque jamais. Il est rarissime qu’une femme, même religieuse, exerce une tutelle sur des prêtres.

Pour Jean-Paul II, il y a un « déséquilibre » inscrit « dans les rapports originels entre l'homme et la femme »[p 3]. Ainsi la charge « d'enseigner, de sanctifier et de gouverner les fidèles » est dans l’Église catholique « exclusivement réservée à des hommes »[p 4].

Pour l'historien des religions Odon Vallet, le catholicisme ne déroge pas à une constante : « Au-delà des particularismes confessionnels, les grandes religions manifestent une étonnante proximité dans leur représentation de l'idéal féminin ; les femmes doivent être d'abord fidèles et fécondes, et sont avec des degrés variables souvent reléguées à un statut social globalement secondaire »[4].

Le théologien protestant Gérard Delteil propose une analyse similaire à partir de textes catholiques, analyse qu'il estime transposable aux trois grands monothéismes. Au-delà du discours sur l'égale dignité des hommes et des femmes, il existe un discours sur la différence, « inscription religieuse de l'inégalité qui marque la prédominance masculine ». Cette prédominance s'exerce via la codification des rôles au sein de l'Église, mais aussi via un phénomène d'idéalisation/stigmatisation, qui tend à enfermer les femmes dans des stéréotypes[5]. Ces idées sont cependant aujourd'hui débattues au sein même de l'Église ainsi que par des théologiennes[6] et théologiens[7] catholiques.

Modèles de sainteté

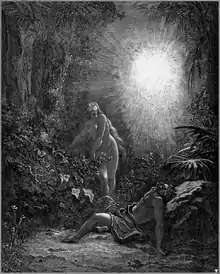

.jpg.webp)

L'idéal féminin proposé par les théologiens de l’Antiquité chrétienne et du haut Moyen Âge est celui de la Vierge Marie.

Parmi les saints et saintes canonisés entre le XIe siècle et le XIXe siècle inclus, les femmes représentent 16 % du total. Parmi celles-ci, à peine une dizaine de mères de famille, dont toutes sauf quatre ont une origine royale[8].

Parmi les mères de famille canonisées, on peut citer sainte Hélène (mère de Constantin Ier) et sainte Monique (mère de saint Augustin).

Parmi les 35 docteurs de l'Église, tous canonisés, on compte quatre femmes : Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne (proclamées docteurs en 1970), Thérèse de Lisieux (en 1997) et Hildegarde de Bingen (en 2012).

Selon le dominicain François Bœspflug, le discours ecclésiastique sur la femme tend à enfermer celle-ci dans une identité fictive, déterminée par la « loi naturelle » et la volonté de Dieu : vocation à aider, obéir, se taire et servir les hommes (les enfants, les malades, les pauvres, les vieux…). Pour éviter d’être une nouvelle Ève tentatrice, il faudrait que la femme prenne pour modèle Marie, à la fois vierge et mère[9].

Arrière-plan : les femmes dans le Nouveau Testament et dans la théologie traditionnelle

Dans les Évangiles

Dans les Évangiles, on ne voit pas les apôtres parler aux femmes. (Il y a une exception cependant : la réponse de Pierre à la servante du grand prêtre qui le reconnaît au soir de l’arrestation de Jésus : « Je ne sais pas ce que tu veux dire », Mc 14, 68.)[10]

Or Jésus converse régulièrement avec les femmes. Davantage : il reconnaît souvent en elles la force de l’Esprit. On le voit par exemple dans l’épisode de la guérison de la fille d’une Cananéenne (Mc 7, 24-30), ou dans le dialogue avec Marthe avant la résurrection de Lazare (Jn 11, 25-27). Mais, en même temps, Jésus n’admet ni que les femmes s’enferment dans la vie domestique (Lc 10, 41), ni qu'elles se cantonnent à leur condition biologique. À la femme qui l’interpelle crûment en bénissant le ventre qui l’a porté et les seins qu’il a sucés, Jésus répond : « Bienheureux plutôt ceux qui font la volonté de mon père » (Lc 11, 27-28)[10].

Jésus ignore ostensiblement les tabous qui pèsent sur les femmes qu’il rencontre : il se laisse toucher par la femme qui perd son sang (Mt 9, 20-22), il accepte l’hommage d’une pécheresse anonyme sous le regard réprobateur de Simon le pharisien (Lc, 7, 36-50), il demande de l’eau à une Samaritaine, l’étrangère infréquentable (Jn 4, 1-42)[11].

Moins que par des paroles, la relation de Jésus et des femmes se révèle donc par des gestes ou des attitudes. L'épisode du flacon de parfum brisé (Jn 12, 1-11) illustre sa proximité avec Marie de Béthanie. Au Calvaire, les femmes, nommées par leurs noms, donnent par leur présence une ultime preuve de leur fidélité. Et, au matin de Pâques, ce sont les femmes, venues parfumer le cadavre de leur maître défunt, qui reçoivent la révélation de la résurrection (Mt 28, 1-10, Mc 16, Lc 24, Jn 20, 10-18)[10].

La Vierge Marie présente dans les quatre Évangiles, occupe dans l'histoire du salut et pour tous les chrétiens une place prédominante. Elle est celle qui a porté Dieu en son sein, et qui, en rendant possible l'Incarnation a rendu le salut accessible à tous les hommes[12].

Dans les autres écrits du Nouveau Testament

Même si saint Paul reconnaît l’égalité des hommes et des femmes dans le Christ, il demande aux femmes « de se taire dans les assemblées » (1 Co 14, 34) [10].

Mais lui-même dialogue avec les femmes. À Philippes, disent les Actes, « nous étant assis, nous adressâmes la parole aux femmes qui s’étaient réunies. L’une d’elles, Lydie, nous écoutait… » (Ac 16, 13). Dans ses lettres, il salue plus de quinze femmes auxquelles il confie des responsabilités importantes. À Chencrée, port de Corinthe, il charge Phoebée du diaconat et de la présidence d’une communauté (Rm 16, 1) [10].

Dans la théologie traditionnelle

Saint Augustin

Saint Augustin, dans la Trinité XII, 7, explique que la femme n’est pas l’image de Dieu au même titre que l’homme. En tant que homo, la femme est image de Dieu en son âme rationnelle, mais en tant que femina, elle ne le reflète pas dans son corps. Plus précisément, la femme n’est image de Dieu qu’avec son mari, alors que le mari est en lui-même image parfaite de Dieu. L’existence corporelle de la femme la voue ainsi à une fonction d’auxiliaire de l’homme[13].

Saint Thomas d'Aquin

Saint Thomas d’Aquin commente, dans la Somme théologique, la question des rapports homme-femme (voir I, question 92 article 1).

Le récit de la création signifie que la distinction des sexes a pour finalité la reproduction de l’espèce : l’homme, en tant que sexe premier, reçoit une aide pour son activité procréatrice. La perspective de Thomas n’est cependant pas celle d’une complémentarité réciproque entre l’homme et la femme, mais celle d’une relation entre le supérieur et le subordonné.

Cette soumission par nature de la femme à l'homme est pour saint Thomas au fondement du refus du sacrement de l'ordre pour les chrétiennes.

Certes, en tant qu’être humain (homo), possédant la qualité d’image de Dieu, la femme a, non moins que l’homme (vir), la béatitude pour finalité naturelle. Toutefois, comme cette finalité ne sera réalisée que dans la gloire éternelle, dans la vie terrestre, elle demeure assujettie[14].

Les religieuses aujourd'hui

On compte en 2014 plus de 700 000 religieuses dans le monde. La diminution globale par rapport à 2013 est de 10 000 environ. Les augmentations, sur l’année, concernent l’Afrique (environ +700) et l’Asie (environ +2 100), alors que les diminutions sont enregistrées en Amérique (environ –4 200), en Europe (environ –9 000) et en Océanie (environ –200)[15].

En 2004, aux États-Unis et au Canada, entre 78 % et 82 % du clergé régulier sont des femmes. La proportion est de 76 % en Europe[16]. Au Canada en 2004, l’âge moyen des religieuses est de 73 ans. Aux États-Unis en 1999, la moyenne est de 69 ans. En France, la même année, elle est de 74 ans[17].

Les congrégations féminines se dirigent elles-mêmes, même si elles sont ultimement soumises aux évêques et au Saint-Siège. L'abbesse, supérieure d'une abbaye, est élue par ses consœurs réunies en chapitre.

Les salésiennes forment la congrégation religieuse féminine la plus importante au monde. Parmi les autres ordres notables, on peut citer : les Petites sœurs des pauvres, fondées en 1839 par Jeanne Jugan et engagées dans une action caritative internationale, pour l’accueil et le soin des personnes âgées pauvres et isolées ; les Sœurs de la Miséricorde fondées par Catherine McAuley en 1831 ; les Sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur fondées en 1866 par Mary MacKillop ; les Missionnaires de la Charité fondées en 1950 par mère Teresa.

Place des femmes dans la vie ecclésiale

Présence majoritaire dans les emplois de service cléricaux

Du fait notamment de la baisse du nombre des prêtres, les laïcs participent de plus en plus au travail religieux. Or, en France, on observe une très forte féminisation des permanents laïcs (en 2015, les trois quarts des laïcs ayant une lettre de mission dans les diocèses de France métropolitaine sont des femmes[18]). Les femmes occupent aujourd’hui des postes autrefois réservés à des prêtres[19]. En paroisse, elles font la catéchèse, préparent au baptême et au mariage, accompagnent les familles en deuil etc.

En 1984, sur 150 000 catéchistes de l’enseignement primaire et 70 000 dans le premier cycle secondaire, 87 % étaient des femmes. En 1994, parmi les laïcs catéchistes, la proportion des femmes est de 90,2 %[20].

Les femmes sont de plus en plus nombreuses parmi les aumôniers de l’enseignement public comme privé, d’hôpitaux, de prisons… Si les religieuses ont joué un rôle pionnier dans l’accès à ce type de poste dans les années 1980 et au début des années 1990, aujourd’hui ce sont des femmes généralement mariées qui les occupent [21].

En 2015, on compte 371 femmes employées au Vatican (19 % du personnel), pour la plupart dans des emplois de service, ainsi qu’au supermarché du Vatican, au bureau de poste et dans les musées. Les femmes ayant les postes les plus élevés sont une religieuse italienne, Nicoletta Spezzati, sous-secrétaire à la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, et une laïque, italienne également, Flaminia Giovanelli, sous-secrétaire au Conseil pontifical Justice et Paix[22].

Absence de visibilité

Pour Céline Béraud, dans l’Église catholique, la reconnaissance passe par la visibilité liturgique. Le prêtre jouit pleinement de cette visibilité, mais les laïcs en sont largement dépourvus. Dans un rituel, ils peuvent certes animer les chants, faire des lectures, distribuer la communion, mais leurs fonctions sont secondaires et dépendent entièrement du président de la cérémonie, qui est nécessairement un prêtre. La réticence de l’épiscopat à l’égard des « assemblées dominicales en l’absence de prêtres » (ADAP) peut s’analyser comme liée à la crainte d’un amoindrissement de la centralité du prêtre[23].

Au cours de la messe, l’Évangile ne peut être lu que par un prêtre ou par un diacre. De ce fait, il ne peut être lu par une femme. Les femmes agissent le plus souvent en amont du rituel, notamment dans la préparation des sacrements. Au moment même de la célébration du rituel, elles rejoignent les coulisses [24].

Dans certaines paroisses, le groupe des enfants de chœur est mixte et les tâches sont indifférenciées, dans d’autres il est strictement masculin, dans d’autres enfin il est mixte, mais avec une répartition des tâches telle que les filles n’ont pas accès à l’autel : elles se chargent alors d’activités périphériques comme la distribution des feuilles de chants ou la quête[25].

Selon Isabelle de Gaulmyn, journaliste au quotidien « La Croix », « dans une société où l’image compte, où l’on a besoin de figure incarnée, l’Église catholique ne peut continuer à cacher ses femmes »[26].

Accès difficile aux responsabilités

Les femmes ont droit à la parole dans l’Église en tant que catéchistes et en tant qu’enseignantes au sein des universités catholiques. Elles peuvent également prendre part aux synodes diocésains, qui ne sont cependant que consultatifs. Lors des synodes romains, ou lors des réunions des conférences épiscopales nationales, elles sont parfois invitées à donner un avis mais n’ont aucune part aux votes, exactement au même titre que les hommes laïcs.

Depuis le , Nathalie Becquart, religieuse française, devient sous-secrétaire du Synode des évêques un poste qui s'accompagne, pour la première fois pour une femme, d'un droit de vote.

Dans les diocèses de France, au-delà des fonctions strictement réservées aux hommes (évêques, vicaires généraux, vicaires épiscopaux…), il y a des positions de responsabilité ouvertes aux femmes (délégués épiscopaux ou diocésains, membres du conseil épiscopal, économes ou chanceliers) mais dans les faits cependant, ces positions restent elles-mêmes masculines à 75%[18].

En Allemagne, selon des chiffres de la conférence épiscopale, 12,7 % des postes de direction directement liés aux évêques sont occupés par des femmes en 2015 (contre 5 % en 2005) et 19 % des postes de direction intermédiaire[27].

En , le nombre de femmes membres de la Commission théologique internationale est passé de un à cinq parmi vingt-cinq membres[18].

Lucetta Scaraffia, universitaire et chroniqueuse à l’Osservatore Romano, était l’une des 32 femmes, sur 253 participants, invitées à participer (sans droit de vote, un synode étant délibératif) au synode sur la famille, à Rome en . Dans une tribune du journal Le Monde, elle dénonça avec force la misogynie dont les évêques selon elle firent preuve à son égard[28].

Pour la bibliste Anne-Marie Pelletier « dans l’Église même, [...] des évolutions se font : aujourd’hui des femmes entrent dans les conseils épiscopaux, d’autres se retrouvent à des postes institutionnels jusqu’alors réservés à des prêtres. Il reste beaucoup à faire, en commençant tout simplement par leur donner plus largement la parole »[29].

Pour le pape François, « il faut encore élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l’Église »[p 5]. À ses yeux, « il ne fait aucun doute que nous devons faire beaucoup plus en faveur des femmes ». Non seulement la femme doit être « davantage écoutée », mais sa voix doit avoir « un poids réel », « une autorité reconnue, dans la société et dans l’Église »[30].

Par le Motu Proprio « Spiritus Domini[p 6] », le pape François ouvre les ministères institués aux femmes. Cette ouverture s'accompagne de la modification de l'article 230 du Code du Droit Canonique. Il s'agit de la possibilité pour des femmes d'être instituées au lectorat et à l'acolytat mais aussi à n'importe quel autre ministère institué décidé par un évêque. Il est à noter que l'accumulation des ministères est possible. Le pape souligne dans le motu proprio qu'il s'agit bien de ministères institués lié au sacerdoce commun du baptême et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un ministère ordonné (comme le diaconat ou le presbytérat).

Refus de l'ordination des femmes

Refus de l'ordination presbytérale

L’argument avancé pour justifier le refus de l’accès des femmes aux trois fonctions de l'Église (tria munera : gouverner, enseigner, sanctifier) exercées en plénitude par la hiérarchie ecclésiastique est double :

- Jésus était un être masculin et ses apôtres aussi. L’Église catholique ne se sent donc pas la capacité de contrevenir à ce choix.

- Le ministère, étant la représentation de l’activité christique, réclame une capacité de la représenter ; le Christ étant masculin, seul l’être masculin peut assurer cette représentation[31].

Selon le pape Jean-Paul II l'impossibilité d'ordination des femmes serait directement issue des choix du Christ lui-même :

- « En n'appelant que des hommes à être ses Apôtres, le Christ a agi d'une manière totalement libre et souveraine. Il l'a fait dans la liberté même avec laquelle il a mis en valeur la dignité et la vocation de la femme par tout son comportement, sans se conformer aux usages qui prévalaient ni aux traditions que sanctionnait la législation de son époque. »

- « D'autre part, le fait que la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, n'ait reçu ni la mission spécifique des Apôtres ni le sacerdoce ministériel montre clairement que la non-admission des femmes à l'ordination sacerdotale ne peut pas signifier qu'elles auraient une dignité moindre ni qu'elles seraient l'objet d'une discrimination ; mais c'est l'observance fidèle d'une disposition qu'il faut attribuer à la sagesse du Seigneur de l'univers. »

- « C'est pourquoi, afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine elle-même de l'Église, je déclare, en vertu de ma mission de confirmer mes frères (cf. Lc 22,32), que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église. »[p 7]

L'ordination diaconale en question

Il y a eu des diaconesses dans l’Église d’Occident. Elles ont cependant disparu dès le Ve siècle[32], et leur rôle constituait essentiellement à descendre dans les fonts baptismaux avec les femmes qui recevaient le baptême.

Des demandes d’ordination diaconale des femmes ont été formulées à plusieurs reprises par l’épiscopat allemand. Le débat en ce sens est très animé en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse et en Autriche. Il n’a jamais été abordé par l’épiscopat français[33].

Traditionnellement, Rome est opposé à toute ordination diaconale des femmes, comme risquant d’entraîner une confusion avec le diaconat masculin. Selon le P. Bruno Chenu, cette réaction traduit la peur qu’un diaconat féminin ne fonctionne comme un « cheval de Troie » pour investir le presbytérat[34].

Pourtant, le , le pape François a annoncé la constitution d’une commission chargée d’étudier la question de l’ordination diaconale des femmes. Lors du synode sur la famille d’, l’évêque canadien Paul-André Durocher l’avait proposée comme moyen d’accroître la place des femmes dans l’Eglise[35]. Début 2019, la commission a publié les résultats de ses recherches, il en ressort qu'aucun ministère ordonné féminin n'a existé ; et que donc la diaconesse n'était pas clerc. Son rôle se serait borné à assister au baptêmes par immersion des femmes et au service de l'assemblée durant les célébrations sans qu'il ne soit possible de déterminer exactement ce service.

Vision catholique de la femme mariée

L'encyclique Casti Connubii de Pie XI, en 1930, dénonce les « maîtres d’erreurs qui […] n’hésitent pas à attaquer la fidèle et honnête subordination de la femme à son mari. […] Ils proclament que tous les droits sont égaux entre époux ; […] ils prêchent orgueilleusement une émancipation de la femme, déjà accomplie ou qui doit l'être. »[p 8]

Dans la lettre apostolique Mulieris Dignitatem, Jean-Paul II interprète la soumission dont parle Saint Paul comme réciproque entre mari et femme : « Tandis que dans la relation Christ-Église, la seule soumission est celle de l'Église, dans la relation mari-femme, la soumission n'est pas unilatérale, mais bien réciproque ! »[p 9]

Féminisme et Église catholique

Critique féministe de l'institution catholique

L’association féministe Les Chiennes de garde a remis le prix du « Macho de l’année 2009 » à l'évêque André Vingt-Trois. Celui-ci avait déclaré sur Radio Notre-Dame en [36] : « Le plus difficile est d’avoir des femmes qui soient formées. Le tout n’est pas d’avoir une jupe, c’est d’avoir quelque chose dans la tête. »

Critique du féminisme par l'institution catholique

Le cardinal Joseph Ratzinger, devenu ensuite pape sous le nom de Benoît XVI, a reproché, dans une lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi adressée aux évêques de l’Église catholique en juillet 2004, au « féminisme radical » de vouloir reconstruire une identité féminine aux dépens de l'identité masculine.

- « Une première tendance souligne fortement la condition de subordination de la femme, dans le but de susciter une attitude de contestation. La femme, pour être elle-même, s’érige en rivale de l’homme. Aux abus de pouvoir, elle répond par une stratégie de recherche du pouvoir ».

La lutte des sexes, selon lui, serait donc une stratégie de recherche du pouvoir adoptée par des femmes sur-réagissant à leur condition de subordination vis-à-vis des hommes, et considérant « comme sans importance et sans influence le fait que le Fils de Dieu a[it] assumé la nature humaine dans sa forme masculine ». D'après lui, les courants de « féminisme radical » pousseraient les femmes à s'affirmer en réaction et par opposition (aux hommes) et non en étant pleinement elles-mêmes.

- « Toute perspective qui entend être celle d’une lutte des sexes n’est qu’un leurre et un piège »[p 10].

La même lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, intitulée De la collaboration des hommes et des femmes dans l’Église et dans le monde, considère qu'il est du rôle des politiques sociales de « combattre toute discrimination sexuelle injuste ». Elle affirme également que le modèle de procréation biologique n'est pas le seul et qu'il convient de « ne pas enfermer la femme dans un destin qui serait simplement biologique », car « la maternité peut trouver des formes d'accomplissement plénier même là où il n'y a pas d'engendrement physique ».

Associations militant pour la cause des femmes dans l’Église

Plusieurs organisations de laïcs catholiques réfléchissent à la place des femmes dans l'Église. On peut citer le Comité de la jupe, créé en 2008 par Christine Pedotti et Anne Soupa à la suite d'un mot malheureux du cardinal archevêque de Paris André Vingt-Trois[37]. Également l’association Femmes et Hommes Égalité, Droits et Libertés dans les Églises et la Société (FHEDLES), créé en 2011 de la fusion des associations Femmes et Hommes en Église (FHE) et Droits et Libertés dans les Églises (DLE), créées respectivement en 1969 et 1987.

Quelques jours avant le conclave destiné à trouver un successeur à Benoît XVI, le Comité de la jupe a organisé à Paris un « conclave des femmes », pour protester contre la réunion de cardinaux uniquement hommes, considérés comme peu représentatifs de la diversité de l'Église[38].

En Suisse, Monika Wyss est la première prêtresse, ordonnée le par trois « évêques » allemandes[39] du groupe « RK prêtresses Europe occidentale[40] - [41] - [42] » selon le rite catholique consommé, mais non reconnu par l'Église. La lettre De gravioribus delictis considère en effet l'ordination sacerdotale des femmes comme un délit contre la foi entrainant l'excommunication.

Notes et références

Communications de l’Église

- « Discours du pape Benoît XVI aux participants au congrès international “Femme et Homme, l’humanum dans son intégralité” », sur vatican.va, (consulté le ).

- Lettre aux femmes du monde entier, Jean-Paul II, 1995.

- Jean-Paul_II1988">Jean-Paul II, « Mulieris dignitatem : Lettre apostolique du souverain pontife Jean-Paul II sur la dignité et la vocation de la Femme à l’occasion de l’année mariale », (consulté le ), § 10.

- Jean-Paul_II1994">Jean-Paul II, « Ordinatio sacerdotalis : Lettre apostolique du pape Jean-Paul II sur l’ordination sacerdotale exclusivement réservée aux hommes », (consulté le ), § 1.

- Pape François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, § 103.

- « Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio sur la modification du can. 230 § 1 du Code de droit canonique en ce qui concerne l'accès des personnes de sexe féminin au ministère institué du lectorat et de l'acolytat (10 janvier 2021) | François », sur vatican.va (consulté le )

- Extraits de la Lettre apostolique Mulieris dignitatem. Voir également la Déclaration de la sacrée Congrégation de la Doctrine de la Foi sur la question de l’admission des femmes au sacerdoce ministériel

- Pie XI, Casti connubii, II, 3.

- Jean-Paul II, Lettre apostolique Mulieris dignitatem, 15 août 1988.

- Lettre aux évêques de l'Église catholique sur la collaboration de l'homme et de la femme dans l'Église et dans le monde

Autres références

- Baril, Audrey, « Sylviane Agacinski Métaphysique des sexes. Masculin/Féminin aux sources du christianisme. Collection « La Librairie du XXIe siècle », Paris, Éditions… », Recherches féministes, vol. 18, no 2, , p. 153–157 (ISSN 1705-9240, DOI https://doi.org/10.7202/012422ar, lire en ligne, consulté le ).

- « Filles et fils de Dieu. Une manière d'articuler égalité baptismale et… », sur editionsducerf.fr (consulté le ).

- Catéchisme de l'Église catholique, articles 369 et suivants : « Égalité et différence voulues par Dieu »

- 369 : L’homme et la femme sont créés, c’est-à-dire ils sont voulus par Dieu : dans une parfaite égalité en tant que personnes humaines, d’une part, et d’autre part dans leur être respectif d’homme et de femme. « Être homme », « être femme » est une réalité bonne et voulue par Dieu : l’homme et la femme ont une dignité inamissible qui leur vient immédiatement de Dieu leur créateur (cf. Gn 2, 7. 22). L’homme et la femme sont, avec une même dignité, « à l’image de Dieu ». Dans leur « être-homme » et leur « être-femme », ils reflètent la sagesse et la bonté du Créateur. « L’un pour l’autre » – « une unité à deux »

- 371 : Créés ensemble, l’homme et la femme sont voulus par Dieu l’un pour l’autre.

- Odon Vallet, Femmes et religions - Déesses ou servantes de Dieu ? Paris, Gallimard, 1994, p. 110, cité dans le rapport Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions Commission des droits de l'Homme, ONU 2002 .

- Gérard Delteil, Les racines religieuses de l'inégalité hommes - femmes, Conférence mars 1999 .

- « L'Église des femmes avec des hommes d' Anne-Marie Pelletier - Les Editions du cerf », sur www.editionsducerf.fr (consulté le )

- « Filles et fils de Dieu. Une manière d'articuler égalité baptismale et différence sexuelle - CF 309 de Luca Castiglioni - Les Editions du cerf », sur www.editionsducerf.fr (consulté le )

- Pierre Delooz, Sociologie et canonisation, La Haye, Martinus Nijhoff, , p. 270.

- François Bœspflug, Revue Esprit, décembre 2014, p. 146.

- Élisabeth Dufourcq, « Les chrétiennes, apôtres des apôtres et miroir de l’Église », Études 2010/6.

- Pelletier 2001, p. 26.

- Catéchisme de l’Église catholique, 2e section, chap. 1, art. 3, § 1 et suivants.

- S. Agacinski, Métaphysique des sexes. Masculin/féminin aux sources du christianisme, Seuil, 2005, p. 160-167.

- K.E. Borresen, Subordination et équivalence. Nature et rôle de la femme d’après Augustin et Thomas d’Aquin, Paris, Mame, 1968, p. 150 et suivantes.

- « Statistiques de l’Église dans le monde », sur eglise.catholique.fr (consulté le ).

- Talin 2005, p. 185-188.

- Talin 2005, p. 192.

- Samuel Lieven, « Quelle place pour les femmes dans l’Église ? », sur la-croix.com, site du journal La Croix, (consulté le ).

- Monique Hébrard, Les Femmes dans l’Église, Paris, Cerf, , p. 491.

- Dufourcq 2008, p. 1178.

- Béraud 2007, p. 126.

- « Femmes au Vatican, plus nombreuses et plus qualifiées », site du journal La Croix, (consulté le ).

- Béraud 2007, p. 129.

- Béraud 2007, p. 130.

- Céline Béraud, « Des petites filles à l’autel ? Catholicisme, genre et liturgie », in Céline Béraud, Frédéric Gugelot et Isabelle Saint-Martin, Catholicisme en tension, Éditions de l’EHESS, 2012, p. 246-248.

- Site du journal La Croix, « Et si l’Église catholique montrait ses femmes ? », 28 janvier 2015.

- La Croix, 3-12-2015 : « Femmes dans l’Église, l’Allemagne passe à l’action »

- Lucetta Scaraffia, « Et Dieu bouda la femme », sur lemonde.fr, site du journal Le Monde, (consulté le ) [texte intégral sur comitedelajupe.fr].

- Le Pèlerin, 21 août 2014, interview d’Anne-Marie Pelletier.

- Pape François, Audience générale du 15 avril 2015

- Duquoc 1989, p. 24.

- Anne Jacquemin, « La pythie, l’archéide et la diaconesse : trois visages de femmes vouées au divin », dans Du héros païen au saint chrétien, Institut d’études augustiniennes, 1997, p. 79-85. Cf. Marie-Françoise Baslez, Bible et histoire. Judaïsme, hellénisme et christianisme, Paris, Gallimard, 2003, p. 311-313 et 341-342.

- Béraud 2007, p. 78.

- Bruno Chenu, « Faut-il inventer un nouveau ministère de diaconesse ? », La Croix, .

- Le Monde, 12 mai 2016, « Le pape François entrouvre la porte de l’Eglise aux femmes ».

- Laure Daussy, « Mgr André Vingt-Trois sacré “macho de l’année” », sur lefigaro.fr, site du journal Le Figaro, (consulté le ).

- Le Figaro, 5 décembre 2008, « André Vingt-Trois accusé de propos sexistes ».

- La Vie, 23-04-2015, « Place des femmes : ça bouge dans l'Eglise catholique »

- Gisela Forster, Patricia Fresen et Ida Raming; En 2002, elles ont été consacrées par quatre autres femmes par l'« évêque » (hors communion avec le pape) argentin Rómulo Braschi (en) en tant que « prêtres ».

- (de) S. W. I. swissinfo.ch et a branch of the Swiss Broadcasting Corporation, « Erste Schweizerin zur katholischen Priesterin geweiht », sur SWI swissinfo.ch (consulté le )

- « ostschweizerinnen.ch - Vernetzungsplattform - Online-Magazin für Frauen », sur archiv.ostschweizerinnen.ch (consulté le )

- (de) « Kirche: Die Undercover-Priesterinnen », sur Die Presse, (consulté le )

Annexes

Place des femmes dans l'Église catholique contemporaine

- Maud Amandier et Alice Chablis, Le déni : Enquête sur l’Église et l'égalité des sexes, Paris, Bayard, 2015 (avec une préface de Joseph Moingt).

- Christian Duquoc, La femme, le clerc et le laïc, Labor et fides, .

- Joseph Famerée (dir.), Le christianisme est-il misogyne ? Place et rôle de la femme dans les Églises, Bruxelles, Lumen vitae, 2010.

- Joseph Moingt, « Les femmes et l’avenir de l’Église », Revue Études, 2011/11.

- Pape François, « L’Église est un mot féminin », Lumen Vitae 2014, no 3.

- F. Lautman (éd.), Ni Ève ni Marie. Luttes et incertitudes des héritières de la Bible, Paris : Ed. Labor et Fides, 1997.

- Anne-Marie Pelletier, « Des femmes avec des hommes, avenir de l’Église », Etudes, .

- Lucetta Scaraffia, Du dernier rang. Les femmes et l’Église, Paris, Salvator, 2016.

- Anne Soupa, Dieu aime-t-il les femmes ?, Mediapaul, 2014.

Historiographie

- Monique Alexandre, « La place des femmes dans le christianisme ancien. Bilan des études récentes », in Pascale Delage, Les Pères de l’Église et les femmes, Actes du colloque de La Rochelle, 2003, Association Histoire et culture, 2003.

- Mathilde Dubesset, « Genre et fait religieux », Revue Sens public, [En ligne] URL : http://www.sens-public.org/spip.php?article45

- Mathilde Dubesset et Geneviève Dermenjian (éd.), « Chrétiennes », revue Clio, Histoire, femmes et sociétés, no 15, 2002.

- Élisabeth Dufourcq, Histoire des chrétiennes : L’autre moitié de l’Évangile, Montrouge, Bayard, , 1258 p.

- Marie-Élisabeth Henneau, « La Femme et le cloître à l'époque moderne. Bilan historiographique et perspectives de recherches », in G. Leduc (dir.), Nouvelles sources et nouvelles méthodologies de recherche dans les études sur les femmes, Paris, L'Harmattan, 2004, p. 59-73.

- Claude Langlois, « Catholicisme au féminin ou féminisation du catholicisme ? Délimiter ou définir : un nouveau champ de recherche en histoire et en sociologie » in École pratique des hautes études. Section des sciences religieuses, Annuaire. Résumé des conférences, T. 102, 1993-1994, p. 379-385.

- Paulette L'Hermitte-Leclercq, L’Église et les femmes dans l’Occident chrétien des origines à la fin du Moyen Âge, Turnhout : Brepols, 1997.

- Anne-Marie Pelletier, Le Christianisme et les femmes, Paris, Le Cerf, coll. « Histoire du christianisme », , 194 p.

- Suzanne Tunc, Brève histoire des chrétiennes, Paris : Éditions du Cerf, coll. « Parole présente », 1989 [Comment, à partir des disciples égaux de Jésus s’est progressivement constituée une structure hiérarchique et masculine, prisonnière du Lévitique, du droit romain et des philosophes grecs. Comment des femmes ont pourtant pris l’initiative et transmis le message du Christ]

Autres ouvrages

- Céline Béraud, Prêtres, diacres, laïcs, révolution silencieuse dans le catholicisme français, Paris, PUF, .

- Kristoff Talin, Survivre à la modernité : Religieuses et religieux dans le monde occidental, Médiaspaul, .

Faits sociaux et historiques

Personnalités

Liens externes

- Jean-Paul II, « Ordinatio sacerdotalis : Lettre apostolique du pape Jean-Paul II sur l’ordination sacerdotale exclusivement réservée aux hommes », (consulté le ).

- Lettre de Jean-Paul II adressée aux femmes (1995).