Pierre-Daniel Huet

Pierre-Daniel Huet, né à Caen le et mort à Paris le , est un philosophe, théologien et érudit français. Il est évêque de Soissons, évêque d'Avranches et membre de l'Académie française. Étudiant brillant et prometteur, il est à la fois un savant entreprenant, un théologien averti, un philosophe polémique, un mondain et surtout un grand exégète et apologiste des Écritures. La Censura philosophiae cartesianae (1689), les Alnetanae Quaestiones (1690) ainsi que le Traité philosophique de la faiblesse de l’esprit humain (1723), font partie d’un large travail d’apologétique chrétienne, s’inscrivant dans un fidéisme faisant de la foi l’égale de la raison.

%252C_RP-P-BI-7523.jpg.webp)

| Évêque catholique | |

|---|---|

| à partir du | |

| Évêque diocésain Diocèse d'Avranches | |

| - | |

| Évêque diocésain Diocèse de Soissons (-Laon-Saint-Quentin) | |

| - | |

| Fauteuil 21 de l'Académie française | |

| - | |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Domiciles | |

| Formation | |

| Activités | |

| Période d'activité |

à partir de |

| Ordre religieux | |

|---|---|

| Consécrateur | |

| Membre de | |

| Maître | |

| Genre artistique | |

| Archives conservées par |

Huet est connu à la fois pour son scepticisme chrétien et pour son anticartésianisme. Après avoir embrassé la philosophie de Descartes, il reproche à ce dernier la subordination de la foi à la raison, la faiblesse de l'argument du cogito, son innéisme des idées et le caractère méthodique du doute. Entré dans les ordres tardivement, il aura été marqué toute sa vie par une forte proximité avec les diverses communions chrétiennes, mais également avec les dogmes païens, en témoigne un de ses premiers ouvrages, publié sous le titre de Demostratio evangelica (1679).

Son importance au sein de la République des Lettres nous donne un témoignage important de la vie intellectuelle de son époque, à laquelle il participa activement.

Biographie

Issu d’une famille d’origine protestante, Pierre-Daniel Huet perd ses parents à l'âge de cinq ans et est adoptée par l'épouse du mathématicien Gilles Macé. Huet fait ses études au collège des Jésuites de Caen. Il étudie également auprès du pasteur Samuel Bochart. À l’âge de vingt ans, il est déjà reconnu comme un des savants les plus prometteurs de son temps. Installé à Paris, il se lie d’amitié en 1651 avec Gabriel Naudé, bibliothécaire du cardinal Mazarin, et suit, l’année suivante, Samuel Bochart à la cour de la reine Christine de Suède. Il visite Leyde, Amsterdam et Copenhague et Stockholm, où il découvre dans la bibliothèque royale des fragments du Commentaire sur Saint Matthieu d’Origène, qu’il publie en 1668. Cette publication suscite une querelle sur la question de la transsubstantiation. C'est dans un épisode de cette querelle que Samuel Bochart meurt d'apoplexie lors d'une séance de l'Académie royale des Belles-Lettres de Caen.

Helléniste et latiniste, Huet s’occupe également de littérature, traduit les pastorales de Longus, écrit une nouvelle intitulée Diane de Castro et donne avec son Traité de l'origine des romans une histoire du genre romanesque qui, si elle tente sans succès d’en fixer les règles, n'en constitue pas moins une première. Dans la querelle des Anciens et des Modernes, il prend le parti des premiers contre Perrault et Desmarets de Saint-Sorlin. Il publie des poésies latines et grecques, des œuvres philosophiques en latin et en français et un recueil de pensées, les Huetiana. Il est lié avec Pellisson, Conrart, Segrais, avec qui il finit par se brouiller, et Chapelain, dont il défend la Pucelle. Il fréquente aussi les salons de Madeleine de Scudéry et les studios des peintres. Il s’intéresse aux médailles et à leur origine, dont il discute avec Samuel Bochart, tout en apprenant l’arabe et le syriaque avec le jésuite Parvilliers.

Il combat le cartésianisme, après en avoir été, dans sa jeunesse, un admirateur, mais son biographe, l’abbé d’Olivet ne voit pas en lui pour autant un sceptique. La réception de son dernier ouvrage posthume, le Traité philosophique de la faiblesse de l’esprit humain divisa son lectorat à tel point que la paternité en est contestée. La plupart des commentateurs est outrée par le pyrrhonisme dont semble faire preuve Huet dans ses propos. Une querelle sur la nature du scepticisme de Huet voit alors le jour et se prolongera jusqu'à aujourd'hui. Si la plupart des commentateurs de Huet s'accordent sur la faiblesse de ses arguments sceptiques, certains comme Bartholmèss, soulèveront les preuves de pyrrhonisme pour mieux les condamner, tandis que d'autres, comme l'abbé Flottes, tenteront de laver Huet de tout soupçon pyrrhonien. Les critiques se concentrent essentiellement sur l'utilisation des dix tropes sceptiques d'Énésidème, rapportées par Sextus Empiricus, dans les treize preuves visant à montrer que l’homme ne peut rien connaître avec certitude par le secours de la raison. Le grand argument de Huet, qui lui valut autant de reproches, est d'estimer que "pour croire il est utile de ne pas croire[2]" (ad credendum utile esse non credere) ce qui paraissait incompatible avec le dogme catholique.

Il publie, avec l’aide d’Anne Dacier, une série des classiques latins ad usum Delphini, pour le dauphin, dont il a été sous-précepteur. Son goût pour les mathématiques le conduit à l’étude de l’astronomie, puis de l’anatomie, domaine où sa myopie l'oblige à s’intéresser presque exclusivement aux questions de la vue et de la formation de l’œil. Il se tourne ensuite vers la chimie et rédige un poème en latin sur le sel.

Membre de l’Académie royale des Belles-Lettres de Caen, il fonde dans cette ville une académie de physique en 1662. À Paris, chez les jésuites, il est membre d'une autre académie que subventionne Colbert et dont Michault a dit : « Le P. Oudin se rappelait toujours avec plaisir les doctes conférences du cabinet de M. Huet, où il eut plus d’une fois l’avantage d’être admis ». En 1670 Bossuet, nommé précepteur du Dauphin, s'adjoint Huet en qualité de sous-précepteur. Pierre-Daniel Huet est reçu le à l’Académie française, cela après avoir refusé auparavant de céder aux instances de Bossuet, Pellisson, Dangeau et Montausier. Il en mourra le doyen.

Entré dans les ordres en 1684, il est nommé à l’évêché de Soissons en 1685 avant de permuter en 1692, lassé d’attendre son intronisation, avec l’évêque d’Avranches, Fabio Brulart de Sillery. C'est sous son impulsion que les moniales du prieuré de femmes de Moutons, fondé vers 1120 à Saint-Clément, rejoignent l'abbaye Sainte-Anne d'Avranches qui s'appelle dès lors Abbaye Sainte-Anne de Moutons[3]. Déjà abbé de l'abbaye d'Aunay, en 1699 il échange son évêché contre l’abbaye Saint-Étienne de Fontenay[4] au sud de Caen, qu'il aménage et où il réside. Il passe les dernières années de sa vie dans la Maison Professe des Jésuites à Paris. Sur la fin de sa vie, il compose un Commentarius, des Mémoires.

Le roi racheta pour la Bibliothèque royale sa grande bibliothèque et ses manuscrits, qu’il avait légués aux Jésuites.

Huet était connu pour son caractère entier, ce qui a fait dire à La Londe qu’il était « de ces gens contre lesquels il n’est pas possible d’avoir raison ». L’esprit de querelle poussé au plus haut point qui le caractérisait, l’amena à se brouiller avec Boileau et Segrais qui a dit de lui qu’il serait « plus facile de blanchir un nègre que de faire changer Huet d’opinion ».

Selon Maurice Rat[5], Huet « fut après Ménage le meilleur étymologiste de son temps ». Ainsi, c'est lui qui comprit que la finale « bec » de certains toponymes normands (par exemple Houlbec) signifie « ruisseau » et est apparentée au mot allemand de même sens « Bach », lui aussi présent à la fin de nombreux toponymes.

Choix de publications

- Lettre touchant les expériences de l’eau purgée d’air, 1673

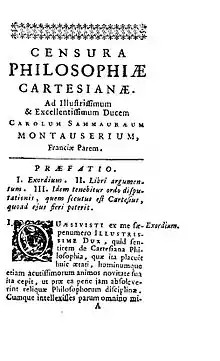

- Censura philosophiae cartesianae, Paris, D. Horthemels, 1689 lire en ligne sur Gallica

- Traité de la situation du Paradis terrestre, Paris, Jean Anisson, 1691 lire en ligne sur Gallica

- Nouveaux mémoires pour servir à l’histoire du cartésianisme, [publié sous le nom de Gilles de L’Aunay], Amsterdam, H. Desbordes, 1698, réimp. 1996, Éd. présentée et annotée par Claudine Poulouin, Rezé, Séquences (ISBN 978-2-90715-643-1) lire en ligne sur Gallica

- Huetiana, ou Pensées diverses de M. Huet, Éd. abbé d’Olivet, Paris, J. Estienne, 1722 lire en ligne sur Gallica

- Recherches sur la ville de Caen et ses environs, 1702 Texte en ligne

- Dissertations sur diverses matières de religion et de philosophie, 1712

- Le grand trésor historique et politique du florissant commerce des Hollandais… , 1712

- Histoire du commerce et de la navigation des anciens, 1716

- Mémoire sur le commerce des Hollandais, 1717

- Traité philosophique de la faiblesse de l’esprit humain, A Amsterdam, chez Henri du Sauzet 1723 Texte en ligne

- Traité de l’origine des romans suivi d’observations et de jugemens sur les romans français, avec l’indication des meilleurs romans qui ont paru surtout pendant le XVIIIe siècle jusqu’à ce jour, Paris, N.-L.-M. Desessarts, an VII Texte en ligne

- Mémoires de Daniel Huet traduits pour la première fois du latin en français par Charles Nisard (Éloge historique de l’auteur, par l’abbé d’Olivet. Lettre de M. Huet à M. Perrault sur le parallèle des anciens et des modernes. Lettre de M. Huet à M. le duc de Montausier dans laquelle il examine le sentiment de Longin sur le passage de la Genèse : « et Dieu dit : que la lumière soit faite ». Réfutation d’une dissertation de M. Le Clerc contre Longin), Paris, Hachette, 1853 Texte en ligne

- Mémoires, nouvelle édition précédée d’une introduction et annotée par Philippe-Joseph Salazar, Paris/Toulouse, Klincksieck/Société de littérature classique, 1993, 170 p. (ISBN 2-908728-13-3)

- Traité de l’origine des romans, Éd, critique, accompagnée d’une introduction et de notes, Amsterdam, 1942

Bibliographie

Éditions de référence

- Traité de l'origine des romans, édition établie et commentée par C. Esmein dans Poétiques du roman, Paris, Honoré Campion, 2004 (Sources Classiques No 56), p. 441-535.

Sources et études

- Antoine Adam, Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, 1948.

- Christian Bartholmèss, Huet ou le scepticisme théologique, Thèse de doctorat ès-lettres, Paris, 1849.

- Marie-Thérèse Dougnac, « Un évêque bibliophile au dix-septième siècle. Huet et set livres », dans Humanisme actif 2, 1968, 45 ff.

- Guillaume Ducœur, « P. D. Huet et la diffusion de la littérature sanskrite au XVIIe siècle », in Jean-Paul Hervieu, Emmanuel Poulle et Philippe Manneville (éditeurs scientifiques), La place de la Normandie dans la diffusion des savoirs : du livre manuscrit à la bibliothèque virtuelle, Actes du 40e Congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, Avranches, 2006, p. 191-196.

- Guillaume Ducœur, « Pierre-Daniel Huet et l’astronomie, sur les pas de Tycho Brahé », Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville, (Recueil d’études offert en hommage à Emmanuel Poulle, président d’honneur de la Société d’archéologie d’Avranches, Mortain et Granville), tome 87, fasc. 425, 2010, p. 647-670.

- Guillaume Ducœur, « Pierre-Daniel Huet et la Hollande : voyage, érudition et éditions », Deshima, Revue d'histoire globale des pays du Nord, Université de Strasbourg, no 6, 2012, p. 17-48.

- Guillaume Ducœur, « Les religions indiennes comme argumentatio dans les Alnetanae Quaestiones de Pierre-Daniel Huet », Revue XVIIe siècle, no 259, fasc. 2, 2013, p. 281-299.

- Guillaume Ducœur, « Brahmâ dans la théorie des Moïses de Pierre-Daniel Huet (1630-1721) », in D. Barbu, Ph. Borgeaud, M. Lozat, N. Meylan, A.-C. Rendu-Loisel (éds.), Le savoir des religions. Fragments d'historiographie religieuse, Gollion, éd. Infolio, 2014, p. 445-472.

- Guillaume Ducœur, « Les évêques d'Avranches et la Trinité : métaphysique d'Achard de Saint-Victor (1100-1171) et comparatisme de Pierre-Daniel Huet (1630-1721) », Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville, tome 91, fasc. 441, 2014, p. 373-404.

- Guillaume Ducœur, « Topograhie boréale et topologie boréaliste chez Pierre-Daniel Huet (1630-1721) », in S. Briens (éd.), Topographies boréales. Explorateurs, pionniers et aventuriers en quête du Nord, (revue d'Études germaniques 76), 2021, p. 55-63.

- A. Dupront, P. D. Huet et l’exégèse comparatiste au XVIIe siècle, Paris, E. Leroux, 1930.

- J-B, Flottes, Étude sur Daniel Huet, Montpellier - Avignon, Seguin, 1857.

- Marc Froidefont, « Peut-on être à la fois chrétien et sceptique ? ou la philosophie de Pierre-Daniel Huet », Conférences et Débats du Cercle d'Études Philosohiques d'Annecy, dernier trimestre 2002, p. 12-20.

- François-Amand de Gournay, Huet évêque d’Avranches, sa vie et ses ouvrages, Caen, Le Gost-Clérisse, , 92 p. (lire en ligne).

- Charles Henry, Un érudit homme du monde, homme d’église, homme de cour : lettres inédites extraites de la correspondance de Huet, Paris, Hachette, (lire en ligne).

- José R., Maia Neto, « Huet sceptique cartésien », Philosophiques, Société de philosophie du Québec, Volume 35, Numéro 1, 2008.

- José R., Maia Neto, « Huet n’est pas un sceptique chrétien », Les Études Philosophiques, PUF, n°85/2, 2008.

- Germain Malbreil, « Descartes censuré par Huet », Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, T. 181, No. 3, Charron Pascal Huet, Juillet-.

- Germain Malbreil, « Le Traité Philosophique de la Faiblesse de l’Esprit Humain, de Feu Monsieur Huet, ancien Évêque d’Avranches », in Suzanne Guellouz (éd.), Pierre-Daniel Huet (1630-1721). Actes du Colloque de Caen (12- ), Paris, Seattle-Tübingen, Gunter Narr Verlag, « Biblio 17 » (Papers on French Seventeenth Century Literature), 1994.

- Louis-Henri Moulin, Chapelain, Huet, Ménage et l’Académie de Caen, Caen, 1882.

- (it) Elena Rapetti, Pierre-Daniel Huet : erudizione, filosofia, apologetica, Milan, Vita e pensiero, 1999

- Philippe-Joseph Salazar, « Pierre-Daniel Huet. Le sel et le thé », Littératures Classiques, 49, 2003, 201-222.

- (en) April Shelford, Faith and glory: Pierre-Daniel Huet and the making of the Demonstratio Evangelica (1679), Ph. D. Dissertation, Princeton University, 1997.

- (en) April Shelford, « Thinking geometrically in Pierre-Daniel Huet’s Demonstratio Evangelica (1679) », Journal of the History of Ideas no 63, 2002, p. 599-617.

- (en) April Shelford, Transforming the Republic of Letters: Pierre-Daniel Huet and European Intellectual Life, 1650-1720, Rochester, University of Rochester Press, 2007.

- Léon Tolmer, Mémoires de l’Académie nationale des sciences arts et belles-lettres de Caen, no 11, 1949, 718 ff.

- Léon Tolmer, Pierre-Daniel Huet (1630-1721) : humaniste - physicien, Bayeux, Colas, 1949

- Joseph Toussaint, Daniel Huet, évêque d'Avranches 1689-1699, Avranches, Société d'archéologie d'Avranches-Mortain (extrait de la Revue de l'Avranchin, n° mars et , imprimerie de l'Avranchin, 118 p., ill.

- Julien Travers, Le Bréviaire de Pierre-Daniel Huet, Caen, 1858.

- Charles Trochon, « Huet, évêque d’Avranches d’après des documents inédits », Le Correspondant 105, 1876-77, p. 869 ff.

- (en) « The Oxford Dictionary of the Christian Church : troisième édition », sur Oxford Academic (consulté le ).

- (en) « The New Oxford Companion to Literature in French », sur Oxford Academic (consulté le ).

Notes et références

- « http://hdl.handle.net/10622/ARCH03882 » (consulté en )

- (la) Pierre-Daniel Huet, Alnetanœ quœstiones de concordia rationis et fidei, Paris, Chez Joannem Cavelier, , p. 4

- Romain Provost de la Fardinière, Éléments sur la création de l'abbaye bénédictine Sainte-Anne vers 1634 à Avranches, dans Revue de l'Avranchin, tome.95, décembre 2018, p. 396-397

- P.D. Huet: Lettres à son neveu M. de Charsigné (sur Gallica)

- Maurice Rat, Grammairiens et amateurs de beau langage, Paris, Albin Michel, 1963, p. 100.

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative à la religion :

- (en) Catholic Hierarchy

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :