Photographie de guerre

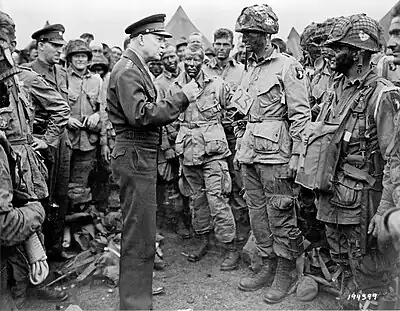

La photographie de guerre est l'ensemble des photographies réalisées en zones de conflits armés, soit pendant l'action, sous le feu ennemi (Mort d'un soldat républicain, Le Dernier mort de la guerre) , soit avant (Eisenhower la veille du Débarquement) ou après l'action (Raising the Flag on Iwo Jima).

L'authenticité de la plupart des photographies de guerre les plus spectaculaires est sujette à caution. Certaines ont été mises en scène ou retouchées.

Si le photographe de guerre le plus célèbre reste pour le grand public Robert Capa, ce sont les américains David Douglas Duncan et W. Eugene Smith et Don McCullins, James Nachtwey, etc. qui ont réalisé le plus d'images de guerre emblématiques.

Elle peut être réalisée par les belligérants ou des personnes extérieures au conflit, telles des civils, des journalistes ou des membres d'organismes non gouvernementaux.

Histoire

La photographie de guerre fait son apparition dès l'apparition de la photographie dans les années 1840. La technologie de l'époque nécessitant de longs temps de pose et rendant impossible la représentation de sujets en mouvement, les photographes se concentrent sur des aspects sédentaires de la guerre telles les fortifications, les soldats (incluant des portraits) et le champ de bataille avant et après les hostilités, alors que les peintres, avec leur longue tradition de scènes de bataille peuvent représenter des scènes d'action.

Guerre d'indépendance espagnole (1808-1813)

Les peintures et dessins de guerre de Francisco Goya — visible au musée du Prado — inspireront directement Christine Spengler.

Guerre américo-mexicaine (1846-1848)

En 1847, une certaine quantité de daguerréotypes sont pris lors de l'occupation de Saltillo lors de la guerre américano-mexicaine par un photographe inconnu[1].

Seconde Guerre anglo-sikhe (1848-1849)

Le premier photographe de guerre connu est John McCosh, un chirurgien dans l'armée du Bengale (en). En 1848 et 1849, il a réalisé une série de photographies de la Seconde Guerre anglo-sikhe, présentant des images des officiers, du commandant britannique Charles Napier, ainsi que d'emplacement d'artillerie et de champs de bataille[2].

Guerre de Crimée (1853-1856)

En 1853-1854, le photographe portraitiste roumain Carol Szathmari prend des photos de divers officiers ainsi que scènes de guerre près de Olteniţa et Silistra, lors de la guerre de Crimée. Il offre environ 200 photographies à Napoléon III de France et à la reine Victoria du Royaume-Uni en 1855[3].

En 1854, Prince Albert et le duc de Newcastle, Secrétaire d'État à la Guerre – approchent la Royal Photographic Society et Roger Fenton d'aller en Crimée pour documenter les événements. L'éditeur et marchand d'art Thomas Agnew & Sons finance le projet. Première commande photographique de photographies de guerre, elle survient après une tentative d'envoyer une mission photographique, qui se solde par un échec par le naufrage du navire, et une seconde tentative de former des officiers, mais la technique photographique d'alors n'autorise pas de formation à la hâte et est également un échec. Fenton réalise un ensemble de 360 photographies prises avant et après les combats, pour des questions de technique (manque de sensibilité et objectifs peu lumineux donc poses trop longues), de logistique et de sécurité (la roulotte photographique peut servir de cible...). Les images de Fenton sont posées, et délibérément “acceptables“, ne montrant aucun cadavre ni blessés. Au milieu des portraits, vues de ports, de troupes et de champs de bataille, Valley of the Shadow of Death se distingue et deviendra la plus célèbre de ces images, par son esthétique, son titre énigmatique et l'hypothèse d'une image mise en scène, corroborée par l'existence de deux versions différents à partir d'un point de vue exactement identique.

Guerre de Sécession américaine (1861-1865)

Mathew Brady, Alexandre Gardner et Timothy O'Sullivan publient en 1865 la première anthologie américaine de photographies de la guerre de Sécession, le Photographic Sketch Book of the War. Avec A Harvest of Death, O'Sullivan réalise une photographie de la bataille de Gettysburg souvent considérée comme pionnière, en raison notamment de son sujet — les cadavres de soldats sur le champ de bataille — et de son traitement, car l'image est particulièrement mise en scène, voire « falsifiée »[4].

Guerre franco-allemande de 1870

Peu de photographies, mais beaucoup de peintures et de scènes de bataille (Guerre franco-allemande de 1870#Peinture)

Première Guerre mondiale (1914-1918)

La France occupe une place tout à fait particulière en matière de photographie, car l'essentiel des clichés vus par l'arrière provient des soldats qui pratiquent en amateurs au front[5]. Ils vendent ensuite leurs clichés aux magazines illustrés, qui ont mis sur pied des concours hebdomadaires ou mensuels très alléchants (de 250 à 1 000 francs)[6]. La mise sur pied d'un service photographique aux Armées ne favorise pas l'utilisation des clichés officiels par la presse car ils sont trop chers et insuffisamment sensationnels. Les photographies officielles restent donc très peu vues par le public français durant quatre ans et demi. Enfin, les envoyés spéciaux des journaux ne peuvent aller au front qu'à partir de l'été 1917, et ils y sont de toute façon encadré par les militaires.

Contrairement à ce qu'ils montrent dans leurs albums personnels qui sont plutôt banals et parfois joyeux[7], les soldats envoient à la presse des images qui racontent la nouveauté violente du conflit. Surtout à partir du printemps 1915 et jusqu'à l'automne, les plus terribles images de cadavres se multiplient, comme c'est le cas dans Le Miroir, L'Illustration ou même des petits magazines nouvellement créés comme Le Flambeau. Le Miroir annonce en 1917 un million d'exemplaires, qui sont diffusés jusque dans les campagnes françaises. En France, la violence de la guerre moderne est découverte par le biais des photographies de soldats, publiées durant la guerre elle-même[8].

Contrairement aux autres pays européens, en France, la censure laisse passer le plus souvent les clichés terribles. Mais même quand elle les censure, la presse magazine les publie.

Au Royaume-Uni, réalisation du film La Bataille de la Somme par le cadreur Geoffrey Malins.

La guerre d'Espagne, « nouvel âge du photojournalisme »[9]

Le déclenchement de la guerre d'Espagne s'accompagne d'une guerre de propagande entre les deux camps. Les franquistes diffusent des photographies des destructions antireligieuses du camp républicain[9].

La modernisation du matériel facilite également une couverture photojournalistique du conflit, avec l'utilisation des appareils plus légers et portatifs comme les Leica et Rolleiflex[9]. L'envoi des clichés est facilité par l'utilisation du bélinographe, invention qui utilise la technologie du télégraphe pour envoyer des images par l'électricité[9].Les prémisses avec la guerre d'Espagne : Gerda Taro, Robert Capa

En Europe. Photographes : Robert Capa.

Sur le front de l'est : Dmitri Baltermants, Evgueni Khaldei.

Dans le Pacifique. Photographes : David Douglas Duncan, Rosenthal, Silk, Smith, George Strock. etc.

En U.R.S.S. : Dimitr Batermants, Evgueni Khaldei, Emmanuil Evzerikhine

Guerre de Corée (1950-1954)

Photographe : Margaret Bourke-White, David Douglas Duncan, etc.

Découverte de la qualité des optiques japonaises.

Guerre d'Indochine (1948-1954)

Photographes : Robert Capa, Raoul Coutard, Pierre Ferrari, Daniel Camus, Jean Péraud

Guerre d'Algérie (1954-1962)

Photographes : Du côté français : Marc Flament, Pierre Ferrari, Daniel Camus, Marc Garanger, Arthur Smet, Jean-Louis Swiners. Du côté F.L.N. : Dickey Chapelle, Krijn Taconis

Conflit Birman

Le conflit armé birman a duré de 1948 à 2011 mais, pratiquement, de 1962 à 2011.

Conflit Nord-Irlandais

Photographes : Gilles Caron, Sylvain Julienne, Gilles Peress.

Guerre du Viet-Nam (1964-1975)

Larry Burrows fait les premières photos de guerre en couleurs. Photographe : Larry Burrows, David Douglas Duncan, Dickey Chapelle, Horst Faas, Taizo Ichinose, etc.

Guerre civile cambodgienne (1967-1975 )

Photographes : Taizo Ichinose, Sylvain Julienne, Christine Spengler (Le Bombardement de Phnom Penh), etc.

1973 coup d'état au Chili

Photographes : Sylvain Julienne.

Guerre du Liban (1975-1980)

Photographes : Luc Delahaye, François-Xavier Roch.

Guerre de Tchéchénie

Photographe :Stanley Greene

Guerre russo-ukrainienne (2014-)

Photographes : Patrick Chauvel, Éric Bouvet

Photographes de guerre

Les photographes de guerre se spécialisent dans ce type de photographie.

Du fait de la nature du sujet, ils se retrouvent souvent en danger de mort ce qui peut les amener à être blessés : Patrick Chauvel (9 fois), Eugene Smith, Don McCullin, (Marc Garanger (1 fois) etc.) ou tués au combat (Robert Capa, Gilles Caron, Dickey Chapelle, Henri Huet, Gerda Taro, etc.)

Les journalistes et photographes sont protégés par des conventions internationales, mais l'histoire montre qu'ils sont souvent pris pour cible par les groupes armés.

De 2003 à 2009, lors de la guerre d'Irak, 36 photographes et cadreurs ont été enlevés ou tués, dont plusieurs par des tirs amis[10] - [11].

Une typologie des photographies de guerre

On doit distinguer :

- Les photographies prises avant l'action

- Les photographies prises pendant l'action, sous le feu de l'ennemi ;

- Les photographies prises après l'action.

Avant l'action

- Eisenhower donnant ses instructions la veille du Débarquement (1944).

Pendant l'action

- Mort d'un soldat républicain (1938)

- Rommel pendant la campagne de France (1940)

- Smith dans le Pacifique (1944)

- Silk dans le Pacifique (1944)

- Capa à Leipzig (1945)

- Soldats français cueillis par les balles des combattants F.L.N. de Marc Garanger en Algérie (1961)[12]

- La mort de Sentenac de Marc Flament (1962)

Après l'action

- Grief (1942

- Le Drapeau rouge sur le Reichstag (1945)

- Raising the Flag on Iwo Jima (1945)

- Cologne (1945)

- Duncan en Corée (1954)

- Le bombardement de Phnom Penh (1994)

Hors de l'action

- Eddie Adams, l'exécution sommaire d'un prisonnier au Viêt-Nam

- Nick Ut, la petite fille nue au napalm

Authenticité des photographies de guerre

L'authenticité de beaucoup de photographies de guerre est controversée. Beaucoup de photographies ont été mises en scène, rejouées ou retouchées.

Compilateur de photographies de guerre

Tous les photographes de guerre ne travaillent pas nécessairement près des zones de combat. Ils peuvent ainsi documenter l'après-guerre. Le photographe Frauke Eigen (en) a ainsi créé une exposition sur les crimes de guerre au Kosovo (en) en focalisant sur les vêtements et autres biens des victimes de l'épuration ethnique[13] - [14].

Récompenses et distinctions

Quatre prix distinguent plus particulièrement les photographes et photographies de guerre, soit exclusivement, soit parmi d'autres :.

- World Press Photo of the Year, décerné depuis 1955 par la fondation Word Press Photo, Pays-Bas.

- Prix Robert Capa Gold Medal, fondé en 1955 et décerné par l'Overseas Press Club of America, États-Unis.

- Prix Pulitzer de la photographie d'actualité fondé en 1968, États-Unis.

- Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre, décerné depuis 1994, France

- Marc Martin, « Les grands reporters français durant la guerre russo-japonaise », Le Temps des médias, no 4 « Dire et montrer la guerre, autrement », , p. 22-33 (lire en ligne

)

)

Notes et références

- (en) « Daguerrotypes of the Mexican-American War ».

- (en) Carol Popp de Szathmàri's 1854 war photos : « first »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), « second »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- (en-US) Sunsan Sontag, « Looking at War », sur The New Yorker, (consulté le )

- (en) Joëlle Beurier, « Mapping Visual Violence in France, Germany and Great-Britain, 1914-1918 », Invisible Violences? The Image Making of Liberal since 1914, , p. 15-38. (lire en ligne)

- Joëlle Beurier, « Le Miroir. Représenter l'événement, 1914-1918 », Etudes Photographiques, , p. 68-83. (lire en ligne)

- Joëlle Beurier, 14-18 Insolite. Albums-photos des soldats au repos, Paris, nouveau monde éditions, 2014.

- Joëlle Beurier, Photographier la Grande Guerre, France-Allemagne. L'héroïsme et la violence dans les magazines., Rennes, Presses Universitaires de Rennes,

- Michel Lefebvre, « La guerre d'Espagne, nouvel âge d'or du photojournalisme », dans Mathilde Benoistel, Sylvie Le Ray-Burimi, Anthony Petiteau, Photographies en guerre, p. 176-177

- (en) Committee to Protect Journalists, 23 juillet 2008.

- (en) « Video posted of Apache strike which killed Reuters employees »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), Agence France-Presse, 5 avril 2010.

- La guerre d'Algérie, p. 115.

- (en) « Fundstücke (Found Objects), Kosovo 2000 », National Gallery of Canada

- (en) « Exceptional Young Photographer – Frauke Eigen at the Berlin Gallery "Camera Work" », Deutsche Welle

Annexes

Bibliographie

- Mathilde Benoistel (dir.), Sylvie Le Ray-Burimi (dir.) et Anthony Petiteau (dir.), Photographies en guerre, Paris, Musée de l'Armée - RMN, , 335 p. (ISBN 978-2-7118-7905-2)

- Joëlle Beurier, Photographier la Grande Guerre. France-Allemagne, l'héroïsme et la violence dans les magazines, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 462 p. (ISBN 978-2-7535-4361-4)

- Michel Cadé et Martin Galinier (dir.), Images de guerre, guerre des images, paix en images : la guerre dans l'art, l'art dans la guerre, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, coll. « Collection Études », , 357 p. (ISBN 978-2-35412-176-1)

- Sébastien Denis et Xavier Sené (dir.), Images d'armées. Un siècle de cinéma et de photographies militaires, 1915-2015, Paris, CNRS Éditions, , 279 p. (ISBN 978-2-271-08599-3)

- David Douglas Duncan, This is War

- Horst Faas, Tim Page, Requiem By the Photographers who Died in Vietnam and in Indochina, Random House, 1997.

- Daniel Foliard, Combattre, punir, photographier. Empire coloniaux, 1890-1914, Paris, La Découverte, coll. « Histoire-monde », , 455 p. (ISBN 978-2-348-05963-6)

- Yves Gacon, Photos de guerre. L'AFP au cœur des conflits, Armand Colin, 2014

- Marc Garanger, La Guerre d'Algérie, vue par un appelé du contingent, Le Seuil. 1984

- Laurent Gervereau et Benjamin Stora (dir.), Photographier la guerre d'Algérie, Paris, Marval, , 191 p. (ISBN 2-86234-378-1)