Ouvrage de Fermont

L'ouvrage de Fermont est un ouvrage fortifié de la ligne Maginot, situé aux limites des communes de Viviers-sur-Chiers, Montigny-sur-Chiers et Beuveille, dans le département de Meurthe-et-Moselle.

| Ouvrage de Fermont | ||

Entrée des munitions. | ||

| Type d'ouvrage | Gros ouvrage d'artillerie | |

|---|---|---|

| Secteur └─ sous-secteur |

secteur fortifié de la Crusnes └─ sous-secteur d'Arrancy |

|

| Numéro d'ouvrage | A 2 | |

| Année de construction | 1931-1935 | |

| Régiment | 149e RIF et 152e RAP | |

| Nombre de blocs | 7 de combat | |

| Type d'entrée(s) | Entrée des munitions (EM) + Entrée des hommes (EH) |

|

| Effectifs | 553 hommes et 19 officiers[1] | |

| Coordonnées | 49° 27′ 00″ nord, 5° 39′ 00″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : France

| ||

Localisation de l'ouvrage | ||

C'est un gros ouvrage d'artillerie, comptant neuf blocs. Construit à partir de 1931, il a été abimé par les combats de , avant d'être réparé au début de la guerre froide. C'est désormais un musée ouvert au public.

Position sur la ligne

Faisant partie du sous-secteur d'Arrancy dans le secteur fortifié de la Crusnes, l'ouvrage de Fermont, portant l'indicatif A 2, est intégré à la « ligne principale de résistance » entre les casemates d'intervalle de Puxieux (C 1) à l'ouest et du Bois-de-Beuveille (C 2) à l'est, à portée de tir des canons du gros ouvrage de Latiremont plus à l'est[2].

Description

L'ouvrage est composé en surface de sept blocs de combat et de deux blocs d'entrée, avec en souterrain une caserne, une cuisine, des latrines, un poste de secours, des PC, des stocks d'eau, de gazole et de nourriture, des installations de ventilation et de filtrage de l'air, des magasins à munitions (un M 1 et plusieurs M 2) et une usine électrique, le tout relié par des galeries profondément enterrées. Ces galeries mesurent 10 kilomètres, répartis sur 160 hectares ; elles sont construites au minimum à 30 mètres de profondeur pour les protéger des bombardements.

Entrées

Il y a deux entrées, toutes deux situées un kilomètre au sud des blocs de combat de l'ouvrage. L'entrée à l'ouest servait pour le personnel (« entrée des hommes » : EH), tandis que celle à l'est était utilisée pour le matériel (« entrée des munitions » : EM). La porte est placée derrière un fossé diamant, protégée par une grille métallique et une passerelle qui enjambe le fossé. Elle débouche dans un couloir en chicane, protégé par des créneaux FM, qui conduit à une porte blindée et étanche donnant sur le sas. Ce sas est fermé de l'autre côté par une seconde porte étanche. Les deux blocs d'entrée sont en puits, protégées chacun par un créneau mixte pour JM/AC 47 (jumelage de mitrailleuses et canon antichar de 47 mm) et deux cloches GFM.

- Les deux entrées

Entrée des hommes (EH) de l'ouvrage.

Entrée des hommes (EH) de l'ouvrage. Cloches GFM défendant le dessus de l'EH.

Cloches GFM défendant le dessus de l'EH. Entrée des munitions (EM).

Entrée des munitions (EM). Créneau de défense de l'EM, avec un antichar de 47 mm en position.

Créneau de défense de l'EM, avec un antichar de 47 mm en position.

Souterrains

Les galeries souterraines sont à 30 mètres de profondeur, reliant tous les blocs entre eux ; la liaison avec la surface est assurée par des puits équipés d'escaliers et de monte-charges. Par ces galeries passent les câbles électriques et téléphoniques. La galerie principale allant de l'entrée des munitions aux blocs de combat est équipée de deux rails et d'une caténaire : ce réseau ferroviaire à voie unique (des « gares » avec deux voies existent) est destiné essentiellement au transport des munitions.

Juste à côté de l'entrée des munitions et profondément enterrées, se trouvent les galeries et niches aménagées pour servir de magasin principal (M1) à l'ouvrage. Ce magasin a trois cellules de stockage, desservis par un monorail pour la manutention des casiers à munitions (chacun pour 50 obus). La dotation en munitions correspond à théoriquement huit jours de combat intensif, ce qui fait un stock de 24 800 obus de 75 mm, 6 400 obus de 81 mm, 1 800 obus de 47 mm et 1 820 000 cartouches de 7,5 mm à répartir entre le M1, les M2 (au pied de chaque bloc de combat) et les M3 (à côté des chambres de tir)[3].

- Galeries et magasin M1

Une porte blindée et un des deux monte-charges de l'EM.

Une porte blindée et un des deux monte-charges de l'EM. Blockhaus de défense des galeries.

Blockhaus de défense des galeries. Casiers à obus stockés dans le magasin principal (M 1).

Casiers à obus stockés dans le magasin principal (M 1). Système de monorail et wagonnets dans le M 1.

Système de monorail et wagonnets dans le M 1.

L'usine souterraine abrite quatre groupes électrogènes capables de remplacer l'alimentation électrique fournit normalement par l'extérieur (grâce à un câble enterré). Deux groupes couplés suffisent, mais par sécurité ils sont doublés (en cas de panne) ; l'évacuation des gaz se fait par une cheminée donnant sur l'entrée des hommes. Chaque groupe électrogène est composé d'un moteur Diesel SGCM GVU 33 (fournissant 225 chevaux à 500 tr/min)[4] couplé à un alternateur, complétés par un petit groupe auxiliaire (un moteur CLM 1 PJ 65, de 8 ch à 1 000 tr/min)[5] servant à l'éclairage d'urgence de l'usine et au démarrage pneumatique des gros diesels. Le refroidissement des moteurs se fait par circulation d'eau. À proximité, se trouvent les réserves d'huile (4 800 litres), les réservoirs à gasoil (185 000 ℓ) et les citernes à eau de refroidissement (225 000 ℓ), soit la consommation théorique pendant deux à trois mois[6]. Dans la galerie reliant l'entrée des hommes à celle des munitions se trouve la batterie de 24 filtres à air (chacun pèse 230 kg) utilisés en cas d'alerte aux gaz. La caserne regroupe les chambrées, les cuisines, l'infirmerie, les sanitaires, les réserves de vivres, la principale citerne d'eau (alimentée par un puits), etc.

- La caserne et l'usine

Une des citernes d'eau, dans la caserne, approvisionnée par un puits.

Une des citernes d'eau, dans la caserne, approvisionnée par un puits. Le petit moteur CLM devant un des quatre groupes électrogènes, dans l'usine de l'ouvrage.

Le petit moteur CLM devant un des quatre groupes électrogènes, dans l'usine de l'ouvrage. Équipement électrique de l'usine.

Équipement électrique de l'usine. Filtres à air, utilisés en cas d'alerte aux gaz de combat.

Filtres à air, utilisés en cas d'alerte aux gaz de combat.

Blocs de combat

Le bloc 1 est un bloc d'artillerie, équipé d'une tourelle de 75 mm modèle 1933, d'une cloche GFM (guetteur et fusil mitrailleur) et d'une cloche LG (lance-grenades).

Le bloc 2 est un bloc d'infanterie, équipé d'une tourelle de mitrailleuses et d'une cloche GFM.

Le bloc 3 est un observatoire, équipé d'une cloche VDP (vision directe et périscopique, indicatif O 3), de deux cloches JM (jumelage de mitrailleuses) et d'une cloche GFM. En dessous de ce bloc se trouve le poste de commandement de l'ouvrage.

Le bloc 4 est une casemate d'artillerie flanquant vers l'est, équipé de trois créneaux pour canon de 75 mm, d'une cloche GFM et d'une cloche JM.

Le bloc 5 est un bloc d'artillerie, avec une tourelle de 81 mm et une cloche GFM.

Le bloc 6 est un bloc d'infanterie, avec une tourelle de mitrailleuses et deux cloches GFM.

Le bloc 7 est une casemate d'infanterie flanquant vers l'est, avec un créneau mixte pour JM/AC 47 (jumelage de mitrailleuses et canon antichar de 47 mm), un autre créneau pour JM, une cloche GFM et une cloche LG[7].

- Le bloc 4 de l'ouvrage

Moteur du monte-charge.

Moteur du monte-charge. Un des trois obusiers de 75 mm modèle 1932.

Un des trois obusiers de 75 mm modèle 1932. Casiers à obus desservant les obusiers.

Casiers à obus desservant les obusiers..JPG.webp) Vue extérieure du bloc.

Vue extérieure du bloc. Vue extérieure du bloc 4.

Vue extérieure du bloc 4.

Histoire

L'ouvrage de Fermont fait partie comme tout le secteur de la Crusnes de la seconde tranche de travaux, marquée par des réductions budgétaires ; les plans ont été établis de janvier à . Les travaux sont terminés en 1935. L'ouvrage aurait dû compter quatre blocs supplémentaires, repoussés en second cycle et jamais construits : d'une part une tourelle de 135 et une seconde tourelle de 75 au milieu des blocs de combat, d'autre part deux blocs d'infanterie plus au nord. Le M1 est inachevé faute de crédit.

L'équipage de l'ouvrage en temps de paix est composé de détachements du 149e régiment d'infanterie de forteresse (RIF) et du 151e régiment d'artillerie de position (RAP). En cas de mobilisation, les effectifs sont renforcés par l'arrivée des réservistes, créant par la même occasion de nouveaux régiments : si l'infanterie de l'ouvrage reste dépendante du 149e RIF, l'artillerie passe au 152e RAP. La première occupation de l'ouvrage est réalisée lors de l'alerte de mars- (remilitarisation de la Rhénanie), renouvelée de mars à (Anschluss) puis en septembre- (crise des Sudètes). Les troupes de forteresse retrouvent l'ouvrage à partir du (crise du corridor de Dantzig), avec le début de la mobilisation partielle le . La mobilisation générale française est décrétée le 1er septembre, applicable à partir du 2 ; le , la France déclare la guerre à l'Allemagne.

Pendant toute la drôle de guerre, le secteur est parfaitement calme car faisant face à la frontière belge. Les choses changent à partir de mai-. Le , les unités de la 3e armée française responsable du secteur, y compris les troupes tenant les intervalles, se replient vers le sud pour éviter l'encerclement. Les équipages des casemates et des ouvrages restent à leur poste, tandis que les forces allemandes s'avancent sur les arrières de la ligne Maginot. Le , deux canons de 88 mm (de la 183e division allemande) tirent pendant plusieurs heures à 3 000 mètres de distance sur le bloc 4, réussissant sans s'en rendre compte à percer le mur de façade ; l'équipage colmate la brèche rapidement avec du ciment. Le , le Fermont et son voisin occidental l'ouvrage de la Ferme-Chappy sont attaqués par la 161e division allemande : après une préparation d'artillerie lourde (trois canons de 210 mm Krupp modèle 1918 et deux mortiers de 305 mm Skoda), des bombardements par stukas et des tirs de canons de 88 mm, les sections d'assaut allemandes sont repoussées par les tirs du bloc 6 de l'ouvrage de Latiremont (il tire 1 577 obus en un jour)[8]. Les Allemands ont officiellement 80 morts et blessés, tandis que l'ouvrage a deux morts, dont le soldat Piton tué par un obus antichar qui a perforé la cloche GFM de l'entrée des hommes du Fermont, juste avant que le canon allemand de 47 mm soit détruit par la tourelle de 81 mm du bloc 5 (le soldat français a été enterré dans le mur de la galerie principale de l'ouvrage)[9].

L'armistice entre la France et l'Allemagne est signé le , mais il n'entre en application que le à 0 h 35, après qu'un armistice entre la France et l'Italie soit signé (le 24 au soir). Les Allemands prennent possession de l'ouvrage le après négociation avec le commandant du secteur (le sabotage est interdit), tandis que l'équipage est fait prisonnier.

Visite et musée

L'ouvrage est désormais confié à l'Association des Amis de l'Ouvrage de Fermont et de la Ligne Maginot, qui se charge de l'entretien et des visites touristiques : Fermont a attiré 16 405 visiteurs en 2014, 15 137 en 2013 et 15 102 en 2012[10].

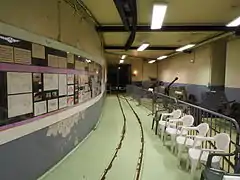

La visite de Fermont est un périple de plus de deux heures, partie en sous-sol et l'autre en surface, au milieu des blocs de combats dont les abords portent encore les stigmates des combats de 1940. Le trajet-type compte la descente à 30 mètres sous terre dans le principal monte-charge de l'entrée des munitions, puis la visite d'une partie de l'ancien magasin à munitions M1 aménagé avec quelques reconstitutions (wagonnets, casiers à obus et mannequins). La visite se poursuit par le trajet à partir de la gare du M1 jusqu'aux blocs de combat en train électrique. Le premier bloc à découvrir est le bloc 4, dont l'accès aux chambres de tir se fait de nouveau en monte-charge. Il s'agit d'une casemate d'artillerie pour trois tubes, dont un des obusiers est mis en scène avec des mannequins. La visite se poursuit en extérieur pour aller jusqu'au bloc 1 voisin, équipé d'une tourelle pour deux canons de 75 mm.

Après le retour en souterrain et en train, le visiteur découvre les galeries de la caserne puis de l'usine, avec les groupes électrogènes en état de marche. Les groupes de visiteurs rejoignent l'entrée des munitions en passant par la galerie abritant les filtres à air, avant de remonter en surface. La visite se termine avec le musée extérieur, devant l'entrée des munitions, qui recèle l'essentiel des matériels utilisés sur la ligne Maginot et notamment cinq tourelles d'artillerie (dont trois provenant de l'ouvrage de Bréhain voisin) qui sont les seules en France à être ainsi présentées au public. Le mémorial érigé à la mémoire des troupes de forteresse « livrées à l'ennemi sans avoir été vaincues » rappelle que la majorité de la ligne Maginot tenait toujours à l'armistice du 22 juin 1940.

- L'aménagement de l'ouvrage en musée

Gare de l'entrée de munitions, convertie en salle d'attente (menant aux monte-charges).

Gare de l'entrée de munitions, convertie en salle d'attente (menant aux monte-charges). Mise en scène autour d'un obusier dans le musée .

Mise en scène autour d'un obusier dans le musée . Tourelle de mitrailleuse exposée au musée.

Tourelle de mitrailleuse exposée au musée. Reconstitution dans le musée extérieur.

Reconstitution dans le musée extérieur.

Au cinéma

L'ouvrage a servi de cadre au tournage en 2003 du film Les Rivières pourpres 2 d'Olivier Dahan.

Notes et références

- Mary et al. 2009, tome 5, p. 182 (errata).

- Mary et al. 2003, tome 3, p. 80.

- Mary et al. 2001, tome 2, p. 34-35.

- La SGCM, Société générale de constructions mécaniques, construisait des moteurs de marine à La Courneuve sous licence MAN. Les moteurs SGCM GVU 33 de Fermont ont six cylindres, chacun avec une cylindrée de 6 600 cm3 (un alésage à 200 mm et une course de 330 mm).

- Le nom du petit moteur Diesel CLM 1 PJ 65 correspond au fabricant (la Compagnie lilloise de moteurs, installée à Fives-Lille), au nombre de cylindres (un seul fonctionnant en deux temps, mais avec deux pistons en opposition), au modèle (PJ pour « type Peugeot fabriqué sous licence Junkers ») et à son alésage (65 mm de diamètre, soit 700 cm3 de cylindrée).

- Mary et al. 2001, tome 2, p. 85.

- Mary et al. 2003, tome 3, p. 82.

- Mary et al. 2003, tome 3, p. 221.

- Mary et al. 2003, tome 3, p. 206-207.

- « Le tourisme de mémoire en Lorraine » [PDF], sur http://www.observatoire-lorraine.fr/, p. 25.

Voir aussi

Article connexe

Bibliographie

- Jean-Yves Mary, Quelque part sur la ligne Maginot : l'ouvrage de Fermont, 1930-1980, Paris, SERCAP, , 357 p. (ISBN 2-7321-0224-5).

- Georges Maistret, Fermont, gros ouvrage de la ligne Maginot, Longuyon, Association des amis de l'ouvrage de Fermont et de la ligne Maginot, , 33 p. (BNF 35416390).

- Georges Maistret, Sur la Ligne Maginot, l'ouvrage de Fermont tient toujours, Longuyon, Association des amis de l'ouvrage de Fermont et de la ligne Maginot, , 135 p. (BNF 36166428).

- Jean-Yves Mary, Fermont : ouvrage d'artillerie de la Ligne Maginot, Paris, Citédis éd., coll. « Collection Étapes », , 48 p. (ISBN 2-911920-19-8).

- Jean-Yves Mary, Alain Hohnadel, Jacques Sicard et François Vauviller (ill. Pierre-Albert Leroux), Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 1, Paris, éditions Histoire & collections, coll. « L'Encyclopédie de l'Armée française » (no 2), (réimpr. 2001 et 2005), 182 p. (ISBN 2-908182-88-2).

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 2 : Les formes techniques de la fortification Nord-Est, Paris, Histoire et collections, , 222 p. (ISBN 2-908182-97-1).

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 3 : Le destin tragique de la ligne Maginot, Paris, Histoire et collections, , 246 p. (ISBN 2-913903-88-6).

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 5 : Tous les ouvrages du Sud-Est, victoire dans les Alpes, la Corse, la ligne Mareth, la reconquête, le destin, Paris, Histoire & collections, , 182 p. (ISBN 978-2-35250-127-5).

Liens externes

- Localisation

- « Cartographie vectorielle », sur http://www.cartomaginot.com.

- « Photographie satellite », sur http://wikimapia.org/.

- Association

- « Association des Amis de l'Ouvrage de Fermont et de la Ligne Maginot (AAOFLM) », sur http://www.ligne-maginot-fort-de-fermont.asso.fr.

- Descriptions et photos

- « Fort de Fermont », sur http://www.maginot.info/.

- « Gros ouvrage (GO) de Fermont - A2 », sur http://www.darkplaces.org/.

- « Fermont (gros ouvrage A2 de) », sur http://maginot.fortiff.be/.

- « Ouvrage de Fermont », sur http://lignemaginot.com/.

- « L'ouvrage de Fermont », sur http://www.alsacemaginot.com/.

- « Infos, photos et localisation de l'ouvrage de Fermont », sur http://www.wikimaginot.eu/.

- Vidéos

- « Visite du fort de Fermont », sur www.youtube.com