Montagu Brownlow Parker

Montagu Brownlow Parker, né le et mort le , 5e comte de Morley, est un pair britannique surtout connu comme aventurier.

| Comte de Morley | |

|---|---|

| jusqu'au | |

| Prédécesseur | |

| Successeur | |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activité | |

| Père | |

| Mère |

Margaret Holford, Countess of Morley (d) |

Il organise et dirige une mystérieuse expédition archéologique de 1909 à 1911 à Jérusalem, qui est en réalité une chasse au trésor, à la recherche de l'Arche d'alliance. Cette entreprise se termine par un scandale politique lorsqu'il s'introduit nuitamment, grimé en Arabe, sur l'esplanade des Mosquées (Haram al Sharif) pour y creuser des tunnels et qu'une fois découvert, il est contraint de prendre la fuite. En raison de ses aspects romanesques, cette aventure passionne la presse internationale de l'époque.

Le rôle de Parker dans cette « mission » est notamment évoqué dans le compte rendu de fouilles publié par le père Louis-Hugues Vincent, un archéologue réputé, et fait l'objet d'un épisode resté inédit des Aventures du jeune Indiana Jones.

Biographie

Jeunesse

Montagu Parker naît le [1]. Il est le second des trois fils[2] de Margaret Holford et d'Albert Parker, 3e comte de Morley, qui a été un des dirigeants du parti libéral et un membre du dernier gouvernement de Gladstone. Montagu Parker fait ses études à Eton[1] - [3].

Premières armes

Après ses études, Montagu Parker décide d'embrasser une carrière militaire et s'engage dans le Gloucestershire Regiment[1], où il est promu sous-lieutenant en 1898[4] dans le 3e bataillon. Il est affecté au Grenadier Guards l'année suivante[1]. Il participe de 1900 à 1902 avec son régiment à la seconde guerre des Boers[1] - [3] et y est blessé[5] légèrement à Thaba 'Nchu[6] - [7] - [n. 1]. En 1901, alors qu'il est lieutenant, il s'intéresse à la photographie et réalise de nombreux clichés sur des sujets militaires [10] - [n. 2]. De retour à Londres après la guerre, il exerce dans l'armée à compter de 1905 une fonction administrative[11], en tant qu'aide de camp du lieutenant-général Laurence Oliphant[12]. En , il est nommé capitaine des Grenadier Guards[13]. Au décès de son père, en 1905, le titre de comte revient à son frère aîné d'un an, Edmund Robert Morley.

Simon Sebag Montefiore décrit Montagu Parker à l'époque :

« Un aristocrate [...] arborant un plumage de moustaches luxuriantes et une barbe en pointe à la Édouard VII, nourrissant des goûts de luxe pour un maigre revenu, [...] un escroc opportuniste mais crédule, cherchant toujours un moyen facile de faire fortune — ou du moins de trouver quelqu'un d'autre pour financer ses excès[14]. »

Rencontre de Juvelius

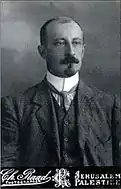

|

| |

Valter Juvelius vers 1910 à Jérusalem. | ||

En 1908, Montagu Parker rencontre à Londres l'écrivain finlandais Valter Juvelius, géomètre de formation[15], poète, directeur de la bibliothèque municipale de Vyborg, auteur d'une thèse sur la chronologie juive[16] - [17] - [n. 3] et chasseur de trésors perdus[20].

Juvelius aurait trouvé par hasard quelques mois plus tôt le moyen de décoder un passage du livre d'Ézéchiel décrivant précisément la cachette du trésor du Temple de Salomon disparu depuis longtemps[21]. Il aurait fait cette découverte dans une bibliothèque de Constantinople[22], dans un musée de Saint-Pétersbourg[23] ou dans la Mishna[24]. Ce fabuleux trésor, censé avoir été caché à l'époque de la conquête de Jérusalem en 587 av. J.-C., aurait été enfoui dans les entrailles du mont du Temple, dans un caveau relié à la ville par un passage souterrain caché[22]. La nature exacte du trésor varie toutefois selon les sources : il se serait agi de l'Arche d'alliance, des « trésors des rois juifs »[25], voire, selon l'agence Reuters, d'un « manuscrit qui lèverait tout doute sur la résurrection du Christ »[26].

Avant d'entrer en contact avec Montagu Parker, Juvelius tente vainement d'intéresser à ses projets des représentants du parti des Jeunes-Turcs, qui refusent de soutenir ses démarches[27]. La rencontre entre Juvelius et Parker est organisée par deux intermédiaires, l'ingénieur suédois Johan Millén, fabricant de savon à Anvers[28] - [29] - [30] - [31] qui séjournait alors à Copenhague[32], et un autre Suédois, le lieutenant ou capitaine Hoppenrath, présenté tantôt comme un ancien explorateur du Congo[33] - [34] - [35], tantôt comme un homme ayant des compétences appropriées au projet[30]. Juvelius explique en juillet 1911 à l'agence Reuters qu'il a d'abord rencontré en Finlande l'ingénieur Millén, qui a « interessé à l'affaire » Hoppenrath, lequel est entré en contact avec Parker[36]. Selon un journal danois, Millén aurait choisi Hoppenrath, qui se serait rendu chez Juvelius à Vyborg, puis les deux Suédois seraient partis en Angleterre et entrés en contact avec Parker[30]. Juvelius remet à ce dernier un prospectus où il se dit

« convaincu d'avoir prouvé empiriquement la déduction extrêmement ingénieuse selon laquelle l'entrée de l'archive du Temple se trouve sur l'Akeldama et l'archive est demeurée intacte dans sa cachette depuis deux mille cinq cents ans. Il devrait être assez simple de la récupérer. L'existence du Code prouve que l'archive du Temple n'a jamais été touchée depuis lors[37]. »

Convaincu à son tour, Parker démissionne en des Grenadier Guards pour se consacrer à la chasse de ce trésor[38] et prend en charge la récolte des fonds nécessaires. Il obtient 25 000 £[39]— soit 2 750 000 £ de 2018[40] — auprès de commanditaires aussi divers que la duchesse de Marlborough, Consuelo Vanderbilt[41], ou l'industriel américain Philip Armour[22] - [42] - [43]. Il semble même qu'il aurait pu obtenir le double s'il en avait eu besoin et qu'il aurait repoussé certains investisseurs[27] - [44]. L'archéologue allemand Gustaf Dalman, à l'époque directeur de l'Institut protestant allemand d'archéologie au Proche-Orient, considère « comme un signe des temps qu'il ait été possible, sur une base aussi fragile, inconfirmée par quelque scientifique que ce soit », de lever un tel capital[39].

Une société est constituée en pour la recherche du trésor[15], dénommée J.M.P.F.W. Ltd[45] du nom des principaux associés, Juvelius, Millén, Parker, Fort et Waughan, dont un quart des parts est attribué à Juvelius[33] - [34].

Contexte

L'intérêt suscité par le projet de Parker et de Juvelius, tant auprès des investisseurs que du public, s'explique en grande partie par le contexte d'une fascination, depuis le début du xixe siècle, pour les réseaux hydrauliques de Jérusalem. Vincent Lemire y voit une « tentative de court-circuit historique », visant à retrouver la ville antique en évitant la Jérusalem moderne, par le truchement des conduites hydrauliques, des sources et des puits[46]. Les points d'entrée ainsi explorés « tournent autour » de l'esplanade des Mosquées, vers laquelle ces réseaux hydrauliques semblent converger, et qui constitue un « point focal, aveugle et inaccessible », en raison de l'interdiction faite aux occidentaux d'y pénétrer et, à plus forte raison, de le fouiller[47].

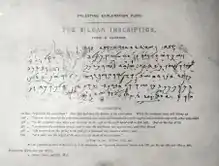

Quelques étapes importantes jalonnent l'histoire de la compréhension de ces réseaux : en 1837, l'archéologue américain Edward Robinson, menant une exploration à partir du bassin de Siloé, découvre le tunnel de Siloé[n. 4], que les savants hésitent encore à assimiler au tunnel d'Ézéchias[49] - [50] - [n. 5] ; en 1867, Charles Warren explore le tunnel de Siloé, sur la colline de l'Ophel, et découvre le puits de Warren[50] - [52] ; en 1880, Conrad Schick découvre l'inscription de Siloam, qui est alors la plus ancienne inscription épigraphique trouvée en Israël[50] - [53] - [n. 6].

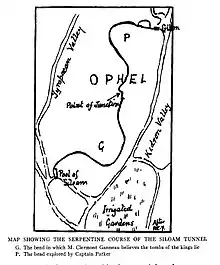

Le tunnel de Siloé acquiert ainsi une place prépondérante dans le débat archéologique sur la Cité de David[55]. Une question centrale dans ce débat est celle de comprendre pourquoi ce tunnel décrit une large courbe. S'agit-il de contourner une couche sédimentaire trop résistante ? De la nécessité d’éviter la proximité d’une zone funéraire ? Cette dernière hypothèse est notamment défendue par Charles Clermont-Ganneau, selon lequel le tunnel contourne les tombeaux des rois David et Salomon[56]. Parker et Juvelius étaient vraisemblablement informés d'une partie au moins de ces travaux[22] - [57].

La « mission Parker »

De 1909 à 1911, Montagu Parker dirige ce qu'il est convenu d'appeler la « mission Parker », financée par le syndicat qu'il a organisé et qui entreprend plusieurs campagnes de fouilles à Jérusalem.

Préparatifs

En , les associés décident d'envoyer une petite délégation à Jérusalem et Constantinople, dont dépend la province administrative de Jérusalem[11]. Parker, Juvelius, Millén et Hoppenrath se rendent à Jérusalem, où Juvelius est censé indiquer où le trésor serait enfoui[38], et décident de concentrer leurs recherches sur le voisinage du puits de Warren et de la fontaine de la Vierge, sur la colline de l'Ophel, au-dessous de laquelle sont censés subsister les restes de la Cité de David[58]. Juvelius espère qu'un des passages souterrains découverts par Warren permettra de rejoindre le mont du Temple[38]. Contrairement à ce qu'ils déclareront à la presse, il ne s'agit pas de rechercher les tombeaux des rois dans la boucle du canal de Warren, mais, sur la foi du Code de Juvelius, de remonter souterrainement la colline, à partir de la fontaine de la Vierge, pour parvenir sous la mosquée d'Omar et trouver l'Arche d'alliance[59]. Après ce repérage, Juvelius et Parker vont, le même mois[38], à Constantinople où ils se séparent, Parker se chargeant seul d'obtenir les autorisations nécessaires[11].

Après qu'il a fait valoir qu'il était en possession de plans[60] donnant l'accès à un trésor d'une valeur comparable à la dette extérieure de l'Empire ottoman[61], un contrat est conclu le [62] entre le gouvernement ottoman, représenté par le grand vizir Kâmil Pasha (en) et par Mehmet Ziya Pasha, le ministre des finances, et « l'honorable Mr Parker du Turf Club de Londres »[63]. Selon ce contrat, en contrepartie de la moitié des parts du syndicat formé par Parker, le gouvernement s'engage à soutenir ce dernier dans l'acquisition des terrains nécessaires aux fouilles[22] - [33] - [63] - [34].

Les ministres ottomans recommandent le recrutement d'un intermédiaire, un Arménien nommé Hagop Makasdar, qui devient l'interprète officiel de Parker[64], et ils envoient deux parlementaires pour accompagner et surveiller les fouilles : Abdulaziz Mecdi Efendi et Habip Bey[65], deux futurs chefs du parti conservateur turc[66], salariés chacun à hauteur de deux cents livres turques par mois par la mission[67] - [n. 7].

Hoppenrath, qui représente Parker à Jérusalem, dispose d'un budget de 2 000 000 £ pour acheter les terrains nécessaires[68]. Toutefois, le contrat avec le gouvernement étant secret, si secret d'ailleurs que certains des compagnons de Parker en ignorent l'existence[n. 8], il rencontre des difficultés dans l'acquisition des terrains convoités : ceux-ci comptent près de deux cents propriétaires, dont certains refusent de vendre et d'autres demandent des sommes exorbitantes pour de petites parcelles[69]. Le gouverneur ottoman de Jérusalem, Subhi Bey, qui n'a pas été mis dans la confidence, demande qu'une commission d'enquête soit nommée pour investiguer les motivations des acquéreurs étrangers[38]. Parker doit retourner à Constantinople et plaider sa cause auprès du nouveau grand vizir, Hüseyin Hilmi Pacha, et du nouveau ministre des finances, Mehmet Rifat Bey, qui ordonne à Subhi Bey d'exproprier les terrains et de les céder à Parker à un prix raisonnable, au prétexte qu'il s'agit de « construire des hôpitaux et des écoles pour le compte du gouvernement turc »[38] - [58]. Parallèlement à ces aspects administratifs, Hoppenrath achète à Jérusalem le matériel nécessaire, y compris les échelles métalliques spécifiquement demandées par Juvelius, seules des lampes électriques portatives devant être importées d'Angleterre[11].

Première saison de fouilles

Le , Montagu Parker quitte la gare Victoria pour se rendre à Port-Saïd[73]. Il est accompagné du major Cyril Foley (en), un autre vétéran de la guerre des Boers qui avait pris part au raid Jameson[n. 10], de Clarence Wilson, beau-frère de Sarah Wilson, réputé « très riche », membre du Royal Yacht Squadron, du lieutenant des Grenadier Guards Robert Vivian Duff, cousin du duc de Fife et « l'époux d'une des plus belles femmes de la société londonienne », du devin Von Bourg, de l'interprète arménien Hagop Maskadar, et d'un ami de Juvelius, le voyant irlandais Lee, qui, après avoir suggéré que le trésor pourrait en réalité se trouver sur le mont Ararat, ne sera plus autorisé à prendre la parole devant ses compagnons sur ce point[75] - [73] - [76] - [77] - [78]. Arrivés à Port-Saïd le , ils retrouvent Juvelius et l'ingénieur Walsh, « l'un des principaux ingénieurs de Pearson », puis embarquent à bord de la Water Lily, le yacht de Clarence Wilson[73] - [77] pour Jaffa, où Foley trouve les chameaux « stupides et perfides »[27] - [79]. De là, ils rejoignent à cheval Jérusalem[80], où ils prennent leurs quartiers à l'hôtel Fast, le meilleur de la ville[77], que Foley décrit comme « un hôtel particulièrement sale, qui était le plus propre de Jérusalem »[27]. Le groupe sera ultérieurement rejoint par le capitaine de la Royal Navy Cyril Augustus Ward, troisième fils du comte de Dudley et l'époux d'une riche héritière hollandaise, la baronne de Brienne, par le capitaine Hyde Villers, cousin du comte de Jersey, et par le comte balte Herman von Wrangel[77].

La mission établit son siège dans le village de Siloan[81], dans une maison spécialement construite pour cet usage[62]. Après deux jours passés à engager des ouvriers — et, ajoute Foley, à essayer de ne pas écouter Von Bourg qui prétend savoir où est l'Arche pour le plus grand déplaisir de Juvelius[79] —, l'équipe entreprend ses fouilles derrière de « solides haies de fil de fer »[82] et sous la protection de la gendarmerie ottomane, qui interdit à quiconque d'approcher à moins d'un kilomètre[67]. Le travail est entamé par la réouverture du puits naturel découvert par Warren[67]. Au bout d'une vingtaine de mètres, l'accès à un tunnel est trouvé, un succès que Foley attribue à la compétence de l'ingénieur Walsk et à la précision des indications de Warren, mais que l’ingénieur suédois Millén préfère attribuer à celle du code de Juvelius[83] - [84].

Le père Vincent décrit le début de ces fouilles :

« Au mois d'août 1909, on vit un jour avec émoi inaugurer des travaux de fouilles sur la rampe orientale du coteau d'Ophel [...] Il n'était [pas] douteux que l'entreprise ne fût tentée par des hommes déjà très au fait des réalités archéologiques en cette région et préoccupés des problèmes de topographie et d'histoire qui s'y rattachent. Cependant, une consigne rigoureuse écartait du chantier absolument tous les curieux, sans distinction ; aussi la légende, toujours prompte ici à éclore, avait-elle un champ fécond [...] On se montrait avec surprise les deux membres du jeune parlement turc, délégués tout exprès de Constantinople pour faire fonction de commissaires impériaux en cette exploration mystérieuse. L'énigme n'était pas pour embarrasser très longtemps les donneurs de nouvelles [...] Pour celui-ci, puisque le chantier n'était pas ouvert au public, c'est donc qu'on y faisait une besogne maladroite et néfaste ; pour celui-là, on ne poursuivait aucun but raisonnable ; cet autre se croyait sûr de je ne sais quelle chimérique recherche et s'apitoyait ironiquement sur la naïveté des chercheurs[57]. »

Parker affronte dans un premier temps une forte opposition des résidents, jusqu'à ce qu'il devienne manifeste que ses fouilles procurent du travail à de nombreuses personnes[81] - [n. 11], que les salaires versés sont généreux et que l'interruption provisoire de l'alimentation en eau du bassin de Siloé est correctement indemnisée[67]. La perspective d'une amélioration du débit hydraulique du bassin de Siloé est également bien accueillie[81], ainsi que des distributions de soupe aux villageois durant l'hiver[87]. Les équipes de la mission s'emploient à déblayer le système du puits de Warren et du tunnel d'Ézéchias.

Afin d'apaiser les inquiétudes suscitées par des fouilles dont le but n'est pas révélé[n. 12], Parker accepte d'inviter le père Louis-Hugues Vincent de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem à y assister en tant que « conseiller archéologique »[22], ce dernier « ferm[ant] les yeux sur le véritable objectif des fouilles »[58] - [90]. Vincent publiera en 1911 un compte rendu intitulé Jérusalem sous terre, qui en reste le seul rapport officiel[91]. Il semble au demeurant que Vincent et son équipe n'ont pas été les seuls archéologues admis à visiter les fouilles sous condition de confidentialité. Masterman, un archéologue britannique du Palestine Exploration Fund, écrit :

« Ils ont été très courtois avec moi à tout moment et m'ont laissé voir librement leurs merveilleux tunnels [...] Il était cependant entendu que le compte-rendu de leurs « découvertes » ne devait être fait par aucun visiteur privé comme moi-même[92]. »

Contrairement à ce qu'affirme courtoisement le père Vincent, il est, de l'avis général, très « douteux que l'entreprise [soit] tentée par des hommes déjà très au fait des réalités archéologiques en cette région et préoccupés des problèmes de topographie et d'histoire qui s'y rattachent »[57]. Selon Bertha Spafford Vester, Parker et ses acolytes sont « les plus bizarres archéologues qui aient jamais visité Jérusalem », « charmants », mais « manquant complètement de connaissance en archéologie » ; ils se font plutôt remarquer par leurs joyeux dîners, leurs séances de tir sur des oranges ou leurs pitreries aux dépens des jeunes âniers arabes[58]. Ils s'amusent aussi à organiser des paris sur la quantité de seaux que leurs ouvriers pourront déblayer en une heure[83]. Spafford Vester note que leurs manières ne laissent aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'une chasse au trésor : aucun d'entre eux n'est archéologue, ils n'ont aucune connaissance de l'historique des fouilles antérieures et ne permettent à personne de visiter leur chantier[58].

Cette appréciation fait consensus dans la communauté scientifique, le Palestine Exploration Fund allant jusqu'à publier en janvier 1910 une déclaration formelle répudiant toute solidarité avec l'entreprise de Parker[94]. Dalman note que « les membres de l'expédition semblaient n'avoir aucune expérience ni aucune connaissance en matière d'archéologie »[67]. Masterman affirme que Parker et ses compagnons n'étaient « en aucun cas des archéologues et ne prétendaient pas l'être »[92] - [95]. Le New York Times rapporte le même point de vue, en l'attribuant à l'archéologue Richard Gottheil :

« Quand cette expédition arriva dans la Ville sainte, elle fit sensation. Jamais auparavant une équipe d'exploration n'avait fait preuve de moyens financiers aussi inépuisables[n. 13]. Ils avaient un yacht, ils étaient intimes avec des personnalités officielles, ils étaient protégés pendant leur travail par des gardes du corps qui empêchaient les curieux de s'approcher. Mais le plus étrange était qu'aucun membre de cette équipe n'était un archéologue[42]. »

Parker et ses compagnons doivent également faire face à une grève de leurs ouvriers arabes et portent plainte devant un commandant de police. Sur le conseil des commissaires ottomans, ils se présentent à l'audience en uniforme, le capitaine Duff portant le casque, la cuirasse et les gants blancs des Life Guards et Montagu Parker, la tunique rouge et le bonnet en poil d'ours des Grenadier Guards[96]. Ils obtiennent gain de cause et les grévistes sont condamnés à des peines de prison[96]. Parker plaide alors la clémence pour ses ouvriers et l'obtient, avec la reconnaissance de ceux-ci. Ils paradent au retour à dos d'âne dans la vieille ville dans la formation suivante : « d'abord une troupe de lanciers ottomans avec leur drapeau pour libérer le passage, puis le maire et le commandant [...] Ensuite Habip bey [en uniforme également], un officier d'artillerie, un saint homme, Duff, Parker, [Foley], Wilson et Makasdar. Une masse de gendarmes turcs ferm[e] la marche[96]. » En signe de gratitude, les ouvriers décident de leur montrer un nouveau tunnel, qui se révèle être un égout[96].

La presse internationale suit avec passion cette chasse au trésor, s'émerveillant de ce que les explorateurs semblent anticiper leurs découvertes grâce aux informations dont ils disposent[97]. Pendant qu'une partie des journaux conjecture sur les intentions du « mystérieux syndicat »[98] et s'étonne des sommes considérables — évaluées, par semaine à plus de 4 000 dollars de l'époque, soit plus de 400 000 dollars d'aujourd'hui[99] — dépensées par Parker dans sa quête du « trésor du roi Salomon »[100], une autre spécule sur un possible remariage de la riche et jolie veuve américaine Ava Astor avec le capitaine Parker[101] - [102], qualifié pour la circonstance de « beau sabreur »[103]. Un journal affirme qu'Ava Astor aurait promis à Parker de lui reparler s'il ramenait l'Arche d'alliance[104] ; un autre ajoute que ce défi « charmant » aurait donné à Parker une « énergie énorme »[43].

Au bout de trois mois, les deux commissaires retournent à Constantinople, tout en continuant à se faire représenter par le gouverneur et le commandant de la gendarmerie, avec lesquels ils partagent leurs salaires[66]. Un mois plus tard, les fouilles sont interrompues par les pluies[105]. Parker quitte la Palestine à bord de la Water Lily et rentre à Londres. Durant l'hiver, il consulte des ingénieurs ayant participé aux travaux du métro de Londres et, sur leur conseil, achète des « machines coûteuses et perfectionnées »[22] - [n. 14].

Deuxième saison de fouilles

Parker revient — toujours sur le yacht de Clarence Wilson — au mois d'août 1910 pour reprendre les recherches à la fontaine de la Vierge et dans le tunnel d'Ézéchias[90] - [107].

Parker les rapporte comme suit au Times :

« Ayant remarqué que le niveau des eaux de la fontaine de la Vierge était très bas, nous décidâmes de déblayer la fontaine, ainsi que le tunnel de Siloé jusqu'au bassin de Siloé, sur une distance totale de 1 760 pieds. Nous avons trouvé environ 3 pieds 6 pouces de boue sur toute la longueur de tunnel, ce qui prouve que tous les examens antérieurs étaient entièrement inexacts, et constaté que le tunnel n'a en aucun point une hauteur supérieure à 4 pieds 6 pouces. Ce nettoyage de la fontaine et du canal nous a permis d'augmenter de près de 50 % l'alimentation en eau, cette aubaine ayant suscité une énorme satisfaction chez les villageois de Silwan[n. 4], qui firent une grande fête lorsque l'eau se remit à couler après que nos opérations aient été terminées. Dans le même temps, nous continuions nos opérations visant à trouver la tombe de David et celle de Salomon, ainsi que tout texte hébreu pouvant exister [à cet endroit][105]. »

Il ne s'agit cependant pas que de déblayer d'anciens tunnels, mais aussi d'en creuser de nouveaux, sans programme cohérent comme le relève Ronny Reich :

« L'expédition Parker excava aussi [...] au-dessus de la source. Tout ce travail d'excavation était mené souterrainement, en se déplaçant dans des galeries creusées dans toutes les directions possibles pour trouver des espaces creux où les dirigeants de l'expédition espéraient trouver les trésors qu'ils cherchaient. Le plan de ces galeries montre que l'expédition « tirait dans toutes les directions », sans programme, mais plutôt en avançant sur la base des indices supposés qu'ils trouvaient dans la terre excavée. Le plan de ces galeries ressemble à un serpent s'enroulant autour de lui-même jusqu'à en étouffer[108]. »

L'ambiance se dégrade sensiblement. Les deux fonctionnaires turcs sont repartis à Constantinople et leur absence doit être compensée par des bakchichs accrus à l'administration locale[n. 15]. Spafford Vester rapporte qu'avec le soutien financier du baron Edmond de Rothschild, des Juifs de la ville, irrités par la crainte de dégâts irrémédiables, achètent tous les terrains disponibles entre la concession britannique et le bassin de Siloé et en interdisent l'accès[109]. L'agent du baron, Albert Antébi, soudoie des ouvriers de Parker pour être tenu au courant de l'avancement des travaux[110]. Selon l'archéologue américain Gottheil, en même temps que l'expédition de Parker se mettait en branle, le baron s'était laissé persuader par Clermont-Ganneau que les tombes des rois de Judée étaient sur l'Ophel ; il avait commencé à acheter discrètement les terrains et la concurrence entre son projet et celui de Parker avait fait « craindre des complications internationales »[62]. Selon l'archéologue britannique E. A. Wallis Budge, Rothschild aurait volontiers financé seul l'expédition de Parker[59]. Selon Chaim Weizmann, il avait été gagné par la conviction que l'Arche d'alliance gisait quelque part sous l'Ophel :

« Son but était de découvrir l’Arche d’Alliance qu’il croyait enterrée là. Je lui demandai sérieusement ce qu’il pensait en faire. Les fouilles, je m’en fiche, c’est la possession [qui m'intéresse], me répondit-il[111] - [112] - [110]. »

L'administration ottomane informe Parker qu'une mission scientifique française, financée par Edmond de Rothschild, a déposé une demande de fouille, et qu'il ne dispose plus que jusqu'à l'automne 1911 pour terminer ses recherches[22].

La profanation de la mosquée al-Aqsa

Dès l'hiver 1910-1911, la rumeur commence à se répandre que Parker tente de creuser un tunnel sous le Haram al Sharif qui irait jusqu'à la zone sacrée[115]. De fait, en , le contrat avec le gouvernement ottoman ayant déjà été reconduit deux fois[64], Parker, qui ne dispose plus que de quelques mois avant la fin, en novembre[22], de son autorisation de fouilles, tente une nouvelle approche. Il connaît bien Azmi Bey, le nouveau gouverneur ottoman de la ville, qui a été son hôte à dîner[58] et qui visite fréquemment le chantier de fouilles[22]. Il lui offre de le soudoyer pour autoriser une fouille directement sous le mont du Temple. Azmi Bey accepte et facilite le paiement d'une autre somme à Sheikh Khalil al-Zanaf, le gardien héréditaire de la Mosquée al-Aqsa dans le même but[n. 16]. Le pot-de-vin versé à ce dernier aurait été l'équivalent de 25 000 dollars, la somme versée à Azmy Bey, supposée bien plus importante, restant inconnue[117]. Durant plusieurs nuits, Parker, Wilson, Lee[31] et un petit groupe d'ouvriers, déguisés en Arabes, sont admis dans l'enceinte du mont du Temple, sous la protection de la police ottomane[64].

Dalman donne les précisions suivantes sur les fouilles entreprises :

« À l'intérieur de l'enceinte du Haram [al Sharif], les explorateurs se mirent au travail dans ce qu'on appelle les écuries de Salomon. Il semble qu'ils espéraient arriver souterrainement de cet endroit au site du Temple, mais leur progression fut bloquée par des citernes et ils durent se rendre à la conclusion que ce projet était impossible à réaliser. Ils se rendirent donc de l'autre côté [de l'esplanade des Mosquées] et accédèrent au tunnel rocheux qui va du nord [de l'Esplanade] vers le Rocher de la Fondation sous le dôme du Rocher et qui servit peut-être [jadis] à l'évacuation du sang des sacrifices faits à l'Autel du Temple. Ce tunnel fut suivi vers le nord sur environ 7 mètres, mais rien de particulier n'y fut trouvé, sinon un léger élargissement [...] Ce qu'on appelle le Puits des âmes, dans la cave située sous le Rocher de la Fondation ne fut pas ouvert, en dépit de ce qu'indiquèrent les journaux. J'ai observé toutefois lorsque je me rendis au dôme du Rocher peu après ces évènements que le sol de la cave faisait l'objet de réparations [...] Mais les ouvriers chargés de la réparation me dirent que la roche n'avait pas été touchée[118]. »

Sur ce dernier point, Marie-Joseph Lagrange, un collègue du père Vincent, donne dans la Revue Biblique une version différente[n. 17] :

« Le résultat fort inattendu de la petite fouille entreprise dans ce caveau a été de faire constater... que ce caveau n'existait pas ! Le puits merveilleux qui défrayait le folkore a une profondeur maxima de 25 centimètres[120]. »

Dans la nuit du 14 avril[n. 18], l'un des gardiens de la mosquée, Mahrumi Efendi, remarque qu'une porte est restée ouverte[n. 19]. Entrant, il se trouve devant douze hommes chargés de sacs de gravas et dira avoir été menacé quand il demande une explication[64]. Un représentant du Waqf de Jérusalem, immédiatement informé, se rend sur place et conclut à une tentative d'effraction des lieux saints[64]. Le 18 avril, Parker et ses amis, qui se sont rendus en toute hâte à Jaffa[n. 20], en quittent précipitamment le port, à bord du yacht de Wilson : après avoir illuminé le bateau et annoncé qu'ils y recevraient les officiels de la ville, ils prennent discrètement le large dans la nuit[122].

Le 19 avril au matin, la ville et ses faubourgs sont la proie d'une « agitation extrême »[26] : les magasins sont fermés et une rumeur se répand, en pleine procession de Nabi Moussa, selon laquelle les archéologues anglais auraient dérobé tantôt « le sceptre et la couronne du roi Salomon »[126] et tantôt « la couronne de David, [...] l'anneau de Salomon, deux [...] tables de la Loi et l'épée de Mahomet »[109]. Marie-Joseph Lagrange commente non sans ironie : « de ce caveau était sorti, comme dans un rêve oriental, les trésors les plus éblouissants et les plus saintes reliques, des cassettes de pierres précieuses et des sacs de poudre d'or, la baguette de Moïse, l'arche d'alliance, la couronne de Salomon, le sceau d'Aly, etc. »[120].

Le mufti Kamil al-Husseini, qui dirige la procession, tient un discours enflammé, accusant le gouverneur ottoman d'avoir pris part à une conspiration anti-musulmane avec des infidèles, visant à transformer l'esplanade des Mosquées en lieu de fouilles archéologiques[127]. Le fait qu'immédiatement après l'incident Parker et ses amis anglais aient pris la fuite vers Jaffa, pour quitter la Palestine à bord de leur yacht, fait enfler la rumeur, quand bien même Azmi Bey a fait fouiller leurs 35 valises[66] et leur bateau, et que la fouille n'a rien produit[128] - [n. 21]. Le journal arabe Falastin (en) écrit : « les Anglais sont des gens intelligents et tout le monde connaît leur acuité ; et nous savons que s'ils n'avaient pas été sûrs depuis le début que ce qu'ils cherchaient avait une valeur bien supérieure à celle de la peine qu'ils se sont donnée et des dépenses qu'ils ont engagées, ils n'auraient pas travaillé si dur depuis deux ans »[130] - [131]. L'émotion populaire contraint le gouverneur à faire poster des patrouilles de police dans toutes les rues de Jérusalem[128]. Des manifestations sont organisées, un appel à la grève générale est lancé et deux mille manifestants appellent à tuer Azmi Bey, Sheihk Khalil et les Européens[128]. Le 16 avril, Azmi Bey nomme une commission d'enquête et fait emprisonner Sheikh Khalil, deux de ses fils et Hagop Makasdar, le drogman de Parker[128]. Dans un rapport du 21 avril, le gouverneur de la région militaire de Jérusalem, Ali Riza Bey, fait état de la tension constante et recommande l'envoi par Constantinople d'une commission d'enquête en remplacement de celle locale[132].

Commission d'enquête ottomane

Le 22 avril, le ministre de la guerre, Mahmoud Chevket Pacha, ordonne l'envoi d'une commission à Jérusalem, laquelle commence ses travaux le 30 avril[61] - [n. 22]. La semaine suivante, les députés palestiniens du parlement ottoman Ruhi al-Khalidi et Saïd al-Husseini demandent des explications sur le contrat signé par le gouvernement avec le syndicat de Parker, révèlent que le gouverneur Azmi Bey et le commandant de la gendarmerie de Jérusalem, Sami Bey, étaient secrètement salariés par ce dernier et relèvent que le trésor recherché aurait été évalué à 100 millions de livres turques[61]. Le ministre de l'intérieur, Halil Bey, confirme l'existence du contrat et la recherche d'un trésor, qui aurait été partagé entre le gouvernement ottoman et le syndicat de Parker, en précisant que l'autorisation de fouilles avait initialement été donnée pour une année, puis prorogée deux fois et en affirmant que la mission anglaise n'a quitté le pays que pour prendre des vacances[135]. Une dépêche de l'agence L'Europe orientale donne les précisions suivantes :

« Le ministre, sans vouloir préciser l'étendue du vol, n'a pas nié la matérialité des faits. Il a reconnu qu'il y avait eu violation certaine de l'ancien temple de Salomon et que des objets ont disparu[134]. »

Les explications données par le ministre déclenchent l'indignation des parlementaires et font craindre une crise ministérielle[60].

Le 13 mai, la commission d'enquête publie son rapport[135]. Après avoir confirmé que les gardiens et la gendarmerie ont été soudoyés par l'entremise de Makasdar et qu'Azmi Bey était salarié par la mission Parker, elle conclut qu'il est difficile au gouverneur de rester en place[136]. Le 15 mai, Azmi Bey est révoqué[137]. Début juin, le commandant de la gendarmerie, Sami Bey, est « mis à la disposition d'un tribunal militaire »[138] ; Sheikh Khalil, ses deux fils et Makasdar sont déférés au tribunal de Beyrouth et seront ensuite emprisonnés[136]. Le ministre de l'intérieur, en réponse à une question écrite d'un parlementaire, déclare à la chambre qu'il est apparu que, si aucun représentant du gouvernement n'est impliqué dans l'affaire, certains ont fait preuve de négligence et les députés concernés se disent satisfaits de cette déclaration[139].

Au Royaume-Uni, un député interpelle le gouvernement sur le fait que Maskadar, réputé être un sujet britannique, a été arrêté et demande des explications. Le gouvernement lui répond qu'il s'agit d'une affaire intérieure ottomane[140] - [n. 23]. Dans un article du 24 juillet, le Times souligne que le rapport de la commission a démontré la non-implication du gouvernement britannique dans les incidents[142].

Réaction de Parker

De son côté Parker, qui fait face à plusieurs critiques en Angleterre[n. 24], souligne l'intérêt scientifique de son travail, refuse de commenter les évènements du Haram al Sharif[147], conteste qu'il y ait eu des émeutes à Jérusalem[148], puis « dément énergiquement » les accusations de vol[149] et suggère qu'il s'agit d'inventions allemandes[150]. Dressant le bilan des fouilles sur la colline de l'Ophel, il reconnaît que le code fourni par Juvelius est à l'origine du projet, sans tout dire de ce qu'il espérait trouver :

« Notre recherche s'appuyait sur un code découvert par un Suédois[n. 25], donnant l'endroit exact sur la colline de l'Offel [...] où sont enterrés d'anciens trésors d'Israël, en particulier des récipients contenant des objets rituels et d'anciens manuscrits. Pour le moment, il n'est pas possible de dire jusqu'à quel point le code est exact, mais certains résultats d'une grande valeur scientifique ont déjà été atteints[151]. »

Il insiste plutôt sur l'intérêt scientifique des poteries qui ont été découvertes et dont il souligne qu'elles ont été remises aux autorités ottomanes[151] - [152] :

« Nos opérations avaient pour objet de trouver les tombes de David et de Salomon, ainsi que tout texte hébreu qui aurait pu exister. Malheureusement, bien que notre travail ait présenté un intérêt extraordinaire du point de vue scientifique, nous n'avons pu découvrir aucun texte hébreu, bien que nous ayons trouvé avec certitude l'endroit où la Cité de David et avant elle la cité de Jébus ont existé. Cette cité jébuséenne existait certainement, comme l'attestent les poteries que nous avons découvertes, 2 000 ans avant que David ne s'empare de la ville. Selon les pères dominicains qui ont établi l'École d'études bibliques de St Etienne, cette découverte est bien la plus importante qui ait été faite jusqu'à présent en Palestine[105]. »

En septembre 1911, Parker reçoit l'autorisation de retourner en Palestine[136] - [153] où, selon le Times, qui saisit l'occasion pour souligner la fausseté alléguée des informations antérieures sur la violation de la mosquée d'Omar, les fouilles « doivent reprendre avec le plein accord des autorités de Constantinople qui ont désigné des officiels pour surveiller les opérations »[154]. Ce retour est facilité par Mehmet Cavit Bey, le ministre des finances ottoman, qui a reçu une avance de 600 livres au prétexte de payer les inspecteurs du gouvernement[136]. Parker annonce à ses associés son intention de « pousser jusqu'à Beyrouth » pour visiter les prisonniers, puis de « retourner à Jérusalem pour calmer la presse et faire entendre raison aux notables »[155]. Selon Estelle Blyth, il ne reçoit pas d'autorisation de débarquer à Jaffa[156]. Selon Louis Fishman, en revanche, il débarque effectivement en Palestine, mais il est expulsé peu après, le nouveau gouverneur de Jérusalem, Cevdet Bey, s'étant inquiété du risque d'émotion populaire[136]. Une dépêche allemande du 28 octobre indique que Parker a attendu 14 jours à Jaffa une autorisation de se rendre à Jérusalem qu'il n'a pas obtenue[157]. Le 30 octobre, une brève du Times indique que « l'expédition archéologique » de Parker, partie de Londres le 22 septembre, est arrivée à Jaffa à bord du yacht de Clarence Wilson. Elle ajoute :

« Les explorateurs avaient l'intention de débarquer et de poursuivre vers Jérusalem pour y reprendre leur travail, mais après qu'il a été suggéré amicalement au capitaine Parker qu'il serait imprudent de débarquer, le yacht a poursuivi vers Port-Saïd[158]. »

Le 2 novembre 1911, il écrit de Constantinople aux représentants de Jérusalem au parlement turc, pour leur demander d'intercéder en sa faveur :

« On a prétendu que, lors de mon dernier séjour à Jérusalem, je m'étais secrètement introduit dans la vénérable mosquée d'Omar, que j'y avais entrepris des fouilles et que j'aurais même dérobé quelques objets. Mon entrée dans la mosquée d'Omar a été entièrement autorisée par les autorités et je n'ai jamais soudoyé personne dans ce but. Le sujet de mes recherches dans ladite vénérable mosquée était entièrement scientifique, avec le seul objectif de découvrir s'il existait sous la mosquée un canal allant à Siloé. En ce qui concerne les objets trouvés, ils consistent en quelques morceaux de poterie, découverts lors de mes fouilles à Silwan, et qui sont maintenant dans une armoire qui été scellée conjointement par les inspecteurs et moi-même. Malheureusement, je trouve la situation ici [à Constantinople] particulièrement compliquée du fait de l'emprisonnement de personnes innocentes dont la situation doit bientôt être examinée par un tribunal. Mon devoir et le devoir de tous les honnêtes gens est d'éviter que des innocents ne soient injustement condamnés. Par conséquent je vous sollicite pour être entendu avant le verdict par une commission d'enquête officielle[159]. »

Parker garde plusieurs mois sa chambre et celles de ses compagnons à Jérusalem[156] et se déclare encore en 1912 convaincu qu'il pourra bientôt reprendre ses fouilles[160]. Il poursuit jusqu'en 1914 ses tentatives pour retourner à Jérusalem[155].

Les fouilles concurrentes de Raymond Weill

Tandis que Parker essaie vainement de revenir à Jérusalem, Raymond Weill, un archéologue français, entreprend en 1913, dans la même zone que celle explorée par la mission Parker, des fouilles financées par Edmond de Rothschild. Que ce dernier partage ou non le rêve de trouver l'Arche d'alliance, l'objectif affiché est de trouver des tombes royales[163] - [112] - [164] - [n. 26].

Dans le rapport qu'il publie en 1920, Weill expose que « vers la fin de l'année 1907 », Edmond de Rothschild, désirant « procéder à la recherche de la nécropole davidique » avait acheté « parcelle après parcelle » le terrain à fouiller, « par l'intermédiaire d'agents actifs et dévoués », mais que ces fouilles avaient été différées du fait du lancement de celles de Parker[166].

Il analyse les résultats de la mission Parker, afin de préciser sur quelles bases s'appuient ses propres travaux. Weill exonère de tout reproche Vincent, qui était simplement « accueilli sur le chantier, où il assumait les lourdes besognes des relevés de tout genre et de l'archéologie [mais] n'avait point part à la direction des travaux »[167] et rend hommage à ses relevés : ils sont « aussi complets qu'il est possible »[168], c'est un travail « sans doute définitif »[169]. En revanche, il trouve « regrettable » que Parker, qui disposait du « concours de plusieurs ingénieurs et [de] subventions pécuniaires importantes »[170], s'en soit tenu à suivre des galeries « pour accéder aux réseaux souterrains le plus vite possible »[171]. Rappelant le résultat des fouilles de Parker, il conclut :

« Que ne serait-il sorti à la lumière, si en place de ces dispendieuses et pénibles galeries, qui avancent et tournent sur elles-mêmes dans la faible étendue de ce pâté de décombres, un déblaiement pur et simple nous avait livré — 80 mètres en largeur et 100 mètres de la source à la crête — l'aire intégrale de cet hectare de rocher antique ? Que de tombes de toute époque, que de vestiges précieux, outre les murs de fortification de la Cité dans la continuité de leurs lignes ! On ne saurait trop vivement déplorer tout ce que la science a perdu, en ne l'acquérant pas, du fait d'un système dont on dirait que, visant au mystère, il s'efforçait d'être aussi difficile et aussi peu rémunérateur que possible[167]. »

Pour Frederick Jones Bliss, le compte-rendu de Weill rend justice aux travaux de Parker, dont la valeur scientifique, obscurcie par les « difficultés locales en rapport avec la mosquée d'Omar », mais « assurée par la coopération soigneuse » du père Vincent, se trouve « réhabilitée par la reconnaissance généreuse de Weill »[172].

Parker et son expédition dans les publications des membres de celle-ci

|

| |

Parker lui-même n'a rien publié. La mission Parker fait l'objet d'une publication scientifique par le père Vincent en 1911, financée par le syndicat de Parker et traduite en anglais par Parker, où ce dernier est simplement désigné comme « M. A. », d'une fiction publiée par Juvelius en 1916, où Parker est représenté par un personnage dénommé « George Fairholme », et d'un ouvrage à caractère ésotérique publié par Millén en 1917, qui ne nomme jamais Parker, mais donne l'occasion à Dalman d'apporter quelques précisions. Elles font enfin l'objet de deux articles d'anecdotes donnés par Cyril Foley au Sunday Express en 1926[27] - [96], qu'il reprend en 1935 dans un chapitre de ses mémoires, Autumn Foliage, en les assortissant de commentaires humoristiques sur la Bible et sur la dimension sportive des explorations de tunnel[173]. Si Vincent passe sous silence la quête de l'Arche et si Juvelius ne l'évoque qu'à mots couverts, Millén et Foley n'hésitent pas à reconnaître qu'elle constituait le véritable objectif de l'expédition.

Jérusalem sous terre de Vincent (1911)

Aucun des membres de la mission Parker n'étant archéologue, son intérêt scientifique résulte seulement des travaux du père Louis-Hugues Vincent, archéologue à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem et qui sera décrit plus tard comme « le maître inégalé de l'archéologie palestinienne »[175]. Son compte-rendu, Jérusalem sous terre[176], est publié en octobre 1911 « par les soins du syndicat, en double édition anglaise[n. 27] et française, à Londres »[179], après une pré-publication d'extraits en juillet par The Field[180] et demeure jusqu'à aujourd'hui l'ouvrage de référence sur le tunnel[181]. L'éditeur annonce la sortie en 1912 d'un « volume final » chez Constable, mais celui-ci ne verra pas le jour[182].

Comme le note Eberhard Bauman dans son compte rendu de l'ouvrage, le lecteur n'y apprend ni le nom des dirigeants de l'expédition, ni leur objectif[183]. Le père Vincent ne désigne jamais dans Jérusalem sous terre les membres de la mission par leur véritable nom, mais utilise un code. Parker est ainsi M. A., Wilson est M. B., Duff, M. C., etc[184]. - [n. 28].

Vincent explique avoir fait « quelques tentatives infructueuses pour entrer en contact sur le terrain même des fouilles » puis leur avoir envoyé une « demande écrite d'introduction » qui est reçue « avec une courtoisie charmante » puisque l'École biblique se voit octroyer un droit de libre visite et de circulation sous la condition « de ne divulguer aucun détail des travaux avant la publication que se réservaient naturellement les explorateurs »[57] - [n. 29]. Il ajoute encore :

« Il ne m'appartient pas de dire toute l'histoire de cette courageuse entreprise ; j'avoue n'avoir jamais essayé d'en percer indiscrètement la trame [...] La publication intégrale du journal des fouilles et des noms des explorateurs fera plus tard la démonstration que ces prétendus pilleurs de trésors, soi-disant ignorants, ont poursuivi leur tâche avec une conscience parfaite, pour ne pas dire un scrupule parfois excessif, des exigences de la probité scientifique[185]. »

Dans les extraits que publie la Revue Biblique à compter d'octobre 1911[n. 30], Vincent donne une justification légèrement différente de la primauté de sa propre publication :

« Les incidents déplorables survenus à Jérusalem à propos de certains détails de ces fouilles sont venus modifier les projets de publication qu'avaient formés, je crois, MM. les directeurs de la mission[n. 31]. Remettant à plus tard leur propre journal de fouilles, ils ont voulu que leurs premiers travaux fussent présentés par un témoin qu'on ne soupçonnerait pas de partialité, puisqu'il est étranger à l'entreprise et ne l'a suivie qu'en curieux très intéressé par ses résultats scientifiques[179]. »

Vincent évoque à plusieurs reprises Parker dans son texte, pour souligner sa « courtoisie charmante » et son obligeance « bienveillante », quand il le guide lui-même lors de la première visite des fouilles, le [57], et « libérale », quand Parker fait installer des échelles permanentes dans les tunnels, qui facilitent le travail de relevé de Vincent[189], voire sa « très complaisante amabilité », quand Parker lui prête une anse de jarre trouvée dans un tunnel, pour que Vincent puisse l'examiner à loisir[188]. Il le présente comme un maître d'ouvrage diligent, qui ne se contente pas de diriger les fouilles, mais y met souvent la main, tel un « scaphandrier allong[é] au fond du tunnel »[190].

Au total, selon Vincent, la mission de Parker a obtenu un résultat « splendide »[188] - [n. 32], tout comme sont splendides, malgré « leur très humble apparence », des trouvailles telle que la « série céramique découverte dans la caverne funéraire au sommet du plateau [qui] atteste désormais que la vie était déjà prospère en cet endroit entre le XXXe siècle av. J.-C. et le XXVe siècle av. J.-C. »[188]. Vincent conclut la version remaniée de ses notes qu'il donne à la Revue Biblique par un hommage à la mission Parker :

« Je ne puis m'empêcher, ayant suivi jusqu'ici de très près les phases de cette exploration, de rappeler encore une fois l'attention sur l'effort dépensé dans cette très pacifique, très peu éblouissante et pourtant si importante conquête. Il n'est donc que juste de rendre un dernier et cordial hommage au courageux dévouement et à la précision méthodique des recherches qui ont réalisé cette conquête[188]. »

Crace, le secrétaire du Palestine Exploration Fund, résume un sentiment consensuel en écrivant que ce n'est qu'à partir du moment où un accès aux fouilles avait été ménagé en faveur du père Vincent qu'elles « commencèrent à avoir quelque valeur pour l'archéologie de Jérusalem » et que « cette opportunité n'aurait pas pu être offerte à une personne plus compétente et plus scrupuleuse »[192]. Il s'étonne cependant que Vincent déplore des « malentendus » sur l'objet des explorations : si les explorateurs « ont été mal entendus, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Quand arrivent des étrangers qui, ayant obtenu des autorisations par un canal inhabituel, se mettent au travail dans un profond secret et s'entourent de mystère, ceux qui connaissent l'Orient ne sont pas surpris que leur projet rencontre de la méfiance. Ils ont eu une bonne fortune de rencontrer l'auteur [de Jérusalem sous terre] »[192].

Charles Warren déclenche toutefois une polémique avec Vincent dans le bulletin du Palestine Exploration Fund. Il estime que Vincent n'a pas suffisamment rendu justice à son propre travail, notamment quand il estime que « trop de points demeuraient obscurs en la découverte [de Warren] pour qu'elle pût être utilisée avec toute sécurité »[193] - [194]. Vincent lui répond qu'il a rendu hommage à « l'énergie courageuse » et à la « précision méritoire » de son prédécesseur et saisit l'occasion pour préciser qu'il a corrigé quelques erreurs dans la version remaniée qu'il donne à la Revue Biblique, une réponse dont Warren se déclare satisfait[195].

Le Chameau blanc de Juvelius (1916)

En 1910, Juvelius, malade, retourne en Finlande. En 1911, il indique à l'agence Reuters que, s'il a « transféré au capitaine Parker la direction des opérations », il n'en reste pas moins « en rapport étroit » avec ce dernier, qui « l'invite fréquemment à lui donner des conseils »[197]. En 1916, il publie à Helsinki, sous le nom de plume d'Heikki Kenttä, un recueil de nouvelles intitulé Le Chameau blanc (Valkoinen kameeli, comportant trois nouvelles, dont l'une a pour titre La Vérité sur la « profanation de la mosquée d'Omar » (« Totuus Omarin moskean häväistyksestä »)[198] - [17]. Il s'agit d'une fiction à clef, représentant sous une forme romancée les évènements et les personnages réels de la mission Parker. Comme le note David Landau, « l'ouvrage est écrit comme une fiction et doit être lu de la même manière que Juvelius lisait ses « manuscrits », c'est-à-dire qu'il faut lire entre les lignes et que toutes les affirmations et tous les détails sont sujets à plusieurs interprétations »[17]. L'incipit en campe ainsi le décor :

« J'étais en 1910 en Orient durant tout l'été. Je passai la plus grande part de ce temps à Jérusalem, où je participai à un travail de recherche archéologique dans le voisinage de la ville. Plusieurs Anglais enthousiastes d'archéologie biblique, provenant des cercles britanniques les plus prestigieux, y participaient également[199]. »

Les fouilles, dans la nouvelle, se déroulent à Silwan[200] - [n. 4], « au même endroit où un respectable chercheur en Palestine, Charles Warren, avait fait des excavations archéologiques 25 ans plus tôt »[200]. Elles sont dirigées par « l'honorable George Fairholme »[200], avec l'assistance d'un Suédois « polyvalent » et libidineux, le capitaine Nierotia, et d'un « éminent » archéologue, le père dominicain Justinus[199], et sous la surveillance de « deux personnages importants » mandatés par le gouvernement ottoman[199].

Le narrateur, se rend une première fois à Jérusalem pour préparer l'expédition et faire des repérages[200]. La détermination du point de percement de l'excavation est due à ses « nombreuses mesures »[201]. Affirmant que les « conditions locales » rendaient nécessaires une « sorte de mystère »[200], il n'évoque pas directement l'objet des fouilles, mais se limite à leur sujet à des considérations sur les tunnels, dont il souligne qu'ils ont été « soigneusement scellés avec des pierres et du gravier [...] apparemment peu de temps avant que Titus ne conquit Jérusalem »[201] et précise que « de nombreux monuments hébreux » ont été trouvés par les explorateurs à leur périphérie[202].

Rentré en Finlande, le narrateur est informé par une lettre de Fairholme qu'il est préférable qu'il ne retourne pas à Jérusalem, les explorateurs anglais faisant l'objet de pressions menaçantes d'un certain Mouche, l'envoyé du banquier parisien Émile Rothschild, lequel finance des fouilles concurrentes à proximité de celles des Anglais[203], en vue de faire cesser celles de ces derniers[202]. Juvelius note, à propos des incidents de la mosquée d'Omar, qu'ils ont été rapportés un jour avant qu'ils ne surviennent « par un périodique juif français »[200]. Il ne fait donc « aucun doute » pour lui qu'il s'agit d'une « agitation adroitement provoquée » qui a son origine dans des « forces secrètes », « entièrement en dehors de l'Islam »[204]. La veille également, le gouverneur de Jérusalem avait, avec l'accord des deux commissaires ottomans, prévenu Fairholme, qui avait mis à l'abri « dix caisses fortes » à bord d'un yacht ancré à Jaffa[204]. Sur le contenu de ces caisses fortes, Juvelius écrit :

« Quand cette question fut posée plus tard au parlement ottoman, le ministre concerné jugea approprié de répondre brièvement et sèchement que les caisses contenaient « des outils, des mottes d'argile et des cailloux »[205]. »

Il ajoute que ces dix caisses sont restées, fermées, à Malte[206].

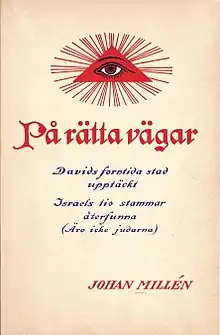

Sur la bonne voie de Millén (1917)

En 1917, Johan Millén publie à Stockholm un livre intitulé Sur la bonne voie : Découverte de la cité antique de David : Les dix tribus d'Israël révélées (ce ne sont pas les Juifs) (På rätta vägar : Davids forntida stad upptäckt : Israels tio stammar återfunna (äro icke judarna))[207], sur la page de titre duquel il se présente comme « ingénieur, président du conseil d'administration et directeur de la société qui a mené les fouilles à Jérusalem »[n. 34]. À sa publication, le livre fait, selon Dalman, l'objet de « beaucoup de considération » dans « certains cercles » suédois[28].

Millén affirme avoir rencontré Juvelius « environ dix ans plus tôt en Finlande »[209]. Ce dernier venait juste de « découvrir dans la Bible un code » décrivant « où l'Arche d'alliance était cachée à Jérusalem et comment y arriver »[209] - [n. 35]. Millén précise que les fouilles menées par la mission Parker avaient pour objet la recherche de l'Arche[84]. Selon lui, le code déchiffré par Juvelius « s'est montré fiable »[84]. Il en veut pour preuve le fait que personne n'a été blessé durant les trois ans de fouille[84]. Estimant que la Jérusalem sous terre de Vincent n'a jamais été disponible en librairie[210], ce que conteste Dalman[211], il en donne de larges extraits dans une première partie du livre, intitulée « la recherche archéologique de l'Arche d'alliance d'Israël »[211].

Toutefois, comme le note Dalman, la présentation du texte de Vincent n'est qu'en partie une traduction, à commencer par le fait que l'ouvrage de ce dernier n'évoque jamais quelque quête de l'Arche que ce soit[211]. Non seulement, souligne Dalman, la traduction du texte de Vincent est entrecoupée d'interpolations de Millén, mais celles-ci sont contraires aux convictions notoires de Vincent[211], en particulier du fait que Millén ne fait aucun cas des recherches antérieures de Warren alors que Vincent s'y réfère[212]. Dalman considère le texte de Millén comme « fantaisiste »[212] quand il affirme que l'accès au système de tunnels aurait été impossible sans le code de Juvelius[213] - [212], ou que les tunnels n'avaient pas été découverts depuis 2 500 ans[214] - [212], ou que personne ne subodorait avant les fouilles de la mission Parker l'existence à cet endroit de la Cité de David[215] - [212], ou que la mission aurait découvert une chaise « certainement utilisée par le roi Salomon » là où Vincent évoque un possible water-closet qui pourrait dater de l'époque de Salomon[216] - [217]. En somme, résume Dalman, ce que Vincent présente comme une recherche archéologique n'est, chez Millén, qu'une chasse au trésor guidée par le code de Juvelius[217].

Pour Dalman, la deuxième partie du livre de Millén est « située au-delà de la science et du bon sens »[218]. Il en donne comme exemples les références de Millén aux rayonnements mystérieux de l'Arche ou à l'utilisation du radium par Moïse[218]. Au total, conclut-il, « pour des gens raisonnables, cela ressemble à de la folie, mais pour Millén, c'est une direction divine. Si l'Arche d'alliance avait été découverte avec l'aide du code, on ne pourrait qu'être surpris que des indications aussi vagues aient pu conduire à un tel résultat. Mais elle ne l'a pas été »[218].

Fin de vie

.jpg.webp)

Montagu Brownlow Parker devient capitaine d'une nouvelle unité le [220] quand la Première Guerre mondiale éclate. Selon Simon Sebag Montefiore, « il échappa aux tranchées, mais entretint de multiples maîtresses »[155]. Néanmoins, pour sa participation au conflit, il est cité 5 fois dans des dépêches[3] et reçoit la Croix de guerre[221] - [1]. Il exerce plus tard, comme tous les comtes de Morley, la fonction honorifique de président de la Chambre de commerce et d'industrie de Plymouth[222]. Le , il devient à la mort de son frère le cinquième comte de Morley[3] - [1] et annonce à sa famille, selon Montefiore, « son intention de dépenser sa fortune jusqu'au dernier sou »[155]. Le même auteur rapporte que la famille de Parker conserve de celui-ci le souvenir d'une « brebis galeuse vaine, vénale et peu fiable qui ne laissa rien, [d']un prétentieux jouant de ses relations et [d']un vantard »[155].

Postérité

Aussi notoires[223] et frappantes de par leurs aspects rocambolesques[65] - [n. 36], qu'aient été à l'époque les fouilles de Parker, elles « n'ont pas contribué au crédit de l'archéologie britannique »[225] et n'ont laissé, un siècle plus tard, que peu de traces à Jérusalem, sinon quelques poteries au musée Rockefeller et quelques seaux rouillés dans des tunnels[155] - [110].

Parker est surtout connu aujourd'hui pour avoir été « un des premiers « aventuriers de l'Arche perdue » réels »[226] - [227] - [228] - [229] - [230] - [231] - [232] - [233]. Un article du Times affirme que les aventures du capitaine Parker auraient « vaguement inspiré » le scénario du film Les Aventuriers de l'arche perdue de Steven Spielberg[234]. Pablo Hidalgo, un spécialiste de la continuité de la série[235], résume le synopsis du 33e épisode (non réalisé)[n. 37] des Aventures du jeune Indiana Jones, sous-titré « l'avidité », où Henry Walton Jones Junior, alors âgé de 9 ans, rencontre en 1909 à Jérusalem le capitaine Parker :

« Indy visite Jérusalem [...] Abner Ravenwood[n. 38], un archéologue, invite Indy à passer du temps avec lui. Indy rencontre Montague [sic] Parker, qui lui propose de le laisser participer à ses fouilles. Parker cherche secrètement l'Arche d'alliance mais il a besoin d'une carte des anciens tunnels qui est en possession de Ravenwood. Parker convainc Indy « d'emprunter » la carte, qui montre que l'Arche est sous le mont du Temple. Lui et ses hommes, déguisés en Arabes, entrent dans le temple et commencent à excaver mais sont découverts. Le gardien du temple emmène une grande foule d'habitants de la ville, qui en chassent le groupe de Parker. Ravenwood explique à Indy que l'Arche n'est probablement pas sous le mont du Temple, mais ailleurs, et qu'un jour un véritable archéologue la trouvera[237]. »

Marius Schattner souligne que l'aventure de Parker a « la conséquence inattendue et à long terme profitable pour le sionisme » de convaincre Edmond de Rothschild de financer l'expédition de Raymond Weill[112]. Selon Louis Fishman, même si l'incident du Haram al Sharif a été rapidement oublié, il n'en a pas moins constitué, dans la défense de l'intégrité de la mosquée d'Omar contre « la pénétration européenne et sioniste », un moment important de la construction de l'identité palestinienne[238].

Notes et références

Notes

- En 1910, à l'occasion d'un voyage de Montagu Parker aux États-Unis avec son frère, la presse américaine présentera toutefois cette blessure, devenue entretemps « sévère », comme une preuve de sa vie « d'une manière ou d'une autre excitante »[8] - [9].

- Le National Army Museum conserve 413 photographies qu'il a prises pendant cette guerre[10].

- L'assyriologue Knut Tallqvist fera observer qu'il ne ressort pas d'une thèse sur la chronologie juive que Juvelius comprend l'hébreu[18] - [19].

- Siloé ou Siloam est le terme employé dans la Bible pour désigner le bassin ou piscine du même nom[48], situé dans l'actuel quartier de Silwan qui est, à l'époque de l'expédition Parker, un village à l'extérieur de Jérusalem.

- Tous les archéologues qui explorent ces réseaux ont en tête un verset de la Bible : « C’est Ézéchias qui obstrua l’issue supérieure des eaux du Gihôn et qui les dirigea vers le bas, à l’ouest de la cité de David »[51].

- Vincent confessera que son seul regret est de ne pas y avoir trouvé, lui aussi, « quelque vieille inscription hébraïque »[54].

- Le Times estime plus tard qu'une partie du rôle des deux commissaires ottomans consistait à « empêcher les archéologues d'entrer dans l'enceinte sacrée de la mosquée d'Omar qui occupe actuellement le site de l'ancien temple de Salomon »[26].

- L'archéologue Cyril Foley (en) croit que l'autorisation de fouilles a été obtenue moyennant le paiement de 500 £, en raison de l'amitié portée aux Britanniques par les Jeunes-Turcs[59].

- Selon Dalman la mission résidait à l'hôpital Augusta Victoria sur le mont des Oliviers[67]. Estelle Blyth indique également que Parker et ses compagnons, après avoir campé pour un temps près des fouilles, prennent des chambres dans une pension anglaise puis à l'hôpital Augusta Victoria[70].

- Cyril Foley précisera ultérieurement avoir pris connaissance le du projet de Parker qu'il présente en toute candeur comme celui « d'essayer de découvrir l'Arche d'alliance ». Il donne les précisions suivantes : une fois intéressé au projet, Parker « commença par attirer Robin Duff dans l'aventure, puis le jeune Clarence Wilson, le frère du colonel Gordon Wilson [...] Étant un ami personnel de Robin Duff, je fus le suivant à être embarqué »[27] - [74].

- Foley donne un chiffre très précis : « 179 ouvriers travaillant jour et nuit[83] » en trois équipes faisant huit heures chacune[85]. Selon d'autres sources, la mission aurait employé jusqu'à 300 ouvriers[86].

- Selon Millén — qui pourtant reconnaît que le but des fouilles est de trouver l'Arche d'alliance —, c'est Dalman qui est à l'origine de la diffusion de nouvelles alarmistes[88]. Le journal français L'Univers partage ce sentiment, estimant que « M. Dalman, directeur de l'école allemande de Jérusalem, a écrit que ces fouilles avaient été entreprises pour rechercher le trésor de Salomon. Cette insinuation malveillante du directeur allemand a fait le tour de la presse »[89].

- Selon un article du Times en , « tout « homme de la rue » sait que [la mission Parker] a dépensé 60 000 £ [soit 6 500 000 £ de 2018] en deux ans »[26].

- Masterman fait l'éloge du résultat : « les puits ressemblaient plus à ceux d'une mine qu'aux tunnels temporaires d'un archéologue [...] l'intérieur des tunnels donnait à un amateur en matière d'ingénierie de la mine une sensation d'émerveillement »[92].

- Les paiements aux fonctionnaires locaux s'élèvent à 5 667 £ en 1910 contre 1 900 £ en 1909[90].

- L'exploration archéologique du sous-sol de l'esplanade des Mosquées était traditionnellement interdite. Cette interdiction avait notamment été notifiée à Charles Warren[116].

- La Rivista degli Studi Orientali (it) observe que les dominicains de l'École biblique de Jérusalem, admis à suivre les fouilles, se sont « déployés » en faveur de Parker, alors que les archéologues allemands n'étaient « pas toujours bienveillants » avec lui[119].

- La date précise de l'incident fait l'objet d'une divergence entre sources. Baruch Kanel et Louis Fishman, ce dernier s'appuyant sur des sources ottomanes, donnent le 12 avril[121] - [64]. Le Times indique le 8 mai que « le travail de l'expédition a été suspendu le 17 avril »[105]. Marie-Joseph Lagrange écrit de son côté que ces fouilles se déroulèrent « pendant quelques jours, ou plutôt quelques nuits, du 2 au 14 avril »[120].

- Selon Dalman, ce gardien aurait été « insuffisamment corrompu »[118]. Selon Spafford Vester, en revanche, il n'était pas dans la confidence, mais était venu après minuit pour dormir, car il y avait trop de bruit chez lui[122]. Selon Foley, l'alarme aurait été donnée par le frère du Sheikh Khalil al-Zanaf, après que le bakchich qu'il demandait lui ait été refusé[123], selon Masterman, par un membre de la famille du Sheikh qui n'était pas dans la confidence[92].

- La presse se plaît à broder sur cet aspect, précisant par exemple qu'ils quittent Jérusalem à bord d'un train blindé[43], dont l’affrètement était rendu nécessaire par l'immensité de leur butin[124], et qui les amène à Jaffa aussi vite que possible[125].

- Nonobstant, le , lors du retour de la Water Lily d'une « expédition d'exploration à la mosquée d'Omar », la douane britannique saisira à Southampton différents produits de contrebande[129].

- La commission d'enquête est constituée du commandant militaire d'Haïfa, du gouverneur général de Tripoli et du directeur des biens et fondations ecclésiastiques d'Alep[134] - [62].

- Selon Louis Fishman, Makasdar ayant un passeport britannique, l'archevêque arménien de Jérusalem aurait demandé l'intervention du gouvernement anglais, mais le consul britannique en Palestine aurait préféré ne pas intervenir[141].

- Le 9 mai, dans une lettre ouverte au Times, le secrétaire du Palestine Exploration Fund prend ses distances vis-à-vis de la mission Parker en précisant que son organisation est respectueuse de l'autorité ottomane et conclut : « nous ne sommes pas des « chercheurs de trésor »[146].

- Parker, tout comme Foley[74], a toujours cru que Juvelius était suédois et non finlandais.

- Weill découvre deux tombes creusées dans la pierre, vides mais de facture postérieure à l'âge de fer, dont il suppose que l'une pourrait être celle de David[165].

- Selon l'Autorité des antiquités d'Israël, dépositaire d'une partie des archives du syndicat[177], la traduction anglaise est due à Parker lui-même[178].

- Nonobstant ces précautions oratoires, la planche I de la version publiée par la Revue Biblique indique clairement qu'il s'agit des « fouilles de M. le capitaine Montagu B. Parker ».

- Cette publication scientifique ultérieure n'est jamais intervenue, celle de Vincent ayant été soutenue par Parker. Plus exactement, la seule publication d'éléments scientifiques par un membre de la mission est celle de Millén en 1917, qui reprend les informations données par Vincent en les assortissant d'interpolations et de commentaires ésotériques.

- Cette publication se répartit sur quatre numéros, de 1911 à 1912[179] - [186] - [187] - [188].

- Vincent précise dans le même article que ces directeurs sont « MM. A et B », c'est-à-dire Parker et Wilson.

- Vincent a toutefois manqué d'identifier le pan de « maçonnerie cyclopéenne »[191] découvert dans un tunnel comme appartenant aux fortifications de la cité jébuséenne[174].

- Ronny Reich et Eli Shukron notent que cette photographie de Juvelius est souvent prise à tort pour une des rares photographies de Parker[196].

- Millén précise être le seul actionnaire suédois du syndicat[208].

- Millén donne la précision suivante sur le code de Juvelius : « La « clé » consiste généralement en certaines lettres que l'auteur a insérées selon une certaine forme et dans un certain ordre, qui doivent être extraites du texte et combinées en mots et en phrases »[209].

- Dès 1909, le Nottingham Evening Post considère cette chasse au trésor comme « l'une des plus remarquables des temps modernes, pour tous les aspects romanesques qu'elle comporte »[224]. En 1911, La Croix estime qu'« est extraordinaire cette affaire de la mosquée d'Omar à Jérusalem ; elle rappelle par certains côtés l'affaire Thérèse Humbert. c'est un roman digne de la plume de feu le baron Ponson du Terrail »[66].

- Il est fait référence à cet épisode non produit dans un autre épisode de la même série, Le Trésor de l'œil du paon[236].

- Abner Ravenwood est le père de Marion Ravenwood.

Références

- (en) « The Earl of Morley », The Times, .

- (en) « Earl Morley's Heir-Presumptive », Luton Times and Advertise, .

- (en) Burke's Peerage, vol. 2, , p. 2777.

- (en) « Militia », The London Gazette, , p. 4510 (lire en ligne).

- (en) « A Mysterious Cypher. Object of the Expedition », Leicester Chronicle, .

- (en) « Seizing the Cattle and Crop », Yorkshire Evening Post, (lire en ligne).

- (en) « The Boers envoys in America », Lancashire Evening Post, (lire en ligne).

- (en) « Titled divorcee to marry again », The Washington Post, (lire en ligne).

- (en) Marquise de Fontenoy, « Lord Morley's Brother Here », New-York Tribune, (lire en ligne).

- (en) « A blockhouse, 1901 », sur National Army Museum.

- Shalev-Khalifa 1998, p. 127.

- (en) « Military Intelligence », Yorkshire Post and Leeds Intelligencer, (lire en ligne).

- (en) « Local Commissions », Exeter and Plymouth Gazette, (lire en ligne).

- Montefiore 2011, p. 462.

- Shalev-Khalifa 1998, p. 126.

- (fi) Valter H. Juvelius, Judarnes tideräkning i ny belysning, uppställning af babyloniska konungalängderna, K. Malmströmsboktryckeri, (lire en ligne).

- (en) David Landau, « Walter Henrich Juvelius, Information Based on Finnish Sources », dans In Search of the Temple Treasures: The Story of the Parker Expedition 1909-1911, Yad Izhak Ben-Zvi, (lire en ligne).

- (sv) « Tempelfynden i Jerusalem », Tammerfors Nyheter, (lire en ligne).

- (et) « Weel Moosese käsulaudade leiust », Postimees, (lire en ligne).

- (fi) Juri Vuortama, « Johtiko suomalaisen Valter Juveliuksen löytö myyttisen liitonarkun etsintöihin? », Ilta-Sanomat, (lire en ligne).

- (en) « Solomon's Temple », The Advertiser, (lire en ligne).

- Silberman 1980.

- (en) Rudyard Kipling, The Letters of Rudyard Kipling, vol. 4, University of Iowa Press, (lire en ligne), p. 84.

- (en) « Temple Secrets Shown In Cipher », San Francisco Call, (lire en ligne).

- Silberman 1982, p. 182.

- « The Temple of Salomon: Sacrilege Charges against Englishmen », The Times, .

- (en) Cyril Foley, « In Search of the Lost Ark of the Covenant: Amazing Story of British Expedition which Excavated at Solomon's Temple », Sunday Express, .

- Dalman 1918, p. 209.

- Dalman 1912, p. 35.

- (da) « Jerusalems skjulte Tempelskatte: Sagens Forhistorie », Jyllandsposten, (lire en ligne).

- (de) Gustav Hölscher et Hermann Güthe, « Englische Schatzgräber im Felsendom zu Jerusalem », Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereins, , p. 44-48.

- (et) « Klassiwôitluse », Postimees, (lire en ligne).

- (en) « Burried Millions: Cypher of the Blood Canal. Mystic Romance of Lost Jewish Treasures », Wanganui Chronicle, (lire en ligne).

- (en) « Cypher of the Blood Canal. Mystic Romance of Lost Jewish Treasures. Burried Millions », Feilding Star, (lire en ligne).

- (et) « Kas on Moosese käsulauad tiiuawu üles leitud? », Postimees, (lire en ligne).

- (en) « Solomon's Temple: Cipher in the Bible: An extraordinary Story », Star, (lire en ligne).

- Montefiore 2011, p. 463

- Fishman 2005, p. 9.

- Dalman 1912, p. 38

- (en) « Historical UK inflation rates and calculator », sur Stephen Morley

- (en) « Sacred Relics of Omar Mosque Are Missing: Duchess of Marloborough Is Said to Have Helped Finance Exploration », Sacramento Union, (lire en ligne).

- (en) « Have Englishmen found the Ark of the Covenant? », New York Times,

- (en) « To Find the Ark: Extraordinary Search », The Express and Telegraph, (lire en ligne).

- Foley 1935, p. 112-113.

- Fishman 2005, p. 20.

- Lemire 2011, p. 3.

- Lemire 2011, p. 23.

- André-Marie Gerard, Dictionnaire de la Bible, Robert Laffont, , p. 1283.

- Lemire 2011, p. 51.

- (en) « Biblical Puzzle Solved: Jerusalem Tunnel Is A Product of Nature », New York Times, (lire en ligne).

- Chroniques, II, 32, 30.

- Lemire 2011, p. 57.

- Lemire 2011, p. 58.

- Vincent 1911, p. 9-10.

- Lemire 2011, p. 67.

- Charles Clermont-Ganneau, « Les tombeaux de David et des rois de Juda et le tunnel-acqueduc de Siloé », Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, vol. 41, no 4, (DOI 10.3406/crai.1897.71027).

- Vincent 1911, p. 1.

- Spafford Vester 1950, p. 211-212

- Foley 1935, p. 113

- (en) « The Excavations in Jerusalem: Debate in the Turkish Parliament », The Times,

- Fishman 2005, p. 16.

- (en) « What has become of the Temple Vessels? », The Outlook, (lire en ligne).

- Montefiore 2011, p. 375

- Fishman 2005, p. 10.

- (en) « Secret Treasure Hunt : Work in Jerusalem », The World's News, (lire en ligne).

- « Chronique de Turquie », La Croix, .

- Dalman 1912, p. 36.

- Rapport de la commission d'enquête ottomane cité par Fishman 2007, p. 89.Louis Fishman, qui rapporte cette évaluation, fait le commentaire qu'elle est « bien plus élevée qu'on ne l'estimait. »

- Shalev-Khalifa 1998, p. 129.

- Blyth 1927, p. 253.

- Vincent 1911, p. 16.

- (en) Avraham Faust, « Warren's Shaft: Yes, It Really Was Used to Draw Water », Biblical Archeological Review, vol. 29, no 5, (lire en ligne).

- Shalev-Khalifa 1998, p. 128.

- Foley 1935, p. 111-112.

- Foley 1935, p. 113-116.

- (en) « Seek Holy Relics: Mission of Exploration in Palestine », Barbour County Index, (lire en ligne).

- Montefiore 2011, p. 464.

- (en) « Excavating Siloam's Pool », The Brooklyn Daily Eagle, (lire en ligne).

- Foley 1935, p. 115.

- Rosenberg 2009, p. 79.

- Fishman 2007, p. 91.

- « Lettre de Terre-Sainte », L'Univers, (lire en ligne).

- Foley 1935, p. 116.

- Millén 1917, p. 13

- Foley 1935, p. 124.

- Shalev-Khalifa 1998, p. 130.

- Blyth 1927, p. 254.

- Millén 1917, p. 17-18.

- « Les fouilles archéologiques en Palestine », L'Univers, .

- Montefiore 2011, p. 465.

- René Dussaud, « Le P. L. -Hugues Vincent avec la collaboration graphique du P. A. -M. Stève. — Jérusalem de l'Ancien Testament », Syria, vol. 31, nos 3-4, , p. 317 (lire en ligne).

- (en) Ernest W. Gurney Masterman, « Recent Excavations in Jerusalem », The Biblical World, (JSTOR 3141414).

- Shalev-Khalifa 1998, p. 129

- Lucien Gautier, « En Palestine », Journal de Genève, (lire en ligne)/

- (en) « Archeology and biblical research: Excavations in Jerusalem », The Methodist Review, vol. 95, , p. 640 (lire en ligne).

- (en) Cyril Foley, « Why the Search for the Ark Failed », Sunday Express, .

- (en) « Treasures of Judah: Search Amongst the Tombs », Newcastle Morning Herald and Miners' Advocate, (lire en ligne).

- (en) « Pool of Siloam : Mysterious Syndicate Hunting for Treasure or Water for Jerusalem », New York Times, (lire en ligne).

- (en) « Seven Ways to Compute the Relative Value of a U.S. Dollar Amount - 1774 to Present », sur Measuring Worth (consulté le ) : estimation comparative entre 1910 et 2016, basée sur le coût d'une main-d’œuvre non-qualifiée, en dollars américains.

- (en) « Seeking Solomon's Riches », The Citizen, (lire en ligne).

- (en) Chas P. Norcross, « King Edward VII has no liking for the divorcees: London society links divorced Mrs Astor's name with Captain Parker as a future possibility », Oakland Tribune, (lire en ligne).

- (en) « King's snub may await Mrs. Astor: Chilly greeting by England probable », Morning Oregonian, (lire en ligne).

- (en) « Henley Beach Railway. A Batepayer's Meeting. Conference to be held », The Advertiser (Adelaide), (lire en ligne).

- (en) « Mining under the Mosque of Omar: The Woman in the Case », Marlborough Express, a4 août 1911 (lire en ligne).

- (en) « Ancient Jerusalem:Captain Parker's excavations », The Times, .

- Reich 2011

- (en) « Ancient Jerusalem: Captain Parker's excavations », Leicester Chronicle, (lire en ligne).

- Reich 2011, p. 63.

- Spafford Vester 1950, p. 213.

- Shalev-Khalifa 1998, p. 131.

- Chaim Weizmann, Naissance d'Israël, Gallimard, , p. 168.

- Marius Schattner, « Archéologie et idéologie à Jérusalem », Esprit, (lire en ligne).

- (en) Haïm Goren et Reha Rubin, « Conrad Schick's Models of Jerusalem and its Monuments », Palestine Exploration Quarterly, vol. 128, no 2, (DOI 10.1179/peq.1996.128.2.103).

- (en) « Gone With Treasure That Was Solomon's », The New York Times, (lire en ligne).

- Blyth 1927, p. 254-255

- Maria Gorea, « La Jérusalem souterraine du temps d’Ézéchias : Le tunnel de Siloé », Théologiques, vol. 21, no 1,

- (en) « Threatened to Lynch Sheikh: Guardian of Mosque of Omar Said to Have Received $25,000 », New York tribune, (lire en ligne).

- Dalman 1912, p. 37.

- (it) « Bolletino », Rivista degli Studi Orientali, vol. 6, no 2, (JSTOR 41863492).

- Marie-Joseph Lagrange, « La prétendue violation de la mosquée d'Omar », Revue Biblique, vol. 8, no 3, (JSTOR 44101293).

- (en) Baruch Kanel, « Digging in Jerusalem three decades ago:King Solomon's Treasures », Palestine Post, (lire en ligne).

- Spafford Vester 1950, p. 214.

- Foley 1935, p. 127.

- (en) « Solomon's Temple: An Amazing Story », The Advertiser, (lire en ligne).

- (en) « Search for the Ark », The Western Champion and General Advertiser for the Central-Western Districts, (lire en ligne).

- « On trouve en Judée la couronne du roi Salomon », Le Matin, (lire en ligne).

- (en) Ilan Pappé, The Rise and Fall of a Palestinian Dynasty: The Husaynis, 1700-1948, University of California Press, (lire en ligne), p. 142.

- Fishman 2005, p. 11.

- (en) « Letters Book 1909 - 1912 », Cowes & Isle of Wight Customs History.

- (en) The American Antiquarian and Oriental Journal, (lire en ligne), p. 59.Les exemplaires de Falastin de cette période n'ont pas survécu, mais il n'est pas douteux, note Louis Fishman, que le journal a joué un rôle important dans la perception locale de l'affaire.

- Blyth 1927, p. 257.

- Fishman 2005, p. 15

- Fishman 2005, p. 6.

- « Dans le sous-sol de Jérusalem », Gazette de Lausanne, (lire en ligne).

- Fishman 2005, p. 17.

- Fishman 2005, p. 18.

- (en) « News in Brief », The Times, .

- (en) « Treasure Seeking in Jerusalem », The Times, .

- (en) « The Mosque of Omar Incident », The Times, .

- (en) « House of Commons », The Times, .

- Fishman 2007, p. 99-100.

- (en) « Indian Mahomedans and the Mosque of Omar », The Times, .

- Vincent 1911, p. 35.

- Vincent 1911, p. 35.

- Vincent 1911, p. 35.

- (en) « Letters to the Editor », The Times, .

- Fishman 2007, p. 115.

- (en) Arthur Machen, « The Holy Treasures: True story of the Jerusalem expedition », London Envening News, .

- (en) « Left Finds In Jerusalem », The New York Times, .

- (de) « Neueste Post », Rigasche Rundschau, (lire en ligne).

- (en) « Expedition's Discoveries: Bodies 5000 years old: Pottery of 3000 B.C. », The Sun, (lire en ligne).