Mont Mounier

Le mont Mounier est un sommet de 2 817 mètres d'altitude situé dans la partie méridionale de la chaîne des Alpes et plus particulièrement à Beuil dans le département des Alpes-Maritimes. Le Cians y prend sa source entre les vallées du Var à l'ouest et de la Tinée à l'est. Il est inclus dans le parc national du Mercantour. Le nom du sommet signifie littéralement « mont noir ». Le Mounier est un des sommets les plus connus dans les Alpes-Maritimes.

| Mont Mounier | |||

Mont Mounier | |||

| Géographie | |||

|---|---|---|---|

| Altitude | 2 817 m[1] | ||

| Massif | Massif du Mercantour-Argentera (Alpes) | ||

| Coordonnées | 44° 09′ 15″ nord, 6° 58′ 18″ est[1] | ||

| Administration | |||

| Pays | |||

| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||

| Département | Alpes-Maritimes | ||

| Ascension | |||

| Voie la plus facile | arête Ouest depuis le col de Crousette | ||

| Géologie | |||

| Roches | Roches sédimentaires | ||

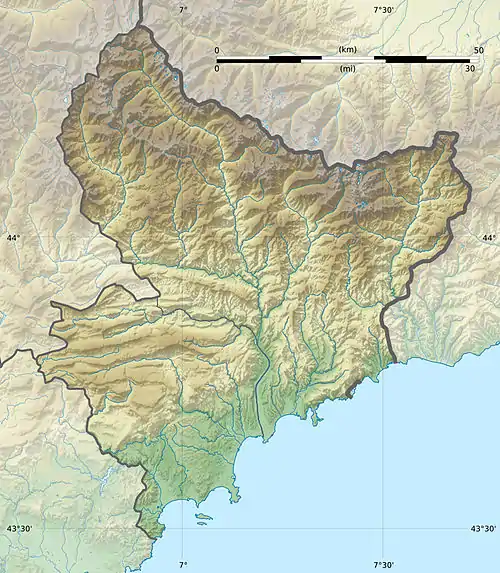

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes

| |||

Géologie et géographie

Située dans le secteur alpin des Alpes maritimes[2] et dans le sous-secteur « Côte de l'Âne - Mounier[3] », l'aire géographique au sud-ouest immédiat du mont Mounier a d'abord correspondu à une aire synclinale – nommée « Mounier » par Raoul Blanchard[4] » – encadrée alors par trois aires anticlinales[5] : celle du « dôme de Barrot » au sud, celle du « col des Champs » à l'ouest et celle du « massif de l'Argentera » à l'est. Les érosions – notamment glaciaires – ayant profondément entamé ces aires anticlinales, il y a eu inversion relative du relief et ce qui était la partie nord-est relevée du « synclinal du Mounier » est devenue ainsi le chaînon dominant de toute la zone proche : le mont Mounier culminant à 2 817 mètres d'altitude.

Compte tenu des deux cartes géologiques – celle d'Allos (XXXV-40) et celle de Saint-Étienne-de-Tinée (XXXVI-40) – et des commentaires de l'éditeur BRGM, le mont Mounier semble appartenir à une zone géologique relativement homogène caractérisée par le même empilement des couches sédimentaires – notamment celles du Mésozoïque –, même si les plissements différentiels et les érosions notamment glaciaires n'ont pas abouti partout aux mêmes formes d'inversion du relief. La partie sommitale du mont Mounier, entre 2 000 et 2 817 m, est ainsi constituée, au-dessus des marnes noires (J3-8 du callovo-kimméridgien), par les barres calcaires du pourtour (J9 calcaire du Tithonien) surmontées de calcaires marneux (n1-4 Néocomien de la partie supérieure). Ces trois formations se retrouvent autour de 2 000 m d'altitude en périphérie sud-est du bassin d'Entraunes au lieu-dit Bois-de-la-Moulière qui correspond à l'extrémité ouest de l'aire synclinale originelle dite du Mounier. En cela, le mont Mounier – qui ressort principalement du bassin hydrographique du Haut-Var-Cians – se rattacherait plutôt, géologiquement parlant, au massif du Pelat et non au massif franco-italien du Mercantour-Argentera. Massif limité au nord-ouest par la profonde coupure de la Tinée, composé essentiellement de « terrains cristallophylliens et cristallins[6] » et divisé d'ouest en est par la SOIUSA en trois sous-secteurs : « Corborant-Tenibres-Enciastraia », « Argentera-Pépoiri-Matto » et « Gelas-Grand Capelet ».

Sur la ligne de crête sommitale du chaînon, à un kilomètre à l'ouest avant d'arriver au point culminant (2 817 mètres), se trouve un premier sommet moins élevé, le petit Mounier de 2 727 mètres d'altitude.

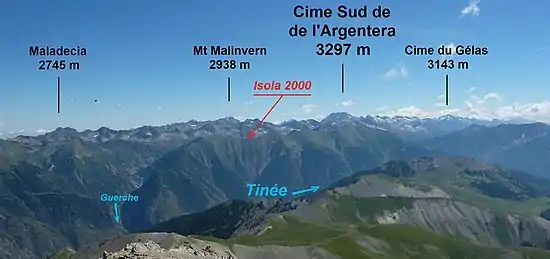

Panorama

Le panorama à 360° sur la région peut s'étendre, par beau temps, au massif franco-italien du Mercantour-Argentera à l'est, au massif des Écrins avec la barre des Écrins au nord, au mont Pelat à l'ouest et au Dôme de Barrot au sud, voire – par ciel exceptionnellement clair – à la Corse et aux Alpes suisses.

Histoire

En 1893, un observatoire a été bâti par Raphaël Bischoffsheim, fondateur de celui de Nice. Détruit à deux reprises par un incendie puis reconstruit, il a également servi de refuge CAF de 1927 à 1940, puis abandonné en raison des conditions climatiques. Seules des ruines subsistent désormais.

Accès et voies de circulation pédestres

Malgré les barres rocheuses de calcaire tithonien qui entourent le chaînon du Mounier, il y a plusieurs voies d'accès jusqu'à la stèle Vallette (2 585 mètres) d'où on accède – par un sentier unique de crête en arête – au petit Mounier puis au mont Mounier. Du nord, on accède à la stèle Vallette depuis le vallon et le hameau de Roya par le GR5 qui rencontre au col de Crousette (2 480 mètres) le sentier venant, lui, du village de Péone par le vallon du Tuébi au sud-ouest. Du sud, on y accède, de la station de Valberg, depuis le parking du col de l'Espaul (1 748 mètres). Du sud-est, on y accède, du village de Beuil, par le col des Moulines (1 981 mètres) où le sentier rencontre le GR5 qui assure – d'ouest en est – la liaison depuis la stèle Vallette. GR5 que rejoint le sentier venant du sud par le col de l'Espaul (et donc de Valberg) à hauteur du replat du mont Démant à la borne 47 (2 440 mètres). Le GR5 venant du hameau de Roya au nord passe donc successivement par le col de Crousette (borne 93), par la stèle Vallette (borne 48), par le replat du mont Démant (borne 47) puis par le col des Moulines (borne 46) vers le hameau des Vignols et Saint-Sauveur-sur-Tinée à l'est. L'ascension des quelque 1 100 mètres de dénivelé est relativement facile par beau temps mais la stèle du lieutenant Vallette invite à la prudence car – alors en mission par temps de brouillard – ledit lieutenant y a perdu la vie en chutant dans la barre sud-ouest du Mounier.

Notes et références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Secteur SZ2 de la SOIUSA

- SOIUSA - Suddivisione orografica internationale unificata del sistem alpino.

- Raoul Blanchard, op. cit., figure 23

- Raoul Blanchard, op. cit., figure 22

- Légende BRGM sur la carte géologique de Saint-Étienne-de-Tinée.

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Raoul Blanchard, Les Alpes occidentales, Tome V : Les grandes Alpes françaises du Sud, Paris, Éditions B. Arthaud, , « Chapitre III : Les Alpes Maritimes : le relief », p. 199 et suivantes.

- Claude Salicis (sous la direction de), Péone au fil des siècles, préface de Charles-Ange Ginésy, Éditions IPAAM (Institut de préhistoire et d'archéologie Alpes Méditerranée), Nice, 2011, 543 p. (ISBN 978-2-9518478-9-7) (ISSN 1286-4374) (EAN 9782951847897).

- Magali Rossi (géologue, maître de conférence à l'Université de Savoie), « Les particularités géologiques de la commune de Péone (06) », pages 109 à 138 in Claude Salicis, op. cit.

Cartographie

- Carte de randonnée n° 3640 OT du « Haut Cians - Valberg », échelle 1/25 000, éditée par l'IGN.

- Carte-guide n°5 « Haute vallée du Var - canton de Guillaumes », échelle 1/25 000, éditée par l'IGN.

- Carte « Alpes de Provence - Tinée-Ubaye », échelle 1/50 000, éditée par l'IGN et les Éditions Didier et Richard, Grenoble, 1973.

- Carte TOP 75 n°75010 « Mercantour », échelle 1/75 000 pour l'ensemble du parc du Mercantour et du secteur alpin des Alpes Maritimes et 1/25 000 pour les sections particulières 1) du col de Pouriac, 2) du mont Pétoumier, 3) de la vallée des Merveilles, 4) du mont Pelat et 5) des Cluots, carte éditée par l'IGN, Paris, 2011.

- Carte TOP 100 n°165 « Nice-Draguignan », échelle 1/100 000, éditée par l'IGN, Paris, 2008.

- Carte n° 341 « Alpes Maritimes », échelle 1/150 000, éditée par Cartes et guides Michelin, Paris.

- Les 60 cartes légendées contenues dans le guide « Rando Haut Pays » édité par le Conseil général des Alpes-Maritimes, Nice, 2000, 84 p.

- Carte géologique détaillée de la France : feuille XXXVI-40 de St Étienne de Tinée, échelle 1/50 000, éditée par le BRGM, 1970.

- Carte géologique détaillée de la France : feuille XXXVI-41 de Puget-Théniers, échelle 1/50 000, éditée par le Service de la carte géologique de France, Paris.

- Carte géologique détaillée de la France : feuille XXXV-40 d'Allos, échelle 1/50 000, éditée par le Service de la carte géologique de France, Paris.

Articles connexes

Liens externes

- « Géologie du parc national du Mercantour »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)