Mirebeau-sur-Bèze

Mirebeau-sur-Bèze est une commune française située dans le département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté.

| Mirebeau-sur-Bèze | |||||

La Bèze à Mirebeau-sur-Bèze. | |||||

.svg.png.webp) Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Côte-d'Or | ||||

| Arrondissement | Dijon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Mirebellois et Fontenois (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Laurent Thomas 2020-2026 |

||||

| Code postal | 21310 | ||||

| Code commune | 21416 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

1 972 hab. (2020 |

||||

| Densité | 89 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 23′ 59″ nord, 5° 19′ 09″ est | ||||

| Altitude | Min. 193 m Max. 250 m |

||||

| Superficie | 22,19 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Dijon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Apollinaire | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côte-d'Or

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/ | ||||

Géographie

Communes limitrophes

|

Noiron-sur-Bèze | Blagny-sur-Vingeanne | Oisilly |  |

| Tanay Magny-Saint-Médard |

N | Cheuge | ||

| O Mirebeau-sur-Bèze E | ||||

| S | ||||

| Savolles | Belleneuve, Cuiserey, Bézouotte | Charmes |

Toponymie

Par décret du , Mirebeau, en un seul mot, s'est appelée officiellement Mirebeau-sur-Bèze[1].

Urbanisme

Typologie

Mirebeau-sur-Bèze est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Dijon, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 333 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[5] - [6].

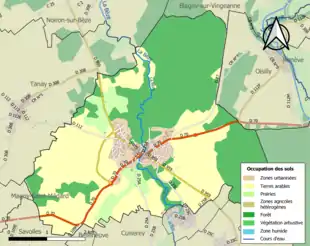

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (46,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (47,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (46,9 %), terres arables (40,7 %), zones urbanisées (6,6 %), prairies (5,8 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Vestiges archéologiques & patrimoine remarquable

Épée de La Tène. Vestiges du camp légionnaire romain et de l'habitat qui s'est développé dans son voisinage : camp fossoyé, forum, basilique, éléments de rempart, thermes, hypocauste, aqueduc, substructions, dalles, tuiles, monnaies...

Traces d'un habitat médiéval sommaire. Restes de l'enceinte urbaine. Château moderne : restes d'enceinte et de 2 tours de l'ancien château fort, dans le parc. Belles maisons anciennes.

De nombreuses fouilles ont été réalisées à Mirebeau-sur-Bèze. Une conférence suivie d'une exposition a eu lieu les 20 et .

Histoire humaine

Protohistoire & Antiquité

Un nemeton avait été construit à Mirebeau au IVe siècle av. J.-C. Il était entouré d'une large enceinte ovale (60 × 50 m) et par des édifices cultuels. On y vénérait, entre autres, Cernunnos.

Au Ier siècle, la Legio VIII Augusta installa son camp principal à Mirebeau. Cette légion, regroupant environ 5 500 hommes, avait été installée en permanence à Mirebeau (Mirebellum) sous l'empereur Vespasien consécutivement à la révolte des Lingons dirigée par Julius Sabinus en 70. Placé sur l'importante voie romaine reliant Langres à Besançon, le cantonnement de Mirebeau occupait une excellente position pour surveiller, outre les Lingons, les Séquanes et les Éduens. La VIIIe légion demeura à Mirebeau une vingtaine d'années puis fut transférée à Argentoratum (Strasbourg) sans doute pour soutenir les opérations de Domitien contre les peuples germaniques. Le castrum de Mirebeau, couvrant environ 22 hectares, était entouré de fossés et ceint d'une muraille crénelée d'environ 5 m de haut comprenant plusieurs tours[9].

Le théâtre, qui est connu par une inscription est localisé à la place du château fort. Les fouilles menées par M. Joly et Ph. Barral démontrent l'importance de ce site archéologique, avec des lieux de culte allant de la Tène B2 (IIIe siècle av. J.-C.)[10].

Période médiévale

Importante place forte au Moyen Âge[11], Mirebeau fut assiégé en 1015 par Robert II le Pieux lorsque ce roi essaya—sans succès—de conquérir le Dijonnais. Robert II revint guerroyer à Mirebeau en 1031 (l'année de sa mort) pour débarrasser la région des centaines de routiers-pillards qui l'infestaient. Ils s'étaient regroupés au château fort de Mirebeau, alors en construction. L'intervention énergique du roi permit de les éliminer.

Vers 1125/1130, la famille de Montsaugeon, qui possédait la châtellenie de Mirebeau (le turbulent Pierre Mauregard, seigneur ou châtelain de Montsaugeon, de Mirebeau et d'Auvet, père d'Othon et Eudes de Montsaugeon, fondateur de Theuley[12]), céda ses droits au duc de Bourgogne Hugues II le Pacifique († 1143). Les seigneurs des bourgs et villages de la région (Mirebeau, Pontailler-sur-Saône, Heuilley-sur-Saône, etc.) durent alors prêter serment au duc, confirmant ainsi leur rattachement au duché de Bourgogne.

Puis le duc Eudes III (1166-1218), arrière-petit-fils d'Hugues II et mari d'Alix de Vergy, échangea Mirebeau contre Vergy avec son beau-frère, Guillaume Ier de Vergy (vers 1180-1240 ; époux de Clémence de Fouvent et Fontaine-Française). La Maison de Vergy garda Mirebeau jusqu'au XVe siècle : Jeanne de Vergy (1360-† 1410 ; fille de Guillaume IV de Vergy, sgr. de Mirebeau et de Bourbonne († 1374), et d'Agnès dame de Jonvelle, Sexfontaines et Charny ; Jeanne de Vergy fut l'héritière de Mirebeau après son frère Jean de Vergy († 1388), et des fiefs maternels après leur demi-frère cadet Jean de Bauffremont, † 1415 à Azincourt avec son père, Philibert de Bauffremont, le 2e mari d'Agnès de Jonvelle), femme en 1383 d'Henri de Bauffremont-Scey, transmit Fontaine-Française, Charny, Bourbonne et Mirebeau à leur descendance, notamment à leur fils cadet Pierre de Bauffremont (-Scey)-Charny et à leur arrière-arrière-petite-fille Françoise de Longwy, épouse de l'amiral de Brion, alias Philippe Chabot (cf. Neublans > Seigneurs : ♦ ♥ et toutes les branches[13] - [14]). Le fils cadet de l'amiral de Brion, François Chabot, et sa descendance, furent marquis de Mirebeau jusque vers 1630.

Ancien Régime

Enfin, on trouve de nouveau comme marquis de Mirebeau les Bauffremont-Scey-Listenois, à partir d'autre Pierre de Bauffremont (1662-1685), qui détenait cette terre du chef de sa femme Marie des Barres de Ruffey d'Echirey et de Villiers (peut-être née vers 1660, mariée en 1681, † ap. 1711), dame d'E(s)tiau(x) en Anjou (à Longué et St-Philbert, fief venu de sa grand-mère maternelle Marguerite d'Estampes de Valençay), fille de Bernard des Barres de Ruffey, président à mortier au Parlement de Dijon, et d'Antoinette de Beauclerc d'Achères de Rougemont (vers 1640-1661 ; marquise de Mirebeau par son père Michel de Beauclerc d'Aschères & Rougemont, qui l'avait sans doute eu par acquisition vers/après 1630)[15] - [16]. Les Bauffremont furent désormais marquis de Mirebeau jusqu'à la Révolution[17].

En 1636, la ville fut attaquée par les Impériaux de Matthias Gallas et François Mercy. Après un siège de trois jours et une résistance héroïque, le , les habitants de Mirebeau repoussèrent les assaillants, tuant l'un des chefs principaux de l'armée impériale, le comtois Demandres (gouverneur du bailliage de Gray ; responsable, fin , de la destruction de Pontailler-sur-Saône, Maxilly-sur-Saône, Heuilley-sur-Saône, Talmay, Saint-Sauveur, etc.). Mirebeau paya très cher ce succès initial, lorsque le gros des troupes impériales arriva un peu plus tard, et rasa la ville.

Depuis la Révolution française

Au XIXe siècle, l'industrie de la ville consistait en la production de droguets, de chapeaux, de serges et de poteries[18]. On y trouvait également des mines de fer ainsi que des forges[19].

Passé ferroviaire de la commune

Carte postale de la gare de Lux vers 1908. |

Horaire de la ligne d' Is-sur-Tille à Gray en 1914. |

Un train à vapeur sur le viaduc d'Oisilly vers 1910. |

Le viaduc d'Oisilly aujourd'hui, qui permettait aux trains de franchir la Vingeanne, le canal entre Champagne et Bourgogne. |

De 1882 au , la commune a été traversée par la ligne de chemin de fer de Troyes à Gray, qui, venant de la gare de Bèze, contournait le village par le nord, s'arrêtait à la gare de Mirebeau-sur-Bèze, et ensuite se dirigeait vers la gare de Oisilly -Renève, commune aux deux villages de Oisilly et de Renève après avoir franchi le viaduc d'Oisilly.

La gare, dont les bâtiments sont encore présents de nos jours à l'extrémité de l'Avenue de la Gare, était située au nord du village.

L'horaire ci-dessus montre qu'en 1914, 4 trains s'arrêtaient chaque jour à la gare de Mirebeau-sur-Bèze dans le sens Troyes-Gray et 4 autres dans l'autre sens.

À une époque où le chemin de fer était le moyen de déplacement le plus pratique, cette ligne connaissait un important trafic de passagers et de marchandises.

À partir de 1950, avec l'amélioration des routes et le développement du transport automobile, le trafic ferroviaire a périclité et la ligne a été fermée le au trafic voyageurs.

Depuis 2013, cette ligne est utilisée par le Vélorail de la Vingeanne, sur le trajet Mirebeau-sur-Bèze, Oisilly-Renève, Champagne-sur-Vingeanne, Autrey-lès-Gray.

La commune a pris le nom de Mirebeau-sur-Bèze en 1993.

Politique et administration

Liste des maires

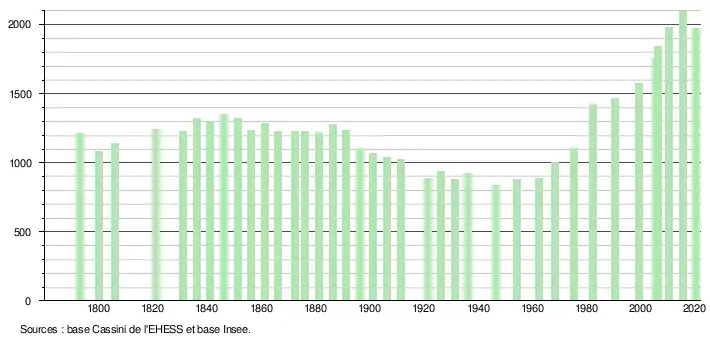

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[20]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[21].

En 2020, la commune comptait 1 972 habitants[Note 3], en diminution de 5,15 % par rapport à 2014 (Côte-d'Or : +0,7 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

La ville possède une antenne de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or.

Il y a à Mirebeau :

- une école primaire publique ;

- une école primaire privée ;

- un collège public ;

- divers cabinets de médecins ;

- un cabinet vétérinaire ;

- une pharmacie.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église de la Nativité, de style roman, classée Monument historique en 1909.

- Ruines du château de Mirebeau-sur-Bèze

Personnalités liées à la commune

- Jean Jérôme Buvée de Mirebeau (1762-1839), maire de la ville et député de la Côte-d'Or au Conseil des Cinq-Cents en 1799.

- Le colonel Louis René Viard (1862-1952), par ailleurs nommé général de brigade de l'Armée polonaise durant la guerre contre les Soviétiques de 1919-1921, en l'honneur de qui une place de la commune a été baptisée « place du Général-Viard », était né à Mirebeau le . Officier d'infanterie coloniale, vétéran de très nombreuses campagnes dans le monde entier (Algérie, Sahara, Tonkin, A.O.F, Sénégal, A.E.F., France et Pologne), il commanda successivement trois régiments au feu durant la Grande Guerre : les 209e, 256e et 154e régiments d'infanterie. Plus tard, durant la guerre russo-polonaise de 1919-1921, il fut placé à la tête du 7e régiment de chasseurs polonais, puis de l'infanterie de la 3e division de chasseurs polonais, avant de diriger le Centre d'instruction de Rovveno. Commandeur de la Légion d'honneur[24] ; grand-officier du Nichan el-Anouar, de l'ordre de l'Étoile noire, de l'Ordre royal du Cambodge, et de l'ordre du Dragon d'Annam ; 10 citations.

- Paul Auban (1869-1945), sculpteur. Natif de Mirebeau-sur-Bèze, auteur de nombreux monuments aux morts pour les soldats de la Première Guerre mondiale.

- Louis de Broissia (1943-), député puis sénateur de Côte-d'Or, président du Conseil général, ambassadeur pour l'audiovisuel extérieur.

- Marc Couturier (1946-), artiste plasticien et sculpteur, natif de Mirebeau-sur-Bèze.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | De sinople à la bordure crénelée d'or, à la fasce ondée d'argent brochant sur le tout, au chef de gueules chargé de trois quintefeuilles aussi d'or. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Autres aspects

Le , dans un restaurant de la commune, est fondée la Fédération française des sports populaires (FFSP) dont le siège est à Strasbourg.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD9DFEC5B1A81502FBAC04F51E6DABE4.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000360989&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000006980

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l'aire d'attraction d'une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- R. Goguey, « Légionnaires romains chez les Lingons : la VIIIe Avgvsta à Mirebeau (Côte-d'Or) », Revue archéologique de l'Est, t. 57, no 179, , p. 227-251 (lire en ligne, consulté le ).

- Archéologia, no 482, , p. 36-37.

- « Château de Mirebeau », sur Châteaux de France.

- « Châteaux, châtelains et vassaux en Bourgogne aux XIe et XIIe siècles, p. 433-447, notamment p. 438, par Jean Richard », sur Cahiers de Civilisation Médiévale, 1960 ; mis en ligne par Persée.

- « Maison de Vergy, p. 7 et 11, par Etienne Pattou, 2007 et 2017 », sur Racines & Histoire.

- « Maison Chabot, p. 14, 33 et 34, par Etienne Pattou, 2015 et 2020 », sur Racines & Histoire.

- « Des Barres, p. 7-24, p. 22 notamment », sur Dictionnaire de titres originaux des fiefs, Inventaire général du cabinet du chevalier Claude-François Blondeau de Charnage, t. II, chez Michel Lambert, à Paris, 1764.

- « Maison des Barres, p. 20 (avec ascendance possible p. 8 ?), par Etienne Pattou, 2006 et 2020 », sur Racines & Histoire.

- « Mirebeau-sur-Bèze, p. 221-223, et Bézouotte, p. 166 », sur Description du duché de Bourgogne, t. II, par l'abbé Claude Courtépée, chez Victor Lagier, à Dijon, 1847.

- Charles-Lucien Huard, Dictionnaire universel illustré de la géographie et des voyages, Paris, L. Boulanger, , p. 470

- Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris, Larousse, [détail des éditions], p. 320

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Cote LH/2697/28 », base Léonore, ministère français de la Culture.

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressources relatives aux organisations :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Site officiel

- Mirebeau-sur-Bèze sur le site de l'Institut géographique national