Julius Sabinus

Julius Sabinus († 78 apr. J.-C.) est un chef lingon qui participa aux côtés de Caius Julius Civilis à la Révolte de 69-70. Il sera défait par les légions d'Appius Annius Gallus et les Séquanes. Après 9 ans de clandestinité passés à vivre caché dans une grotte, Sabinus est trahi et découvert. Il sera mis à mort malgré les supplications d'Éponine, sa femme avec qui il avait eu deux enfants.

| Décès | |

|---|---|

| Nom de naissance |

Marcus Aurelius Iuliannus Sabinnus |

| Époque | |

| Conjoint | |

| Gens |

Cadre historique

L'allégeance des Lingons au pouvoir central de Rome[1] s'affirme lors de la Révolte de Sacrovir en 21 sous Tibère et de la rébellion de Vindex contre Néron en 68[2], les Lingons prenant part avec les Trévires et Rèmes à la Bataille de Vesontio aux côtés des légions de Lucius Verginius Rufus[3].

La Guerre civile met un terme au légitimisme des Lingons qui ne reconnaissent pas le pouvoir de Galba après le suicide de Néron. Cette prise de position entraîne la rupture du fœdus par Galba, la Civitas des Lingons devenant alors une colonie romaine[4]. Après l'assassinat de ce dernier, Othon octroie la citoyenneté romaine aux Lingons pour s'assurer de leur soutien politique[5], lesquels prennent le parti de Vitellius en dépit de cette faveur[6]. Les Lingons laissent alors la Ve légion - emmenée par Fabius Valens depuis la Germanie inférieure pour tenter de porter Vitellius au pouvoir à Rome[7] - traverser librement leur territoire et s'adjoindre les huit cohortes Bataves y étant stationnées[8] - [note 1].

Biographie

Le récit de la vie de Julius Sabinus nous est fait par trois auteurs antiques : Plutarque[9], Tacite[10] et Dion Cassius[11]. Leurs récits divergent cependant sur certains points.

La désorganisation politique à la tête de l'Empire conduit les Lingons menés par Julius Sabinus à se joindre au Soulèvement des Bataves fomenté par Caius Julius Civilis en 69[12]. La coalition formée par Civilis et Sabinus ainsi que les trévires Julius Tutor et Julius Classicus remporte plusieurs victoires avant que cette révolte soit réprimée par Petilius Cerialis[13]. Sabinus, qui se dit descendre de Jules César en personne, s’autoproclame « César » quand sa tentative de créer un Imperium Galliarum tourne court[14].

Après la défaite des Lingons de Sabinus devant les Séquanes et les légions d'Appius Annius Gallus (Legio I Germanica, Legio VIII Augusta[note 2] et Legio XI Claudia)[15], Vespasien retire la citoyenneté romaine aux Lingons qui doivent livrer 70 000 guerriers à Frontin[16]; il les place en outre sous la surveillance directe de la VIIIe-légion Augusta[17]cantonnée à Mirebellum (qu'elle quittera pour Argentoratum vers 90)[18], vraisemblablement sous l'autorité de Frontin[19] - [20].

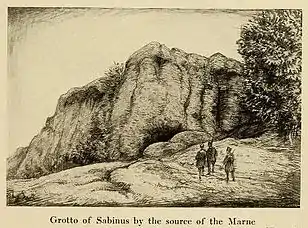

Sabinus quant à lui prend la fuite, simule un suicide et brûle sa maison. Il se cache ensuite dans une grotte que la tradition situe aux sources de la Marne.

La nature de sa cachette diverge selon les auteurs : Plutarque évoque un souterrain et une caverne, alors que Dion Cassius parle plutôt d’un tombeau. Sa femme Éponine fait semblant de porter le deuil le jour, mais rejoint la nuit son mari. De l’union de Sabinus et Éponine naissent bientôt deux enfants.

Après avoir passé neuf années à se cacher (selon Tacite), Sabinus finit par être découvert et conduit devant Vespasien. Éponine plaide alors pour obtenir la grâce de son mari ; elle finit par demander à mourir avec lui si l’on en croit Plutarque. Ce dernier nous renseigne également sur le sort de leurs deux enfants : l’un sera tué en Égypte ; le second, portant le même cognomen que son père, serait passé par Delphes.

Sabinus faisait partie des personnages les plus importants de Gaule de cette époque, aussi bien par sa réputation que par sa fortune, comme les autres commanditaires de l’insurrection. Tout comme eux, il était également citoyen romain : comme son gentilice l’indique, il fait partie de la gens Julia ; un de ses ancêtres avait dû obtenir la citoyenneté de Caius Julius César ou de son fils adoptif Auguste.

Postérité dans les arts

Depuis la Renaissance, l’histoire d’Éponine et Sabinus a connu un grand succès en tant que sujet de nombreuses œuvres d’art : poèmes, nouvelles, romans, pièces, peintures, sculptures ou gravures[21]. Une vingtaine de pièces de théâtre ont été consacrées à Sabinus et à sa femme, ainsi qu'une trentaine de tableaux, et environ huit opéras. Mais à partir du XIXe siècle, on ne trouve presque plus de représentations de cette histoire, les artistes leur préférant les figures d’autres Gaulois. C’est paradoxalement la celtomanie émergeant au XIXe siècle qui va presque faire tomber dans l’oubli l’histoire d’Éponine et Sabinus. De nouvelles figures, émergeant des nombreuses études historiographiques de cette époque, vont supplanter la figure de Sabinus : Brennus, Ambiorix, Camulogène et surtout Vercingétorix. Sabinus s’efface ainsi peu à peu de la mémoire populaire : c’est la figure du chef arverne qui le remplace dans Le Tour de la France par deux enfants de G. Bruno, alors que Sabinus apparaissait encore en 1876 dans l’Histoire de France de Guizot.

Articles connexes

Notes et références

- J.-J.Hatt, « Sacrum Augusto : témoignage de loyalisme à l’égard de l’empereur romain chez les Éduens-Lingons-Séquanes dans les formules de dédicaces aux divinités », R.A.E., t. XXXIX, 1988, p. 144-145

- Suétone, Vie de Néron, XL

- Henri Troisgros, Bourbonne-les-Bains et sa région, Dominique Guéniot à Langres, 1994, p.35

- Suétone, Vie de Galba, XII

- Tacite, Histoires-I / Galba et Othon

- Tacite, Histoires-II / Othon et Vitellius

- Tacite, Histoire, livre-I/64 lire en ligne

- Amédée Thierry, Histoire des Gaulois depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'entière soumission de la Gaule à la domination romaine, A.Sautelet à Paris, 1828, tome-III, partie-3, chapitres 3, pp.374-406 lire en ligne

- Plutarque, De l’amour, 25

- Tacite, Histoires, IV, 67

- Dion Cassius, Histoire Romaine, LXVI, 16

- Tacite, Histoires-IV, 13 et suiv.

- Charles-Marie Ternes, « Le discours de Cérialis aux Trévires et aux Lingons (Tac., Hist., 4, 73 sqq.). Une charte de la romanisation ? », Revue des études latines à Paris), vol.68, 1990, pp.112-122

- Tacite, Histoire, IV-67

- L.Homo - Vespasien, l'empereur du bon sens - Paris / 1949, p.239-240

- Suétone, Vie de Vespasien / VII

- Serge Février & Yann Le-Bohec, « La VIIIe légion Auguste et Langres », Archäologisches Korrespondenzblatt - 1999, 29 fasc. 2/2, p.257-259

- R. Goguey, Légionnaires romains chez les Lingons : la VIIIème Avgvsta à Mirebeau, Revue archéologique de l'Est (n°58) / 2008 lire en ligne

- Frontin, Stratagèmes, Livre IV, III-14.

- René Goguey et Michel Redde, Le camp légionnaire de Mirebeau, RGSM 36, Mayence, 1995.

- Catalogue des œuvres recensées dans l'ouvrage de Jacques-Remi Dahan, Éponine & Sabinus, Dominique Guéniot, 2011, 67 p.

- Le 2 janvier 69, le légat de légion Fabius Valens entre à Cologne où sa cavalerie salue Vitellius. Ce dernier le charge de traverser la Gaule avec Alienus Caecina et de fondre sur Rome pour renverser Galba. La nouvelle de l'assassinat de Galba et de l'élévation d'Othon parvient à Valens alors sur le territoire des Leuques, à la tête de troupes d'élite de la Germanie inférieure : Ve légion augmentée de forces auxiliaires, soit environ 40000 hommes. Tacite décrit l'expédition de Fabius Valens comme émaillée d'exactions contre les populations locales : Metz en particulier eut à déplorer le massacre d'environ 4 000 personnes. Après avoir traversé le territoire des Leuques, le corps expéditionnaire se rend en territoire lingon.

- La Legion VIII Augusta « de la Mésie à Argentorate »

Bibliographie

- Antoine-François Callet, Éponine et Sabinus condamnés par Vespasien, huile sur toile, 1764, Paris, École nationale supérieure des Beaux-arts.

- Michel Paul Guy de Chabanon, Sabinus, tragédie lyrique en quatre actes, représentée devant Sa Majesté́ à Versailles, le , et pour la première fois par l’Académie royale de musique, le mardi , France : impr. de Delormel, 1774, 47 p.

- Dion Cassius, Histoire romaine, trad. E. Gros et V. Boissée, France : Firmin Didot, 1870-1845, 10 vol.

- François Guizot, L’histoire de France depuis 1789 jusqu’en 1848: racontée à mes petits-enfants, France : Hachette et Cie, 1878, 789 p.

- Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise: description linguistique, commentaire d’inscriptions choisies, France : Éd. Errance (« collection des Hespérides »), 1997, 239 p.

- Plutarque, Œuvres mêlées de Plutarque, trad. de Jacques Amyot, France : Janet et Cotelle, 1820, 508 p.

- Quiret Julien et Combret Pierre, « Eponina ». L’Arbre celtique, URL : http://www.arbre-celtique.com/encyclopedie/eponina-3305.htm . Consulté le .