Éponine de Langres

Éponine (Eponina) est une Gauloise de la tribu des Lingons (Langres) ayant vécu au Ier siècle. Elle soutint son mari Julius Sabinus dans sa lutte contre les Romains. Défait par les Séquanes alliés des Romains, Sabinus se cache alors dans une grotte pour échapper aux poursuites. Après neuf ans de clandestinité, durant lesquelles Éponine aura mis au monde leurs jumeaux, Sabinus est trahi et découvert. Il sera mis à mort par les Romains malgré les supplications d'Éponine. Cette dernière demandera à l'Empereur à partager le sort de son défunt époux.

L'histoire d'Eponine et Sabinus

Le récit de sa vie nous est fait par trois auteurs antiques : Plutarque[1], Tacite[2] et Dion Cassius[3]. Leurs récits divergent cependant sur certains points.

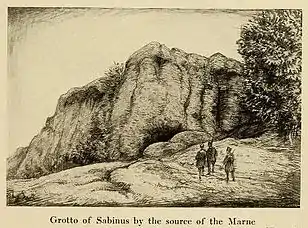

Éponine était l’épouse du Lingon Julius Sabinus qui participa aux côtés de Julius Civilis à la révolte de 69-70. La coalition formée par Civilis, Sabinus, mais aussi Tutor et Classicus remporte plusieurs victoires. Sabinus, qui se dit descendre de Jules César en personne, s’autoproclame « César » ; sa tentative de créer un Imperium Galliarum tourne court lorsque les Séquanes, toujours fidèles à Rome, défont les Lingons : Sabinus prend la fuite, simule un suicide et brûle sa maison. Il se cache alors. La nature de sa cachette diverge selon les auteurs : Plutarque évoque un souterrain et une caverne, alors que Dion Cassius parle plutôt d’un tombeau. Sa femme Éponine fait semblant de porter le deuil le jour, mais rejoint la nuit son mari. De l’union de Sabinus et Éponine naissent bientôt deux enfants : Plutarque décrit de quelle façon Éponine réussit à cacher sa grossesse aux autres femmes : « Mais ce qui est encore plus malaisé à croire que tout le reste, c’est qu’on ne s’aperçut jamais qu’elle fut grosse, combien qu’elle se lavât et baignât avec les autres dames : car l’onguent duquel les femmes frottent et huilent leurs cheveux pour les rendre blonds comme fine or, a je ne sais quoi de gras qui enfle et fait lever la chair, tellement qu’il la rende plus lasse, et usant de ce médicament-là, à s’oindre toutes les autres parties de sa personne, elle cacha par ce moyen l’enflure de son ventre qui s’élevait à la journée, et supporta les douleurs de son enfantement toute seule, sans aide de sage-femme quelconque, étant descendue dans le caveau avec son mari »[4].

Après avoir passé neuf années à se cacher (selon Tacite), Sabinus finit par être découvert et conduit devant Vespasien. Éponine plaide alors pour obtenir la grâce de son mari ; elle finit par demander à mourir avec lui si l’on en croit Plutarque. Ce dernier nous renseigne également sur le sort de leurs deux enfants : l’un sera tué en Égypte ; le second, portant le même cognomen que son père, serait passé par Delphes.

Elle apparaît chez Plutarque sous le nom d’Εμπονα, (qu’il traduit par héroïne), chez Dion Cassius comme Πεπονίλα, mais c’est sans doute Tacite qui nous donne son vrai nom, Epponina. Loin de la traduction fantaisiste de Plutarque, son nom confirmerait son origine gauloise : il serait forgé sur le nom de la déesse Epona (thème –epo =cheval + suffixe théonymique en –ono/-ona) auquel on rajoute le suffixe anthroponymique en –ina[5].

Nous ne pouvons pas confirmer ou infirmer la citoyenneté d’Éponine par la seule absence des duo nomina chez les trois auteurs (on peut tout à fait imaginer que Sabinus ait épousé une pérégrine: ce mariage étant considéré comme iusta nuptia, les enfants de Sabinus n’auraient pas perdu leur statut de citoyen.) On peut cependant supposer qu’il s’agissait d’un mariage isogamique et qu’Éponine appartenait elle aussi à la classe supérieure. Son mariage avec le citoyen romain Julius Sabinus nous permet de la considérer comme faisant partie des élites romanisées du Ier siècle ap. J.C.

La naissance et la fin d'une légende

De la Renaissance à la Révolution

Éponine était présentée dans les textes antiques comme un exemple de vertu à suivre. Mais la légende ne semble pas connaître un grand succès avant la traduction de Plutarque par Jacques Amyot au XVIe siècle.

En 1695, un siècle après la traduction de Jacques Amyot, la première pièce ayant pour sujet Sabinus est écrite par François Passerat. Cette pièce est également l’occasion de la première représentation de l’héroïne dans la gravure du frontispice de l’œuvre.

À partir de la Renaissance et jusqu’au XIXe siècle son histoire devient un passage obligé des recueils d’exempla. Grâce à sa vertu et à son courage, elle est présentée aux côtés d’autres grandes figures féminines, de saintes et d’héroïnes de l’Antiquité. À la veille de la Révolution et surtout après, la façon dont le couple est perçu va changer. Sabinus et Éponine vont devenir les symboles de la révolte face à l’oppression et de la lutte pour l’indépendance. Le roman à succès de Delisle de Sales, Éponine ou de la République, (1793) est un bon exemple de ce changement.

Eponine au XIXe siècle

C’est paradoxalement la celtomanie émergeant au XIXe siècle qui va presque faire tomber dans l’oubli l’histoire d’Éponine et Sabinus. De nouvelles figures, émergeant des nombreuses études historiographiques de cette époque, vont supplanter la figure de Sabinus : Brennus, Ambiorix, Camulogène et surtout Vercingétorix. Sabinus s’efface ainsi peu à peu de la mémoire populaire : c’est la figure du chef arverne qui le remplace dans Le Tour de la France par deux enfants de G. Bruno, alors que Sabinus apparaissait encore en 1876 dans l’Histoire de France de Guizot.

La figure d’Éponine connaîtra le même sort que celle de son époux et sera remplacée par d’autres, comme la celto-ligure Gyptis, mais également par l’allégorique Gallia et d’autres représentations de gauloises anonymes. Mais elle sera surtout supplantée par la figure de Velléda, prêtresse bructère, qui participa activement à la révolte de Civilis[6] avant d’être faite prisonnière et amenée à Rome[7]. Cette figure de Velléda est mise en avant pour la première fois par Chateaubriand, dans son œuvre Les Martyrs : Velléda est faite prisonnière et emmenée à Rome pour avoir participé à la révolte de Civilis ; elle tombe alors amoureuse d’un officier romain converti au christianisme, Eudore. Celui-ci la rejette et elle finit par se suicider. À la suite de Chateaubriand, plusieurs peintres, sculpteurs et écrivains mettront en scène la figure de la druidesse qui avait également l’avantage de correspondre au goût romantique pour l’ossianisme.

La postérité d'Éponine dans les Arts

Depuis la Renaissance, l’histoire d’Éponine a connu un grand succès en tant que sujet pour de nombreuses œuvres d’art : poèmes, nouvelles, romans, pièces, peintures, sculptures ou gravures[8]. Une vingtaine de pièces de théâtre ont été consacrées à Éponine et à son mari, ainsi qu'une trentaine de tableaux, et environ huit opéras. Mais à partir du XIXe siècle, on ne trouve presque plus de représentations de cette histoire, les artistes leur préférant au couple les figures d’autres gaulois.

- Dans le poème Les Petites Vieilles de Baudelaire, une Éponine déchue apparaît dans les Tableaux Parisiens : « Ces monstres disloqués furent jadis des femmes, / Éponine ou Laïs ».

- Dans Les Misérables, Hugo prénomme la fille des Thénardier Éponine. Bien que le narrateur explique que la mère d’Éponine et Azelma aurait trouvé ces noms pour ses filles dans des romans à succès, il semble bien que le choix de l’auteur soit symbolique. Les brouillons prouvent qu’il connaissait la légende d’Éponine ; il semble qu’il ait choisi ce nom après avoir décidé de faire mourir Éponine sur les barricades.

- Une Éponine apparaît dans L’Abbé C. de Georges Bataille : la jeune femme poursuit de ses avances un jeune abbé pour le détourner de sa foi.

- La Norma de Vincenzo Bellini s’en inspire : une Gauloise, unie un citoyen romain dont elle a deux enfants. Mais il est intéressant de constater que la figure de Velléda est également présente : une prêtresse druidique, amoureuse d’un romain qui la repousse, et qui finalement, désespérée, se suicide.

- Une chanson joyeusement parodique, intitulée La Vierge Éponine , qui prend moult libertés avec la vérité historique, met en scène une Éponine particulièrement délurée défiant Caligula alors même qu'elle a été jetée aux lions. Chantée par Les Frères Jacques , les paroles auraient été écrites par le cinéaste Henri-Georges Clouzot[9].

- Picasso, Éponine et le Puma, réalisée pour le recueil de poésie portant le même titre, publié par Louis Foucher en 1961.

- Éponine est un personnage de Le Tour de Gaule d'Astérix d'Uderzo et Goscinny.

- Dans Voyage au bout de la nuit, une église dédiée à Sainte-Éponine à Toulouse est inventée par Céline.

De la femme à la sainte

Eponine est souvent présentée comme une sainte chrétienne, victime de l’empereur Vespasien. Elle serait fêtée le 1er novembre[10]. Cependant, on ne trouve aucune mention, ni aucun indice dans les textes antiques de la foi chrétienne d’Éponine.

Pour Jacques-Remi Dahan, Sainte Éponine serait une erreur récente découlant d’une confusion entre la femme gallo-romaine et les saintes des recueils d’exempla dans lesquels elle apparaît : « On ne s’étonnera pas, de reste, que la vertueuse d’une épouse païenne se trouve bien vite teintée d’une pieuse couleur, l’ultime étape de cette christianisation étant la canonisation hasardée d’Eponine opérée sans vergogne par nos contemporains. »

Bibliographie

- Bellini Vincenzo et alii, Norma, France : Guilde éditions Atlas, 1990. 336 p.

- Bergarini Xavier, Éponine, Opéra en 3 actes et 4 tableaux, France: la Maison française d’art et d’édition, 1919, in-12.

- Bruno G., Le tour de la France par deux enfants: devoir et patrie, France : France Loisirs, 1877, réd. 2007, 322 p.

- Callet Antoine-François, Éponine et Sabinus condamnés par Vespasien, huile sur toile, 1764, Paris, École nationale supérieure des Beaux-arts.

- Chabanon Michel-Paul, Sabinus, tragédie lyrique en quatre actes, représentée devant Sa Majesté à Versailles, le 4 décembre 1773, et pour la première fois par l’Académie royale de musique, le mardi 22 février 1774, France : impr. de Delormel, 1774, 47 p.

- Dahan Jacques-Remi et alii, Éponine & Sabinus, France : Dominique Guéniot, 2011, 67 p.

- Delisle de Sales Jean-Baptiste-Claude, Éponine ou De la République, France : Annales littéraires de l’Université de Besançon, 1990, 775 p.

- Dion Cassius, Histoire romaine, trad. E. Gros et V. Boissée, France : Firmin Didot, 1870-1845, 10 vol.

- Foucher Louis, Éponine et le puma: Couverture... de Picasso, France : P. Seghers, 1961, 67 p.

- Goscinny René et Uderzo Albert, Le Tour de Gaule d’Astérix, France : Dargaud, 1975, 48 p.

- Guizot François, L’histoire de France depuis 1789 jusqu’en 1848: racontée à mes petits-enfants, France : Hachette et cie, 1878, 789 p.

- Lambert Pierre-Yves, La langue gauloise: description linguistique, commentaire d’inscriptions choisies, France : Éd. Errance (« Collection des Hespérides »), 1997, 239p.

- Passerat François, Œuvres de monsieur Passerat, Pays-Bas : Henry van Bulderen, 1695, 302 p.

- Pelletier Andre, La femme dans la société gallo-romaine, France : Picard, 1984, 142 p.

- Plutarque, Œuvres mêlées de Plutarque, trad. de Jacques Amyot, France : Janet et Cotelle, 1820, 508 p.

- Quiret Julien et Combret Pierre, « Eponina ». L’Arbre celtique, URL : http://www.arbre-celtique.com/encyclopedie/eponina-3305.htm . Consulté le 19 mars 2013.

- Charles-Emmanuel-Henri Sené, Éponine aux pieds de Vespasien, esquisse peinte, 1914, Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts.

Notes et références

- Plutarque, De l’amour, 25

- Cornelius Tacitus, Historiae, IV, 67

- Lucius Claudius Cassius Dio, Historiae Romanae, LXVI, 16

- Traduction modernisée d'après la traduction de Jacques Amyot: Plutaque, Œuvres mêlées de Plutarque, trad. de Jacques Amyot, Janet et Cotelle, 1820, Google Books, URL : https://books.google.fr/books?id=ehZk6EslijAC&pg=PA87&dq=plutarque+De+amour+Sabinus&hl=fr&sa=X&ei=RP1NUd7aDYeO7Ab5_oGgBg&ved=0CEcQ6AEwAw#v=onepage&q=plutarque%20De%20amour%20Sabinus&f=false.

- Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise : description linguistique, commentaire d’inscriptions choisies, Paris: Éd. Errance, « Collection des Hespérides », 1997, p. 33.

- Tac., G., VIII, et H., IV.

- Stat., S., I, 4.

- Catalogne des œuvres recensées dans l'ouvrage de Jacques-Remi Dahan, Éponine & Sabinus, Dominique Guéniot, 2011, 67 p

- « Paroles La vierge éponine par Juliette - Paroles.net (clip, musique, traduction) », sur www.paroles.net (consulté le )

- Nominis : Sainte Eponine