Miracle eucharistique

Dans la tradition catholique, un miracle eucharistique est un événement « surnaturel » censé se produire lors de l'eucharistie, comme la transformation des hosties et du vin en chair et en sang. À Paray-le-Monial, en France, une grande carte géographique indique 132 lieux de ces « miracles », répartis à travers le monde[1]. Le développement de ce thème, plus particulièrement à partir du XIIIe siècle, est lié à la pratique de ce sacrement, le culte et l'adoration eucharistique étant assumés par l'Église catholique, qui y trouve un instrument apologétique puissant[2]. L'Église pose cependant des limites à cette notion en précisant que le « miracle eucharistique » ne fait pas partie du « dépôt de la foi », même s'il s'agit d'un miracle officiellement reconnu, et que nul n'est tenu d'y croire. Pour l'Église catholique, le seul véritable miracle lié à l'eucharistie est celui de la transsubstantiation et de la présence réelle.

Position de l'Église catholique

La foi chrétienne ne se fonde pas sur les « miracles eucharistiques », mais sur l'annonce de Jésus-Christ et l'action du Saint-Esprit[3].

Les Églises chrétiennes se réfèrent au Nouveau Testament pour affirmer que le Christ lui-même a institué l'eucharistie. Il n'existe cependant aucune obligation de croire aux « miracles eucharistiques » car ils n'engagent pas la foi des chrétiens, y compris dans les rares cas où ils sont reconnus par l'Église catholique[3]. Chacun conserve donc la liberté de ne pas croire à des « révélations privées », même approuvées officiellement[3], car elles n'appartiennent pas au dépôt de la foi[4]. Le seul point important est de croire en la toute-puissance de Dieu et, partant, de ne pas récuser a priori toute possibilité de miracle[3].

Le magistère romain manifeste une grande réserve à l'égard des « miracles eucharistiques ». Ceux-ci, en effet, soulèvent plusieurs objections, tant sur le plan de la théologie que sur ceux de la foi et de la pratique religieuse. Raffaello Martinelli, membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, en rappelle l'essentiel. D'une part, les « miracles eucharistiques » risquent de sous-entendre que la révélation de Jésus-Christ est incomplète et que son institution de l'eucharistie comporte des oublis[3]. D'autre part, ils risquent de reléguer au second plan le sacrement de l'eucharistie célébré par le prêtre lors de la messe[3]. En troisième lieu, ils peuvent inciter à privilégier l'aspect extraordinaire du miracle, au détriment de la vie quotidienne du croyant et de l'Église[3]. Enfin, le fidèle se doit de faire preuve de discernement et de ne pas céder à la crédulité[3] - [4].

Typologie des miracles eucharistiques

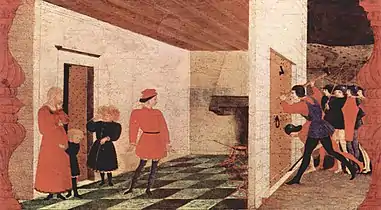

_-_WGA23226.jpg.webp)

Définition

Plusieurs types d'événements ont été qualifiés de miracles eucharistiques. Il s'agit principalement d'hosties consacrées exsudant du sang ou entrant en lévitation. Ces manifestations jugées surnaturelles ont été décrites comme des « miracles » religieux[5].

On dénombre 132 miracles dits de la « Sainte Hostie » entre 750 et 1962 en Europe occidentale, particulièrement du XIIIe siècle au XVIe siècle[6]. Le pape Innocent III avait reconnu en 1215 la doctrine de la transsubstantiation[7], selon laquelle Jésus-Christ est charnellement présent sous les espèces du pain et du vin.

Ambiguïtés

Les récits de ces miracles eucharistiques correspondent à des intentions apologétiques renforcées au Moyen Âge par de nombreuses commémorations : des représentations théâtrales connues sous le nom de « mystères », tel le « mystère de la Sainte Hostie » mettant en scène le « miracle des Billettes »[6].

Or les témoignages des contemporains ne permettent guère d'établir une distinction entre le miracle lui-même, sa représentation ou sa commémoration[6]. À partir du XVIe siècle, la propagande religieuse liée à la réaffirmation du dogme de la présence réelle par le concile de Trente incite également les spectateurs à confondre mise en scène et événement concret[6]. La différence entre ce qui est et ce qui n'est pas, entre ce qui se passe et ce qui est montré, entre le réel et l'illusion, s'avère d'autant plus difficile à percevoir qu'il s'agit souvent de fraudes pieuses destinées à convaincre les foules par le biais d'artifices[6]. Le statut de ces représentations, « miracles » et « mystères », demeure donc ambivalent, indistinct[6].

Principales traditions

Certains de ces récits de miracles ont fait l'objet de commentaires abondants et suscité des pèlerinages.

- L'histoire du miracle eucharistique de Rome (595), en présence de Grégoire le Grand[8], est l'une des traditions les plus connues.

- À Douai, en 1254, dans la collégiale Saint-Pierre de Douai, le visage de Jésus aurait été vu dans l'hostie ; des pèlerinages ont encore lieu régulièrement[9].

- À Bolsena, province de Viterbe, en 1263, une hostie aurait et taché le corporal ; les reliques sont conservées dans la cathédrale d'Orvieto. Le pape Urbain IV décida à cette occasion d'instituer la Fête-Dieu[10].

- À O Cebreiro en Galice, en 1300, l'hostie et le contenu du calice se seraient changés en chair et en sang. Près de deux cents ans plus tard, la reine Isabelle fit faire un reliquaire de cristal. Les reliques sont toujours portées en procession chaque année pour la Fête-Dieu ; elles figurent aussi sur le blason de la ville. Cet épisode est mentionné dans deux bulles pontificales, d'Innocent VIII (1487) et Alexandre VI (1496)[11].

- À Cascia, en 1330, une hostie consacrée se serait mise à saigner après avoir été placée avec désinvolture entre les pages d'un bréviaire[12].

- En l'église Saint-Andoche de Blanot, en 1331, un fragment d'hostie tombé par terre se serait mis à saigner[13].

- À Bruxelles, il a été prétendu que des Juifs avaient volé des hosties pour les poignarder le Vendredi saint 1370, jusqu'à ce que, par miracle, elles se mettent à saigner. Des accusés, dont le nombre varie de six à une vingtaine ont été condamnés et brûlés sur le bûcher, tandis que le reste de la petite communauté fut banni. Les hosties prétendument récupérées sont devenues des objets de vénération pour les chrétiens locaux. Le culte a survécu jusqu'après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, après quoi ses éléments antisémites ont poussé l'église locale à se montrer plutôt réservée. Le reliquaire (sans les hosties) est conservé au musée du trésor de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule.

- À Ludbreg en Croatie, en 1411, un prêtre aurait vu le vin se transformer en sang. Cet épisode fait l’objet d’une vénération pour les fidèles croates qui, au cours des siècles, disent avoir assisté à d’innombrables guérisons[14].

- À Faverney en Haute-Saône, en 1608, l'hostie serait restée en lévitation plus de 24 heures[15].

- Près de Naples, en 1772, des quantités d'hosties volées furent retrouvées en plusieurs fois dans un champ, grâce à des lumières réputées inexplicables. Le récit détaillé en a été fait par Alphonse de Liguori, qui affirme que d'autres miracles de ce genre ont été décrits dans ses autres livres[16].

Explication d'origine bactériologique

La Serratia rubideae est une bactérie qui sécrète le pigment “prodigiosine”[18] si elle est en présence d’amidon. Cela peut se tester si on ajoute une goutte de solution contenant cette bactérie sur de l’amidon, puis en laissant à température ambiante pendant quelques jours. Si les conditions sont bonnes, au bout de quelques jours, des colonies rouge sang apparaissent.

Notes et références

- Nicola Nasuti, L'Italia dei prodigi eucaristici, Edizioni Cantagalli, Siena, 2003, p. 10.

- Patrick Sbalchiero, L'Église face aux miracles : De l'Évangile à nos jours, Fayard, (lire en ligne)

- « Les Miracles eucharistiques : limites et positivetés », par Raffaello Martinelli, évêque de Frascati et officiel de la Congrégation pour la doctrine de la foi.

- Catéchisme de l'Église catholique, par. 65-67.

- Corinne Marchal, Manuel Tramaux (éd.), « Le miracle de Faverney (1608). L'eucharistie : environnement et temps de l'histoire ». Actes du colloque de Faverney (9-10 mai 2008).

- Jelle Koopmans, « L'équarrissage pour tous ou la scène des mystères dits religieux », Littératures classiques, (lire en ligne).

- « Desecration of the Host », Jewish Encyclopedia, jewishencyclopedia.com lire en ligne.

- (it) Avvenire

- Prodiges eucharistiques, Imprimerie Saint Joseph, Collection : Familles & eucharistie, 2004, p. 30-33.

- Abbé Jean Ladame, Prodiges eucharistiques, Imprimerie Saint Joseph, Collection : Familles & eucharistie, p. 178-184

- Abbé Jean Ladame, Prodiges eucharistiques, Imprimerie Saint Joseph, Collection : Familles & eucharistie, 2004, p. 219-222.

- (it) Raffaele Iaria, I miracoli eucaristici in Italia, Paoline, , p. 62-66.

- (it) Renzo Allegri, Il sangue di Dio, Àncora Editrice, , p. 102-104.

- http://www.zenit.org/article-28774?l=french

- Willem Frijhoff, Corinne Marchal, Manuel Tramaux, (éd.), « Le miracle de Faverney (1608). L’eucharistie : environnement et temps de l’histoire. Actes du colloque de Faverney (9-10 mai 2008) », Archives de sciences sociales des religions, lire en ligne, consulté le 15 décembre 2011.

- Abbé Jean Ladame, Prodiges eucharistiques, Imprimerie Saint Joseph, Collection : Familles & eucharistie, p. 157-166.

- « Un miracle eucharistique reconnu en Pologne », La Croix, (ISSN 0242-6056, lire en ligne, consulté le )

- (en) Amylase activity of a starch degrading bacteria isolated from soil, 10 p. (lire en ligne), p.1

Annexes

Ouvrages généraux

- Jean Chélini, Histoire religieuse de l'Occident médiéval, collection U, Paris, Colin, 1968

- Corinne Marchal, Manuel Tramaux (éd.), Le Miracle de Faverney (1608). L’eucharistie : environnement et temps de l’histoire. Actes du colloque de Faverney (9-), Archives de sciences sociales des religions, lire en ligne (consulté le )

- Patrick Sbalchiero, L'Église face aux miracles. De l'évangile à nos jours, Fayard, 2007

- Jean-Louis Schefer, L’Hostie profanée. Histoire d’une fiction théologique, Paris, P.O.L., 2007 (ISBN 978-2846822084)

Ouvrages confessionnels

- Renzo Allegri, Le Corps du Christ: Histoire des miracles eucharistiques, Médiaspaul, 2006 (ISBN 9782712209582)

- Sergio Meloni, Les Miracles eucharistiques dans le monde, Éditions François-Xavier de Guibert, Paris, 2009 (ISBN 978-2755403237)

- (it) Catalogo della Mostra internazionale : I miracoli eucaristici nel mondo, prefazione del cardinal Angelo Comastri, Edizioni San Clemente, 2006

Articles connexes

Liens externes

- « Les Miracles eucharistiques : limites et positivetés », par Raffaello Martinelli, évêque de Frascati et officiel de la Congrégation pour la doctrine de la foi