Maladie vibroacoustique

La notion de « maladie d’origine vibroacoustique » ou « maladie vibroacoustique », ou « VaD » pour Vibroacoustic disease) désigne un syndrome caractérisé par des symptômes très divers mais comprenant toujours une péricardite caractérisée par un épaississement du péricarde (qui alors peut être deux à trois fois plus épais que la normale, à la suite de la formation d'une couche supplémentaire de tissus[1]). On observe aussi chez tous les patients un épaississement continu des parois des vaisseaux sanguins - sans processus inflammatoire, sans plaques d'athérome (cholestérol) et sans dysfonctionnement diastolique, ce qui fait éliminer les maladies cardiovasculaires les plus classiques. Cet épaississement est la principale caractéristique de la VaD[2], mais d’autres effets négatifs, moins spécifiques, l’accompagnent toujours. Ce syndrome semble induit par l'exposition durable et généralement conjointe à des vibrations physiques (par exemple pour un ouvrier utilisant couramment un marteau-piqueur) et à des sons de basse fréquence, dont éventuellement inaudibles comme les infrasons.

L'environnement naturel (vent, vagues, chutes d'eau, sismicité de la terre..) est une source constante d’infrasons naturels, mais ils sont dans ce cas le plus souvent d’une intensité faible à modérée et - selon les connaissances disponibles - sans effet sur notre santé, mais depuis la révolution industrielle, des sources artificielles d’infrasons et de sons de basse fréquence sont de plus en plus nombreuses. Les études faites sur le rat de laboratoire montrent qu’une VaD peut chez cet animal apparaitre dès 13 semaines d’exposition continue à un haut niveau de sons à basse fréquence (incluant les infrasons) ; à partir d’environ 100 dB selon Mendes & al. (2007) [3]. Ce niveau est atteint par des personnes travaillant près de réacteurs d'avions, près d’engins très bruyant ou vibrants (marteau-piqueur, tronçonneuse, disqueuses…) ou chroniquement exposés à de la musique diffusée par de puissants haut-parleurs (concerts, boites de nuit)…

Ce syndrome est dit « systémique », c'est-à-dire qu'il touche le corps entier et pas spécialement l'oreille interne ou moyenne.

Les anglophones l'ont aussi autrefois nommé « vibronoise pathology »"[2].

Histoire médicale

La surdité est connue (depuis des millénaires) comme pouvant être induite par un bruit excessif et chroniquement répété, mais - à haute intensité et de manière chronique - on a récemment montré que des sons inaudibles de basse-fréquence peuvent aussi avoir des effets délétères et pernicieux pour l'organisme.

Or, depuis la révolution industrielle et l’explosion des transports rapides, presque toute la population est de plus en plus chroniquement exposée à des ondes de basses fréquence. Une petite partie de cette population (certains ouvriers, marins, militaires et pilotes principalement) est périodiquement ou chroniquement exposée à de telles ondes émises à de fortes intensités, et dont on se protège d'autant moins quelles sont en grande partie non perceptibles par l’oreille humaine. Dans ces cas (haute intensité) elles semblent pouvoir significativement voire gravement affecter la santé[2].

Au début du XXe siècle les hygiénistes s'intéressent aux effets du bruit, y compris ailleurs que dans les usines. Ainsi en 1928, Laird publie une des premières études sur les effets physiologiques (y compris autres qu'auditifs) du bruit chez des dactylographes (utilisant des machines à écrire, ce qui à l’époque nécessitait de frapper les touches avec force et le lancer le chariot vers la gauche pour le retour à la ligne ; mouvement se terminant par le choc du chariot sur sa butée[4]).

À partir de la Seconde Guerre mondiale, des médecins remarquent et signalent un syndrome qui semble liée à l'exposition au bruit intense, chez des ouvriers produisant des moteurs d’avions, chez des pilotes et techniciens de l'aéronautique, chez les ouvriers d’une usine de béton armé et d’une chaudronnerie, souffrant de troubles de l’audition et d'autres maux[2]. Des symptômes spécifiques font alors évoquer d'une pathologie émergente à la fois due au bruit et aux vibrations intenses de basses fréquences subies dans certains métiers. Il reste cependant difficile d'identifier les causes précise des symptômes et leurs part de responsabilité car ces personnels sont aussi exposés à des solvants, des vapeurs de carburants, des métaux lourds ou métalloïdes toxiques, l'inhalation de fumées et poussière, etc.

En 1979, un médecin militaire portugais (Castelo Branco) est intrigué par une apparente crise d’épilepsie surgi chez un technicien au moment et près d’un décollage d’avion (Castelo Branco et Rodriguez, 1999). Ceci pousse le médecin à étudier les dossiers médicaux d'autres techniciens de l'aviation militaire pour y détecter d’éventuels autres cas d’épilepsie à début tardif. Son intuition se confirme : 10% du personnel est touché, contre 0,2% attendus (au vu de la prévalence moyenne de l'épilepsie au Portugal)[2]. C’est le début d’un long travail sur ce sujet.

Par chance Castelo peut s’appuyer sur des dossiers médicaux très complets (qui chez l’OGMA - Oficinas Gerais de Material Aeronáutico - remontaient à 1918) facilitant le suivi d’un groupe initial de 306 techniciens aéronautiques de sexe masculin, tous employés par OGMA depuis plus de 10 ans, dont 140 techniciens (âge moyen de 42 ans) seront volontaires sélectionnés pour l’étude épidémiologique à long terme[2]. L'unité médicale locale soignait gratuitement ses employés en archivant tous les problèmes de médecine interne, cardiologie, endocrinologie, psychiatrie, neurologie, psychologie clinique et sociale, dentisterie, orthopédie, chirurgie générale, ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie, et si un employé devait voir un spécialiste indisponible localement, il devait être référé à ce spécialiste par l'un des médecins militaires du groupe[2], ce qui a permis de composer un corpus médical de grand intérêt.

1987 marque le début de la véritable histoire médicale de cette maladie, avec la première autopsie d'un patient atteint de ce syndrome. 5 ans plus tôt le premier patient de ce groupe suivi au Portugal est mort subitement, mais son autopsie n'avait pas été possible. Un autre des malades (Felipe Pedro), également technicien aéronautique et ancien de la marine, qui voulait comprendre ses problèmes de santé, a couché sur son testament sa volonté d'être autopsié par Castelo Branco. Porteur d’un diagnostic d'épilepsie tardive (en 1981), il est mort à l’âge de 58 ans d’un infarctus. L’ampleur des dommages, que son médecin suppose a priori induits par l’exposition chronique à des ondes de basse fréquence et de grande amplitude (LPALF) était considérable : son cœur présentait 11 petites cicatrices d’événements ischémiques silencieux antérieurs, ses valvules cardiaques étaient gonflées et le « sac péricardique » très épaissi ; les artères coronaires étaient également épaissies, mais sans plaques d'athérosclérose (habituelles et attendues dans les cas d'infarctus). Au lieu de cela, l'intima était épaisse et bordait toutes les parois des vaisseaux, à la suite d'une prolifération anormale des fibres de collagène[2]. Il portait en outre deux tumeurs rénales et une tumeur dans la région pariétale droite du cerveau (astrocytome microcystique de stade I).

Les informations acquises lors de cette autopsie sont encore utilisées pour de nombreux projets de recherche[2]. 10 ans plus tard (en 1997) Izmerov et al. suggèrent que tout le corps humain peut systématiquement négativement répondre aux infrasons s'ils sont émis à très haute intensité[5].

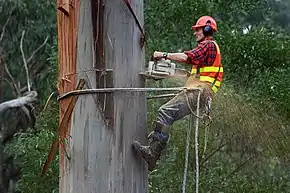

Les résultats troublants de la première autopsie (structures cardiaques épaissies notamment) ont motivé une étude échocardiographique à long termes d'un groupe de 485 techniciens aéronautiques : Marciniak et al. en 1999 constatent qu'ils ont tous un péricarde épaissi et dans beaucoup des cas, les valvules cardiaques le sont également[6]. Une étude bibliographique montre alors qu'au Japon, le Pr Matoba avait en 1983 fait un même constat d’épaississement péricardique chez des bûcherons maniant la tronçonneuse (également exposés à l'inhalation de fumées d'hydrocarbures, mais aussi conjointement au bruit à des vibrations intenses)[7].

Ce syndrome est encore considéré comme maladie émergente dans les années 1990[8]. Comme le secteur de la défense est concerné et qu’il existe de très nombreuse sources d’exposition à des infrasons artificiels dans les sociétés industrielles contemporaines, les autorités ne semblent pas incitées à agir.

En 2001 un tableau clinique similaire est trouvé chez des pilotes de ligne et agents de bord ainsi qu'au sein d'une population insulaire (île de Vieques à Puerto Rico) exposée dans son environnement à des vibrations intenses et de basse fréquence[9]. De plus cet épaississement des structures cardiovasculaires commence aussi à être observé, avec constance dans le modèle animal, ce qui confirme son importance pour le diagnostic du syndrome, bien que le mécanisme qui conduit à cet épaississement soit encore mal compris [2].

Classification médicale

Ce syndrome n’a pas encore de reconnaissance officielle dans le monde, mais pourrait être en partie rapprochée de la rubrique (Effects of vibration) T75.2 du CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services)

Causes

.jpg.webp)

La maladie semble toujours déclenchée et/ou aggravée (éventuellement chez des personnes plus sensibles) par l’exposition chronique du corps à de fortes vibrations et/ou des infrasons ou sons de basse fréquence (moins de 500 Hz) et haute intensité (ou autrement dit à un niveau de pression élevée [90 dB SPL ou plus])[10].

Il faut que l’exposition ait été chronique (10 ans ou plus), comme typiquement un ouvrier utilisant fréquemment un marteau-piqueur, une tronçonneuse, ou comme chez certains personnels de l’aviation[11] et notamment les pilotes de chasse s’exposant à l’onde de choc du « bang » se produisant au moment du passage du mur du son [12].

Arnot fait en 2003 remarquer que pour les cas étudiés certains avaient des horaires de travail réguliers entrecoupés de repos réguliers, alors que d’autres subissaient le décalage horaire ou des horaires très irréguliers : personnel militaire, machinistes de navires pouvant passer plusieurs semaines à bord sans repos au domicile (et alors constamment exposés à des environnements riches en basse-fréquences de grande amplitude)[2]. Les travailleurs sur plates-formes pétrolières, les sous-mariniers ou astronautes sont aussi dans ce cas[2]. Selon Castelo Branco et M Alves-Pereira (2004) ces dernières modes d’exposition (sans repos) pourraient exacerber le risque et grandement accélérer l'évolution des signes et des symptômes[2].

Les guerres mondiales, d'autres guerres récentes et leurs déluges d’obus et de bombes, les essais nucléaires, les tirs de fusées ont été ou sont encore des sources intenses de "vagues d'infrasons"[13] dont on ignore s’ils ont des effets significatifs ou durables sur les hommes, les animaux ou les écosystèmes.

Prévalence, métiers touchés

La prévalence globale en est mal connue. Les premiers métiers manifestement concernés étaient les pilotes et techniciens d’aéronefs, civils, commerciaux ou militaires, les machinistes de navires, puis des disc-jockeys (DJ’s) ont été signalés[2] - [14] - [15] - [10]. ou des utilisateurs de tronçonneuse, marteau-piqueur, tireurs réguliers…

Les déplacements en avion, en transports en commun, en voiture, en moto exposent les passagers, et dans les zones de circulation, les piétons et cyclistes sont passivement également exposés à des niveaux de vibrations et de sons de basse fréquence dont les effets cumulés n’ont jamais été étudiés ni mesurés.

Effets et symptômes

Tableau clinique : Pour l’exposition d’une partie du corps (mains et avant-bras en général) à des vibrations intenses, des picotements et engourdissements apparaissent rapidement. Ils correspondent à une insuffisance vasculaire. En cas d’exposition chronique (ou de sensibilité particulière) surviennent en outre une intolérance au froid et possiblement une « syncope locale des doigts » voire la perte d’un ou plusieurs doigts en cas d’insuffisance vasculaire grave, chronique et non traitée.

Dans le cas de l’exposition à long terme du corps entier (à des vibrations de basse fréquence et haute intensité) on distingue souvent deux grands types d'effets :

1) Effets spécifiques

Des modifications de la matrice extracellulaire conjointement à une atteinte (épaississement de 100 à 300 % [1]) du péricarde semblent être vraiment spécifiques à ce syndrome[10], or un péricarde épaissi peut devenir fibreux puis se calcifier[16] en empêchant alors le bon fonctionnement du cœur. Plus récemment certains auteurs y associent un fibrose diffuse de la trachée et une fibrose focale des poumon[1].

2) Effets non spécifiques

Ce sont des troubles fréquent lors d’autres de pathologies, notamment induites par le stress. Ils pourraient donc n’être ici que des effets collatéraux de la maladie, induit par l’exposition au bruit et aux vibrations et le stress physique et psychologique induit par l’affection cardiovasculaire principale [10].

Ces effets sont (après une dizaine d’années d’exposition, selon les données issues de la médecine du travail) :

- des maux de tête[2] ;

- des saignements de nez[2] ;

- des troubles de l'équilibre (jusqu’au vertige grave parfois selon Martinho Pimenta et al. (1999)[17] - [2] ;

- un risque très accru d’épilepsie tardive (dont la fréquence diminue parfois avec l’éloignement du poste de travail ; Les stimuli auditifs ne déclenchent pas de crises mais parfois des réactions rageuses et des troubles du mouvement [18] - [2] ;

- une propension à l’insuffisance respiratoire après un effort même léger[19] ;

- des troubles cognitifs, avec diminution des capacités cognitives (des épisodes uniques et soudains de déficit neurologique non convulsif surviennent parfois, probablement induit par un accident vasculaire cérébral ischémique). Les EEG sont anormaux, et concordent avec le tableau clinique ; neurologique et psychologique qui signent une détérioration neurologique progressive et un vieillissement précoce (avec apparition du réflexe palmo-mental archaïque chez environ 40 % des cas)[2]. Ces troubles s’accompagnent généralement de dépression, d'irritabilité, d’une tendance à l’isolement pouvant parfois conduire au suicide[2] ;

- des perturbations endocriniennes ; thyroïdiennes le plus souvent (dans 12,8 % des cas dans le panel de patients portugais, alors que la prévalence n’est que de 0,97 % dans la population du pays) [2] ;

- le diabète, nettement plus fréquent chez ces patients que dans la population moyenne [2] ;

- des maladies auto-immunes : sur les biopsies, une mort cellulaire non apoptotique est souvent observée [2], qui semble induite par des forces biomécaniques[2] ; le microscope montre des cellules éclatées, avec des organites vivants et aucune membrane plasmique environnante, ce qui pourrait induire des maladies auto-immunes ; le lupus apparait plus vite chez les souris sujettes au lupus quand elles sont exposées à des ondes de basses fréquences à haute intensité[20]. Le lupus a été signalé chez des agents de bord[21] et au sein de familles entières d’insulaires exposées dans leur environnement à des ondes de basse fréquence à haute intensité[22], de même pour le vitiligo (associé à des changements immunitaires des populations de lymphocytes CD8 et CD4) ; changements immunitaires justement observés chez des travailleurs exposés et dans le modèle animal [23]. L’exposition au bruit avait déjà été reliée à des problèmes auto-immuns chez des travailleurs exposés, par Matsumoto et coll. en 1992 et 1989 ; Jones et al. en 1976 ; Soutar et al. en 1974 ; Lippmann et al. en 1973 mais avec des mécanismes explicatifs encore incomplètement compris.

Effets génotoxiques, tumoraux et cancérogènes

La présence de tumeurs malignes est anormalement fréquente chez les humains exposés aux basses fréquences de grande amplitude (LPALF), et il en va de même chez l’animal[2].

Ainsi parmi les 140 professionnels portugais atteints et suivis, 28 ont déclaré des tumeurs malignes. Cinq de ces 28 personnes avaient même plusieurs tumeurs de types différents. Toutes les tumeurs du système nerveux central (SNC) étaient des gliomes malins et toutes les tumeurs du système respiratoire étaient des carcinomes à cellules squameuses (5 dans le poumon, 1 dans le larynx). D'autres tumeurs étaient localisées dans l'estomac (N = 10), le côlon et le rectum (N = 9), les tissus mous (N = 1) et la vessie (N = 1). Toutes les tumeurs du système digestif étaient des adénocarcinomes faiblement différenciés[2]. Ce constat a motivé une étude sur la génotoxicité de l’exposition aux basse-fréquences de grande amplitude (LPALF). Cette étude a conclu que la génotoxicité est démontrée chez l’homme (Silva et al., 1999) comme dans le modèle animal (Silva et al., 2002). L’exposition aux vibrations à basse fréquence à puissance élevée est maintenant reconnue comme ayant un effet génotoxique, via l’induction d’échanges de chromatides sœurs anormalement fréquents, tant chez l’homme que chez l’animal de laboratoire[2].

Phases de progression clinique de la maladie

En 1956 le professeur Eugenia Andreeva-Galanina a développé une première classification des pathologies induites par les vibrations des mains et de l’avant-bras ; elle a été affinée et est devenue un outil important pour la médecine du travail[10].

La progression de la maladie dite vibroacoustique qui correspond, elle à une exposition chronique de tout le corps, est lente et insidieuse. Elle est source directe ou indirecte de lésions ou troubles de nombreux systèmes dans le corps[10].

Sur la base du temps d’apparition des signes et symptômes les plus fréquents (pour 140 patients atteints et en fonction du temps nécessaire à 50 % de la population pour acquérir le signe ou le symptôme en question, Castello distinguait, en 1999, 3 stades :

- Stade I : signes légers comportementaux ; trouble de l’humeur et infections répétées des voies respiratoires (bronchite chronique…) ;

- Stade II : signes modérés (dépression et agressivité, épaississement du péricarde[24] et autres ; troubles neurovasculaires discrets) ;

- Stade III : signes sévères tels qu'arythmie cardiaque[25], infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, malignité, épilepsie et suicide[2]).

Reconnaissance de la maladie, législation

Aux États-Unis, l'OSHA n'a pas édicté de limites spécifiques pour l'exposition humaine aux infrasons, mais l’American National Standards Institute (ANSI) a produit un guide (1979) pour l’évaluation du degré d’exposition du corps humain entier aux vibrations[26], puis a émis en 2006 une recommandation sur l’exposition aux vibrations lors du travail : ne pas dépasser des valeurs d’accélération de 2,5 m/s2 d’exposition des mains aux vibrations (5 à 1 400 Hz, pour trois axes de mouvement orthogonaux) pendant des journées de travail de 8 heures[27].

Castelo Branco & Alves-Pereira (2004) reprochent à la médecine du travail, dans les situations à risques, de ne pratiquement jamais évaluer l’exposition des employés aux infrasons émis à haute intensité[2]. Ils en concluent que la législation en vigueur en matière d’évaluation du bruit dans le monde ne protège donc pas adéquatement les travailleurs, ni d'ailleurs les citoyens éventuellement exposés à ce syndrome, lequel ne pourra être reconnu comme « maladie professionnelle et environnementale » tant que l'agent de la maladie ne sera pas correctement évalué lors de la vie professionnelle et non professionnelle[2]. « Dans le monde la souffrance des personnes exposées à ce problème est très importante, et il est éthiquement insoutenable de maintenir ce statu quo » concluent ces deux spécialités portugais de la maladie[2].

En 2000 Alves-Pereira & Castelo Branco, les deux spécialiste de ce syndrome, estiment possible d'empêcher l'évolution de la maladie vers des stades cliniquement graves ou mortels, à condition de la détecter précocement, ce qui implique pour les personnes à risque un échocardiogramme annuel et un suivi médical par des médecins du travail bien informés, ainsi que la participation active du patient et de son employeur le cas échéant[28].

Exposition de la population générale

L’exposition de la population générale n’a jamais été mesurée ni évaluée, hormis pour quelques populations d'ouvriers ou une partie des habitants de l'Île de Vieques (utilisée comme base de la marine et de l'aviation américaine depuis plus d'un demi-siècle). Un problèmes scientifique est que, dans ce domaine, il faudrait pouvoir faire des études randomisées et en double aveugle, avec une population témoin, or dans les pays occidentalisés il est devenu impossible de trouver un panel de témoins non exposés à des infrasons ou sons de basse fréquence d'origine artificielle. Et ailleurs jusqu’en pleine jungle, la pénétration des avions, hélicoptères, quads, fusils, tronçonneuses et moteurs hors-bord fait qu’il est également devenu difficile de trouver des zones habitées et des populations indemnes de toute exposition aux ondes basse fréquence et de forte intensité[2].

Hypothèse prion

Purdey au début des années 2000 pose l’hypothèse que des vagues intenses d’infrasons auraient pu jouer un rôle (conjoint à d’autres facteurs de déclenchement, également « environnementaux ») dans l’apparition du prion pathogène de la maladie de la vache folle en Europe vers 1996[29]

Références

- Alves-Pereira M., de Melo J.J & Branco N.A.C (2005) Low frequency noise exposure and biological tissue: reinforcement of structural integrity ? In Recent Advances in Multidisciplinary Applied Physics (p. 961-966)|résumé.

- Branco N.C & Alves-Pereira M (2004) « Vibroacoustic disease ». Noise and Health, 6(23), 3.

- Mendes J, Martins dos Santos J, Oliveira P, da Fonseca J, Aguas A, et Castelo Branco A (2007) « Low frequency noise effects on the periodontium of the Wistar rat - a light microscopy study ». European Journal of Anatomy 11 (1): 27-30

- Laird DA. (1928) Experiments on the physiological cost of noise. Journal of the National Institute of Industrial Psychology, 4: 251-58

- Izmerov NF, Suvorov GA, Kuralesin NA, and Ovakimov VG. (1997) Infrasound: body's effects and hygienic regulation. Vestn Ross Akademie Medizina Nauk 7: 39-46

- Marciniak W, Rodriguez E, Olsowska K, Botvin I, Araujo A, Pais F, Soares Ribeiro C, Bordalo A, Loureiro J, Prazeres de Sa E, Ferreira D, Castelo Branco MSNAA, and Castelo Branco NAA. (1999) Echocardiography in 485 aeronautical workers exposed to different noise environments. Aviation, Space and Environmental Medicine, 70 (3, Suppl): A46-53

- Matoba T (1983) Increased left ventricular function as an adaptive response in vibration disease. American Journal of Cardiology, 15: 1223-6

- Castelo N.B & Rodriguez E (1999) « The vibroacoustic disease--an emerging pathology ». Aviation, space, and environmental medicine, 70(3 Pt 2), A1-6 (résumé)

- Torres R, Tirado G, Roman A, Ramirez R, Colon H, Araujo A, Pais F, Marciniak W, Nobrega J, Bordalo e Sa A, Lopo Tuna JMC, Castelo Branco MSNAA, Alves-Pereira M, and Castelo Branco NAA. (2001) Vibroacoustic disease induced by long-term exposure to sonic booms. Internoise 2001, The Hague, Holland: 1095-98

- Castelo, N. B. (1999). The clinical stages of vibroacoustic disease. Aviation, space, and environmental medicine, 70(3 Pt 2), mars, A32-9 (résumé)

- Castro, A. P., Aguas, A. P., Grande, N. R., Monteiro E & Castelo N.B (1999) Increase in CD8+ and CD4+ T lymphocytes in patients with vibroacoustic disease. Aviation, space, and environmental medicine, 70(3 Pt 2), A141-4.

- Torres, R., Tirado, G., Roman, A., Ramirez, R., Colon, H., Araujo, A., ... & Lopo Tuna, J. (2001, August). Vibroacoustic disease induced by long-term exposure to sonic booms. In INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings (Vol. 2001, No. 3, pp. 2278-2281). Institute of Noise Control Engineering)

- Dalins, I., McCarty, V. M., Kaschak, G., & Donn, W. L. (1974). Investigations of acoustic‐seismic effects at long range: early‐arriving seismic waves from Apollo 16. The Journal of the Acoustical Society of America, 56(5), 1361-1366

- Maschke C (2004) « Introduction to the special issue of low frequency noise ». Noise and Health 6: 1-2.

- Branco N.C & Alves-Pereira M (2004) Vibroacoustic disease | Noise and Health, 6(23), 3.

- Dacher J.N, Caudron J, Fares J & Germain P (2010) « Comment je fais une IRM pour péricardite chronique constrictive ? ». Journal de radiologie, 91(5), 623-629.

- Martinho Pimenta AJF and Castelo Branco NAA. (1999b) Epilepsy in vibroacoustic disease - A case report. Aviation, Space and Environmental Medicine, 70 (3, Suppl): A1227

- Martinho Pimenta AJF and Castelo Branco NAA. (1999) Facial dyskinesia induced by auditory stimulation. A report of four cases. Aviation, Space and Environmental Medicine, 70 (3, Suppl): A119-21

- Reis Ferreira J, Mendes CP, Antunes M, Martinho Pimenta J, Monteiro E, Alves-Pereira M and Castelo Branco NAA. (2003) « Diagnosis of vibroacoustic disease - preliminary report ». Proceedings 8th International Congress of Noise as a Public Health Problem, Rotterdam, Holland: 112-114

- Aguas AP, Esaguy N, Castro AP, Grande NR, and Castelo Branco NAA. (1999) Acceleration of lupus erythematosus-like processes by low frequency noise in the hybrid NZB/W mouse model. Aviation Space Environmental Medicine, 70 (March, Suppl): A132-6

- Araújo, A., Pais, F., Lopo Tuna, J., Alves-Pereira, M., & Castelo Branco, N. A. (2001, August). Echocardiography in noise-exposed flight crew. In INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings (Vol. 2001, No. 7, pp. 71-74). Institute of Noise Control Engineering.

- Torres, R., Tirado, G., Roman, A., Ramirez, R., Colon, H., Araujo, A., ... & Lopo Tuna, J. (2001, August). Vibroacoustic disease induced by long-term exposure to sonic booms. In INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings (Vol. 2001, No. 3, pp. 2278-2281). Institute of Noise Control Engineering

- Aguas AP, Esaguy N, Castro AP, Grande NR, and Castelo Branco NAA. (1999b) Effect low frequency noise exposure on BALB/C mice splenic lymphocytes. Aviation Space Environmental Medicine, 70 (March, Suppl): A12831

- Castelo N.B, Águas A.P, Sousa A.P, Monteiro E, Fragata,J.I, Tavares F & Grande N.R (1999) "The human pericardium in vibroacoustic disease ». Aviation, space, and environmental medicine, 70(3 Pt 2), A54-62. (résumé)

- Lindsay-Pologne, John. « La santé et la marine à Vieques». Communauté de réconciliation. 2001. Consulté le 19/01/2007.

- American National Standards Institute (1979) "Guide for the Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration", ANSI S3.18-1979. New York: Acoustical Society of America.

- American National Standards Institute (2006) « Guide for the Measurement and Evaluation of Human Exposure to Vibration Transmitted to the Hand », ANSI S2.70-2006. New York: Acoustical Society of America.

- Alves-Pereira M & Castelo Branco N (2000) Vibroacoustic disease : the need for a new attitude towards noise. CITIDEP & DCEA-FCT-UNL, Lisboa.

- Purdey M (2003) Does an infrasonic acoustic shock wave resonance of the manganese 3+ loaded/copper depleted prion protein initiate the pathogenesis of TSE ; Medical hypotheses, 60(6), 797-820.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Alves-Pereira M & Branco N.A.C (2007) « Vibroacoustic disease: biological effects of infrasound and low-frequency noise explained by mechanotransduction cellular signalling ». Progress in Biophysics and Molecular Biology, 93(1-3), 256-279.

- Alves-Pereira M & Castelo Branco N.A (2007) The Scientific Arguments Against Vibroacoustic Disease. In INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings (Vol. 2007, No. 2, p. 4350-4356). , Institute of Noise Control Engineering.

- Branco N.C & Alves-Pereira M (2004) « Vibroacoustic disease ». Noise and Health, 6(23), 3.

- Branco N.A.C, Alves-Pereira M, Pimenta A.M, & Ferreira J.R (2015) « Clinical protocol for evaluating pathology induced by low frequency noise exposure » ; Euronoise.

- Castelo Branco N.A.A, Araujo A, Jonaz de Melo J & Alves-Pereira M (2004) « Vibroacoustic Disease in a Ten Year Old Male » | Proceedings of the Inter-Noise 2004 Conference. |Prague: Czech Acoustical Society et l’International Institute of Noise Control Engineering

- Castelo N.B (1999). « A unique case of vibroacoustic disease: a tribute to an extraordinary patient ». Aviation, space, and environmental medicine, 70(3 Pt 2), A27-31.

- Castelo Branco, Nuno A.A., José Reis Ferreira, et Mariana Alves-Pereira. (2007) « Respiratory pathology in vibroacoustic disease: 25 years of research ». Revista Portuguesa de Pneumologia

- Mendes J, Martins dos Santos j , Oliveira P, da Fonseca J, Aguas A Castelo Branco N (2007) « Low frequency noise effects on the periodontium of the Wistar rat - a light microscopy study ». European Journal of Anatomy 11 (1): 27-30

- Pimenta M.G, Martinho A.P, Castelo M.B, Silva J.S & Castelo N.B (1999) « ERP P300 and brain magnetic resonance imaging in patients with vibroacoustic disease ». Aviation, space, and environmental medicine, 70(3 Pt 2), A107-14.

- Reis Ferreira J.M, Couto A.R, Jalles-Tavares N, Castelo Branco M.S.N & Castelo Branco N.A.A (1999) « Airway flow limitation in patients with vibroacoustic disease ». Aviation, space, and environmental medicine, 70(3), A63-A69.