Legio X Fretensis

La Legio X Fretensis (litt : Xe légion des détroits [maritimes]) fut une légion[N 1] de l’armée romaine créée en 41 ou 40 av. J.-C. par Octave, héritier de Jules César, dans le cadre de la guerre civile qui l’opposait à Sextus Pompée.

Après la bataille d’Actium, la légion fut envoyée en Macédoine avant d’être transférée dans la province romaine de Syrie pour mettre fin à la révolte des Juifs qui suivit la mort d’Hérode le Grand. Il est probable que la légion prit ensuite part à la campagne de Lucius Vitellius contre l’empire parthe en 37/38; il est certain toutefois qu’elle était sous les ordres de Corbulon, lorsque la guerre reprit avec les Parthes dans les années 60 au sujet de l’Arménie.

Cette légion est surtout connue pour le rôle qu’elle joua dans la première guerre judéo-romaine. Après avoir conquis diverses villes de Galilée et de Judée elle participa, sous les ordres du commandant en chef Titus, au siège de Jérusalem où l’utilisation de ses machines de guerre sophistiquées pour l’époque s’avéra déterminante dans l’issue du conflit. Après la chute de Jérusalem, elle participa également au célèbre siège de Massada où, encore une fois, ses catapultes assurèrent la victoire des armées romaines.

La légion devait demeurer plus d’un siècle et demi en Judée où elle avait comme tâche de maintenir la paix à Jérusalem alors que la construction par l’empereur Hadrien d’un temple dédié à Jupiter provoqua une révolte conduite par Simon bar Kokhba qui fit de lourdes pertes parmi les Romains et obligea à faire venir en renfort des troupes du Danube.

Sous le règne de Gallien, alors que des détachements de l’armée romaine opéraient de façon de plus en plus indépendante de leur légion d’origine, une partie de la Legio X Fretensis demeura à Jérusalem comme garde-frontières (limitanei) mais fut transférée à Aila, où elle se trouvait toujours au début du Ve siècle alors qu’une autre partie était intégrée dans l’armée mobile (comitatenses) qui accompagna l’empereur en Gaule ou en Bretagne.

La légion eut plusieurs emblèmes : un taureau, une galère, un dauphin, le dieu Neptune et un sanglier[1]. L’emblème originel devait être le taureau, animal favori de Vénus qui fut aussi l’emblème de plusieurs légions levées par Julius César[2]; la galère pourrait être une réminiscence de la bataille maritime de Nauloque dans le détroit de Messine (Fretum Siculum) qui donna également son cognomen à la légion, quoique ceci soit contesté. Après la bataille d’Actium, s’y ajouta un dauphin[3], puis vint le sanglier. Sous l’empereur Hadrien (r. 117-138) apparut le dieu Neptune[2].

Histoire de la légion

La légion X fut levée par Octave, héritier de Jules César, en 41 ou 40 av. J.-C.[4] durant la guerre civile qui l’opposa à Sextus Pompée, lequel occupait la Sicile mettant ainsi en danger l’approvisionnement en grain de la ville de Rome[N 2]. Celui-ci lui donna le numéro d’ordre X, en référence à la célèbre Legio X Equestris de Jules César dont elle prit également l’emblème[2]. En aout 36 av. J.-C., sous les ordres de Marcus Vipsanius Agrippa, la légion prit part à la bataille de Mylae (aujourd’hui Milazzo)[5] - [6], puis en septembre à la bataille de Nauloque, deux villes portuaires de la côte nord-est de Sicile, près du détroit de Messine (Fretum Siculum); de ces deux batailles navales remportées par le général Marcus Vipsanius Agrippa sur la flotte de Sextus Pompée lui viendra son cognomen (surnom)[2].

En 31 av. J.-C. la légion prit vraisemblablement part à la bataille d’Actium entre les forces d’Octave et celles de Marc Antoine, bataille qui mit fin à la guerre civile. De ces trois batailles navales, elle conservera le dauphin et la galère (trirème) comme emblèmes[3].

Sous la dynastie des Julio-claudiens

Après la bataille d’Actium, la légion fut envoyée en Macédoine[7]. Nombre de vétérans furent alors démobilisés : certains furent établis à Crémone dans le nord de l’Italie (colonia Veneria), d’autres à Brixia (aujourd’hui Brescia) et Capoue; enfin certains vétérans de la X Fretensis de même que des vétérans de la Legio XII Fulminata furent installés à Patras (aujourd’hui chef-lieu du district régional d'Achaïe en Grèce) dans la Colonia Augusta Aroe Patrae[8]. La légion y construisit un pont près d’Amphipolis sur le fleuve Strymon[9]. En 16 av. J.-C., la légion dut combattre les Sarmates, peuple riverain du Don (Tanaïs) et voisin des Scythes qui avaient envahi la Grèce[10].

Une décennie plus tard, Auguste transférait la légion dans la province romaine de Syrie avec les légions III Gallica, VI Ferrata et XII Fulminata; trois de ces quatre légions furent employées pour mettre fin à la révolte des Juifs qui suivit l’intégration du territoire gouverné par Hérode le Grand après la mort de celui-ci et la déposition de son fils, Hérode Archélaos[11]. On ne sait pas si la Legio X Fretensis était l’une des trois, la date de son transfert en Syrie n’étant pas connue.

Nous avons peu d’information sur les années qui suivirent. Toutefois, une inscription découverte à Palmyre[12] atteste que la légion ou au moins une grande partie de celle-ci avait son camp d’hiver à Cyrrhus (aujourd’hui Harran en Turquie; Carrhes en français)[13] où elle gardait la route allant de l’Euphrate à Alexandrie lorsque Germanicus, doté des pleins pouvoirs sur toutes les provinces orientales[14] entreprit d’installer Artaxias III sur le trône d’Arménie, de transformer la Cappadoce en province romaine et de rattacher la Commagène à la Syrie[15]. Après cette campagne, la légion fut vraisemblablement transférée à Zeugma afin de protéger la province contre la menace parthe[10].

Il est vraisemblable mais non attesté que la légion, en 37 ou 38, prit part à la marche sur l’empire parthe dirigée par Lucius Vitellius, légat (gouverneur) de Syrie, après que le roi des Parthes, Artaban III, eût entrepris une action militaire contre les Romains pour le contrôle de l'Arménie et, à cet effet, placé l'aîné de ses fils, Arsace, sur le trône de ce pays[16]. Mais devant le déploiement des légions romaines au-delà de l’Euphrate, laissant prévoir une invasion de toute la Mésopotamie, et informé que ses nobles commençaient à comploter contre lui, Artaban fut contraint d'abandonner ses prétentions sur l'Arménie qui demeura un État-client de Rome.

En 45, l’empereur Claude (r. 41-54) créa une nouvelle colonie, la Colonia Claudii Casesaris près de Ptolemais (aujourd’hui Acre en Israël) pour y installer les vétérans des légions VI Ferrata, X Fretensis et XII Fulminata[2].

La guerre avec les Parthes devait reprendre sous l’empereur Néron (r. 54-68) en 55, de nouveau au sujet de l’Arménie. L’un des successeurs d’Artaban III, Vologèse Ier, avait mis sur le trône d’Arménie son jeune frère Tiridate[17]. Réagissant à ce qu’il considérait comme une tentative des Parthes de noyauter un État-client de Rome, Néron réagit vigoureusement et nomma Corbulon commandant suprême en Orient avec mission de régler une fois pour toutes le problème de l'Arménie[18]. Dans un premier temps, la Legio X Fretensis demeura à sa base pour protéger le limes contre une attaque parthe. Mais en 57 elle se joignit aux légions III Gallica et VI Ferrata dans la campagne de Corbulon qui permit la prise des capitales d’Artaxata (au sud de Yerevan) et de Tigranocerta en 58 et 59 [19]. Le trône d’Arménie échut à un nouveau roi, pro-romain, Tigrane VI, le dernier descendant des rois de Cappadoce.

La guerre reprit au printemps 62, lorsque Tigrane envahit l'Adiabène, une importante région de l’empire parthe[20]. Vologèse décida alors de chasser Tigrane du pouvoir. En réponse, Corbulon renvoya les légions IV Scythica et XII Fulminata en Arménie, disposant trois autres légions (III Gallica, VI Ferrata et XV Apollinaris) le long des rives de l'Euphrate; en même temps, il écrivit à Néron, lui demandant de nommer un légat pour la Cappadoce qui aurait la responsabilité de conduire la guerre en Arménie[21]. Néron acquiesça et nomma à ce poste Lucius Caesennius Paetus, consul l’année précédente et sans expérience militaire véritable. Les relations entre les deux hommes furent tendues dès les premiers jours; ils se divisèrent l’armée, les légions IV Scythica, XII Fulminata et la V Macedonica nouvellement arrivée ainsi que les auxiliaires du Pont, de Galatie et de Cappadoce allant avec Paetus, pendant que Corbulon conservait le commandement des légions III Gallica, VI Ferrata et X Fretensis[22]. Presque immédiatement Paetus subit une cuisante défaite los de la bataille de Rhandeia : il fut encerclé avec ses deux légions et dut signer un traité humiliant pour Rome qui devait abandonner tout le territoire et ses troupes humiliées forcées de faire un triomphe à Vologèse[23].

Néron ne tarda pas à remettre Corbulon en charge; celui-ci réorganisa ses forces, renvoyant les troupes défaites et humiliées de la IV Scythica et de la XII Fulminata en Syrie, laissant la X Fretensis en garnison en Cappadoce et, à la tête d’une puissante armée traversa l’Euphrate en 63[24]. Tiridate et Vologèse refusèrent de livrer bataille et négocièrent la paix : Tiridate promettait d’aller à Rome se faire couronner par Néron et les deux armées quittaient l'Arménie qui restait de facto sous contrôle parthe[25].

La Legio X Fretensis devait demeurer jusqu’en 66 avec Corbulon[26].

En 66, des troubles éclatèrent en Judée; Néron, qui planifiait une invasion en Éthiopie, ne s’en soucia guère au début et transféra la Legio X Fretensis à Alexandrie aux côtés de la Legio V Macedonica. Bientôt, il réalisa que les deux légions seraient nécessaires en Judée et les transféra à Ptolémaïs[27], puis à Césarée[28] et confia à Vespasien le commandement des forces romaines. Plus tôt, le nouveau gouverneur de Syrie, Cestius Gallus, avait attaqué Jérusalem avec la XIIe légion Fulminata et un détachement de la X Fretensis. Le siège du Temple s’étant avéré infructueux, il avait décidé de battre en retraite et, tombé dans une embuscade près de Beth-Horon, avait perdu plus de cinq mille fantassins et presque quatre cents cavaliers[29].

L’année suivante, Vespasien se rendit à Ptolemais où il fit sa jonction avec la légion XV Apollinaris de Titus [30] et les deux se mirent en marche à la tête d’une imposante armée[27]. La légion X était alors sous les ordres du legatus legionis Marcus Ulpius Traianus, le père du futur empereur Trajan[31]. Elle joua un rôle particulièrement important dans le siège et la prise de Jotapa[32] et la conquête de Jaffa[33]. Elle prit ensuite ses quartiers pour l’hiver toujours en compagnie de la Legio V Macedonia[34].

Au printemps 68, la légion s’empara de Tiberias[35], de Tarichae[36] et de Gamala [37], établissant son quartier général à Skythopolis (Bet Sche’an dans le nord-est d’Israël)[38]. À l’été 68, la légion s’empara et détruisit Qumran[39]; la Galilée et la plus grande partie de la Judée étaient alors entre les mains des Romains.

Sous la dynastie des Flaviens

À l’été 69 (Première année des quatre empereurs), Vespasien (r. 69-79) fut acclamé empereur par les troupes de Judée[40]. Vespasien retourna alors à Rome, laissant à son fils, Titus, le soin d’achever la guerre et de prendre Jérusalem. Titus divisa ses troupes et les envoya vers Jérusalem par diverses routes. La X Fretensis prit le chemin de Jéricho où elle passa l’hiver et où elle laissa un détachement pour contrôler un col de montagne[41]. C’est à cette période que le legatus legionis Trajan fut remplacé par Larcius Lepidus[42].

Arrivée devant Jérusalem en 70, la Legio X Fretensis commença le siège de la ville avec les légions V Macedonica, XII Fulminata et XV Apollinaris. Mais à peine avait-elle commencé la construction de son camp au mont des Oliviers à l’est de la ville[43] que des partisans juifs surgirent de la basse-ville; celle-ci dut être secourue par les forces de Titus[44] qui la transféra près de l’étang d’Amygdalon au nord de la ville [45]. Pendant le siège, la légion se distingua par son utilisation de diverses machines de guerre. Ses catapultes pouvaient projeter des pierres de 25 kilos à 400 mètres de distance et causèrent des dommages considérables aux murailles. Le siège de Jérusalem dura cinq mois et la ville affamée ne céda qu’après une attaque conjointe de toutes les légions[46]. Les survivants furent envoyés à Séleucie du Piérie (en Syrie, aujourd’hui Çevlik, un village près de Samandağ) où ils furent forcés de creuser le canal de Titus[47]. La X Fretensis demeura stationnée à Jérusalem alors que les autres légions étaient progressivement retirées de Judée. La Legio X Fretensis avait mission d’y maintenir la paix et répondait désormais directement au gouverneur de la province qui exerçait également la fonction de légat de la légion, signe de l’importance que l’on attachait à cette tâche[48]. Ce ne fut que sous Hadrien (r. 117-138) que la légion retrouva son propre légat[2].

Au printemps 71, Titus fut rappelé à Rome et un autre gouverneur, Sextus Lucilius Bassus, fut nommé dont le rôle était de « nettoyer » la Judée[49]. Celui-ci mit immédiatement la X Fretensis à l’œuvre pour s’emparer des quelques forteresses qui résistaient encore. La légion détruisit ainsi l’Herodium avant de traverser le Jourdain et de s’emparer de la forteresse de Machaerus sur la rive de la mer Morte [50]. Seuls quelques partisans étaient restés dans la ville qui fut incendiée; la légion parvint à éliminer quelque 3000 partisans qui s’étaient réfugiés dans la forêt de Jardes à l’ouest de la mer Morte[51]. Peu après, Bassius mourut de mort subite et la X Fretensis retourna à sa base de Jérusalem. Il fut remplacé par Lucius Flavius Silva[52]. Au printemps 73, celui-ci dirigea la légion vers Messada, dernier refuge de quelque 960 Sicaires appartenant au parti des zélotes, commandés par Eléazar ben Ja’ir. La forteresse était située sur le sommet d’une montagne abrupte à 550 m d’altitude, dans un paysage désertique. Après avoir offert aux assiégés de se rendre, Silva entreprit le siège en construisant huit campements un mur de 3,5 kilomètres de long entourant la montagne et coupant les assiégés de tout secours extérieur[53]. Puis, il fit construire sur le côté ouest de la forteresse une pente d’escalade de 195 mètres, d’une hauteur de 72 mètres[54] pour y installer une tour de 25 m. permettant de bombarder continuellement le mur de la forteresse[55]. Les murs finirent par céder et les légionnaires purent pénétrer dans la ville pour y découvrir les corps sans vie des assiégés, lesquels, à la suite d'un pacte collectif, s’étaient volontairement donné la mort[56]. La légion devait y laisser un détachement pour surveiller l’endroit pendant quarante ans [57].

.jpg.webp)

La légion devait rester en Judée pour plus d’un siècle et demi au cours duquel elle fut stationnée à Jérusalem. Son quartier général était situé à l’ouest de la ville, dans ce qui sera sous Hadrien l’extrémité de l’axe nord-sud (cardo maximus) de la colonie de peuplement romain d’Aelia Capitolina (Jérusalem) et fut construit en utilisant en partie les restes du palais d’Hérode détruit sur ordre de Titus[58]. Vespasien créera des colonies de vétérans à Emmaus Nikopolis et à Césarée maritime[59].

De 74 à 77, la légion en vint aux prises avec les Parthes du roi Vologèse, incursion repoussée aisément par le nouveau gouverneur de la province de Syrie, Marcus Ulpius Traianus (père du futur empereur Trajan)[60]. La légion ne devait guère participer à un conflit militaire d’importance au cours du siècle qui suivit, se contentant d’assurer la sécurité dans la région.

Sous la dynastie des Antonins

Au début du IIe siècle, l’empereur Trajan (r. 98-117) emmena la légion X Fretensis dans sa campagne contre les Parthes du roi Chosroès Ier[61]. La campagne fut une réussite : pour la première fois les troupes romaines purent occuper une partie du territoire parthe. Deux des tribuns militaires de la X Fretensis furent décorés pour leur courage[2]. Peu après la légion retourna à Jérusalem. À partir de 117, elle reçut en renfort la Legio II Traiana qui fut également stationnée en Judée[62]; toutefois, la Légio X Fretensis cessa de relever directement du gouverneur de la province et reçut son propre légat (commandant) [2]. Jérusalem demeura le quartier général officiel de la légion, mais la première cohorte fut déplacée vers Samarie[63].

En 132, la construction par l’empereur Hadrien (r. 117-138) à Jérusalem d’un temple dédié à Jupiter provoqua une révolte conduite par Simon bar Kokhba, laquelle fit de lourdes pertes parmi les Romains[64]. Le legatus pro praetore de Judée, Sextus Iulius Severus, dut faire appel à des renforts à partir des troupes du Danube et ce n’est qu’après un assaut sur la forteresse de Betar où s’était retranché bar Kokhba, que les Romains purent reprendre le contrôle de Jérusalem en 135.

Après la révolte de Simon bar Kokhba, la légion demeura à Jérusalem, renommée Hadrianus Aelia Capitolina, et installa des garnisons dans plusieurs villes comme Césarée maritime [65], Ascalon et Emmaus[66], Sidon, Samarie-Sébaste[67], Tyr, Dora et Flavia Neapolis.

Un détachement de la X Fretensis en compagnie d’un détachement de la II Traiana construisit un aqueduc fournissant en eau la Colonia Prima Flavia Augusta Caesariensis près de Césarée maritime. La X Fretensis participa également à la construction d’un autre aqueduc près de Jérusalem [68].

Il n’est pas certain si la légion prit part aux campagnes de Lucius Verus contre les Parthes de 162 à 166 ou si elle demeura en Judée pour assurer la tranquillité[69]. Toutefois on sait qu’un détachement (vexillatio) de la légion participa à la deuxième guerre de Marc Aurèle (r. 161-180) contre les Marcomans[70] et fut vraisemblablement stationné en Dacia Porolissensis (nord-est de la Roumanie moderne)[2].

Sous les Sévères et les empereurs-soldats

En 193, la légion prit le parti de Pescennius Niger contre Septime Sévère (r. 193-211) et fut probablement impliquée dans le conflit régional qui opposa Juifs et Samaritains [71]. On sait que la légion était encore à Jérusalem sous le règne de Caracalla (r. 211-217) et d’Héliogabale (r. 218-222)[72]. À la suite des réformes militaires de Gallien (r. 259-268), la Legio X Fretensis semble avoir été divisée entre des détachements (vexilationes) qui demeurèrent dans ce qui était devenue la Syrie-Palestine comme garde-frontières (limitanei) et des détachements incorporés dans l’armée mobile (comitatenses). À cette époque, plusieurs régions de l'Empire connurent des révoltes, des usurpations et des sécessions; ainsi l'armée du Rhin, au lendemain de la désastreuse invasion des Alamans de 259-260, proclama empereur l'un de ses chefs d'origine gauloise, Postume, qui ayant envahi la Bretagne, l'Espagne et les Germanie inférieure et supérieure, établit un éphémère Empire des Gaules (260-274). Le détachement de la X Fretensis, maintenant incorporé dans l’armée de campagne se rendit en Gaule ou en Bretagne et, après la mort de Postume, se rangea aux côtés de son successeur, Victorinus (usurpateur 269-271). Celui-ci fit du reste frapper des pièces de monnaie en l’honneur de la LEG X FRETENSIS PF[73]. Après la réunification de l’empire des Gaules à l’Empire romain, on perd la trace de cette unité, soit qu’elle ait été dissoute, soit qu’elle ait été incorporée dans d’autres unités de l’armée mobile[2].

Antiquité tardive

Dioclétien (r. 284-305) poursuivit les réformes militaires de Gallien. Sous son règne, la légion demeurée en Judée fut transférée à Aila (aujourd’hui Aqaba en Jordanie au débouché sur la mer rouge)[74].

Selon Ammien Marcellin, une légion appelée Decumani Fortenses[75] aurait pris part en 359 à la défense de la ville d’Amida contre le roi sassanide Shapour II, au cours de laquelle elle aurait subi des pertes considérables. Certains historiens assimilent ceux-ci avec les Decimani Fretensis [76], alors que d’autres n'y voient qu'une hypothèse[2].

Selon la Notitia Dignitatum[N 3], la Legio decima Fretensis, se trouvait encore stationnée au début du Ve siècle à Aila sous les ordres du Dux Palestina[77].

Littérature, archéologie et épigraphie

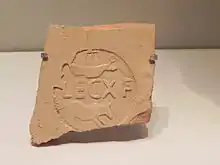

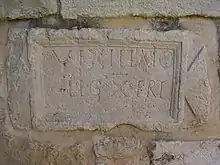

Plusieurs historiens de l’Antiquité comme Tacite, Flavius Joseph et Cassius Dion font état de la Legio X ou Decimani. Des monnaies des colonies de vétérans comme Colonia Augusta Aroe Patrae (Patras) et Ptolemais (Acre) portent les abréviations LEG X, X, XF, XFR et LXF[78], alors que des inscriptions[79] portent le nom complet[2].

Dès la période augustéenne la légion est connue sous le nom de Legio X Fretensis[80]. À côté de la formule complète, on trouve dans des documents les abréviations LEG X FRET ainsi que LEG XFR[81] ou, sur des briques, LEG X F ou LXF. Sous la dynastie des Antoniens (138-192), la légion se mérita le cognomen Antoniniana, ce que l’on trouve abrégé sous la forme LEG X FR ANTONINIANA[82]. Sous Victorinus (r. 269-271), le surnom de la légion devint PIA FIDELIS (Consciencieuse et fidèle), que l’on retrouve sur diverses pièces de monnaie[2].

Il n’est pas certain toutefois si les mentions LEG X [Fretensis] FELIX[83], LEG X EQV(estris)[84], LEG X VENER(ia)[85], et Decumani Fortenses[85] se rapportent bien à cette légion[2].

Notes et références

Notes

- Le nombre (indiqué par un chiffre romain) porté par une légion peut porter à confusion. Sous la république, les légions étaient formées en hiver pour la campagne d’été et dissoutes à la fin de celle-ci; leur numérotation correspondait à leur ordre de formation. Une même légion pouvait ainsi porter un numéro d’ordre différent d’une année à l’autre. Les nombres de I à IV étaient réservés aux légions commandées par les consuls. Sous l’empire, les empereurs numérotèrent à partir de « I » les légions qu’ils levèrent. Toutefois, cet usage souffrit de nombreuses exceptions. Ainsi Auguste lui-même hérita de légions portant déjà un numéro d’ordre qu’elles conservèrent. Vespasien donna aux légions qu’il créa des numéros d’ordre de légions déjà dissoutes. La première légion de Trajan porta le numéro XXX, car 29 légions étaient déjà en existence. Il pouvait donc arriver, à l’époque républicaine, qu’existent simultanément deux légions portant le même numéro d’ordre. C’est pourquoi s’y ajouta un cognomen ou qualificatif indiquant (1) ou bien l’origine des légionnaires (Italica = originaires d’Italie), (2) un peuple vaincu par cette légion (Parthica = victoire sur les Parthes), (3) le nom de l’empereur ou de sa gens (famille ancestrale), soit qu’elle ait été recrutée par cet empereur, soit comme marque de faveur (Galliena, Flavia), (3) une qualité particulière de cette légion (Pia fidelis = loyale et fidèle). Le qualificatif de « Gemina » désignait une légion reconstituée à partir de deux légions ou plus dont les effectifs avaient été réduits au combat (Adkins (1994) pp. 55 et 61).

- Cette théorie, mise de l’avant par l’historien Theodor Mommsen à la fin du XIXe siècle et largement acceptée depuis, a été mise en doute par le professeur Stephan Dando-Collins. S’appuyant sur les travaux du professeur Lawrence Keppie et sur divers textes de César et d’Appien d’Alexandrie, historien grec de l'époque romaine, celui-ci suggère plutôt que la Xe Fretensis ne serait autre que la Xe légion formée par Jules César alors gouverneur de la province d’Hispanie; celui-ci aurait réuni dix cohortes d’infanterie déjà existantes pour former une nouvelle légion. Elle aurait hérité du cognomen Fretensis (litt : du détroit), non en référence à des batailles navales dans le détroit de Messine, mais aux efforts déployés par Antoine pour transporter ce qui restait des forces de César de l’autre côté du détroit d’Otrante. Après la mort de Jules César, la légion aurait été incorporée dans l’armée d’Octave(Dando-Collins (2010) pp. 152-159)

- La Notitia dignitatum (litt : registre des dignitaires) est un document administratif romain plusieurs fois remanié donnant un tableau, sous forme de listes, de l’organisation hiérarchique des fonctions civiles et militaires de l'Empire romain, dans ses deux composantes, occidentale et orientale. Rédigée vers 400, elle donne un bon aperçu de l'état de l'armée romaine et de l'administration du Bas Empire après les réformes de Dioclétien et de Constantin. Néanmoins, la Notitia doit être consultée avec prudence, car diverses mises à jour, surtout en ce qui concerne l’armée de l’empire d’Occident, ont été faites de façon partielle et conduisent à des incohérences.

Références

Pour les références indiquées « AE » (L’Année épigraphique, Paris, 1888-) et « CIL » (Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin, 1863- ), se référer à Clauss/Slaby dans la bibliographie.

- Adkins (2004) p. 60.

- Ritterling (1925) colonnes 1671-1678)

- Dabrowa (1993) pp. 11-12

- Cicéron, Ad fam. X 11. 2; Appianus, Bell. civ. III, 83.

- Adkins (2004) p. 59.

- Jacques (2007) p. 700.

- AE 1936, 18.

- Lendering (2002) para 4.

- AE 1918, 36.

- Dabrowa (1993) p. 12

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, II, 40.

- AE 1933, 204.

- Tacite, Annales, II, 57.

- Tacite, Annales, II, 43 (2-6).

- Petit (1974) p. 80.

- Tacite, Annales, VI, 32.

- Tacite, Annales, XII, 50-51.

- Tacite, Annales, XIII, 6.

- Tacite, Annales, XIII, 8.

- Tacite, Annales, XV, 1.

- Goldsworthy (2007), pp. 318-319.

- Tacite, Annales, XV, 6.

- Cassius Dion, Histoire Romaine, LXII, 21.

- Tacite, Annales, XV, 26.

- Tacite, Annales, XV, 17.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, III, 2-4.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, III, 65.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, III, 409.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, II, 19, 1-9.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, V, 41.

- AE, 1988, 1052.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, III, 233-234.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, III, 289.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, III, 412.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, III, 447.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, III, 462.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, IV, 13.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, IV, 87.

- Keel (1982) pp. 461 et 471

- Levick (2000) p. 123.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, V, 42, 69.

- CIL 10, 6659.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, V, 70, 135.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, V, 71-97.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, V, 468.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, V, VI.

- Lendering (2002) para 14.

- CIL 3, 12117 : leg(atus) Aug(usti) leg(ionis) X Fret(ensis) et leg(atus) pr(o) pr(aetore) (pr)ovinciae Judaeae; voir aussi CIL 10, 6321.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, VII, 163.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, VI, 6.

- Dando-Collins (2010) p. 354.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, VII, 252.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, VII, 304.

- Yadin (1972) p. 226.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, VII, 307.

- Flavius Joseph, Guerre des Juifs, VII, 252-253, 275-279, 304-406.

- Dando-Collins (2010) p. 356.

- Pace (1984) pp. 247-249.

- Debrowa (1993) pp. 19-21.

- Eck (2005) p. 112.

- CIL 6, 1836.

- Debrowa (1993) p. 15.

- CIL III, 13589.

- CIL 3, 7334.

- AE 1964,189.

- AE 1924, 132.

- AE 1972, 670.

- Eck (2008) pp. 25-26 PDF.

- Dabrowa (1993) p. 17.

- CIL 11, 6055.

- Lendering (2002) para 22.

- CIL 3, 6641.

- Dabrowa (1993) p. 18.

- Eusèbe de Césarée, Onomasticon, 210, 78.

- Ammien Marcellin, Res Gestae, XVIII, 9.3.

- Noethlichs (2001) p. 55.

- Notitia dignitatum or., XXXIV, 30 : « Sub dispositione viri spectabilis ducis Palaestinae :… praefectus legionis decimae Fretensis, Ailae. ».

- Voir Monnaies de la légion X Fretensis dans www.romancoins.info.

- par ex : CIL 10, 797; 10, 3887.

- CIL, 6, 3636, CIL 10, 3890.

- CIL 3, 6638; CIL 3, 6641; CIL 3, 6697.

- CIL 3, 3472; CIL 3, 6641.

- CIL 3, 190.

- CIL 3, 508.

- CIL 5, 4191.

Voir aussi

Bibliographie

- Sources primaires

- Appian. Bellorum Civilium. [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/historiens/appien/index.htm.

- Cicéron. Ad fam. [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/orateurs/fam14.htm.

- Cassius Dion, Histoire romaine. [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Dion/table.htm.

- Eusèbe de Césarée. Onomasticon. [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/historiens/eusebe/histoireintro.htm.

- Flavius Joseph. Guerres des Juifs. [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/guerre1.htm.

- (la) Notitia dignitatum in partibus orientis, XXXIV 30. [en ligne] https://la.wikisource.org/wiki/Notitia_dignitatum_partibus_orientis_-_XXI_XLV#XXXIV.

- Tacite. Annales. [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/historiens/tacite/table.htm.

- Sources secondaires

- (en) Adkins, Lesley. Handbook to Life in Ancient Rome, Sonlight Christian, 2004, (ISBN 0-8160-5026-0).

- (de) Arubas, B., H. Goldfus. “The Kilnworks of the Tenth Legion Fretensis”, (dans) J. H. Humphrey (éd.): The Roman and Byzantine Near East: Some Recent Archeological Research, Journal of Roman Archeology, Supplementary Series Number 14.

- (en) Barag, D. "Brick Stamp-Impressions of the Legio X Fretensis", in Bonner Jahrbücher 167 (1967), pp. 244–267.

- (fr) Clermont-Ganneau, Charles. “Trois inscriptions de la Xe légion Fretensis trouvées à Jérusalem », Comptes-rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, Imprimerie Nationale, 1872.

- (en) Dabrowa, Edward, Legio X Fretensis. A Prosopographical Study of its Officers (I-III c. A.D.), Steiner, Stuttgart 1993, (ISBN 978-3-515-05809-4).

- (de) Eck, Werner. “Traian” (dans) Manfred Clauss (éd.), Die römischen Kaiser, 3. édition, C. H. Beck, 2005, (ISBN 978-3-406-47288-6).

- (de) Eck, Werner. Roms Wassermanagement im Osten (Kasseler Universitätsreden 17), Kassel university press, 2008. (ISBN 978-3-89958-409-7).

- (fr) Fleuret, Laurent. Les armées au combat dans les Annales de Tacite. Mémoire de maitrise, Université de Nantes, 1997 [en ligne] http://www.lettres.univ-nantes.fr/editions/Fleuret/Fleuret.pdf.

- (en) Goldsworthy, Adrian. In the name of Rome: The men who won the Roman Empire, Londres, Phoenix, 2007, 3e éd., poche (ISBN 978-0-7538-1789-6).

- (fr) Héron de Villefosse. “Inscription d’Abou-Gosch relative à la « Legio X Fretensis », Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 45e année, no. 6, 1901, pp. 692-696. [en ligne] http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1901_num_45_6_16985.

- (en) Jacques, Tony. Dictionary of Battles And Sieges. A Guide to 8500 Battles from Antiquity Through the Twenty-first Century. Band 2: F – O. Greenwood Press, Westport CT u. a. 2007, (ISBN 978-0-313-33538-9).

- (de) Keel, Othmar, Max Küchler, Christoph Uehlinger. Orte und Landschaften der Bibel. Ein Handbuch und Studienreiseführer zum Heiligen Land Band 2: Der Süden, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1982, (ISBN 3-525-50167-6).

- (en) Levick, Barbara , Kenneth Wellesley. The year of the four emperors, 3. Auflage, (Reihe: Roman Imperial Biographies), Routledge, London 2000, (ISBN 0-203-46899-6).

- (fr) Luttwak, Edward N. The Grand Strategy of the Roman Empire, From the First Century A.D. to the Third. Baltimore (Maryland), Johns Hopkins University Press, 1976. (ISBN 0-8018-2158-4).

- (de) Noethlichs, Karl Leo. Die Juden im christlichen Imperium Romanum (4. bis 6. Jahrhundert), Akademie-Verlag, 2001, (ISBN 978-3-05-003431-7).

- (de) Olshausen, Eckart. Holger Sonnabend (éd.). "Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 7, 1999. Zu Wasser und zu Land. Verkehrswege in der antiken Welt", Reihe: Geographica Historica (vol. 17), Steiner, 2002, (ISBN 978-3-515-08053-8).

- (en) Pace, H. Geva. "The Camp of the Tenth Legion in Jerusalem: An Archaeological Reconsideration", (dans) Israel Exploration Journal 34, 1984, pp. 247–249.

- (fr) Petit, Paul. Histoire générale de l’Empire romain, Seuil, 1974, (ISBN 2020026775).

- (de) Ritterling, Emil. “Legio (X Fretensis)” (dans) Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band XII,2, Stuttgart 1925, Colonnes 1671–1678.

- (nl) Yadin, Y. Masada. Bussum, 1972 (publication originale 1966; traduit vers l’anglais, puis vers le néerlandais).

Articles connexes

Liens externes

- (en) Lendering, Jona. “Legio X Fretensis”. (dans) Livius.org. URL: http://www.livius.org/articles/legion/legio-x-fretensis/.