Massada

Massada (écrit avec ss ou avec s, vient de l'hébreu מצדה, metsada, « forteresse ») est un site constitué de plusieurs palais et de fortifications antiques perchés sur un socle de calcaire, situé en Israël au sommet d’une montagne isolée sur la pente est du désert de Judée.

| Massada | ||

Vue aérienne de Massada. | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Judée | ||

| Coordonnées | 31° 18′ 56″ nord, 35° 21′ 13″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Israël

| ||

Massada *

| ||

| Pays | ||

|---|---|---|

| Subdivision | Région de Tamar | |

| Type | Culturel | |

| Critères | (iii) (iv) (vi) | |

| Superficie | 276 ha | |

| Zone tampon | 28 965 ha | |

| Numéro d’identification |

1040 | |

| Zone géographique | Europe et Amérique du Nord ** | |

| Année d’inscription | 2001 (25e session) | |

| ||

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

||

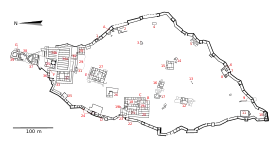

Les falaises du côté est, qui surplombent la mer Morte, sont hautes d’environ 450 mètres ; à l'ouest elles dominent la vallée d'une centaine de mètres. L’accès pédestre au site est difficile. Il s'agit d'une mesa, plateau pratiquement plat qui s'étend sur une quinzaine d'hectares flanqué de falaises abruptes. Il a la forme d’un triangle d’environ 600 mètres sur 300. Une muraille de pierres blanches, d'une hauteur de 5,3 mètres pour une épaisseur de 3,6 mètres, était équipée de 37 tours hautes de 22 mètres d'où l'on pouvait passer dans des habitations construites sur toute la face intérieure du mur. L'enceinte courait sur une longueur de 1 300 mètres et verrouillait le sommet du plateau. La forteresse comprenait un palais tourné vers le nord, situé sous les remparts de la citadelle. Le mur du palais était haut et solide ; il était flanqué aux angles de quatre tours de 26,6 mètres de haut. À l'intérieur, la disposition des appartements, des portiques et des bains témoignait du luxe et de la variété des styles ; partout s'élevaient des colonnes monolithes : les murs et le pavé des appartements étaient revêtus de mosaïques aux couleurs variées. Au palais, Hérode avait fait ajouter dans la forteresse, des entrepôts, des citernes en grand nombre alimentées à dos d'animaux, des casernes et une armurerie. Deux chemins, étroits et sinueux, s’élevaient depuis les flancs jusqu’aux portes fortifiées du site.

Histoire

À l’origine, Massada ou Masada était une simple garnison fortifiée par les premiers princes hasmonéens. Selon Flavius Josèphe, un historiographe juif du Ier siècle, Hérode le Grand aménagea la forteresse en trois étapes successives de travaux, entre 37 et 15 av. J.-C. comme refuge contre d’éventuelles révoltes intérieures et menaces d’invasion égyptienne. En 66, au début de la Grande Révolte contre les Romains, un groupe de rebelles juifs, les Sicaires du parti nommé zélotes, prirent Massada à la garnison romaine qui y était stationnée. En 70, ils furent rejoints par d’autres Juifs et leurs familles expulsés de Jérusalem lorsque la ville fut prise par les Romains.

Siège de Massada

Pendant les trois années suivantes, ils utilisèrent Massada comme base pour se défendre contre les Romains.

En 72, un légat, le général commandant l’armée romaine de Judée, Lucius Flavius Silva, marcha sur Massada avec la Légion X Fretensis et six cohortes auxiliaires pour faire le siège de la forteresse. Les légionnaires construisirent un mur d’encerclement (mur de circonvallation de trois kilomètres de long), puis érigèrent huit camps et enfin une gigantesque rampe d'accès de 100 m de haut contre la face ouest du plateau, avec des milliers de tonnes de pierres, de terre battue et de troncs d’arbres : un exploit technique. Flavius Josèphe ne signale aucune tentative importante de contre-attaque des Sicaires pendant la construction. Les Sicaires étaient sûrs que la forteresse serait imprenable, car ils possédaient les armes prises à l’ancienne garnison romaine, de l'eau en quantité dans des citernes creusées dans la falaise (des canaux reliant les citernes creusées sous Hérode alimentaient un système d'irrigation complexe permettant la culture de vignes, d'oliviers donnant une huile très fine, de fruits — dattes, grenades — et de céréales)[1] et beaucoup de vivres dans les entrepôts de la forteresse. On raconte aussi que lors de la construction de cette rampe, les Romains utilisèrent des prisonniers hébreux afin d'éviter les attaques des Sicaires, ceux-ci ne pouvant se résoudre à tuer leurs frères pour leur survie. La forteresse avait été conçue pour soutenir un long siège. Environ 8 000 Romains encerclaient un millier de rebelles. La géographie des lieux, le désert, rendaient impossible toute fuite.

La rampe fut achevée au printemps 73, après environ sept mois de siège, ce qui permit aux Romains d’enfoncer la muraille de la forteresse avec un bélier monté sur une tour mobile. Mais quand les légionnaires pénétrèrent dans la forteresse le [2], ils découvrirent que les défenseurs avaient mis le feu à tous les bâtiments, à l’exception des entrepôts de nourriture, et qu’ils s’étaient suicidés en masse plutôt que d'affronter une capture ou une défaite certaine. Les entrepôts avaient probablement été préservés pour montrer que les défenseurs avaient gardé la capacité de vivre et de choisir l’heure de leur mort. Le récit du suicide collectif semble avoir été rapporté à Flavius Josèphe par deux femmes qui ont échappé au suicide en se cachant dans une citerne avec leurs cinq enfants.

Flavius Josèphe décrit les Sicaires comme des fanatiques violents et ne fait pas un portrait flatteur de ces hommes. Il reconstruit le discours du chef, Elazar ben Ya’ir (dont un sur l’immortalité de l’âme), expliquant les motivations de ce suicide collectif, mais, en tant que Juif, il reste perplexe devant un tel acte.

Remise en cause et survivance du mythe

À la suite des récentes découvertes archéologiques, certains historiens ne croient plus qu’un suicide en masse ait été organisé à Massada, bien qu’ils admettent généralement que les défenseurs de Massada ont mis le feu aux bâtiments quand les murailles ont été enfoncées, et qu'il est vraisemblable que beaucoup d’entre eux se sont tués. Néanmoins, le siège de Massada est devenu un récit populaire illustrant l’héroïsme face à l’oppression, et les détails les plus douteux du comportement des Sicaires sont désormais souvent relativisés.

De nos jours, c'est sur cet éperon rocheux que les officiers israéliens de l'armée blindée viennent prêter serment ou que les pilotes de chasse de Tsahal se voient solennellement remettre leur insigne et qu'a lieu la prestation de serment de diverses troupes de Tsahal, dont les parachutistes. C'est là qu'ils répètent, avec leur promotion, les vers du célèbre poème épique composé par Yitzhak Lamdan (en), Massada, publié en 1927, si cher aux pionniers du sionisme : « Non, la chaîne n'est pas rompue sur le sommet inspiré. Plus jamais Massada ne tombera. »[3]

Masada est également le nom d'un groupe de jazz créé aux États-Unis par John Zorn, Joey Baron, Greg Cohen et Dave Douglas durant l'été 1993 à l'occasion de la composition de la musique du film Thieves Quartet.

L'histoire du siège de Massada fut adaptée en 1981 sous forme de mini-série de la télévision américaine : Masada[4].

Le site aujourd’hui

Les fouilles

Le site de Massada a été identifié en 1842 et complètement fouillé de 1963 à 1965. Parmi les objets découverts se trouvaient six fragments bibliques de l'Ancien Testament. Des manuscrits avaient en effet été déposés dans des jarres rangées dans des grottes (un des indices en faveur de l'hypothèse qu'un petit nombre d'Esséniens s'étaient réfugiés à Massada après la destruction de leur site de Qumrân par les Romains en 68-70)[5], deux avaient été cachés dans des guenizot sous la synagogue et d'autres rassemblés par les Romains, après leur siège victorieux, dans une bâtisse dénommée la « casemate des rouleaux » située dans une petite cellule au sud de la synagogue[6]. L'équipe déterra aussi onze ostraka (tessons de céramique portant les noms de personnes).

Restauration et classement

Massada a été classée au patrimoine mondial par l’UNESCO en 2001. Forteresse perchée sur un socle de granit dominant le désert, près de la mer Morte, Massada, avec ses ruines restaurées, est devenue un lieu de pèlerinage moderne pour les Israéliens et les touristes.

Sur les vestiges de murets court, d'un bout à l'autre du site, une large ligne noire sinueuse. Elle délimite les ruines originelles des ajouts contemporains, la plupart ayant été rehaussées de quelques rangées de pierres pour les rendre plus imposantes.

La synagogue de Massada est de nos jours, fréquentée par de nombreux pèlerins.

Une église byzantine en dolomite s’élève quasiment au centre du site; ses murs sont d’une hauteur importante. Elle est dotée d’une abside à l’extrémité orientale et d’un narthex à l’ouest. À l’origine, le sol était recouvert d’un pavement en mosaïque. Des fragments subsistant des murs montrent qu’ils étaient décorés de motifs en pierres colorées et tessons de poterie.

Accès depuis la vallée

Un téléphérique sur le flanc est de la montagne prend maintenant en charge les touristes qui ne souhaitent pas emprunter le sentier du Serpent. La rampe romaine existe toujours sur le côté ouest et peut être gravie à pied en une quinzaine de minutes, contre quarante par le chemin du Serpent.

Le « complexe de Massada »

Certains évoquent de nos jours un « complexe de Massada » ou « complexe de la citadelle assiégée (en) » par analogie avec les événements de l'époque romaine, au cours desquels les défenseurs de cette forteresse isolée, entourée de troupes hostiles, préférèrent le suicide à la reddition. L'expression désigne l'idée selon laquelle dans une perspective sioniste, Israël serait le dernier refuge à préserver à tout prix, source de comportements irrationnels[7].

Il est coutumier que les soldats de l’armée israélienne viennent y prêter le serment[7]: « Massada ne tombera pas une nouvelle fois »[8] (« Chenit Matzada lo tipol, שנית מצדה לא תיפול »).

Le « complexe de Massada » est fondamentalement une attitude pathologique qui évoque le rapport israélien à la faiblesse (comme le « syndrome de l’Holocauste » ou le « complexe de Samson »), c’est le sentiment d’être en permanence à la portée d’une menace grave, menaçant son existence même.

Ce complexe s’est développé en réaction à l’impuissance des Juifs de la diaspora, synthétisée par le génocide des Juifs par les nazis, et en écho au mythe fondateur d’Israël : un combat imposé par un adversaire résolu, puissant, intraitable et visant sa destruction.

Le mythe de Massada combine de façon ambivalente une expression de puissance (prise en main de son destin, combat dans l’adversité, transformation de son environnement), un constat de faiblesse (la menace implacable, immédiate et identitaire), et une image de la détermination fondamentaliste religieuse (conserver la terre jusqu'à la mort). « Massada c’est à la fois la tombe des premiers guerriers juifs, les ancêtres de l’actuelle puissance israélienne, la religion juive constituée comme État, et l’image de l’insécurité israélienne[9]. »

Les ruines de la Citadelle furent le lieu de prestation de serment des officiers de Tsahal jusqu'à la découverte de runes qui confortent la thèse du meurtre collectif avec un seul suicide. Cette hypothèse va dans le sens de la précédente (les pères de famille tuèrent leur famille) dix personnes exécutent la communauté et les dix tirent au sort leur assassin qui sera le seul à se suicider. Au XXIe siècle Massada ne suscite plus guère d'engouement sioniste[7].

Astronomie

- (282903) Massada, astéroïde nommé du nom de la forteresse.

Notes et références

- (en) Jodi Magness, Masada. From Jewish Revolt to Modern Myth, Princeton University Press, , p. 65

- Félix-Marie Abel, Géographie de la Palestine: Géographie politique. Les villes, J. Gabalda et Cie, 1967.

- A.Louyot, « La forteresse du sionisme », sur l'express,

- « Masada (TV Mini-Series 1981) - IMDb » [vidéo], sur imdb.com (consulté le ).

- (en) Jodi Magness, Masada. From Jewish Revolt to Modern Myth, Princeton University Press, , p. 179

- (en) Emanuel Tov, « A Qumran Origin for the Masada Non-Biblical Texts? », Dead Sea Discoveries, vol. 7, no 1, , p. 57-73

- Catherine Saliou, Le Proche-Orient : De Pompée à Muhammad, Ier s. av. J.-C. - VIIe s. apr. J.-C., Belin, coll. « Mondes anciens », , 608 p. (ISBN 978-2-7011-9286-4, présentation en ligne), L'atelier de l'historien, « De la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours », p. 536-538.

- « La forteresse du sionisme », L'Express, 28 août 2002.

- « Massada, la puissance et la faiblesse », sur Stratégie d'Israël, (consulté le ).

Bibliographie

Ouvrages

- (en) Jodi Magness, Masada : From Jewish Revolt to Modern Myth, Princeton (N.J.), Princeton University Press, , 265 p. (ISBN 978-0-691-16710-7, lire en ligne)

- Frédéric Encel, Géopolitique du sionisme, Armand Colin, 2008

- Pierre Vidal-Naquet, Flavius Josèphe et la Guerre des Juifs, Bayard, (lire en ligne)

- Ernest-Marie Laperrousaz, Trois Hauts Lieux de Judée : L'Hérodium, Massada et Qoumrân, Paris-Méditerranée, 2001

- Mireille Hadas-Lebel, Massada, histoire et symbole, Albin Michel, 2000 (ISBN 2226076824) 159 p. extraits en ligne

- (en) Nachman Ben-Yehuda, The Masada myth : collective memory and mythmaking in Israel, University of Wisconsin Press, , 401 p. (ISBN 978-0-299-14830-0, lire en ligne)

- Yigaël Yadin, Massada, la dernière citadelle d'Israël, Hachette 1966

Articles

- (en) Shaye J. D. Cohen, « Masada: Literary Tradition, Archaeological Remains, and the Credibility of Josephus », Journal of Jewish Studies, vol. 33, nos 1-2, , p. 385-406 (lire en ligne, consulté le ).

- Pierre Vidal-Naquet, « Flavius Josèphe et Masada », Revue historique, vol. 260, no 527, , p. 3-21 (lire en ligne, consulté le ).

- Pierre Vidal-Naquet, « De l’Atlantide à Massada. Réflexion sur querelle, mythe, histoire et politique », dans Lectures politiques des mythes littéraires au XXe siècle, Presses universitaires de Paris Nanterre, coll. « Littérature française », (ISBN 9782821826809, lire en ligne), p. 45–66

Filmographie

- [présentation] Boris Sagal, Les Antagonistes, 1980, avec Peter O'Toole.

Voir aussi

Articles connexes

- Palmier dattier de Judée

- Siège de Numance : siège par les Romains d'une ville en Hispanie (lors de sa conquête, les habitants se sont tous suicidés)

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (el + fr) « Prise de Massada (livre 7) », dans Flavius Josephe, Guerre des Juifs (trad. Théodore Reinach (dir.) et René Harmand) (lire en ligne).

- « Masada », sur UNESCO, (consulté le ).