Langue universelle

Le terme de langue universelle fait souvent référence à une langue hypothétique ou historique parlée et comprise par l’ensemble, ou presque, de la population mondiale. Dans certains contextes, il fait référence à un moyen de communication considéré comme compréhensible par tous les êtres humains vivants .

Dans le premier sens, selon certaines traditions mythologiques ou religieuses, il existait autrefois une langue unique et universelle parlée par tous, ou partagée par les humains et les êtres surnaturels ; cependant, il n’en existe aucune preuve historique. Dans un autre sens ce terme peut rejoindre la notion de langue auxiliaire internationale, utilisée par des groupes de personnes de langue maternelle différente pour communiquer entre eux. Quelques-uns de ces projets, sur plus de 1 000, ont une communauté de locuteurs, le plus important de très loin étant l'espéranto. D’un autre point de vue, il peut s’agir de la langue principale de tous ses locuteurs, ou bien la seule langue qui existe.

Dans d’autres traditions, on porte un intérêt moindre à la question, ou de manière générale, elle est détournée. Par exemple, dans l’Islam, l’arabe est la langue du Coran, et est donc considérée comme universelle pour les musulmans. Le chinois classique écrit était et est toujours lu par beaucoup mais sa prononciation diffère quelque peu selon les lecteurs des diverses régions de la Chine, du Viêt Nam, de la Corée et du Japon ; pendant des siècles, le chinois a été considéré comme une langue universelle de facto littéraire destinée à une large culture. De la même manière, le sanskrit en Inde et au Népal, et le pali au Sri Lanka et dans les pays d’Asie du Sud-Est (Birmanie, Thaïlande, Cambodge), où domine le bouddhisme theravāda, étaient largement considérés comme des langues classiques par beaucoup de personnes , même s’il ne s’agissait pas de leur langue maternelle. De même, le latin (sous la forme du latin médiéval) était en réalité considéré comme une langue universelle chez les lettrés au Moyen Âge. C’était également le cas pour la langue utilisée dans la Vulgate, la version latine de la Bible, dans les régions catholiques qui couvraient une large partie de l’Europe de l’Ouest et certaines parties de l’Europe du Nord et Centrale.

De manière plus pratique, les langues commerciales, telles que l’ancienne koinè grecque, peuvent être considérées comme de langues vivantes ayant un caractère « universel » pour le commerce. On peut aussi noter que les sabirs et les pidgins, langues véhiculaires hybrides et simplifiées nées de la nécessité commerciale de communiquer en l'absence d'une langue commune, sont par leur nature presque à l'opposé des langues artificielles, créations de l'esprit en l'absence d'un besoin de communication urgent.

Dans le domaine de la linguistique historique, la notion de langue originelle renvoie à l’idée que toutes les langues parlées par les humains sont issues d’une seule et unique langue ancestrale parlée il y a plusieurs milliers d’années.

Les langues universelles mythiques

Plusieurs textes religieux, mythes et légendes dépeignent un état d’humanité dans lequel une seule et unique langue était parlée à l’origine. Selon les croyances du Judéo-christianisme, la confusion des langues telle qu’elle est décrite dans l’histoire biblique de la Tour de Babel prouve que de nombreuses langues ont été créées à partir d’une langue adamique initiale. Dans d’autres cultures, des mythes similaires décrivent la création de langues multiples comme un acte divin, comme la destruction d’un 'arbre de la connaissance' par Brahmā dans la tradition hindoue, ou le cadeau offert par le Dieu Hermès dans la mythologie grecque. Selon d’autres mythes, la création des différentes langues coïncide avec la création des différentes tribus ou est due à des événements surnaturels.

La langue universelle de Babylone était l’écriture graphique et picturale des hiéroglyphes égyptiens qu’on utilisait sous différentes formes à travers le Moyen-Orient et certaines régions d’Europe. Quand les hiéroglyphes ont été opprimés par le colonialisme de l’époque et que les langues phonétiques principales de chacun des empires (assyrien, sémitique, grec, romain, portugais, français, anglais, etc.) sont devenues dominantes, ils étaient le seul moyen de communication malgré la dominance.

Parallèlement aux symboles graphiques écrits sur du papier, les langues graphiques et picturales utilisent un langage des mains ou un langage des signes afin de faciliter la communication à travers les grandes zones géographiques. L’Amérique du Nord a utilisé le modèle de langage des mains des Amérindiens pour communiquer à travers les très grandes régions. Les Européens ne comprenaient pas les symboles graphiques du Mexique, des Mound Cities du Mississippi, des côtes est et ouest. Entre 1720 et 1750, les Européens ont commencé à brûler les grandes bibliothèques du Mexique et les traces du String Shell tels que les wampums dans toute l’Amérique du Nord.

XVIIe siècle

Des éléments identifiables dans les idées contemporaines de langues universelles n’ont pris forme que dans l’Europe de l’époque moderne. Une langue véhiculaire ou une langue commerciale n’était à l’époque rien de bien nouveau. Avec le développement de l'imprimerie la littérature dans les langues vernaculaires est devenue plus importante durant la Renaissance, entrainant le déclin progressif du Latin. Depuis lors il était naturel de souhaiter trouver une langue auxiliaire internationale. Dans son ouvrage, Origin and Authority in Seventeenth-Century England (1994) (p. 174), Colton Booth déclarait : « Durant la Renaissance, nous n’avions aucune idée de ce qu’était une langue adamique et de son lien avec la compréhension des humains ». Cette question a été posée de manière plus précise dans l’œuvre de Francis Bacon.

On peut trouver dans les nombreux ouvrages de Gottfried Wilhelm Leibniz de nombreux éléments qui se rapportent à une possible langue universelle, et plus précisément à une langue construite. Ce concept est petit à petit venu remplacer celui d’un Latin rationalisé qui serait le fondement d’une langue universelle projetée. Leibniz a imaginé une caractéristique universelle (voir aussi mathesis universalis), une « algèbre » capable d’exprimer toutes les pensées conceptuelles. Cette algèbre comprend des règles de manipulation symbolique, que Leibniz a appelées calculus ratiocinator. Son but était de consolider les bases de la raison en la réduisant le plus possible à une formule mathématique que beaucoup pourraient comprendre. Cette caractéristique s’appuierait sur un alphabet de la pensée humaine.

L’œuvre de Leibniz est mise de côté par d’autres idées mathématiques nées avant cela, comme celles de René Descartes et celles de Voltaire et de sa satire du panglossisme (optimisme). Les ambitions de Descartes étaient bien plus modestes que celles de Leibniz, mais elles ont également eu beaucoup plus de succès, comme le prouve son union de l’algèbre et de la géométrie pour former ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de géométrie analytique. Malgré des décennies de recherches sur une intelligence artificielle symbolique, le rêve qu’avait fait Leibniz d’une caractéristique ne s’est pas vraiment réalisé.

Au XVIIe siècle, d’autres suggestions pour parvenir à une langue 'philosophique' (c’est-à-dire universelle) ont été formulées, notamment par Francis Lodwick, Thomas Urquhart (mais il s’agissait probablement d’une parodie), George Dalgarno (Ars signorum, 1661), et John Wilkins (An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language, 1668). Le modèle de classification tel qu’on le trouve dans le thésaurus de Peter Mark Roget dérive finalement de l’essai de Wilkins.

XVIIIe siècle

Dans sa satire Candide, Voltaire s’en prend à Leibniz à travers le personnage du Dr Pangloss, dont le nom met clairement en évidence la notion de langue universelle. Cependant, il satirise avant tout l’optimisme tant du projet que de Leibniz, qui en est à l’origine. Ce débat prend la notion de langue universelle en elle-même aussi peu au sérieux que les idées des scientifiques spéculatifs et des virtuoses de l’île de Laputa créée par Jonathan Swift dans les Voyages de Gulliver. Pour ceux de la génération de Voltaire qui partageaient cet avis, la notion de langue universelle était mise dans le même sac que la pyrite et la philologie avec peu de rigueur intellectuelle, et la mythographie universelle était considérée comme futile et improductive.

Au cours du XVIIIe siècle, certains philosophes rationalistes ont essayé de retrouver une langue soi-disant adamique. En vertu de l'idée rousseauiste de la bonté naturelle perdue on a tenté de savoir quelle langue parlerait un enfant élevé dans le silence total. On présumait alors que cette langue serait la langue adamique, ou du moins la langue du lapsarianisme.

D’autres ont essayé de trouver un héritage linguistique commun à toutes les langues. De ce fait, on a tenté à de nombreuses reprises de lier les langues sacrées à l’hébreu (comme le basque, le gaélique écossais, et l’irlandais). Cette période marque également les débuts de la linguistique comparée.

XIXe siècle

.svg.png.webp)

À la fin du XIXe siècle, il existait une abondance de langues construites qu’on avait l’intention de transformer en de véritables langues parlées. On a créé des langues qui ne se limitent à aucun pays en particulier et que tout le monde peut apprendre. Parmi elles se trouvent une esquisse sans locuteurs, le solresol et une langue qui a eu son heure de gloire pendant une décennie, le volapük mais qui a ensuite très fortement décru du fait notamment de son vocabulaire trop artificiel.Parmi plusieurs centaines d'esquisses, l'espéranto est la langue internationale construite qui a relativement réussi, du fait notamment de sa construction très logique, de ses radicaux issus sans exception des langues naturelles et les plus internationaux possible. C'est la plus parlée de nos jours et ayant une littérature riche et variée. À cette époque, ces idées n’étaient pas facilement acceptées . Aujourd'hui il y a près d'un million de personnes inscrites pour des cours d'espéranto, surtout sur internet[1].

XXe siècle

Certaines langues telles que l’ido, le latino sine flexione (le latin sans flexions), la langue occidentale, et enfin l'Interlingua[2] sont nées du mouvement des langues construites, mais ce sont des langues dont la communauté de locuteurs est aujourd'hui très restreinte et surtout européenne.

XXIe siècle

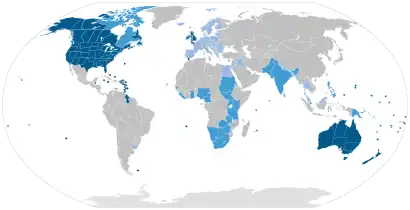

L’anglais est la langue dominante dans les domaines du commerce international, de la science et de la communication internationale du fait de l’ancien Empire britannique qui a instauré l’utilisation de l’anglais dans des régions du monde entier comme en Amérique du Nord, en Inde, en Afrique, en Australie et en Nouvelle-Zélande, de l'hégémonie des États-Unis au XXe siècle et de l’influence des médias anglophones. Cependant, l’anglais n’est pas la seule langue utilisée dans les organisations mondiales telles que l’Union européenne et l'Organisation des Nations unies, car beaucoup de pays ne reconnaissent pas l’anglais comme langue universelle. Même si des projets de langues construites continuent d’apparaitre et de rassembler un très petit nombre de locuteurs, comme le pandunia, l'espéranto reste la principale langue internationale auxiliaire planifiée.

Idées contemporaines

Les premières théories d’une langue universelle allant de pair avec une classification conceptuelle exhaustive par catégories fait encore débat à différents niveaux. Michel Foucault pensait qu’une telle classification devait être subjective, citant comme exemple la classification fictive des animaux établie par Jorge Luis Borges, la Celestial Emporium of Benevolent Knowledge's Taxonomy.

Une récente synthèse philosophique a également relié à l’écologie du système l’intérêt que Leibniz portait à l’ingénierie de l’environnement. On a proposé la langue de l’écologie du système comme forme moderne de la caractéristique universelle de Leibniz. Cette langue a été utilisée dans le développement de systèmes de vue d’ensemble économiques et écologiques des paysages, des technologies et des pays. En conséquence, il semble que le projet de Leibniz au siècle des Lumières est toujours poursuivi et est exécuté à l’échelle mondiale afin d’améliorer le processus de développement durable.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Universal language » (voir la liste des auteurs).

- Par exemple Duolingo en anglais et en espagnol, Memrise etc.

- Gode, Alexander, Interlingua: A Dictionary of the International Language, New York: Storm Publishers, 1951.

Voir aussi

Lien externe

- (en)

« Universal Languages », dans Encyclopædia Britannica, [détail des éditions]

« Universal Languages », dans Encyclopædia Britannica, [détail des éditions]