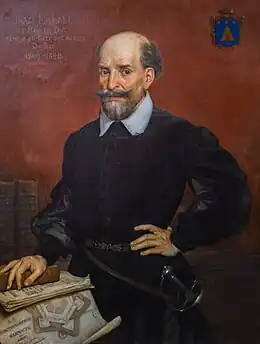

Jean Errard

Jean Errard, connu sous le nom d'Errard de Bar-le-Duc, (né vers 1554 à Bar-le-Duc et mort le à Sedan) était un mathématicien et ingénieur militaire lorrain, initialement au service de la cour ducale de Lorraine, qui, converti au protestantisme, s’est engagé au service du roi de France Henri IV. Introducteur en France de la fortification italienne, il est ainsi un précurseur de Vauban.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités | |

| Parentèle |

Charles Errard l'Ancien (neveu) |

Biographie

Jeunesse et formation

Jean Errard est né à Bar-le-Duc vers 1554 dans une famille de notables. Il est certain qu'il a adhéré au protestantisme au plus tard en 1572, car il fréquente l’Église réformée française d'Heidelberg, (ce qui ne l'empêcha pas de servir par la suite le catholique Charles III de Lorraine). Il est inscrit à l’université de Heidelberg en 1573. Sans doute a-t-il trouvé refuge au Palatinat pour des motifs religieux, le protestantisme étant proscrit dans les duchés de Bar et de Lorraine.

Protégé du duc de Lorraine

Après de bonnes études de mathématique et de géométrie, il entra en 1580 au service de Charles III de Lorraine. Au début des années 1580, il vit en Lorraine et a épousé Barbe de Rains (ou Reims), fille d'un conseiller à la chambre des comptes du Barrois. Il dédicace son Premier livre des instruments mathématiques (Nancy, 1584) au duc de Lorraine Charles III qui en a financé la publication. Ainsi paraît le premier livre des instruments mathématiques mécaniques…

Fidèle à la foi protestante

Néanmoins, préférant être fidèle à sa foi lors des guerres de la Ligue, il entre au service des princes de Sedan pour lesquels il défend la petite place forte de Jametz au cours d’un long siège (1588-1589). Assiégés par les troupes lorraines de Charles III à la fin de 1587, les habitants, après un conseil de guerre auquel assista l’ingénieur, signent la capitulation le , et se réfugient à Sedan où Jean Errard devient professeur à l'Académie de Sedan.

Au service du roi de France

Par sa longue défense de Jametz, la réputation d'Errard parvient à Henri IV, nouvellement couronné, qui l'appelle à son service. Il sert ensuite Henri IV, participant à différents sièges pour celui-ci (Amiens, 1597), dressant les plans de fortifications notamment en Picardie. Il accompagne son souverain dans les différentes campagnes menées pour conquérir son royaume, s'occupe des opérations de siège, construit des bastions et édifie de nouvelles fortifications. Il rédige aussi plusieurs ouvrages exposant ses réflexions géométriques et appliquant la géométrie aux fortifications. Il s’est largement appuyé sur les ingénieurs militaires italiens alors très en avance sur ceux des autres pays européens.

En 1599, Henri IV, pour le remercier, le nomme ingénieur ordinaire des fortifications des provinces de Picardie et Île-de-France, et ainsi, il poursuit son œuvre jusqu’à sa mort (19 ou le ) qui suit de peu celle du roi.

Apport à la poliorcétique

L’art des fortifications modernes connut, après l’ouvrage d’Albrecht Dürer, des imitateurs éminents comme Battista Della Valle, dont l’ouvrage eut dix éditions de 1524 à 1558, ou Jean Errard, de Bar-le-Duc à la fin du siècle[1].

Les principes de la fortification bastionnée

En 1594, Errard publia la Fortification réduite en art et démontrée. Il y définit les moyens du défilement, sut utiliser les particularités du terrain, institua des plans inclinés destinés à éviter la surprise des vues plongeantes et réussit à masquer les flancs des bastions à l’ennemi grâce à la disposition des courtines. Il inventa encore le cavalier et normalisa l’épaisseur des remparts [1].

Jean Errard est le premier à appliquer en France le principe de la fortification bastionnée et à en exposer les principes. Ses travaux lui valent le qualificatif de « père de la fortification française ». La géométrie conditionne sa pensée stratégique : Errard y explique tous les procédés qui permettent de tracer sur le terrain les différents polygones, réguliers ou irréguliers, indispensables pour bien fortifier une place. La règle majeure de son œuvre théorique réside dans le fait que la défense d'une place doit reposer davantage sur l'infanterie que sur l'artillerie, dont le feu à son époque n'est pas efficace de face.

Son système se compose de bastions, pouvant accueillir deux cents fantassins, tirant de face, et larges d'environ 70 mètres. Ils sont flanqués de batteries d'artillerie, de 30 mètres de large - le principe des ouvrages avancés inspirera Vauban. Ses plans prévoient des chemins couverts pour défendre les glacis (notion de « défilement »), ainsi que des demi-lunes entre les bastions pour protéger les portes courtines (notion de « flanquement »). Le principal inconvénient de ce système défensif est de présenter des bastions dont le plan à angles trop aigus ne présentent pas toutes les garanties de sécurité pour les assiégés.

Influence de son œuvre sur ses successeurs

Les principes théoriques d'Errard inspirent les travaux de l'ingénieur Jean Sarrazin. Les Fortifications du chevalier Deville (1595-1656) publiées en 1628 donnèrent un système plus élaboré mais non fondamentalement différent[1], en affinant la notion de flanquement et en divisant le chemin couvert. Le Traité des fortifications de Blaise François Pagan (1607-1667) introduisit quelques modifications qui inspirèrent directement Vauban, promoteur de la demi-lune (évolution de la barbacane), pour qui le bastion résulte du tracé sinueux brisé de l'enceinte.

Œuvres

Fortifications

- Abbeville,

- Citadelle d'Amiens,

- Antibes,

- Bayonne,

- Beauvais,

- Calais,

- Citadelle de Doullens,

- Laon,

- portions de remparts et citadelle de Montreuil-sur-Mer,

- Citadelle de Sisteron,

- Saint-Tropez,

- Citadelle souterraine de Verdun.

Publications

- Premier livre des instruments mathématiques (Nancy, 1584) cf.Gallica, où il reprend plusieurs inventions attribuées à Archimède

- La géométrie et practique générale d’icelle (Paris, 1594) Texte Gallica, qui comporte des calculs approchés, ce qui est une nouveauté pour l'époque

- Réfutation de quelques propositions du livre de M. de l’Escale de la quadrature du cercle par luy intitulé : Cyclometrica elementa duo (Paris, 1594)

- La fortification démonstrée et réduicte en art (Paris, 1600) Texte Gallica.

- Dédiée à Henri IV, elle est très rare et manque à beaucoup de grandes bibliothèques publiques. Le XVIe siècle est marqué par une véritable évolution en matière de fortification. Apparaissent notamment pour la première fois, en Italie (1525), puis en France (1530), les bastions et les citadelles. L'œuvre d'Errard s'inscrit dans ce courant, elle annonce celle de Vauban. Son ouvrage repose sur les données de la géométrie, l'auteur nous explique tous les procédés qui permettent de tracer sur le terrain les différents polygones, réguliers ou irréguliers, indispensables pour bien fortifier une place. Véritable somme sur le sujet, cité par ses successeurs, le livre a servi de référence à tous les auteurs de traités ultérieurs, et connut des rééditions, des contrefaçons et des traductions. Une partie des frais d'impression de l'édition originale fut prise en charge par Henri IV, à la demande de Sully, qui était alors surintendant des fortifications de France.

Errard a fait également plusieurs traductions dont les Éléments d'Euclide, notamment :

- Les neuf premiers livres d'Euclide, publié à Paris par Errard chez Guillaume Auvray, en 1605 à lire en ligne ici : .

Famille

- Maximilien Errard, notaire de Bar marié à Claudon Collet,

- Hector Errard (vers 1538-1611) marié à Claudon Mouzin ou Mangin, frappé d'un coup de crosse à la tête à Savonnières-devant-Bar par le sieur Clément, il meurt huit jours plus tard[2].

- Jean Errard, marié à Paris avec Catherine Bangard (ou Baugard)

- Jean Errard marié à Marguerite Maignan, sans descendance. Il réside au château de Tichocourt, à Montmirail,

- Madeleine Errard marié à Bernard Giro de Merles, écuyer, seigneur de la Coste

- Charles Errard l'Ancien (Bressuire, 1570-1630), peintre, ingénieur militaire à Nantes, marié à Jeanne Cremé,

- Charles Errard (Nantes, 1606-Rome, 1689), peintre, membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648, marié en premières noces avec Marie de la Rue, en secondes noces, à Paris, en 1675 avec Marie Marguerite Goy,

- Paul Errard (1609-1679) marié en premières noces, en 1629, avec Marguerite Eturmy (1605-1636) dont il a eu une fille, puis trois autres mariages, le cinquième mariage avec Claude Durand,

- Anne Errard (†1652) mariée en 1620[3] avec Jérôme Bachot[4] (1588-1635), ingénieur géographe du roi. En 1621, commissaire architecte des fortifications de Bretagne,

- Thomas Bachot (1630- )

- Charlotte Bachot

- Auguste Alexis (ou, par erreur, Antoine) Errard (avant 1568- ), ingénieur du roi. Le 13 mars 1612, Claude Chastillon lui donne une commission pour faire des travaux dans plusieurs places du royaume, notamment en Champagne, marié en premières noces avec Geneviève Bacher, et en secondes noces, en 1613, avec Claudine Busselot. Il publie la 2e édition du traité La Fortification demonstrée et réduicte en art, par feu J. Errard de Bar-le-Duc, ingénieur du très-chrestien roy de France et de Navarre. Revue corrigée et augmentée par A. Errard son nepveu aussi ingénieur ordinaire du Roy suivant les mémoires de l’aucteur contre les grandes erreurs de l’impression contrefaicte en Allemaigne, dediée à sa Majesté (1622) (lire en ligne).

- Jean Errard, marié à Paris avec Catherine Bangard (ou Baugard)

- Jean Errard (Bar-le-Duc, 1554-Sedan, 1610), ingénieur militaire, marié à Barbe de Reince (ou de Reims ou de Rains)

- Maximin Errard (†1607), ingénieur militaire, mort en enclouant des canons ennemis,

- Abdias Errard, écuyer, marié en 1623 avec Ide d'Ourches, fille de Louis d'Ourches, seigneur de Broussey,

- Barbe Errard, religieuse,

- Louis Errard, seigneur de Delouze et de Broussey, marié en 1600 avec Jeanne de La Mothe, marié en premières noces avec Anne de La Forge, en deuxièmes noces en 1711 avec Catherine Rouyer, en troisièmes noces en 1713 avec Marguerite-Bonne Massy (1689- )

- Claude-François Errard, né son deuxième mariage, capitaine d'infanterie, marié en 1749, avec Françoise-Sophie de Magnanville

- Louis-François Errard, mort jeune en service

- Louis-Léopold Errard (1726-1756), né du troisième mariage, capitaine dans le régiment de Hainaut, blessé à la bataille de Fontenoy, blessé au cours de l'escalade de la redoute de la Reine à Port-Mahon à la bataille de Minorque (1756), marié en 1769 avec Marie Jeanne Antoinette de Cheppe,

- Marie-Sophie Errard (1770-1774),

- Marie-Françoise Errard (1775-1835) mariée en 1802 avec Gaspard de Billaut (1764-1849)

- François d'Errard (1777-1851), École polytechnique (promotion 1798), colonel du génie, mort célibataire. Dernier descendant mâle de Jean Errard.

- Louis Errard (Jaillon, 1666- ), capitaine de cavalerie

- Nicolas Errard (Jaillon, 1667- ) militaire, a eu trois enfants sans descendance

- Claude-François Errard, né son deuxième mariage, capitaine d'infanterie, marié en 1749, avec Françoise-Sophie de Magnanville

- Barbe Errard

- Marthe Errard mariée à Michel Bouvet (ou Bonnet) (†1626), conseiller du duc de Lorraine

- Françoise Errard (†1610) mariée en 1581 avec Jacques de Thionville (†1610)

- Diane Errard

- Hector Errard (vers 1538-1611) marié à Claudon Mouzin ou Mangin, frappé d'un coup de crosse à la tête à Savonnières-devant-Bar par le sieur Clément, il meurt huit jours plus tard[2].

Notes et références

- Histoire des techniques - Bertrand Gille

- lallemend 1884.

- Archives nationales, Minutier central, CV 521, 23 mai 1620, sur le mariage de Jérôme Bachot, « ingénieur et géographe du roi en la province de Poitou », fils d'Ambroise, « ingénieur ordinaire », marié à Anne Errard, fille de Charles Errard, peintre ordinaire du roi, commissaire et architecte des fortifications de Bretagne. Le témoin de la mariée est Alexis Errard, ingénieur ordinaire, son frère, neveu de Jean Errard de Bar-le-Duc (Anne Blanchard, « « Ingénieurs de Sa Majesté Très Chrétienne à l'étranger », ou l'école française de fortifications », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, t. 20, no 1, , p. 26, note 7 (lire en ligne))

- Anatole Louis Théodore Marie Granges de Surgères, « Les artistes nantais du Moyen Âge à la Révolution : Bachot (Jérôme) », Nouvelles archives de l'art français, 3e série, t. XIV, , p. 14-15 (lire en ligne)

Pour approfondir

Bibliographie

- Alfred Boinette et Marcel Lallemend, Jean Errard de Bar-le-Duc, « premier ingesnieur du tres chrestien roy de France et de Navarre Henri IV » : sa vie, ses œuvres, sa fortification, Paris, Dumoulin, 1884, VI-332 p. (lire en ligne)

- V. Servais, « Notice sur Jean Errard de Bar-le-Duc ingénieur du roi Henri IV », Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, 2e série, t. 3, , p. 137-150 (lire en ligne)

- Stéphane Gaber, Jean Errard de Bar-le-Duc, ingénieur des fortifications du roi de France Henri IV dans Le Pays lorrain, 1990, p. 105-118

- Hugues Marsat, Jean Errard, entre loyauté dynastique et engagement confessionnel : en guise d'introduction à l'étude des calvinistes lorrains (XVIe – XVIIe siècles) dans BSHPF, 2007, p. 9-19

- Bertrand Gille (dir.), Histoire des techniques, Gallimard, coll. « La Pléiade », 1978 (ISBN 978-2-07-010881-7)

- Frédéric Métin, Jean Errard ou l'héritage archimédien, dans Les Génies de la science no 25, nov-fév 2005.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) National Gallery of Art

- (en) Union List of Artist Names

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- La fortification demonstree et reduicte en art / par Feu I. Errard de Bar Le Duc - édition originale consultable en ligne gratuitement

- Troisième édition de la Fortification démontrée en art…

- Exemplaire numérisé des Bibliothèques de Nancy, Rés. 4333 : Errard, Jean (1554-1610), Le premier livre des instruments mathématiques mechaniques, Nancy, Janson, Jean, (lire en ligne)

- Architectura - Les livres d'architecture : Jean Errard

- Chemins de mémoire : Jean Errard (1554-1610)