Jean-Marie-Arthur Labordère

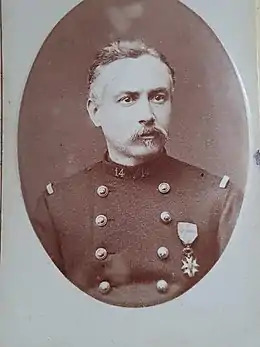

Jean-Marie-Arthur Labordère, né le à Beauvais (Oise) et mort à Paris le , est un officier et homme politique français.

| Député français Quatrième législature de la Troisième République française Seine | |

|---|---|

| - | |

| Sénateur de la Troisième République Seine | |

| - |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 83 ans) 5e arrondissement de Paris |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités | |

| Père | |

| Enfant |

Pierre Labordère (d) |

| Distinction |

|---|

Après avoir pris le parti des républicains en 1877, il est révoqué de l'armée puis réintégré dans la 41e ligne à Rennes. Il est ensuite élu sénateur, alors qu'il est toujours chef de bataillon, puis député de la Seine.

Biographie

Origines et débuts

Son père Jean Labordère (rue à Montdidier dont il fut maire) était magistrat (représentant du peuple pour la Somme à l'assemblée nationale de 1848, classé à droite). Il lui était très attaché malgré leur distance politique et a donné son état de santé comme motif dans sa demande de mutation de 1876 du 55e de ligne stationné à Bastia au 14e de ligne (Limoges) où un poste de major était vacant.

Entré à l'école militaire de Saint-Cyr en 1854 (promotion Crimée-Sébastopol), il sert en Algérie et fait les campagnes d'Italie(Médaille d'Italie)de 1859 (Magenta, Solférino), il est capitaine adjudant-major au moment de la guerre franco-allemande de 1870. Il reçoit la Légion d'Honneur à la suite de la bataille de Froeschwiller-Woerth (Reischoffen) 20/8/1870 mais est fait prisonnier à Sedan le et envoyé à Wiesbaden. Les autres officiers et soldats étaient libérés à partir du (préliminaires de paix) contre leur parole d'honneur de ne pas reprendre les armes contre l'Allemagne. Ils allaient compléter l'armée Versaillaise aux ordres du gouvernement majoritairement monarchiste d'Adolphe Thiers qui écrasa la Commune dans le sang en mai 1871. Labordère non seulement refuse de la donner, mais annonce aussi aux allemands qu'il reprend simultanément sa parole d'honneur de ne pas chercher à s'évader[1]. Il est alors envoyé dans une forteresse de sécurité à Custrin en Prusse, « où un peloton d'exécution se trouvait en permanence dans une des cours », jusqu'après le traité de Francfort. Rentré en France, il ne put être question d'avancement, il est réintégré dans le même grade le au 56e de ligne, l'Assemblée après avoir méconnu Denfert-Rochereau en était à se pâmer devant un médiocre comme le général Changarnier.

C'est le premier officier à avoir essayé, en vain, de faire légaliser le refus d'obéissance des militaires, soldats ou officiers, en cas d'ordres contraires à la légalité républicaine ou à la loi. De nos jours, bien que le général de Gaulle ait lui suivi aussi la voie de la rébellion à l'état légal en 1940, la règle de l'obéissance absolue aux ordres n'a pas juridiquement variée, même si de nombreux militaires jugés ont tenté de l'invoquer pour justifier leurs actes abominables. Aucun législateur ne souhaite ouvrir ce débat, qui soulèverait la question de l'efficacité d'une armée où les ordres pourraient être discutés.

Il est enterré au cimetière du Montparnasse.

« Incident de Limoges »

Il a lieu le , soirée de l'élection du républicain Jules Dufaure à la présidence du conseil. Labordère ayant depuis 1876 le grade de major (ce grade avec l'appellation de « commandant » a disparu, il précédait celui de "chef de bataillon", 4 galons aussi, avant lieutenant-colonel) est stationné à Limoges avec le 14e de ligne(colonel Billot), étant farouchement républicain dans une armée orléaniste, légitimiste, impérialiste (partisan du régime impérial dans les termes de l'époque) et cléricale. Il reçoit à 22H ainsi que les autres officiers réunis par Billot des ordres qui lui confirment qu'un coup d’État se prépare pour le surlendemain (il était manifestement prévenu pas ses camarades socialistes de Paris et était vigilant) allant jusqu'à l'autorisation verbale de tirer sur femmes et enfants qui se mettraient en tête de manifestations. « Mon Colonel, un coup d'état est un crime, je n'en serai pas complice. Je suis honnête homme. Le rôle que l'on me réserve dans une tentative criminelle, je ne le remplirai pas. J'aimerais mieux briser mon sabre, tenez si vous le voulez, le voilà!» s'écrit-il au colonel Billot. Celui-ci agissait sur ordres écrits reçus du général de brigade Bressoles (Antoine, Aubin) son chef de corps factieux, qui lui écrivait "le 14e est sous mes ordres". Bressoles était le principal agent local du complot Mac Mahoniste. Labordère est mis en prison à 23H30, alors que l'ordre de marche est annulé à 2H du matin sur revirement de Mac Mahon toujours pusillanime, qui n'a jamais par la suite, ni la presse conservatrice, avoué la tentative sournoise de coup d'état minimisée par elle, "incident de Limoges" ou "incident Labordère". Ce dernier sort de prison le , alors que lui est signifié sa révocation immédiate de l'armée au (lettre du Ministère de la Guerre). Celle-ci est portée à son domicile de Limoges où sa femme Victoire est "très exaltée" (en colère dans le langage militaire de l'époque) quand elle reçoit cette décision, d'après le rapport télégraphique chiffré (système "à dictionnaire chiffré" de l'époque) par le Gl.de Lartigues commandant le 12ème corps d'armée, au Ministre de la guerre Gaëtan de Rochebouët; il part immédiatement pour Paris où ils sont hébergés avec leurs enfants 23 rue de Sèvres chez la mère de Victoire avec la solde réduite de militaire en non activité.

Le général Bressoles, comme l'a prétendu en défense de l'institution militaire une lettre d'explication ultérieure() du général de Lartigues[2] (Marie-Hippolyte, commandant le 12e corps d'armée) au ministre de la guerre, aurait modifié les ordres transmis par le général Colin (Jean-Baptise)(23e DI) pour les rendre impératifs alors que ceux d'origine étaient conditionnels. En réalité ces instructions venaient du gouvernement éphémère du général Gaëtan de Rochebouët, aussi ministre de la guerre, et inspirées par le président de la république Mac Mahon et toute la chaîne de commandement était complice. Mac Mahon renouvelait ainsi sa tentative bonapartiste aventurière du où il avait tenté d'imposer un Sénat de cardinaux, maréchaux, et de notabilités non élues à la solde du clergé et du grand capital. Révoqué de l'armée pour « infraction grave à la discipline » par le ministre de la guerre, alors que Bressoles le chef exécutant les ordres factieux était simplement mis «en disponibilité», il devient célèbre. Nul n'était dupe des dénégations de l'armée et de la presse conservatrice complice de Mac Mahon, qui avait préparé un coup d'état depuis quelques jours pour contrecarrer l'élection prévue de Jules Dufaure (coalition républicaine) à la présidence du conseil. En effet, la chambre des députés étant devenue très majoritairement républicaine par les élections législatives du 28/10/1877 (60% gauche républicaine, 20% bonapartistes, 20% royalistes en 3 groupes concurrents dont le principal est celui des partisans du descendant de Naundorff, le faux Louis XVII miraculeusement évadé de la prison du Temple!). Des ordres de mouvement similaires avaient en effet été préparés pour des régiments de Lille, Rennes et Orléans quelques jours avant, en vue de faire mouvement sur Paris

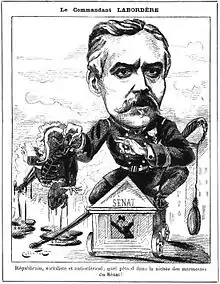

Réintégration dans l'armée et parcours politique

Dans son rapport d'inspection des officiers en non activité (daté ), le général inspecteur notait "à maintenir en non activité en raison de ses sentiments antimilitaristes et destructeurs de toute discipline". Il est rappelé néanmoins à l'activité avec promotion rétroactive au grade de chef de bataillon le (affectation au 41e RI de Rennes du ) sous la pression de l'opinion publique. A la surprise des conservateurs[3], il sera élu sénateur de la Seine de 1882 à 1884, poussé par son ami Georges Clemenceau, inscrits tous deux au groupe de l'Union républicaine. Lassé temporairement de la vie politique, voyant repoussée sa proposition de loi légalisant la désobéissance militaire en cas d'ordres criminels, il démissionne en 1884 et se retire à Montdidier. Malgré ses refus réitérés aux appels du groupe des républicains socialistes de la Seine, y compris notamment de son ami Georges Clémenceau, il se retrouve candidat aux élections législatives de décembre 1885 dans la Seine. Élu député, il siège à l'extrême gauche avec ses amis Georges Clémenceau, Charles Floquet, François-Vincent Raspail notamment. Il se prononça en contre la politique personnelle du général Boulanger, « qu'il faudrait finir, lui fit-on dire alors, par coller au mur". Rapporteur de la loi militaire, il prit, dans la discussion de cette loi, une attitude très cassante, qui l'amena à se démettre de ces fonctions () déçu que son projet de loi légalisant la désobéissance militaire(dans le contexte de la défaite de 1870 et de l'esprit revanchard, c'était un combat difficile), dans les cas où il y avait lui-même été contraint en suivant ses convictions républicaines, ait été encore rejeté. Ce même type de proposition avait déjà été rejeté en 1851 ("question des questeurs") pour rappeler à l'armée que la Constitution prime sur toute hiérarchie militaire, Saint-Arnaud étant l'autoritaire ministre de la guerre de l'époque, son père Jean Labordère alors représentant du peuple(Somme) avait été de ceux qui l'avait rejetée.

Quand il était sénateur à Paris, il était cependant toujours officier du 41e RI, bénéficiant de permissions pour participer aux séances du Sénat(!). Ses chefs directs les Lt. Colonels. Lamiraux puis de Chauvenet (Antoine, Maurice) ne manquaient pas de s'en plaindre dans les feuilles de punition: "il parait difficile que le Cdt. Labordère continue la carrière militaire, dans la situation où il s'est mis avec son programme politique et la réduction de l'obéissance militaire", "Depuis sa nomination de sénateur, il ne fait que de rares apparitions à la tête de son bataillon", "Toujours absorbé par son mandat de sénateur". Avec ces mauvaises appréciations, il récoltait aussi(1879) 8 jours de prison pour insolence avec le général (le 3e séjour en prison se sa carrière en comprenant celui en Prusse), ayant moqué le concept de "baïonnette intelligente". Il lui était aussi reproché de ne pas inviter comme il était d'usage ses camarades de même grade (peu il est vrai partageaient ses opinions, radicales pour l'époque). Bien entendu il ne fut pas promu au grade supérieur et mis à la retraite comme chef de bataillon le à 49 ans ce qui lui donna la liberté d'être élu député dans la législation suivante.

Vie privée et familiale

Marié le à Victoire (Adélaïde, Marie) Allibert(1846-1929, cimetière du Montparnasse) fille du Dr.Casimir, Pierre Allibert et de Adélaïde, Thérèse Billoin, "ayant une dot de 100 000 plus 130 000 francs d'espérances" (cela figurait dans les dossiers militaires de l'époque avec un bon rapport sur la moralité!), la "dot réglementaire" pour le mariage d'un officier était de 24000 francs de capital. Il est le frère cadet de Alfred (Jean, Ethelbert) Labordère (1834-1902), ancien préfet du Jura, révoqué le car opposant lui aussi à Mac-Mahon alors qu'il était préfet, puis réintégré (une rue de Plainoiseau porte son nom); lui-même père de l'économiste Marcel Labordère[4] reconnu par ses pairs, mais considéré comme dilettante, théoricien des cycles économiques qui habitait rue de l'abbaye, Paris 6e. Il est aussi le frère de Gabriel (Jean, Luglien, Albert) Labordère (1839-1893), avocat à la cour de cassation.

Il n'y a aucune relation familiale avec l'abbé Jean-François Delabordère, ancien maire de Neuilly-sur-Seine(1708-1713) sous la Restauration dont une rue de Neuilly-sur-Seine porte le nom.

Des rues de Limoges et de Tours (proposition faite en 1907 par Georges Clémenceau qui était alors le président du conseil), portent son nom, attribué de son vivant, son action de révolte rare chez un militaire, lui ayant valu notoriété et admiration chez les pro-républicains quelques jours seulement après la nouvelle de la tentative manquée de coup d'état.

Père du commandant Pierre Labordère, X1993, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, MPLF . (cimetière du Montparnasse), du général Jean Labordère (cimetière militaire de Chamonix), de Victor Labordère (avocat, cimetière du Montparnasse). Arrière grand-père de Arnaud Henry-Labordère, ingénieur, professeur de Recherche opérationnelle, et de Thibault Henry-Labordère, X1968, ingénieur de l'armement (cimetière du Montparnasse).

Sources

- « Jean-Marie-Arthur Labordère », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition]

- Jean Jolly (dir.), Dictionnaire des parlementaires français, notices biographiques sur les ministres, sénateurs et députés français de 1889 à 1940, Paris, PUF, 1960.

- Labordère, (Jean-Marie-Arthur), Proposition de loi, ayant pour objet de modifier l'article 218 du code de justice militaire () , Paris, Impr. de P. Mouillot, s.d., 36 p.

- Arnaud Henry-Labordère, Cours de Recherche Opérationnelle, Presses de l'École nationale des ponts et chaussées, 1995

- Fresnette Pisani-Ferry, Le coup d'état manqué du , Préface d'Edgar Faure. Editions Robert Laffont (1965), brève description de l'évènement du à Limoges qui rendit Labordère célèbre, les journaux de l'époque sont beaucoup plus précis.

- Archives du Ministère des armées, SHD Vincennes, dossier personnel A. Labordère, contient notamment la "Pétition adressée à la chambre des députés par Mr Labordère (Jean-Marie-Arthur), ex major au 14e régiment d'infanterie, en non activité par retrait d'emploi", du . Ce document expose en détail l'incident de Limoges". Le dossier est très épais pour un simple chef de bataillon. On y trouve aussi les couples de télégrammes chiffré-déchiffré échangés entre le général de Lartigues et le Ministre de la guerre au sujet de ces évènements. Le chiffrement était assez exceptionnel car tous les autres télégrammes dans le dossier de Lartigues sont en clair.

- La Lanterne (journal d'opinion républicaine accessible par gallica), série d'articles "Le coup d'état manqué" du 25/12/1877 au 9/1/1878, décrivant le déroulement sur 17 numéros ainsi le nom de l'officier qui s'est opposé à la tentative de coup d'État (dès le 30/12/1877, les républicains de Bordeaux le proposait à la députation). La nouvelle avait été initialement donnée dans le Daily News du 22/12/1877 qui avait été prévenue par les amis de Labordère mis au courant dès sa sortie de prison.

- Le Figaro (journal conservateur accessible par gallica), 25/12/1877, page 1, article minimisant les "racontars à propos du fabuleux coup d'état militaire", dans les mêmes termes que les autres journaux conservateurs, Le Constitutionnel, la Patrie écrivant: "Si le Ministère de Rochebouët a pris certaines précautions militaires, il a agi dans la plénitude de son droit et comme devaient le faire des hommes soucieux de la sécurité du pays dans l'administration qui leur était confiée".

Notes et références

- Léon Vanier (sous le pseudonyme de Pierre et Paul), « Labordère », Les Hommes d'aujourd'hui, vol. 4, no 176,

- Archives du Ministère des armées, SHD Vincennes, de Lartigues, côte GR 7YD 1462

- Jean Guignol, « Cadeau de Janvier? », Le Carillon de Saint-Georges, vol. 1, no 25,

- Marcel Labordère, L'or et la vie chère, Editions Scientifica,

Liens externes

- Ressources relatives à la vie publique :

- Ressource relative aux militaires :