Huberville

Huberville est une commune française située dans le département de la Manche en région Normandie.

| Huberville | |

L'église Saint-Pierre-ès-Liens. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Manche |

| Arrondissement | Cherbourg |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Cotentin |

| Maire Mandat |

Jean-Marie Renard 2020-2026 |

| Code postal | 50700 |

| Code commune | 50251 |

| Démographie | |

| Gentilé | Hubervillais |

| Population municipale |

363 hab. (2020 |

| Densité | 63 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 30′ 37″ nord, 1° 26′ 15″ ouest |

| Altitude | Min. 29 m Max. 118 m |

| Superficie | 5,76 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Cherbourg-en-Cotentin (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Valognes |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

Au recensement de 2020, la commune comptait 363 habitants[Note 1].

Géographie

La commune est en Nord-Cotentin. Son bourg est à 3 km à l'est de Valognes et à 6 km au nord-ouest de Montebourg[1].

Le point culminant (118 m) le mont d'Huberville, situé au nord-est du territoire. Le point le plus bas (29 m) correspond à la sortie du territoire du Merderet naissant et de l'un de ses tout premiers affluents, à l'ouest. La commune est bocagère.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Gonneville », sur la commune de Gonneville-Le Theil, mise en service en 1959[9] et qui se trouve à 14 km à vol d'oiseau[10] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 10,7 °C et la hauteur de précipitations de 919,7 mm pour la période 1981-2010[11].

Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 6], « Cherbourg – Maupertus », sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin, mise en service en 1935 et à 20 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[13] à 10,7 °C pour 1981-2010[14], puis à 11,1 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Huberville est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [16] - [17] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Cherbourg-en-Cotentin, dont elle est une commune de la couronne[Note 8]. Cette aire, qui regroupe 77 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[19] - [20].

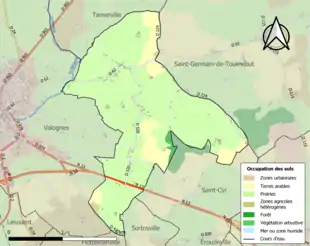

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (99 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (99 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (84,1 %), terres arables (14,2 %), forêts (1 %), zones agricoles hétérogènes (0,7 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[22].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Huberville, Hubertivilla en 1056.

Le toponyme se serait construit à partir de l'anthroponyme germanique Hucbertus suivi du latin villa, « domaine rural »[23].

Le gentilé est Hubervillais.

Histoire

Huberville est mentionnée dans deux chartes du XIIe siècle. sous les formes latines Hubervilla et Hubertivilla [24]. Avec la donation des dîmes de la paroisse par le duc Guillaume à l’évêque de Coutances, vers 1060, ce sont là les plus anciennes mentions historiques connues pour la commune. La configuration territoriale est marquée par la prédominance des hameaux. Elle se singularise aussi par l’absence de véritable centre historique structuré autour de l’église paroissiale et de son cimetière, comme c’est le cas pour la majorité des villages. Au contraire, cette dernière est isolée dans une position très excentrée sur la frange orientale de la commune, en limite du territoire de Saint-Germain-de-Tournebut. Elle n’est pas non plus intégrée au tissu des habitations. Huberville sur un extrait de la carte de Cassini , la vignette de l’église paroissiale est accolée à celle représentant un château. Loin de traduire fidèlement une réalité historique et topographique, il s’agit de la représentation conventionnelle, d’un code cartographique indiquant qu’il s’agit d’un village possédant un château. Ce dernier correspond sans doute à l’ensemble architectural de La Cour d’Huberville, l’un des manoirs les plus anciens du secteur, situé à proximité de l’église. Ce voisinage est très net sur le cadastre de 1812 et sur lequel figurent aussi clairement représentées les douves en eaux.

Politique et administration

Administration municipale

Le conseil municipal est composé de onze membres dont le maire et deux adjoints[25].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[26]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[27].

En 2020, la commune comptait 363 habitants[Note 9], en diminution de 1,09 % par rapport à 2014 (Manche : −0,97 %, France hors Mayotte : +1,9 %). Huberville a compté jusqu'à 385 habitants en 1841. Elle était la commune la moins peuplée du canton de Valognes avant l'agrandissement de celui-ci en 2015.

Culture locale et patrimoine

La mairie

Le bâtiment de plan rectangulaire, est construit en moellons de grès et de calcaire. Les encadrements des ouvertures sont en pierre de taille calcaire. Dans son état actuel, il résulte de plusieurs transformations. L'extrémité sud-ouest, construite après 1812, est aujourd’hui occupée par la mairie tandis que le reste du bâtiment abrite des logements. Jusque dans les années 1980, ce bâtiment servait d’école communale. Il avait été acheté par la commune en 1851 qui, d’après le plan conservé dans les archives municipales, transforme une petite maison d’habitation avec un cellier et une boulangerie en école de garçons. Des travaux sont ensuite réalisés vers 1881 afin d’agrandir la classe, le logement de l'institutrice et d’aménager une nouvelle mairie. Le plan correspondant porte la mention « école mixte ». Le rehaussement de l'édifice vers 1900 constitue la dernière phase de travaux. La mairie, avec en contrebas la cour de l’ancienne école et les préaux transformés en local d’archives. Malgré les réaménagements, on reconnaît, aujourd’hui encore, la cour de l'école et les deux préaux qui servent dorénavant au stockage des archives municipales.

Le presbytère

Le presbytère ancien se situait à côté du manoir d'Anneville. Ayant été vendu lors de la Révolution il fallut trouver un nouveau lieu pour accueillir le curé de la paroisse. Le bâtiment, connu aujourd'hui comme presbytère, fait face à l’ancienne école. Une partie du bâtiment actuel figure déjà sur le cadastre de 1812. Il est bâti en calcaire et en grès, et a été remanié par deux agrandissements à l’est et à l’ouest. À l’intérieur, l’escalier central en calcaire d’Yvetot, daté de la charnière des XVIIe – XVIIIe siècles, est inscrit aux monuments historiques La façade sud est ornée d’un cadran solaire portant l’inscription 1751. La porte du jardin est surmontée d'un fronton triangulaire édifié en moellon de calcaire et coiffée d’une croix. Juste au-dessus du linteau, une niche voûtée devait abriter une statue aujourd’hui disparue. La commune prend possession de cette bâtisse en 1849 grâce à une donation et en fait un presbytère. Cependant le curé déplore, dans une lettre adressée au préfet en 1864, qu’à son arrivée le lieu était inhabitable et que de lourds travaux ont été entrepris entre 1862 et 1863. Il est actuellement propriété de la commune.

Le manoir de Franqueterre

La plus ancienne mention connue date de 1238, lorsqu'il est question de la donation de la terre de Franqueterre à l’abbaye du Vœu (Cherbourg). Mais ce n’est qu’à partir du XVIe siècle que les sources les plus fiables concernent la famille Vaultier, alors propriétaire du domaine. Cette dernière apparaît dans deux enquêtes de noblesse réalisées en 1576 et 1598. Ces enquêtes avaient pour but de vérifier que les individus qui ne payaient pas la taille (impôt) disposaient bien d'un titre de noblesse. Et c’est ainsi qu’on apprend que la famille Vaultier aurait été anoblie en 1457 par Charles VII. Il s'agit donc de la vielle noblesse d'épée. On trouve aussi mention de Franqueterre dans le fameux journal du gentilhomme normand Gilles de Gouberville (1521-1578), qui évoque à plusieurs reprises le « sieur de Franqueterre advocat » ou encore le « lieutenant Franqueterre ». Autre témoignage de l’importance du domaine, Franqueterre est le seul lieu-dit de la paroisse d’Huberville qui soit indiqué sur la carte de Mariette de la Pagerie, dressée en 1689. Le domaine de Franqueterre sur la carte de Mariette de la Pagerie (1689). La propriété est composée d'un logis principal (demeure du maître) maintenant divisé en deux, comportant deux étages dont le dernier est éclairé par cinq lucarnes à œil-de-bœuf. Cette partie est exclusivement construite en appareil calcaire (moellons et pierres de taille).

L'architecture conserve quelques traces des XVe – XVIe siècles, cependant, le manoir est largement remanié à la fin du XVIIe siècle avec l’ouverture de grandes fenêtres. Une autre phase de travaux est réalisée au XVIIIe siècle avec le rehaussement du plafond au rez-de-chaussée et l’ajout de deux travées côté est. Le reste des bâtiments sont les dépendances correspondant aux communs : granges, étables, charreteries, grenier à blé, puits et four à pain. Le pigeonnier (qui n’apparaît pas sur le cadastre de 1812) comporte 380 trous pour le nichage des pigeons. Un trou équivalait à une vergée de terre, la propriété en possédait donc 380, soit près d’une cinquantaine d’hectares. On peut voir sur l’ancien cadastre que l'ensemble est déjà divisé et on observe à l'arrière du logis un jardin clos se terminant en « cul-de-loup ». Deux boulangeries avec four à pain sont disposées un peu l’écart des autres bâtiments et une grande pièce d’eau longe le sud du jardin jusqu’aux communs. L’accès au domaine se faisait depuis la RD 115 au-dessus d’Anneville, par une très large et grande avenue rectiligne.

La croix des anglais

La croix des « Anglais » serait ainsi dénommée en référence à un épisode de la guerre de Cent Ans, commémorant le massacre d’un grand nombre de soldats anglais, lors d’une bataille opposant les troupes anglaises et françaises. D’après un article de la presse Cherbourgeoise paru le : celle-ci pourrait remonter au mois de , époque à laquelle une avant-garde de l’armée française commandée par Dugescil et se dirigeant vers le château de Valognes alors occupé par une garnison anglo-navarroise « rencontra aux environs de Montebourg, dit la chronique, une troupe d’anglois qu’elle tailla en pièces ». En 1973, un article du Réveil, paru le , place cet épisode près d’un siècle plus tard : ce serait le [30] que les survivants de la bataille de Formigny (Calvados) seraient tombés sur les troupes françaises près de Valognes, entre le Câtelet et Huberville et auraient été tués en grand nombre et enterrés selon la tradition dans un champ. Des ossements ont effectivement été trouvés dans le passé non loin de « la croix aux anglais » lorsque celle-ci fut déplacée de quelques mètres. Dans son état actuel, la croix a été façonnée dans un calcaire d’Yvetot et date du XVIIIe siècle, les croisillons en fer correspondent à des réparations effectuées au XIXe siècle. Les archives ecclésiastiques indiquent que la croix a été renversée pendant la Révolution et qu'elle a été restaurée par l’abbé Lami en 1821 qui aurait payé 140 francs de l'époque.

Le manoir d’Anneville

Le manoir d’Anneville (XVIe – XVIIIe siècles) se situe, à 250 mètres au nord de l’église d’Huberville, à un carrefour situé le long de la route qui mène de Valognes à Quinéville sur la côte est du Cotentin. Ayant longtemps appartenu à la famille d’Anneville, le manoir s’enorgueillit d’avoir reçu le roi François Ier lors de son voyage de retour après s'être arrêté longuement dans le Cotentin en , comme l’aurait longtemps affiché un texte gravé dans la chaux au-dessus d’une cheminée : L’an mil cinq cent et trente trois Par cy passa le roy Françoys.

Le manoir, construit en calcaire et en grès, s’articule autour d’une cour rectangulaire fermée dont les parties les plus anciennes datent probablement du XVe siècle. Le logis comporte un étage et est flanquée à son angle sud d’une tour d’angle circulaire, avec rez-de-chaussée aveugle. Un grand corps de communs vient s’adosser à l’est et en perpendiculaire de l’habitation ce qui donne à l’ensemble une configuration en « L » assez singulière qu'on voit sur le plan du cadastre ancien. Les façades du XVIIe siècle, remaniées par la suite et intégrant sans doute des parties bien plus anciennes, étaient peut-être protégées par des douves en eau. Sur l’ouest, la cour est close par une charreterie comportant quatre arcades supportées par des piliers circulaires. Elle est suivie d’un ancien pressoir. À la suite de la famille d’Anneville, la propriété a du appartenir à la branche cadette de la famille Vaultier qui dans l’enquête de noblesse en 1666 sont dits « sieurs d'Anneville ».

L’église Saint-Pierre-ès-Liens

L’église (XIe, XIIe, XVe – XVIIIe siècles) est dédiée à Saint-Pierre-ès-Liens faisant référence à l'emprisonnement de l’apôtre Pierre à Jérusalem en par Hérodote Agrippa. C'est ce thème qui est rappelé dans la peinture du maître-autel. Elle abrite une statue de saint Éloi (XVe)[31], un calice (XVIIe), une bannière de procession saint Pierre et saint Jérôme (XVIIe), œuvres classées en 1975 et 1978 au titre objet aux monuments historiques[32], un maître-autel (XVIIe), une chaire à prêcher (XVIIIe), de nombreuses statues (XVIe et XVIIIe siècles), un tableau la Délivrance de saint Pierre (XVIIe), des fonts baptismaux (XVIIe) et un groupe sculpté saint Hubert et la biche (XIXe)[30].

L’édifice conserve sur le mur nord de la nef des maçonneries en « arêtes de poisson » formées de petits moellons de grès mêlés de calcaire et de schiste. Cette structure ancienne, remonte probablement au début du XIe siècle. Elle fut modifiée dès le XIIe siècle par l’exhaussement des murs et le percement de nouvelles fenêtres à linteaux monolithes. La corniche installée à cette époque est supportée par une série de modillons (XIIe) typiques de l’art roman, où alternent un tonneau, des masques grimaçants, un poisson, un acrobate, un homme sonnant du cor, et des figures grotesques…Le portail occidental est encadré de chapiteaux romans, ornés de chimères et de motifs végétaux, supportant un arc à décor de chevrons et de perles. Le chœur a été réédifié au XIIIe siècle. Les colonnes supportant la voûte (celle-ci a été refaite au XIXe siècle) sont couronnées de chapiteaux sculptés à décor de têtes humaines et de crochets végétaux. Côté sud, la petite porte du prêtre est coiffée d’un tympan décoré d’une croix fleur-de-lysée. De nombreuses modifications ont été apportées à l’édifice dans le courant des XVIe et XVIIe siècles : on construisit alors le porche occidental et la chapelle latérale sud, et l’on inséra dans le chœur et dans la nef de nouvelles fenêtres. La chapelle latérale sud consacrée à Notre-Dame et en cours de restauration Une inscription commémorative visible dans l’édifice se rapporte à la construction de la chapelle consacrée à Notre-Dame de la Délivrande : « Antoine Bauquet prêtre curé de cette paroisse a fait bâtir cette chapelle de ses propres deniers en l'honneur de Dieu et Notre Dame de la Délivrande. Priez Dieu pour lui. le lambry de choeur de cette église a été fait des frais des décimateurs de cette paroisse en l'année 1686 et celui de la nef aux frais du trésor de cette église de l'année 1687. Priez Dieu pour ses bienfaiteurs. Guillaume Gilles. » Dans le dallage en calcaire du XVIIe siècle, se trouvent trois pierres tombales, le long du maitre-autel (familles Bauquet, de Saint-Laurent, Le Berseur et du Bec), une sous les bancs (familles de Cussy et de Beaudrap, début du XVIIe siècle) et une sur le côté nord du chœur (Joseph du Parc, curé de la paroisse, mort en 1769). Dans le mur nord du chœur se distingue une épitaphe armoriée de la famille Bauquet. Sur le mur sud du chœur est préservé un lavabo du XIVe siècle, et un autre du XVIIe siècle dans le mur sud de la chapelle Notre-Dame. Près de l’autel latéral nord : écu en pierre calcaire du XVIIe siècle. Dans la chapelle nord, la table d’autel en pierre calcaire date du XVe siècle. À l’extérieur, le mur ouest de la tour conserve une épitaphe armoriée de Guillaume Le Cappellain, écuyer, sieur du Parc (1779). D'après le compte rendu de la visite épiscopale de 1808, l’église se trouvait au sortir de la période révolutionnaire dans un état déplorable. Les archives ecclésiastiques signalent qu'il y avait une forte assemblée le jour de Saint-Pierre-ès-Liens qu'on y buvait largement. Ce serait dans ces circonstances que la cloche aurait été cassée par des « buveurs » sonnant les vêpres. La cloche actuelle, fondue à Villedieu-les-Poêles, date de 1825. Elle est dénommée Louise-Marie.

Autres monuments

- Manoir de la Métairie du XVIe siècle.

- Manoir de la Cour d'Huberville du XVIe siècle avec tour de guet et douves.

- Manoir de Cussy du XVIe siècle.

- Maison de l'évêque Albert Le Nordez (XIXe siècle). La maison, avec une tour hexagonale couronnée d'une galerie crénelée destinée aux observations astronomiques, a été en grande partie conçue et réalisé en 1889 par l'évêque[33]. On peut voir sur celle-ci le blason de l'évêque : parti, d'azur à une épée poignée d'or couronné d'or, à lame d'argent posée en pal, accostée de deux fleurs de lys d'or, au franc-canton d'azur chargé de trois roues d'or ; et de gueules à la croix ancrée d'or, au chef d'azur chargé d'une étoile d'argent[33].

- Croix de chemin dites la Croix Verte (XVIIIe siècle), croix des Rocquiers (XVIIIe siècle).

Personnalités liées à la commune

- Albert Le Nordez (1844-1922), ecclésiastique, retiré à Huberville après sa démission d'évêque de Dijon.

- Pascal Lemeland (1923-1944), né à Huberville, résistant.

Héraldique

|

Les armes de la commune de Huberville se blasonnent ainsi : |

|---|

Voir aussi

Bibliographie

- René Gautier et al. (préf. Jean-François Le Grand, postface Danièle Polvé-Montmasson), 601 communes et lieux de vie de la Manche : Le dictionnaire incontournable de notre patrimoine, Bayeux, Éditions Eurocibles, coll. « Inédits & Introuvables », , 704 p. (ISBN 978-2-35458-036-0), p. 257.

- Livrets Huberville un patrimoine à découvrir par la SPH

- Archives numérisées par Paul Lemaignen

- Rapports de Julien Deshayes

- Photos prises par l'Association de sauvegarde du patrimoine

La partie historique est issue des archives communales et des recherches de Laurent Paez-Raezende et de Paul Lemaignen pour l'association de sauvegarde du patrimoine d'Huberville avec le concours de Julien Deshayes du pays d'art et d'histoire du Cotentin.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Résumé statistique d'Huberville sur le site de l'Insee

- Site de l'association de sauvegarde du patrimoine d'Huberville

Notes et références

Notes

- Population municipale 2020, légale en 2023.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : répertoire géographique des communes 2014 (site de l'IGN, téléchargement du 1er mars 2015)

- Distances routières les plus courtes selon Viamichelin.fr.

- « Géoportail (IGN), couche « Limites administratives » activée ».

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Normandie », sur normandie.chambres-agriculture.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Gonneville - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Huberville et Gonneville-Le Theil », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Gonneville - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Huberville et Cherbourg-en-Cotentin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Cherbourg – Maupertus - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Cherbourg – Maupertus - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Cherbourg – Maupertus - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- René Lepelley, Dictionnaire étymologique des noms de communes de Normandie, Condé-sur-Noireau, Éditions Charles Corlet, (ISBN 2-905461-80-2, BNF 36174448), p. 150.

- Renault 1867, Ann. dép. de la Manche, p.45.

- Réélection 2014 : « Huberville (50700) - Municipales 2014 », sur elections.ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Gautier 2014, p. 257.

- « Statue : Saint Éloi ».

- Œuvres mobilières classées à Huberville.

- Collectif, Blasons armoriés du Clos du Cotentin, Condé-sur-Noireau, Éditions Charles Corlet, , 214 p. (ISBN 2-85480-543-7), p. 77.

- « GASO, la banque du blason - Huberville Manche » (consulté le ).