Histoire des bibliothèques

L'histoire des bibliothèques commence avec les premiers efforts d'organisation des collections de documents. Les sujets d'intérêt incluent l'accessibilité de la collection, l'acquisition de matériaux, les outils de classification et de recherche, le commerce du livre, l'influence des propriétés physiques des différents matériaux d'écriture, le rôle dans l'éducation, les taux d'alphabétisation, les budgets, le personnel, les bibliothèques pour les publics ciblés, l'architecture, les modes d'utilisation et le rôle des bibliothèques dans le patrimoine culturel d'une nation, ainsi que le rôle du gouvernement, de l'église ou du parrainage privé.

A partir des années 1960, l'informatisation et la numérisation sont apparues et transforment de nombreux aspects des bibliothèques.

L'histoire des bibliothèques est un sous-domaine de la bibliothéconomie et de l'histoire.

Approche chronologique

Antiquité

Les premières véritables bibliothèques apparaissent en Mésopotamie pour les tablettes d’argiles puis en Égypte pour des rouleaux papyrus[1].

La Mésopotamie

La Mésopotamie est le premier lieu où l’on trouve des dépôts de textes[2]. Ces derniers ne sont pas organisés dans un cadre qui orienterait la constitution d’une collection, et il est donc difficile de les nommer « bibliothèque » à proprement parler[2]. En effet, ces dépôts servent surtout à avoir les textes sous la main, ils sont d’une fonction pratique immédiate sans objectif à long terme[2].

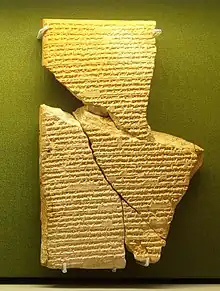

L’écriture étant florissante dans la région, on a découvert matériel de bibliothèque datant du IIIe millénaire avant notre ère[1], l’organisation des collections de textes apparaissent naturellement. Le support d’information majoritairement utilisé était la tablette d’argile qu’on stockait une fois cuite au four ou séchée au soleil[1].

Les premières bibliothèques connues sont de relatives petites tailles, quelques centaines de tablettes[2]. Elles sont présentes dans les lieux de productions des textes[2]. On sait que les temples de Babylone et de Ninive disposait de leurs propres bibliothèques alimentées notamment par des ateliers de copistes internes[1].

Les bibliothèques étaient également présentes dans les palais royaux qui disposaient de leur propres ateliers de copistes[1]. La plus importante qu’on ait découvert était celle d’Assurbanipal dans son palais de Ninive[1]. Elle date du VIIe siècle d’avant notre ère et étaient riche de 20 000 tablettes et fragments[1]. Ce sont des archéologues anglais qui les ont exhumés et cette collection est aujourd’hui au British Museum[1]. Ces textes sont essentiellement des titres de propriété, des lettres officielles et des textes religieux, mais on y trouve aussi des ouvrages scientifiques, de mathématiques d’astronomie et de médecine[1]. Un fait notable est que beaucoup de ces tablettes appartenaient à des séries et comportaient des estampilles de placement[1].

La bibliothèque du temple de Nabu à Khorsabad, découverte encore en place, est découverte et est constituée d’une structure autonome en argile et en roseau qui ressemble à des niches dans un mur[2]. Cette élément dédié à la conservation tout en garantissant l’accès au texte est accompagné de jattes et de paniers de rangements et de matériel d’écriture[2].

L’Égypte

Les bibliothèques égyptiennes sont issues d’un grand progrès local : les rouleaux de papyrus[1]. D’un encombrement réduit par rapport aux tablettes d’argiles mésopotamiennes, les lieux de conservation des textes sont d’une taille bien moindre[1]. Ils sont donc plus facile à créer et on trouve des petites bibliothèques dans les écoles, les temples et les palais[1].

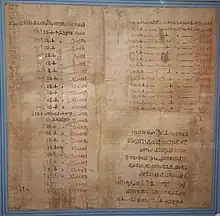

Parmi celles identifiées, la bibliothèque de Ramsès II semble avoir été la plus importante avec une collection de 20 000 rouleaux[1]. La bibliothèque de Karnak a été fouillée par Champollion[1] et celle du temple de Denderah par Mariette[1]. Celle de Thèbes a été décrite par Diodore de Sicile[1], on pouvait y lire « Médecine de l’Âme » sur son fronton[1].

La bibliothèque antique égyptienne la mieux conservée est celle d’Edfou[1]. On peut encore y lire le catalogue des livres sacrés sur l’un de ses murs[1].

La Grèce

Les bibliothèques grecques antiques sont surtout connues par les textes[1]. On date la création des premières bibliothèques publiques au VIe siècle avec notre ère, par des tyrans des cités, notamment Polycrate de Samos et Pisistrate d’Athènes[1].

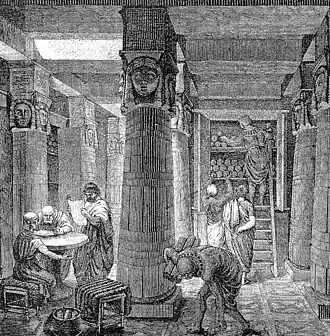

Ces bibliothèques s’étendent avec le rayonnement grec et deux bibliothèques majeures sont créés durant le IIIe siècle avant notre ère : la bibliothèque de Pergame par Eumène II[1], fouillée par Richard Bohn en 1885[1], et la bibliothèque d’Alexandrie fondée par Ptolémée Ier Soter grâce à l’influence de Démétrios de Phalère[1].

Cette dernière étend le concept de bibliothèque qui prend avec elle les prémices d’un « bibliothèque nationale » pour l’Égypte ptolémaïque[1]. En effet, elle a pour but le rassemblement et la mise en valeur des trésors culturels du royaume. Les Ptolémée déployèrent de grandes ressources pour la remplir et la faire rayonner. Avec l’objectif d’y trouver une copie de tous les ouvrages grecs mais aussi une traduction des œuvres étrangères significatives[1]. Ce rassemblement se fit par achat et aussi par contrainte, notamment en forçant les navires qui accostent à céder les documents qu’ils transportaient contre une copie. Les réflexions de bibliothécaires et des chercheurs qui y travaillaient ont établis les bases de la bibliothéconomie, de la catalographie et de la critique des textes[1]. Le poète et bibliothécaire Callimaque y établit un catalogue raisonné de la littérature grecque en 120 volumes[1].

La Rome Antique

Les bibliothèques de la Rome antique sont essentiellement privée jusqu’au premier siècle avant notre ère[1]. Elles sont notamment constituées de prises de guerres lors des conquêtes romaines[1], comme en -168 lorsque Paul-Émile remporte la bataille de Pydna et ramène dans son butin la bibliothèque des rois de Macédoine[1] ou en -70 lorsque Lucullus ayant vaincu Mithridate envoie à Rome la bibliothèque de Sinope[1].

La première bibliothèque publique romaine fut créée au premier siècle avant notre ère[1], après que, en -86, Sylla s’empare et envoie à Rome la bibliothèque dite d’Aristote après avoir pris Athènes[1]. Cette collection avec celles qu’il avait déjà passent ensuite dans les mains d’Asinius Pollion qui l’ouvre au public[1]. D’autres bibliothèques publiques s’ouvrent ensuite à la fin du siècle et jusqu’au début de notre ère[1]. Comme la bibliothèque octavienne et la bibliothèque du Palatin, toutes les deux fondées par l’empereur Auguste, qui servirent d’exemple pour Tibère, Caligula et Trajan qui fondèrent également des bibliothèques publiques[1]. Ce dernier mit un point d’honneur à faire un symbole de la bibliothèque Ulpia lors de sa construction. En effet, il la fit ériger en deux bâtiments de chaque côté de la colonne Trajane, un pour les auteurs latins et l’autre pour les auteurs grecs[1].

Cet élan de création de bibliothèques publiques se propagea ensuite pour être accessible par des groupes de citoyens ou de riches notables[1]. Pline le Jeune créa une bibliothèque publique à Côme en 96 par exemple[1]. Les ouvertures s’étendirent à toute la péninsule italique et dans les provinces et les colonies romaines[1]. Elles ont un format que les fouilles, notamment à Rome, Éphèse ou Timgad, ainsi que les mentions par les auteurs de l’époque ont permit de reconstituer : « dans les dépendances des temples ou d’autres lieux publics, elles comportaient une ou plusieurs salles de lecture, ornées de statues ou de bustes représentant Minerve, les Muses ou des écrivains célèbres. Les rouleaux de papyrus étaient disposés dans des niches munies de rayonnages ou des armoires mobiles. »[1]

Cet essor de la lecture et de la culture écrite tient du développement de l’école durant le Haut-Empire, où les manuscrits et les bibliothèques sont courants[1]. Les consultations se font généralement sur place mais les emprunts sont possibles d’après des faits rapporté par Aulu-Gelle[1]. Néanmoins, ces bibliothèques sont aussi soumises à la censure, on connait ainsi des actes de censures sur les œuvres de Jules César par l’empereur Auguste[1] mais aussi par l’empereur Julien, fondateur des bibliothèques d’Antioche et de Constantinople, qui s’acharna à détruire les textes religieux chrétiens[1].

L’arrivée du parchemin et la fin des bibliothèques antiques

L’invention du parchemin apporte un renouveau des supports des textes et de la façon de les entreposer[1]. Le gain est important par rapport au papyrus : plus résistant, plus facile à lire car assemblé en feuillets, il est plus durable que ce dernier et permet surtout d’écrire sur les deux faces[1]. Son usage se généralise au IIIe siècle au détriment du papyrus qui décline en même temps que les grandes bibliothèques antiques[1].

Au cours des IVe et Ve siècles, la plupart des grandes bibliothèques européennes sont détruites du fait des guerres et du fanatisme[1]. Les établissements qui émergent sont les bibliothèques chrétiennes. Au IVe siècle, la plupart des églises cathédrales en ont une, constituée principalement de livres de liturgies et d’exégèse[1]. Des notables chrétiens conservent, quant à eux des bibliothèques plus variées, comme Origène qui fonde la bibliothèque de Césarée de Palestine qui contenait 30 000 rouleaux[1].

Époque médiévale

Durant le Moyen Âge les plus grandes bibliothèques sont dans le monde musulman. Le monde catholique se remets difficilement de ses différentes crises mais l’apparition des universités et des premières grandes bibliothèques princières change la donne[1].

L’Empire byzantin

Maintenant la centralisation et la culture classique en langue grecque, l’Empire byzantin continue la lancée de l’Empire romain et les empereurs et les patriarches orthodoxes entretiennent leur bibliothèques privées[1]. Les monastères installent des ateliers de copistes qui rayonneront notamment sur le monde slave via les monastères de Kiev et de Novgorod[3]. Les monastères de Constantinople, par l’initiative de Théodore de Studium, de Patmos, du mont Athos et du mont Sinaï deviennent des centres de cultures incontournables[3].

Les liens culturels avec l’occident ne sont pour autant pas complètement coupés. On note notamment des cadeaux de manuscrits grecs aux français, dont les Œuvres du Pseudo Denys l’Aréopagite qui furent offertes en 827 à Louis le Pieu par Michel le Bègue[1] - [4]. Ces derniers accueillir également des moines copistes grecs avec ces livres qu’il affectèrent à l’Abbaye de Saint-Denis[3].

La fin des centres culturels et de production de livres dans l’Empire romain d’Orient commença avec le sac de Constantinople de 1204[1]. Depuis cet évènement, un vaste transfert des manuscrits grecs vers l’Italie commença. Il s’accéléra avec le temps jusqu’à la prise de la ville par les Ottomans en 1453[1].

Époque contemporaine (depuis 1815)

Les changements politiques et socioculturels du XIXe siècle entraînent une demande croissante de lecture, instructive ou récréative. Les bibliothèques dites « populaires » sont alors constituées pour tenter de répondre à ces besoins[3].

Notes et Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « History of libraries » (voir la liste des auteurs).

- Denis Pallier, Les bibliothèques, Presses Universitaires de France, (ISBN 2-13-052932-1 et 978-2-13-052932-3, OCLC 401561519, lire en ligne)

- Frédéric Barbier, Histoire des bibliothèques: d'Alexandrie aux bibliothèques numériques, Armand Colin, coll. « Mnémosya », (ISBN 978-2-200-63012-6)

- Sandras, Agnès, Des bibliothèques populaires à la lecture publique : colloque, Bibliothèque de l’Arsenal,, Villeurbanne, Presses de l’enssib, , 542 p (lire en ligne)

- « Œuvres du Pseudo Denys l’Aréopagite », sur BnF Essentiels (consulté le )

Annexes

Bibliographie

- James W. P. Campbell et Will Price, Bibliothèques, une histoire mondiale, Citadelles & Mazenod, , 320 p. (ISBN 978-2-85088-595-2)

- Agnès Sandras, Des bibliothèques populaires à la lecture publique : colloque, Bibliothèque de l’Arsenal, Villeurbanne, Presses de l'Enssib, , 542 p. (lire en ligne)

- Denis Pallier, Les bibliothèques, Paris, Presses Universitaires de France (réimpr. 2010), 12e éd. (1re éd. 1961), 128 p. (ISBN 978-2-13-057064-6)

- Frédéric Barbier, Histoire des bibliothèques : D’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles, Paris, Armand Colin, coll. « Mnémosya », (ISBN 978-2-200-63012-6)