Histoire de Terre-Neuve

Cet article résume l'histoire de Terre-Neuve qui est maintenant l'un des deux principaux territoires constituant la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les premières traces d'humains sur le territoire de Terre-Neuve remontent à 6 000 ans av. J.-C. Terre-Neuve a longtemps été une colonie anglaise avant de devenir une province canadienne en 1949.

Les origines

Précurseurs asiatiques

Les premiers signes de présence humaine sur l’île de Terre-Neuve datent d’environ 6 000 ans av. J.-C. et relèvent de la « Civilisation archaïque maritime », culture de pêcheurs et de chasseurs d’animaux marins. On note le développement du travail du bois, de tombeaux à tumulus (site de L'Anse Amour) et un usage abondant de l’ocre rouge, sur les côtes des provinces maritimes actuelles et de Terre-Neuve. Cette civilisation s’éteint vers -2000, peut-être à la suite de la submersion du plateau continental à cette époque.

Vers 850 av. J.-C. arrivent les paléo-inuits qui occupent l’île durant environ 700 ans. D'origine asiatique (Sibérie), ces Inuits ont émigré il y a plusieurs milliers d'années en traversant le détroit de Béring et en s’établissant en Amérique du Nord. Ils sont supplantés par les représentants de la Culture de Dorset et, simultanément par ceux de la culture « Recent Indian », ancêtres possibles des Béothuks. Ces deux cultures occupent l’île pendant le millénaire suivant.

Les Vikings

Les côtes de Terre-Neuve furent explorées pour la première fois par des Européens au début du Xe siècle. En effet, des vestiges vikings ont été retrouvés à L'Anse aux Meadows, à l’extrémité nord de l'île à la suite des fouilles menées par Helge Ingstad et son épouse, Anne Stine, en 1960. Selon la datation par le carbone 14, l'implantation n'aurait servi que durant une vingtaine d'années[1]. La dernière mention d'une expédition groenlandaise vers l'Amérique se trouve dans les annales islandaises de 1347 où il est décrit qu'un bateau du Groenland revenait d'un voyage au Markland[2]. Deux sagas islandaises, la Grœnlendinga saga ainsi que la Saga d'Erik le Rouge, racontent les découvertes vikings de l'Amérique du Nord. Cependant, il reste à ce jour impossible de dire avec certitude que les trouvailles archéologiques de l'Anse aux Meadows sont les restes des habitations des protagonistes de ces sagas. Terre-Neuve a souvent été associée au Vinland, une terre nommée par Leif Ericson au cours de son périple le long des côtes de l'Amérique du Nord, mais la situation précise de cet endroit fait encore l'objet de nombreux désaccords.

Pêcheurs et explorateurs européens

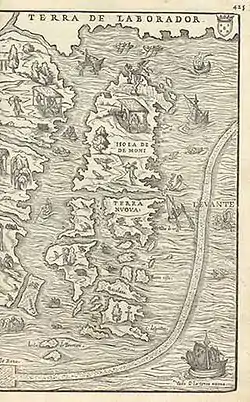

Il court sur la fréquentation des Grands Bancs plusieurs récits qui veulent y faire remonter la présence de pêcheurs européens au début du XVe siècle : outre certaines interprétations des voyages du Portugais João Vaz Corte-Real vers l’île de Bacalao, la source principale de ces allégations sur « des pêcheurs bretons de Paimpol et de Saint-Malo, des marins normands de Barfleur et de Dieppe, enfin ceux du Pays basque » paraît être l'ouvrage de Charles Desmarquets[3]. Ce récit a été repris complaisamment par plusieurs auteurs depuis, notamment Jean Mauclère[4] et Samivel[5].

La première expédition clairement documentée date de 1497 quand le pilote vénitien naturalisé anglais Jean Cabot [6] explore la région pour le compte de l’Angleterre et découvre les Grands Bancs de morue de Terre-Neuve. La pêche et l’exploitation des richesses naturelles marqueront le développement de l’île jusqu’à nos jours.

En 1501, Gaspar Corte-Real explore la côte est de l’Amérique du Nord pour le compte du Portugal. Il capture 57 autochtones du Labrador ou de Terre-Neuve pour les ramener au Portugal[7].

En 1502 des pêcheurs anglais commencent à fréquenter les bancs de Terre-Neuve, suivis par les Normands en 1506, les pêcheurs bretons de Dahouët en 1510 (à la suite de leur découverte de l'île Cap-Breton en 1504), de Bréhat en 1514, de Saint-Brieuc en 1516 puis des vaisseaux d’à peu près toutes les nations européennes ayant une façade sur l’Atlantique.

Vers 1530, 50 navires de pêche européens viennent chaque année pêcher la morue, amenant une population saisonnière de 1 250 personnes. Simultanément, les Inuits sur une partie du territoire de Terre-Neuve entrent en conflit avec les Beothuks, ainsi qu’avec les pêcheurs blancs. À partir de 1580, les affrontements sont endémiques entre Inuits et Européens.

Au cœur des rivalités coloniales

Les prises de possessions anglaises

- En 1578, la reine d'Angleterre Élisabeth concédait à Sir Humphrey Gilbert, beau-frère de son favori, Sir Walter Raleigh, « tous pays lointains païens et barbares non actuellement possédés par prince ou peuple chrétien ».

- Le 5 août 1583, Sir Humphrey Gilbert prit officiellement possession de Terre-Neuve. La plupart des puissances européennes, dont la France, n'avaient pas voulu reconnaître cette prise de possession. Les Anglais n'y installèrent pas moins leurs postes de pêche. Ce geste sera suivi, deux ans plus tard, par la destruction de la flotte de pêche espagnole par l’amiral Drake.

- C'est en 1610 que John Guy, marchand anglais de Bristol, établissait dans la baie de la Conception la première colonie permanente à Terre-Neuve. Il fonde la « Newfoundland Company » (à Cupids) malgré une interdiction de la Couronne. Le gouvernement britannique refusera le statut de colonie à Terre-Neuve durant deux siècles. La Newfoundland Company fera faillite en 1631.

- En 1611 le pirate Peter Easton construit un fort à Harbour Grace et, de là, écume l’Atlantique. L’endroit deviendra une colonie de pêcheurs. Les combats commencent bientôt entre colons britanniques et Béothuks. Ceux-ci seront progressivement repoussés vers l’intérieur de l’île. Cette opération dans l'histoire actuelle serait considérée comme un crime de guerre.

- En 1623, George Calvert, qui deviendra plus tard Lord Baltimore, fonda un comptoir à Ferryland. Il tenta d'y établir des colons catholiques, et s'y retira en 1629.

- En 1634, un décret royal nomme gouverneur de Terre-Neuve le capitaine du premier navire à aborder au printemps. Ce sera longtemps le seul gouvernement de l'île.

- En 1638, le corsaire David Kirke prend possession des propriétés de Lord Baltimore à Ferryland et se nomme gouverneur. Il chasse les colons catholiques et les remplace par une centaine de nouveaux colons.

De nombreux autres postes anglais surgiront par la suite sur les côtes orientales de Terre-Neuve.

Les tentatives françaises

À diverses reprises, à l'instigation d'influents armateurs français, ceux de La Rochelle en particulier, engagés dans l'industrie lucrative de la pêche sur les bancs de Terre-Neuve, la France avait vigoureusement protesté contre l'occupation de l'île par les Anglais.

Ce n'est cependant qu'en 1635 que les Anglais accorderont aux pêcheurs français la permission de faire sécher leurs prises de morue sur les rivages de l'île. C'est alors que la pittoresque baie de Plaisance, située sur la côte sud de Terre-Neuve, deviendra le principal centre d'activité des pêcheries françaises du littoral de l'île.

En 1655, le royaume de France nomme un premier gouverneur pour la petite colonie de pêcherie de Plaisance, Sieur de Kéréon.

En 1658, à la faveur de l'état de guerre qui existait alors entre la France et l'Angleterre, Louis XIV octroya à Nicolas Gargot de La Rochette, capitaine au long cours, le port de Plaisance, à titre de fief héréditaire, ainsi qu'une vaste concession s'étendant sur vingt-six lieues de profondeur dans la région du sud de Terre-Neuve.

En 1660, une commission royale désignait Nicolas Gargot comte de Plaisance et gouverneur de l'île.

En 1662, Louis XIV fit fortifier Plaisance. Il nomma gouverneur, Thalour du Perron, qui fut assassiné l'année suivante, ainsi que son aumônier, par des soldats de sa garnison. Quelques mois plus tard, un commissaire du roi, le sieur de Monts, se rendant à Québec, fit débarquer à Plaisance un détachement de soldats ainsi que des vivres et des munitions.

En 1663, le capitaine Nicolas Gargot, en conduisant à Québec le nouveau gouverneur de la Nouvelle-France, de Mésy, ainsi que François de Laval, l'évêque de Québec, laissa à Plaisance plusieurs familles de colons. De sorte qu'à l'époque, Plaisance était devenu un poste fortifié comptant quelque deux cents soldats, colons et pêcheurs.

C'est alors que la France décida d'exercer sa souveraineté sur toute la partie sud de l'île de Terre-Neuve, du Cap Race au Cap Ray, ainsi que sur les îles du littoral.

Au recensement de 1687, cette vaste région groupait 36 familles, la plupart d'origine basque, ainsi que 488 engagés, formant une population totale de 663 personnes, dont 256 demeuraient à Plaisance. À partir de 1662 une colonie française se développe dans la région de Plaisance. En 1690, l'Angleterre étant de nouveau en guerre avec la France, des flibustiers anglais, venus des côtes de l'est de Terre-Neuve, saccagèrent Plaisance, laissant la population dans le plus complet dénuement. La plupart des habitants ayant pris la fuite, il ne restait plus que 150 Français. De Prat était alors gouverneur.

L'année suivante, le 24 août 1691, les Anglais tentèrent un nouvel assaut contre Plaisance, mais le nouveau gouverneur, Joseph de Monbeton de Brouillan, les repoussa. Puis, après avoir formé de petits détachements, qu'accompagnaient des matelots basques, De Brouillan se porta à l'attaque des établissements britanniques de l'île qu'il dévasta à son tour, le mieux qu'il pût.

Les Anglais s'attaquèrent de nouveau à Plaisance, en 1692 et en 1693, mais ils ne purent réussir à en déloger les Français.

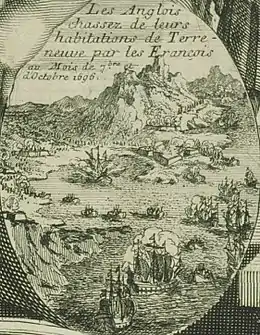

Puis, des secours étant arrivés de France et de Nouvelle-France, De Brouillan reprit l'offensive. Il partit le 9 septembre 1696, avec huit navires armés en provenance de Saint-Malo, en vue de s'emparer de Saint-Jean, chef-lieu de la côte anglaise de l'île. Ayant subi un échec, il était de retour à Plaisance le 17 octobre pour y trouver Pierre Le Moyne d'Iberville, arrivé avec sa flotte depuis le 12 septembre. C'est alors qu'une nouvelle expédition contre les postes anglais de Terre-Neuve s'organisa.

Le 1er novembre 1696, d'Iberville partit de Plaisance avec 124 hommes en direction de Ferryland où De Brouillan avait également dirigé ses troupes par bateaux. Ils y effectuèrent leur jonction le 6 novembre. D'Iberville voulait d'abord s'attaquer à Carbonear, qui ne pouvait être pris que par surprise. De Brouillan s'y opposa, insistant pour que Saint-Jean soit assiégé en premier lieu. D'Iberville y acquiesça de mauvaise grâce.

Arrivé devant Saint-Jean, le 28 novembre 1696, d'Iberville s'empara en quelques heures des deux premiers forts et assiégea le troisième qui capitula deux jours plus tard. Il lança ensuite des détachements de soldats contre le chef-lieu et les autres postes anglais qu'il pilla et détruisit au cours de l'hiver. De Brouillan, dont le concours lui avait été de peu de valeur, était retourné à Plaisance le 24 décembre.

L'affrontement s'est soldé par la perte de deux cents soldats britanniques et par la capture de 1 838 autres. D'Iberville avait détruit les postes anglais échelonnés sur la côte orientale de Terre-Neuve, tels que Saint-Jean, le chef-lieu; Petty Harbour, Bay Bulls, Ferryland, Renews, Portugal Cove, Torbay, Cape Saint Francis, Fermeuse, Aquaforte, Quidi Vidi, Brigus, Heart's Content, Bay de Verde, Port Grove, Old Pelican et New Pelican. Ces divers établissements comprenaient alors une population de 2 321 personnes, dont 293 résidents et 2 028 engagés.

Carbonear avait échappé à la destruction. Au printemps de 1697, d'Iberville s'apprêtait à attaquer Bonavista lorsque la Cour de France lui ordonna de se rendre à la Baie d'Hudson.

Plaisance est cédé à la France.

Les traités franco-anglais

- Au traité de Ryswick, signé le 25 septembre 1697, la France et l'Angleterre se rendaient mutuellement leurs conquêtes en Amérique. Les Français conservaient l'Acadie et Plaisance et les Anglais leurs établissements de Terre-Neuve. De plus, la France obtenait, dans la région de Plaisance, un vaste territoire s'étendant sur les côtes du sud-ouest de l'île, comprenant les baies de Plaisance, de Fortune et de l'Hermitage. À l'époque, des postes français avaient été établis à Petit-Plaisance, Pointe-Verte, Baie-Fortune, Grand-Banc, Hermitage ainsi qu'aux îles Saint-Pierre.

- En 1704, de nouveau, un Français né en Nouvelle-France, Jacques Testard de Montigny, commandant une expédition de miliciens français et d’Abénaquis, ravage les établissements anglais.

- En 1705, les Français soutiennent l’installation de vingt-cinq familles micmaques à Plaisance.

- En 1708, c’est le début de la pêche commerciale au saumon dans les rivières par Georges Skiffington. Les Béothuks seront peu à peu évincés de l'accès à cette ressource dans les années qui suivent par les Britanniques.

- Pastour de Costebelle, qui fut le dernier gouverneur de Plaisance, dans un rapport au ministre Pontchartrain, daté du 28 octobre 1708, donne de Terre-Neuve, en particulier de la région de Plaisance, une description détaillée dont nous extrayons les passages suivants :

« L'île de Terreneuve a trois cents lieues de circuit de Cap en Cap, sans approfondir dans l'enfoncement des baies dont elle est presque toute formée. Les terres étant extraordinairement coupées, la baie de Plaisance, qui se prend depuis le Cap Sainte-Marie, a 24 lieues de profondeur et 14 de largeur jusqu'au Cap Judas qui en forme l'ouverture. Elle renferme plusieurs îles dont les plus observées sont l'Île Rouge et l'Île Longue qui ne sont point habitées. Il n'y a aucun bois propre à la construction et à la mâture des vaisseaux, excepté du côté de la Régente dont on peut tirer quelques mâts de hunes pour des bâtiments de 28 à 30 canons. Encore faut-il couper vingt arbres pour en trouver un de bon. Il ne faut pas compter cet endroit à pouvoir fournir des bois d'une véritable utilité.

Du fond de la baie de Plaisance il n'y a que trois quarts de lieue à percer pour pouvoir joindre la baie fréquentée par les Anglais, appelée la baie de la Trinité ... D'un havre appelé le degrat de Jean de Bordeaux, à trois lieues du Petit Plaisance, il n'y a que sept lieues de terre à traverser pour aller dans la baie de la Conception, d'où vous tombez dans la baie de Charbonnière et de Charbonnière à Belle-Isle il y a quatre lieues .. . . Vous avez dans la même baie le port de Postegrue, où il ne peut mouiller que des vaisseaux de 60 tonneaux, suivant la côte de l'Ouest jusqu'au cap de Ray distant de celui de Sainte-Marie de 80 lieues nous avons des havres connus et fréquentés pour la pêche à la morue qui sont le Grand Martin, le Petit Martin, les Burins, le Petit et le Grand Saint-Laurent et la baie de l'Asne dont l'entrée est très dangereuse et l'on n'oserait y naviguer sans pilote du pays. Prolongeant la même côte vous arrivez aux Isles Saint-Pierre sur laquelle les habitants ne peuvent point hiverner faute de bois à brûler ... La baie de la Fortune joignant celle des Espoirs a 25 à 30 lieues de profondeur, c'est celle où tous les habitants sont en nombre de 28 à 30 familles établies et font la pêche en différents postes … La pêche du saumon est abondante généralement dans les fonds de toutes les baies dont l'île de Terre-Neuve est remplie où se déchargent les rivières d'eau douce qui se forment par la quantité d'étangs qui sont sur l'île. Le saumon qui va chercher les rapides pendant les mois de juin et juillet pour répandre sa semence abonde infiniment dans cette saison, mais ils sont beaucoup moins gros qu'en France. Il s'en place communément dans une barrique 80 à 90 de ceux qu'on a dans le pays.

La pêche à la morue étant la plus avantageuse et la plus infaillible détruit celle de tous les autres poissons et c'est l'unique à laquelle tous les habitants s'attachent, n'en connaissant point d'autres d'un plus assuré débit ni qui puisse fournir à charger la quantité des bâtiments qui viennent dans ce port ...

Les forêts ne sont que du bois de sap, merisier et épinette, les autres manquent généralement de nourriture par l'ingratitude de la terre, étant venus dans une certaine grosseur suivant le plus ou moins de leur avantageuse situation manquent tout d'un coup de sève et pourrissent de leurs pieds ce qui fait que pour en trouver des bois soit pour la mâture ou la construction, il faut en abattre dix pour en avoir un de bon.

La chasse du pays la plus utile à l'entretien de ses habitants est celle du cerf ou caribou, son bois est plat. La viande en est fort bonne et les chasseurs nous la vendent ordinairement six sous la livre : c'est la difficulté et l'éloignement du transport qui cause sa cherté.

Nous avons beaucoup de lièvres et des perdrix, ces deux espèces blanchissent comme neige dans l'hiver et reviennent en printemps les lièvres moins roux qu'en France et les perdrix du plumage des gélinettes des bois, elles perchent souvent de même. Il n'y a point d'endroit dans tout ce continent où elles soient si bonnes qu'à Plaisance pour la quantité de petits fruits rempants dont elles se nourrissent et qu'elles ne trouvent pas ailleurs où les terres sont beaucoup plus longtemps couvertes de neige que sur cette île où nous avons souvent des dégels dans les mois de l'hiver qui devraient être les plus rudes.

Si les habitants n'avaient pas de plus avantageux travail que celui de s'appliquer à la chasse ordinaire, ils pourraient tirer sur cette île, des ours, des loups, des renards rouges et argentés, des castors et des martres dont les peaux sont de valeur, mais ils trouvent encore mieux leur compte à scier des planches, à construire des canots, chaloupes et à préparer pendant l'hiver tout ce qui est nécessaire à la pêche des morues qui fournit de tout temps de fort grandes occupations à ceux qui veulent s'y appliquer. »

- En 1709, La prise de Saint-Jean de Terre-Neuve est une bataille au cours de laquelle les forces françaises prirent la place-forte de Saint-Jean aux Anglais en 1709. C'est Joseph de Monbeton de Brouillan dit Saint-Ovide, lieutenant de roi et futur gouverneur de l'Acadie, qui commanda l'attaque de Saint-Jean de Terre-Neuve, avec l'appui de son supérieur, le gouverneur de Plaisance, Philippe de Pastour de Costebelle, et du gouverneur de l'Acadie Daniel d'Auger de Subercase.

- En 1713, c’est le Traité d'Utrecht. La possession de Terre-Neuve par la Grande-Bretagne est définitivement reconnue par les Français. Plaisance est abandonnée par les Français, mais des colons se maintiennent aux environs de Cape Ray.

Amérindiens et Inuits

- En 1729, un décret nomme gouverneur de l’ensemble de l’île le plus haut officier de marine présent. Henry Osborn, le premier, nomme des juges de paix et instaure des tribunaux permanents.

- En 1730, une confrontation générale éclate entre Béothuks et Micmacs. Pourvus d’armes à feu, les seconds chassent les premiers de l’ouest de l’île. Simultanément, les Inuits les chassent de la côte nord de l’île.

- En 1762, c'est le débarquement d’une armée française dirigée par Charles-Henri-Louis d'Arsac de Ternay qui ravage la colonie avant d’être repoussée par une armée britannique commandée par William Amherst.

- En 1765, un traité entre les Inuits et le gouverneur de Terre-Neuve, Hugh Palliser mets fin aux affrontements entre Inuits et Britanniques.

- En 1769 une proclamation interdit aux colons britanniques de tuer ou de maltraiter les Béothuks. Elle reste lettre morte et deux expéditions envoyées pour contacter pacifiquement les autochtones échouent.

- En 1771 au Labrador arrivent Jens Haven et les premiers missionnaires moraves. Ce groupe évangélique allemand construira une série de postes de traite en pays inuit et évangélisera ceux-ci.

- Durant cette période, la vie à Terre-Neuve est aussi marquée par les affrontements entre Catholiques et Protestants, en 1778, c’est le rappel, par Westminster, des “lois pénales” interdisant la célébration du culte catholique. Le gouverneur Richard Edward refuse d’appliquer la mesure qui n’entre en vigueur qu’en 1784. En 1794, l’île recevra son premier évêque catholique.

- En 1783, conséquence de la guerre d'Indépendance américaine, la France recouvre des droits de pêche sur la côte ouest de Terre-Neuve.

- En 1784, la guérilla entre colons et Béothuks culmine avec le massacre d’une bande d’environ soixante Béothuks par des colons britanniques conduits par John Peyton Sr. Les “Masterless Men”, semi-hors-la-loi de la côte sud, sont les premiers britanniques à vivre à l’intérieur. Ils vivent de chasse et de pillage. Ils tracent aussi les premiers chemins.

- En 1791 est créée une “Court of Civil Jurisdiction” présidée par John Reeves. qui rédigera un rapport sur l’urgence de secourir les Béothuks menacés d’extinction.

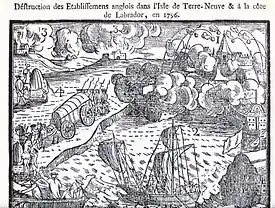

- En 1796, le contre-amiral Joseph de Richery fit une razzia sur les établissements anglais de terre-Neuve, qu'il pilla puis incendia emportant le butin vers la France.

- Vers 1800, on observe une chute dramatique des prises de saumons, décimés par la surpêche, de même que l’extinction de certaines espèces d’oiseaux de mer (Grand Pingouin) dont les œufs ont été surexploités. Les Béothuks sont privés de deux de leurs sources d’alimentation.

- En 1800, les autorités découvrent un complot en vue d’un soulèvement des Irlandais de l’île, les rebelles ayant rejoint la Society of United Irishmen. Soixante-cinq années après les faits, l'historien Charles Pedley allègue sans preuve que ceux-ci furent dénoncés par l’évêque O’Donel[8]. Cinq rebelles sont pendus. 35 000 irlandais émigreront à Terre-Neuve dans les trois décennies qui suivent.

- À partir de 1808, William Carson amorce un mouvement réformiste, revendiquant une Assemblée élue comme dans les colonies britanniques. L’île n’a toutefois encore comme statut que celui de « station de pêche ».

- En 1817, pour la première fois, le gouverneur, le Vice-Amiral Pickmore, prévoit passer l’hiver dans l’île mais il meurt en février. Néanmoins, ses successeurs résideront à Saint-Jean en permanence.

- L’année suivante, des émeutes ont lieu quand des chômeurs affamés pillent les réserves de nourriture de leurs voisins.

- En 1820, une expédition commandée par le capitaine Buchan cartographie l’intérieur de l’île et échoue dans une ultime tentative de nouer des contacts amicaux avec les Béothuks. Malgré ces tentatives tardives des Britanniques vers un contact paisible avec les autochtones de Terre-Neuve, les conflits avec des colons armés, la fuite des autochtones à l'intérieur de l'île où la vie est plus difficile, ainsi que les maladies introduites par les Européens rend la survie des Béothuks impossible. Certains désignent la tragédie des Béothuks comme un génocide[9]. D'autres s'opposent à ce point de vue[10] - [11]. Ce sujet est une source de débat et de controverse[12]. La dernière Beothuk, Shawnadithit, meurt à Saint-Jean, Terre-Neuve en 1829[13]. La question des Béothuks est abordée dans une œuvre de fiction Le Saga des Béothuks de Bernard Assiniwi qui gagna le prix France-Québec Jean-Hamelin.

Changement de statut, réformes et agitation

- Enfin, en 1824, le statut de l’île passe de “station de pêche” à “Colonie de la Couronne”. La colonie a aussitôt son premier gouverneur résident, sir Thomas Cochrane.

- En 1827, le juge Des Barres et le commerçant W.E. Cormack fondent “The Boeothick Institution” dans le but de prendre contact avec et de protéger les Béothuks, ainsi que de les étudier. Une expédition commandée par Cormack ne trouve que des vestiges : les Béothuks semblent déjà disparus. C’est en 1829 que mourra à Saint-Jean, Shanawdithit, qui reste la dernière des Béothuks connue aux Européens.

- En 1832, c’est la création d’une chambre d’Assemblée et premières élections législatives. Les élections sont souvent marquées par des affrontements interconfessionnels qui font un mort et plusieurs blessés en 1850.

- Après 1840, commence l’expansion de la chasse aux phoques. Plus de 500 000 animaux sont tués et plus de 400 navires y participent annuellement.

- En 1844, l’île se dote d’un système scolaire confessionnel, catholique et protestant.

- En 1855, l’île obtient la responsabilité ministérielle avec Philip Francis Little, libéral, comme Premier ministre.

- En 1866, l’île devient le terminus du premier câble télégraphique transatlantique.

- Aux élections de 1869, les électeurs rejettent un projet de confédération avec le Canada.

- En 1888 Saint-Jean se dote du premier conseil municipal de la colonie et le seul jusqu’en 1949. L’année suivante, le gouvernement contracte un premier emprunt à Londres.

- En 1892, Wilfred Grenfell, médecin, commence la fondation de cliniques, d’hôpitaux, de coopératives et d’écoles avant de fonder la “International Grenfell Association” pour recueillir des fonds. Il devient un critique virulent des institutions telles que l’endettement des pêcheurs et les écoles confessionnelles. Cette même année, la diminution des troupeaux de caribous du Labrador entraîne une famine qui fera 150 morts chez les Naskapis.

- En 1894, c’est la faillite de la Bank of Saint-John qui entraîne une crise économique. Le premier ministre Robert Bond doit offrir sa fortune personnelle en garantie pour obtenir des prêts des banques au gouvernement. Cela ranime les projets de confédération avec le Canada mais en 1897 le Canada rejette une demande d’annexion.

- En 1902 a lieu la première grève des chasseurs de phoques qui tentent, sans succès, d’obtenir de meilleures conditions de travail.

- En 1904, la France renonce à ses pêcheries sur la “French Shore” à la suite d’un accord global avec le Royaume-Uni.

- En 1907, Terre-Neuve accède au statut de Dominion, qui sera confirmé en 1926 et en 1931.

- En 1908, les pêcheurs fondent la Fishermen’s Protective Union (FPU) à la fois syndicat et parti politique, sous la direction de William Coaker. En 1909, c’est la formation du syndicat des pêcheurs (FPU) par W.F.Coaker. En 1913, la FPU fait élire plusieurs députés au parlement, dont W. Coaker.

- En 1914, Terre-Neuve entre en guerre aux côtés de la mère-patrie et procède à la formation d’un corps d’armée qui sera décimé à la Bataille de la Somme, en 1916.

- Dès 1920, c’est le début d’une longue crise reliée à l’endettement du pays à la suite de la guerre. Tentative de réglementer l’industrie des pêches sous le gouvernement de William Coaker. Ce sera un échec et la FPU ne s’en relèvera pas.

- Le gouvernement de Richard Squires est marqué par une suite de scandales et l’instabilité ministérielle. Cinq gouvernements se succèdent en deux ans en 1923 et 1924.

- En 1924, c’est la création du Fisher’s Regulations board pour réglementer l’industrie de la pêche. Le droit de vote est accordé aux femmes en 1925.

- 1927 voit la fin d’un long litige territorial avec le Canada : le Conseil Privé de Londres attribue le Labrador à Terre-Neuve.

- Le 18 novembre 1929, le sud de l'île est frappé par un raz de marée dévastateur provoqué par le tremblement de terre des Grands Bancs

- En 1932, le gouvernement est aux abois et Imperial Oil lui accorde un prêt en échange d’un monopole sur la vente des produits pétroliers au pays. Une manifestation de chômeurs à Saint-Jean tourne à l’émeute.

- En 1933 des émeutes causées par la famine se produisent au Labrador, ce qui entraîne la création des “Newfoundland Rangers”. Une commission mixte britanno-terre-neuvienne se penche sur la réforme du gouvernement à Terre-Neuve.

- En 1934, l’État est en faillite. Le service de la dette absorbe 63 % des revenus. L’Assemblée s’abolit elle-même. Dans un geste sans précédent, le statut de Dominion est suspendu et le Royaume-Uni confie le gouvernement à une commission de fonctionnaires nommés par Londres.

Province canadienne

- Avec la Seconde Guerre mondiale, les Canadiens prennent le contrôle de l’aéroport de Gander et construisent une base aérienne au Labrador, à Goose Bay. Les Américains y stationnent des détachements et construisent des installations portuaires. En 1941 l’île se couvre de bases militaires. En 1943 plus de 10 000 militaires américains et 6 000 canadiens occupent le pays.

- Après la fin de la guerre, le Royaume-Uni manifeste en 1946 le désir de se séparer de cette coûteuse colonie et une convention nationale est formée pour étudier la “forme future du gouvernement”.

- Deux référendums d’autodétermination auront lieu en 1948. Le premier référendum donna faveur à l'indépendance de Terre-Neuve à 45 % contre 41 % pour l'annexion au Canada et 14 % pour rester un Dominion. Le second référendum donna officiellement 52 % en faveur de l'annexion au Canada contre 48 % pour l'indépendance de Terre-Neuve. Le principal avocat de cette option, Joey Smallwood un travailliste rallié au parti libéral, devient premier ministre et Terre-Neuve devient la dixième province canadienne en 1949.

- En 1955, c’est la grève des bûcherons à Grand Falls et Corner Brooks, réprimée par le gouvernement Smallwood qui adopte des lois antisyndicales réprouvées par l’Organisation Mondiale du Travail.

- En 1961 c’est l’arrivée de la première flotte de pêche soviétique comprenant 52 chalutiers et 4 “vaisseaux-mères”. C’est le début d’un long conflit international sur les pêcheries qui s’aggravera jusqu’à la chute dramatique des prises à la fin du vingtième siècle.

- En 1963, c’est le début du “Fisheries Household Resettlement Program” : fermeture de villages isolés dans le but de faciliter l’accès aux services publics. Plus de 30 000 personnes sont “relocalisées”. Interdiction du droit de grève dans les hôpitaux et les écoles.

- En 1969, le conflit ressurgit avec le Québec : arrêt de la phase II du projet hydro-électrique de Churchill Falls, au Labrador, à la suite du désaccord entre les deux provinces, Terre-Neuve trouvant que l’accord actuel avantage trop le Québec. En effet, au début des années soixante, la province atlantique a accepté un accord par lequel l’électricité du Labrador est vendue à taux fixe à la province francophone. Le Québec veut rouvrir le dossier des frontières du Labrador, ce que Terre-Neuve refuse catégoriquement.

- En 1973 la raffinerie de pétrole de Come by Chance est ouverte en grande pompe. Elle ferme en 1975 et déclare faillite en 1976. Des scandales impliquent l’homme d’affaires John Shaheen, proche de l’ex P.M. Joey Smallwood. Des écologistes viennent manifester contre la chasse aux phoques, ce qui est le début d’une campagne internationale.

- En 1979 on découvre le champ pétrolifère d’Hibernia, au large de l’île.

- En 1981 L’International Grenfell Association cède son réseau d’institutions au gouvernement provincial.

- En 2001, la Province adopte officiellement le nom "Terre-Neuve et Labrador".

- Au tournant du siècle, les promesses du pétrole off-shore tardent à se manifester et Terre-Neuve est encore la province canadienne ayant le plus haut taux de chômage et de pauvreté.

Voir aussi

Articles connexes

Références

- John Haywood, Atlas des Vikings 789-1100, éditions Autrement, Paris, 1995, pp.98-99

- John Gwyn, The North Atlantic Saga, Being the Norse Voyages of Discovery and Settlement to Iceland, Greenland, and North America, Oxford University Press, Oxford, 1986, p. 136

- Charles Desmarquets, Mémoires chronologiques pour servir à l'histoire de Dieppe et à celle des navigations françaises, Paris, Libr. Desauges, : une analyse du contenu de ce livre et du crédit qu'il faut y ajouter est donnée par exemple dans la préface de Ch.-A. Julien au volume Les Français en Amérique dans la première moitié du XVIe siècle, Presses Universitaires de France, (réimpr. Voyages au Canada, 1989, éd. La Découverte).

- Caravelles au large – le véritable découvreur de l'Amérique : Jean Cousin, marin dieppois, Paris,

- Dans L’Or de l'Islande, éd. Arthaud, 1963.

- (italien : Giovanni Cabotto, anglais : John Cabot, vénitien : Zuan Chabotto)

- C'est le cosmographe Albert Cantino qui, dans une lettre datée du 17 octobre 1501 rendant compte des découvertes des Corte-Real à la Terra verde (Terre-Neuve), parle des 57 captifs indigènes : « J'ai vu, touché et examiné ces peuples, et commençant par leur taille, déclare qu'ils sont relativement plus grands que nous en moyenne, ayant les membres en proportion et bien formés. Les cheveux des hommes sont longs, comme nous les portons nous-mêmes et ils les portent frisés et ils ont la figure marquée de grands signes et ces signes ressemblent à ceux des Indiens [des Indes). » cité d'après F.-M. Gagnon, « Ils se peignent le visage... », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 30, no 3, , p. 365 (lire en ligne).

- « The United Irish Uprising in Newfoundland, 1800 »

- Al Purdy, The Canadian Review of Sociology and Anthropology 1 mai 1998, http://www.articlearchives.com/humanities-social-science/anthropology-archaeology/1501732-1.html

- Ralph Pastore, Post-Contact Beothuk History Heritage Newfoundland

- Olaf U. Janzen, A Reader's Guide to the History of Newfoundland and Labrador to 1869: Beothuk and Mi'kmaq

- William D. Rubinstein, "Genocide and Historical Debate: William D. Rubinstein Ascribes the Bitterness of Historians' Arguments to the Lack of an Agreed Definition and to Political Agendas"], History Today, Vol. 54, Apr 2004, Questia, subscription required

- « Shawnadithit » dans L'Encyclopédie canadienne, Historica Canada, 1985–. (consulté le ). et « Beothuk » dans L'Encyclopédie canadienne, Historica Canada, 1985–. (consulté le ).