Fosse n° 11 - 19 des mines de Lens

La fosse no 11 - 19, dite Saint-Pierre ou Pierre Destombes, est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Loos-en-Gohelle. Le puits no 11 est commencé en 1891 ou 1893 par la Compagnie des mines de Lens, près des limites avec la commune de Lens. En 1909, le puits d'aérage no 11 bis est mis en service sur un autre carreau, plus à l'ouest. Des cités, des écoles et une église, sont édifiés à proximité de la fosse, sur les communes de Lens, Liévin et Loos-en-Gohelle.

| Fosse no 11 - 19 des mines de Lens dite Saint-Pierre ou Pierre Destombes | |||

.JPG.webp) La tour d'extraction du puits no 19 et le chevalement du no 11. | |||

| Puits n° 11 | |||

|---|---|---|---|

| Coordonnées | 50,443206, 2,788481[BRGM 1] | ||

| Début du fonçage | 1891 ou | ||

| Mise en service | |||

| Profondeur | 852 mètres | ||

| Étages des accrochages | 189 mètres... | ||

| Arrêt | |||

| Remblaiement ou serrement | 1987 | ||

| Puits n° 19 | |||

| Coordonnées | 50,443517, 2,789428[BRGM 2] | ||

| Début du fonçage | 1954 | ||

| Mise en service | 1960 | ||

| Profondeur | 815 mètres | ||

| Arrêt | 31 janvier 1986 | ||

| Remblaiement ou serrement | 1987 | ||

| Administration | |||

| Pays | France | ||

| Région | Hauts-de-France | ||

| Département | Pas-de-Calais | ||

| Commune | Loos-en-Gohelle | ||

| Caractéristiques | |||

| Compagnie | Compagnie des mines de Lens | ||

| Groupe | Groupe de Lens Groupe de Lens-Liévin Groupe de Lens-Liévin-Béthune |

||

| Unité de production | UP de Lens | ||

| Secteur | Secteur Ouest | ||

| Siège | Siège no 19 de Lens | ||

| Ressources | Houille | ||

| Concession | Lens | ||

| Protection | |||

| Géolocalisation sur la carte : Pas-de-Calais

Géolocalisation sur la carte : France

| |||

La Compagnie des mines de Lens est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Lens. En 1952, ce dernier fusionne avec le Groupe de Liévin pour former le Groupe de Lens-Liévin. Le puits no 19 est commencé en 1954, et commence à extraire en 1960. La fosse devient alors siège de concentration. Le puits no 19 ne possède pas de chevalement, mais une tour d'extraction en béton, haute de 66 mètres, similaire à celle de la fosse no 10 du Groupe d'Oignies et celles de la fosse Barrois des mines d'Aniche.

Dès 1960, les fosses nos 2 - 2 bis, 3 - 3 bis, 4 et 9 sont concentrées sur le 11 - 19, en 1966, la fosse no 12, puis en 1973, la fosse no 7 - 7 bis. La production de toutes ces fosses remonte alors par les deux puits, c'est à cette date que les trois terrils prennent de l'importance. Les puits de service d'aérage puis de service ferment peu à peu, et la fosse no 11 - 19 ferme le . Les puits sont remblayés en 1987. La même année, l'église est détruite.

Alors que le lavoir et le triage sont détruits, les installations principales sont conservées, et rénovées. Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits nos 11 et 19. Les terrils nos 74, 74A et 74B sont conservés, et les cités ont été en grande partie rénovées. La fosse est maintenant, avec la fosse Delloye, la fosse no 9 - 9 bis, et la fosse Arenberg, un des quatre principaux sites conservés, et un des sites majeurs du bassin minier. La salle d'œuvre paroissiales Saint-Pierre, les écoles et le dispensaire sont inscrits aux monuments historiques le , et la fosse est classée par arrêté du , son inscription étant intervenu le . La cité pavillonnaire des Provinces, son presbytère, son groupe scolaire, avec la maison du directeur et la maison des sœurs, à Lens, la cité pavillonnaire Saint-Albert à Liévin et Loos-en-Gohelle, l'école de cette cité à Liévin, la cité pavillonnaire no 11, la maison d'ingénieur dans cette cité, la fosse no 11 - 19, et les terrils nos 74, 74A et 74B, à Loos-en-Gohelle, ont été inscrits le sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

La fosse

Fonçage

Les travaux de la fosse no 11, dite Saint Pierre ou Pierre Destombes, commencent en 1891[SB 1] ou le au sud de Loos-en-Gohelle, près des limites avec Lens[A 1], à 1 600 mètres au sud du clocher de Loos-en-Gohelle[SB 1]. L'orifice du puits est situé à l'altitude de 75 mètres[JA 1]. Le niveau a été passé avec quelques difficultés à l'aide de quatre pompes de 55 centimètres de diamètre, donnant de six à huit coups par minute[SB 1]. La venue d'eau maximale a été de 7 000 hectolitres à l'heure. Le diamètre utile du puits est de 4,80 mètres[SB 1]. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 160 mètres[JA 1].

La fosse est baptisée en l'honneur de Pierre Destombes, administrateur de la compagnie[A 1].

Exploitation

.jpg.webp)

L'exploitation commence le [A 1]. Le premier accrochage est établi à la profondeur de 189 mètres[SB 1]. L'architecture de la fosse no 11 est commune avec celle des puits nos 5, 8 - 8 bis[A 2], 9[A 3], 12[A 1], 2 bis[A 4], 13[A 5], 14[A 6] et 16[A 7], toutes ouvertes entre la fin du XIXe siècle et la veille de la Grande Guerre.

Le , les travaux du puits d'aérage no 11 bis commencent 875 mètres au sud-ouest[note 2] du puits no 11, sur un autre carreau. La mise en fonction du puits a lieu le , dès qu'il a atteint la profondeur de 320 mètres. Quelques années plus tard, les cités de la fosse no 11 se sont édifiées autour du carreau du puits d'aérage[A 5].

Pendant la Première Guerre mondiale, les installations de la fosse no 11, à l'instar de toutes les autres fosses, sont complètement détruites. La reconstruction dure encore quelques années après la fin de la guerre. Le carreau de fosse est reconstruit dans un style propre aux mines de Lens, et commune aux autres puits nos 2 bis, 3 bis, 4, 5, 7 - 7 bis, 8, 9, 12, 13, 14, 15 - 15 bis et 16[note 3].

La Compagnie des mines de Lens est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Lens. En 1952, ce dernier fusionne avec le Groupe de Liévin pour former le Groupe de Lens-Liévin[B 1]. À cette occasion, il s'avère nécessaire d'ouvrir des fosses de concentration afin de concentrer en certains points l'extraction des multitudes de puits de l'ancienne compagnie. À ce titre, la fosse no 18 - 18 bis est ouverte au nord de la concession de Lens à Hulluch pour concentrer l'exploitation des charbons maigre, le puits no 19 est ouvert à Loos-en-Gohelle auprès du puits no 11 car cette fosse occupe une position centrale[B 1].

Le puits no 19 est entrepris à 80 mètres à l'est-nord-est[note 2] du puits no 11 à partir de 1954. Le puits a un diamètre de 6,65 mètres car il est équipé de deux compartiments. La profondeur de 585 mètres est atteinte en 1957. La tour d'extraction mesure 66 mètres de hauteur, et pèse 10 000 tonnes[B 1]. Ses cages contiennent quatre plateaux pouvant emporter chacun une berline de 3 000 litres. La salle des machines est située au sommet de la tour, et possède deux machines d'extraction de 4 000 chevaux. Un lavoir est construit de la fosse afin de traiter les gros calibres[B 1].

La fosse commence à extraire en 1960, à l'étage de 475 mètres. Les fosses nos 2 - 2 bis, 3 - 3 bis, 4 et 9 cessent d'extraire et sont concentrées sur la fosse no 11 - 19 pour laquelle elles continuent d'assurer le service et l'aérage[B 1]. La fosse no 12 est concentrée en 1966. À cette date, l'extraction passe également de 475 mètres à 585 mètres. La fosse a un rendement de 8 000 tonnes par jour l'année suivante, alors qu'elle était initialement prévue pour remonter 6 000 tonnes quotidiennement[B 1].

Un nouvel accrochage est établi à 710 mètres en 1971. Les skips sont remplacés par un convoyeur à bande pour effectuer la mise à terril. La fosse no 7 - 7 bis des mines de Liévin est concentrée sur la fosse no 11 - 19 en 1973. Au fil des années, les puits de service du siège de concentration sont remblayés, la fosse no 7 - 7 bis ferme en 1984[B 1].

La fosse no 11 - 19 ferme le . Les puits nos 11 et 19, respectivement profonds de 852 et 815 mètres sont remblayés en 1987[B 1].

.jpg.webp) La fosse no 11 détruite.

La fosse no 11 détruite..JPG.webp) La fosse no 11 reconstruite.

La fosse no 11 reconstruite..JPG.webp) Le chevalement du 11 et la tour d'extraction du 19.

Le chevalement du 11 et la tour d'extraction du 19..JPG.webp) La tour d'extraction du 19 et son bâtiment.

La tour d'extraction du 19 et son bâtiment..JPG.webp) Vue générale du carreau de fosse depuis le terril conique no 74A.

Vue générale du carreau de fosse depuis le terril conique no 74A.

Reconversion

Le lavoir est ensuite détruit, mais la plupart des installations de la fosse ont été conservées, puis rénovées. La fosse est inscrite aux monuments historiques le .

Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits nos 1, 1 bis et 1 ter. Le BRGM y effectue des inspections chaque année[1]. La tour et le bâtiment d'extraction du puits no 19 ainsi que l'ensemble de son dispositif technique et le chevalement et le bâtiment d'extraction du puits no 11 avec également l'ensemble de son dispositif technique, le bâtiment des machines du puits no 11 avec l'ensemble de son dispositif technique font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [2]. La fosse no 11 - 19 fait partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été inscrits le sur la liste patrimoine mondial de l'Unesco. Elle constitue une partie du site no 63[3].

Culture commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais y a été installée.

Les terrils

L'exploitation de la fosse n°11 - 19 a généré la création de trois terrils, bien qu'ils ont également été alimentés par d'autres fosses de la compagnie. Ceux-ci sont numérotés 74, 74A et 74B[note 4], et figurent parmi les 339 terrils de la région[4]. Le terril no 74, dit 11 - 19 de Lens Est, est, à l'instar du terril no 74A, dit 11 - 19 de Lens Ouest, un terril conique. Le terril no 74B, dit 11 - 19 de Lens Nouveau, est un terril tabulaire[5]. La hauteur des deux terrils conique est d'environ 146 mètres, leur altitude par rapport au niveau de la mer est de 187,50 mètres. Les trois terrils s'étendent sur 90 hectares et ont un volume de 24 000 000 m3[5]. 205 espèces végétales, 82 espèces d’oiseaux, deux espèces de batraciens et reptiles, douze espèces de mammifères, neuf espèces de libellules et 53 espèces de papillons de jour et de nuit ont été recensés sur le site[4] - [6] - [7] - [8].

Un peu plus au nord, accolés au terril tabulaire, se trouvent les terrils nos 79 et 79A[note 5], respectivement dénommés 16 de Lens Est et 16 de Lens Ouest. Érigés par l'exploitation de la fosse no 16, mais également d'autres fosses, il s'agissait de deux terrils coniques, qui sont en cours d'exploitation, bien que ces dernières années, leur volume ne diminue pas énormément.

Les terrils nos 74, 74A et 74B font partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été inscrits le sur la liste patrimoine mondial de l'Unesco. Ils constituent une partie du site no 63[3].

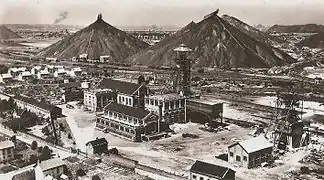

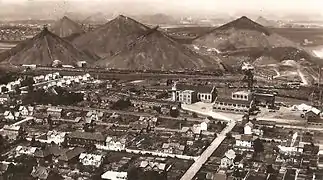

Les terrils nos 74 et 74A, avant l'ouverture du puits no 19.

Les terrils nos 74 et 74A, avant l'ouverture du puits no 19. Les terrils en second plan sont les nos 79 et 79A, ceux de la fosse no 16.

Les terrils en second plan sont les nos 79 et 79A, ceux de la fosse no 16..JPG.webp) Les trois terrils, et en avant-plan, les cités.

Les trois terrils, et en avant-plan, les cités..JPG.webp) Les terrils vu de loin, à droite, les puits nos 11 et 19.

Les terrils vu de loin, à droite, les puits nos 11 et 19..JPG.webp) Le terril no 74 et la fosse, vus depuis le terril no 74A.

Le terril no 74 et la fosse, vus depuis le terril no 74A..JPG.webp) Le terril tabulaire no 74B, et le terril conique no 74A.

Le terril tabulaire no 74B, et le terril conique no 74A.

Les cités

Des cités ont été construites au sud de la fosse, sur une assez grande surface. Elles sont établies sur les territoires de Lens, Liévin, et Loos-en-Gohelle (dans une moindre mesure). De nombreux modèles d'habitations typiques des mines de Lens ont été construits.

La cité pavillonnaire des Provinces, son presbytère, son groupe scolaire, avec la maison du directeur et la maison des sœurs, à Lens, la cité pavillonnaire Saint-Albert à Liévin et Loos-en-Gohelle, l'école de cette cité à Liévin, la cité pavillonnaire n° 11, la maison d'ingénieur dans cette cité, font partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été inscrits le sur la liste patrimoine mondial de l'Unesco. Ils constituent le site no 63[3].

L'église Saint-Pierre

.jpg.webp)

.JPG.webp)

.JPG.webp)

.JPG.webp)

- 50° 26′ 23″ N, 2° 47′ 25″ E

L'église Saint-Pierre, du nom de la fosse no 11, est construite à la fin du XIXe siècle. Détruite lors de la Première Guerre mondiale, elle est reconstruite sur un même plan en 1923, en ayant toutefois une façade un peu différente. À la différence des autres églises de la Compagnie, celle-ci possède deux clochers, qui encadrent la façade principale. En mauvais état, elle est détruite le [9]. Des écoles primaires et maternelles entourent l'église.

La salle d'œuvres paroissiales Saint-Pierre

- 50° 26′ 25″ N, 2° 47′ 18″ E

Les façades et les toitures de la salle d’œuvres paroissiales Saint-Pierre fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [10].

Les écoles et le dispensaire

- 50° 26′ 25″ N, 2° 47′ 21″ E

Les façades et les toitures des écoles maternelles et primaires Louis Pasteur et l'ancien dispensaire fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [11].

Notes et références

- Notes

- Le classement aux monuments historiques concerne la fosse, l'inscription aux monuments historiques concerne la salle d'œuvre paroissiales Saint-Pierre, les écoles et le dispensaire, tandis que l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco concerne la cité pavillonnaire des Provinces, son presbytère, son groupe scolaire, avec la maison du directeur et la maison des sœurs, à Lens, la cité pavillonnaire Saint-Albert à Liévin et Loos-en-Gohelle, l'école de cette cité à Liévin, la cité pavillonnaire no 11, la maison d'ingénieur dans cette cité, la fosse no 11 - 19, et les terrils nos 74, 74A et 74B, à Loos-en-Gohelle.

- Les distances sont mesurées grâce à Google Earth. Dans le cas de puits, la distance est mesurée d'axe en axe, et arrondie à la dizaine de mètres la plus proche. Les têtes de puits signalisées permettent de retrouver l'emplacement du puits sur une vue aérienne.

- D'après des photographies anciennes des sites concernés.

- Les terrils nos 74, 74A et 74B sont respectivement géolocalisés 50° 26′ 43″ N, 2° 46′ 59″ E, 50° 26′ 35″ N, 2° 46′ 42″ E et 50° 26′ 47″ N, 2° 46′ 40″ E.

- Les terrils nos 79 et 79A sont respectivement géolocalisés 50° 26′ 57″ N, 2° 46′ 42″ E et 50° 26′ 50″ N, 2° 46′ 27″ E.

- Références

- [PDF] Bureau de recherches géologiques et minières, « Article 93 du Code minier - Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 2 avril 2008 fixant la liste des installations et équipements de surveillance et de prévention des risques miniers gérés par le BRGM - Têtes de puits matérialisées et non matérialisées dans le Nord-Pas-de-Calais », sur http://dpsm.brgm.fr/Pages/Default.aspx,

- « Fosse n° 11 - 19 des mines de Lens », notice no PA00108467, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Bassin Minier Nord-Pas de Calais », sur https://whc.unesco.org/, Unesco

- Liste des terrils fournie par la Mission Bassin Minier.

- « Fiche des terrils nos 74, 74A et 74B », sur http://chaine.des.terrils.free.fr/, Association la Chaîne des Terrils

- « Fiche du terril no 174 », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- « Fiche du terril no 174a », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- « Fiche du terril no 174b », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- « Le patrimoine des Mines », sur http://www.villedelens.fr/, Ville de Lens

- « Salle d’œuvres paroissiales Saint-Pierre », notice no PA62000085, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Écoles et dispensaire », notice no PA62000086, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Références aux fiches du BRGM

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I,

- Dubois et Minot 1991, p. 114

- Dubois et Minot 1991, p. 112

- Dubois et Minot 1991, p. 113

- Dubois et Minot 1991, p. 115

- Dubois et Minot 1991, p. 116

- Dubois et Minot 1991, p. 117

- Dubois et Minot 1991, p. 119

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome II,

- Références à Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Douai, vol. I, Imprimerie nationale, Paris,

- Gosselet 1904, p. 112

- Références à Alfred Soubeiran, Études des gîtes minéraux de la France : Bassin houiller du Pas-de-Calais, sous-arrondissement minéralogique d'Arras, Imprimerie nationale, Paris,

- Soubeiran 1895, p. 329

Voir aussi

Articles connexes

- Compagnie des mines de Lens

- Fosse no 11 bis des mines de Lens

- Groupe de Lens

- Fosse no 18 - 18 bis du Groupe de Lens

- Liste des monuments historiques du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais

- Liste des biens du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, site no 63

- Liste des chevalements subsistants du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais

- Liste des chevalements subsistants en France

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : Des origines à 1939-45, t. I, , 176 p., p. 112-117, 119.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : De 1946 à 1992, t. II, .

- Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Douai, vol. I, Imprimerie nationale, Paris, , p. 112.

- Alfred Soubeiran, Études des gîtes minéraux de la France : Bassin houiller du Pas-de-Calais, sous-arrondissement minéralogique d'Arras, Imprimerie nationale, Paris, , p. 329.

.JPG.webp)

.JPG.webp)

.JPG.webp)

.JPG.webp)

.JPG.webp)

.JPG.webp)