Fleurie

Fleurie est une commune française, située dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Fleurie | |

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Rhône |

| Arrondissement | Villefranche-sur-Saône |

| Intercommunalité | Communauté de communes Saône-Beaujolais |

| Maire Mandat |

Frédéric Miguet 2020-2026 |

| Code postal | 69820 |

| Code commune | 69084 |

| Démographie | |

| Population municipale |

1 300 hab. (2020 |

| Densité | 93 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 11′ 35″ nord, 4° 41′ 54″ est |

| Altitude | Min. 210 m Max. 524 m |

| Superficie | 13,94 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Belleville-en-Beaujolais |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | fleurie.fr |

Géographie

Communes limitrophes

|

Vauxrenard | Émeringes | Chénas |  |

| N | Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire) | |||

| O Fleurie E | ||||

| S | ||||

| Chiroubles | Villié-Morgon | Lancié |

Urbanisme

Typologie

Fleurie est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3]. La commune est en outre hors attraction des villes[4] - [5].

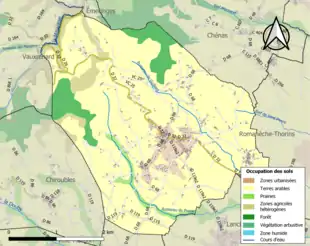

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (87,7 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (86,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (80,4 %), forêts (7,2 %), zones urbanisées (5,2 %), zones agricoles hétérogènes (5,2 %), prairies (2,1 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Histoire

Aucune trace d'occupation n'est attestée pendant la période romaine, tant au niveau archéologique que bibliographique[8]. Le site de Fleurie, nommé Floriacum[8] dans les chartes médiévales, est occupé dès l’an 1000 lorsque l'abbaye d’Arpayé s’installe sur son territoire. Cette abbaye dépend directement de celle de Cluny qui était très florissante à cette époque. Elle est située au bas des Chaffangeons, un hameau déjà peuplé et où la culture de la vigne existait. D’autres hameaux sont occupés : Poncié, le Vivier, la Chapelle des Bois où était édifiée une chapelle consacrée à Notre Dame et aussi lieu de pèlerinage. Le Vivier, rattaché à Fleurie seulement en 1789 appartenait au Mâconnais, alors que les autres hameaux dépendaient du Beaujolais.

Le bourg actuel semble de formation plus tardive et était certainement occupé par un grand domaine possédant une église à son usage : Saint-Martin.

Jusqu’en 1603, Fleurie dépend des sires de Beaujeu partagé en trois prévôtés : Belleville, Beaujeu et la chatellerie de Juliénas. Cluny domine Arpayé et le Vivier est rattaché à Mâcon. Ensuite Fleurie dépend des seigneurs locaux (Grand Pré, Corcelles et La Roche à Jullié).

À la fin du XVIIe siècle, le Vivier se voit attribuer une dotation d’une superficie de 13 ha et 76 ares à titre de « communaux » par le cardinal de Fleury. Celui-ci, né à Lodève en 1653 fut abbé de Tournus et n’eut avec Fleurie que des relations ecclésiastiques. Cette tradition des « communaux des Bruyères » existe toujours. Chaque propriétaire du Vivier peut accéder à une parcelle de communaux, tirée au sort, et la cultiver, moyennant une location gérée par le conseil municipal de Fleurie. La fin du XVIIe voit aussi la ruine d’Arpayé. L’abbaye de Cluny connaît sa chute dès le XVIIIe siècle. Arpayé est alors placée sous la juridiction de l’évêque de Mâcon et des laïques remplacent les moines.

Sous Louis XVI et la Révolution, la vie municipale est difficile. Les familles Lagrange, Grollier et Baritel se partagent la direction du village en multipliant les élections et les démissions. Une crise religieuse s’installe au moment de la Révolution. Les prêtres désertent Fleurie, puis reviennent en 1791. Pendant ce temps, l’église Saint-Martin est supprimée et devient un temple de la Raison et de l’Être Suprême. La cloche, les balustrades et les chandeliers sont fondus pour servir à la défense nationale. Le mobilier de la chapelle des Bois est vendu.

Le XIXe siècle voit un accroissement de la population de Fleurie : 2 065 habitants en 1865 et 309 maisons en 1885. Les propriétaires possèdent des maisons de maître, mais ce sont souvent des habitants hors de Fleurie, notables des grosses villes avoisinantes qui font cultiver leurs terrains. Le système du métayage est maintenu (vigneronnage). Les vins s’exportent vers le Nord : Paris, Rouen, Le Havre, Lille, Anvers, probablement avec des embarquements pour l’Angleterre. Il y a aussi de nombreux artisans.

Le village se transforme :

- Entre 1840 et 1845, le cimetière qui occupait la place autour de l’église, était devenu un lieu de passage trop important et était bordé d’un « cabaret » (café) ce qui devenait très dérangeant. Il est donc transféré un peu plus loin, puis une nouvelle fois en 1889 à sa place actuelle.

- L’église est transformée en 1847, puis démolie et reconstruite en 1862 à la même place. Des tableaux sont installés en 1863.

- Le pensionnat de monsieur Crotte devient la mairie en 1865, et cela jusqu’en 1937.

- L’école de garçons (démolie en 1984) est déplacée pour des bâtiments neufs en 1890. C’est l’école publique actuelle.

- Un marché est installé tous les samedis depuis 1814.

- Une vogue annuelle, fête traditionnelle du village remplaçant une fête certainement plus ancienne est fixée d’abord pour la Saint-Laurent, puis le premier dimanche d’août.

- La fête des conscrits (dernier dimanche de janvier) est officialisée. L’origine date pourtant d’une ordonnance de Louis XIV en 1688 qui demandait au village de fournir cinquante hommes par tirage au sort pour partir au service militaire. Cette fête qui remémore ces tirages au sort est très importante pour la région et permet aux natifs d’une même année de se retrouver tous les dix ans.

- La construction de la chapelle de la Madone sur une des collines dominant Fleurie voit le jour au moment de la guerre de 1870, mais aucune date n’est vraiment connue. Une version veut que cette chapelle soit construite en 1866 à la suite d’un vœu des habitants fait à la Vierge pour lutter contre la maladie de la vigne « l’oïdium », comme à Brouilly en 1864. Mais l’hypothèse la plus vraisemblable et transmise par la voix populaire est que cet édifice serait apparu après 1870, à la suite d’un vœu pour que les Prussiens n’envahissent pas Fleurie.

Le XIXe siècle est une période où Fleurie s’organise et se reconstruit, c’est aussi le temps des grandes maladies de la vigne : pyrale, oïdium, mildiou, et phylloxéra, insectes ou champignons qui ont affaibli la vie économique du pays et même failli coûter l’existence de la culture de la vigne.

En 1822, c’est l’attaque de la pyrale (chenille) et la technique de l’échaudage, c’est-à-dire l’arrosage du pied du cep avec de l’eau bouillante pour lutter contre ce fléau.

Puis c’est l’oïdium et le mildiou (champignons). En 1850, la vigne renaît, mais c’est pour connaître le phylloxéra (pucerons) entre 1875 et 1880 qui sera une très grande crise pour la région. La technique du greffage du plant apparaît (bois américain greffé sur du bois français).

Avec le XXe siècle, la commune de Fleurie s'organise territorialement en un bourg et de nombreux hameaux. Des modernisations voient le jour : dès 1910 des lampes électriques éclairent le bourg et en 1931, c’est l’extension du réseau. L’arrivée de l’eau courante est un peu plus tardive. Un réseau routier se constitue. La distribution du courrier (un seul facteur dépendant de Romanèche en 1811), la poste et son télégraphe puis l’installation de téléphones après 1950 améliorent la communication pour le village.

En 1924, le conseil municipal décide de faire l’acquisition d’un château avec son parc édifié par monsieur Pondevaux en 1897. Ceci se réalise en 1934 et devient la mairie actuelle en 1937.

Une première salle de réunion est achevée par la mairie en 1932 et sert de salle des fêtes. Actuellement, la commune possède un foyer rural et un caveau servant pour les réunions, bals et banquets. Elle dispose en outre de deux salles de réunions et d’une bibliothèque municipale. En 2004, une antenne touristique représentant les douze appellations du beaujolais est terminée. Une salle des sports, un stade et un camping voient le jour ces vingt dernières années.

Un autre fait marquant la vie de la commune, c’est la constitution d’une cave coopérative en 1927. Depuis 1932, les bâtiments de la cave se dressent à une entrée du bourg et des transformations, agrandissements et améliorations ont été effectués jusqu’à nos jours. Avec quatre-vingts coopérateurs au départ, elle en compte plus de 350 actuellement et vinifie 440 ha de vignes. C’est la première coopérative qui s’est installée dans le Beaujolais et parmi les sept présidents qui se sont succédé depuis sa création, il faut retenir le nom de mademoiselle Marguerite Chabert, personnalité très marquante de Fleurie.

- La cave coopérative de Fleurie vue, en 1935, par le photographe néerlandais Willem van de Poll.

Le XXe siècle a vu Fleurie se transformer, prendre une grande renommée de cru du Beaujolais et s’ouvrir au tourisme. Mais c’est encore un village en pleine évolution et de nombreux projets attendent le XXIe siècle.

Politique et administration

Administration municipale

Intercommunalité

La commune fait partie de la communauté de communes Saône Beaujolais.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[10]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[11].

En 2020, la commune comptait 1 300 habitants[Note 2], en augmentation de 3,26 % par rapport à 2014 (Rhône : +4,53 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

La commune produit des vins du Beaujolais de l'AOC Fleurie.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La madone de Fleurie, d'où la vue sur la plaine de la Saône est magnifique

Personnalités liées à la commune

- Marguerite Chabert, présidente de la cave coopérative des grands vins de Fleurie, est la première femme présidente d'une cave coopérative en France. Elle est chevalier de la Légion d'honneur.

- André Hercule de Fleury, cardinal et ministre de Louis XV.

Voir aussi

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Odile Faure-Brac, Carte archéologique de la Gaule - Le Rhône, 69/1, (ISBN 2-87754-096-0), p. 230.

- M.-L. A. Odin, Fleurie en Beaujolais, 1989 (ISBN 2950250718), pages 90 et 126.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.