Effet de mode

L’« effet de mode » (parfois aussi dénommé effet bandwagon : en anglais, bandwagon effect qui signifie en mot à mot sauter dans « le dernier wagon où joue l'orchestre ») définit l'effet d'un comportement grégaire où les individus se conduisent comme des moutons de Panurge. Soit le fait que certains esprits indécis finissent par prendre tardivement leur décision en imitant ce que pense ou fait la majorité.

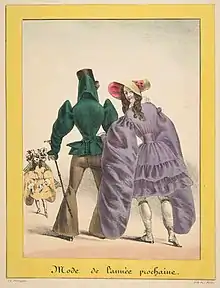

Il ne faut pas confondre un effet de mode avec un mouvement de mode. Le premier est davantage dans l'imitation, alors que le second dans la création. Un mouvement de mode est généralement inventé par une jeune génération, regroupant un style particulier de musique, danse, attitudes, vêtements, etc.[1] En France, il existe une infinité de modes au moins depuis le Moyen Âge : mignons, muguets, précieuses, incroyables, merveilleuses, dandys, cocodettes, polkeuses, gandins, gommeux, zazous, existentialistes, branchés, BCBG, tecktoniks, etc.[2] Au XXe siècle, les mouvements de mode sont en majorité anglo-saxons et souvent liés à un courant musical : rock, hippie, mods, punk, new wave, grunge, techno, etc. Les mouvements de mode « développent, en complément de la panoplie de leur parure, un langage, une éthique et une esthétique spécifiques »[3].

Le phénomène d'effet de mode a notamment été employé en science politique — dans les analyses des élections — pour caractériser les effets d'opinion provoqués par le comportement de certains électeurs indécis qui en dernière minute votent comme la majorité présumée et « ont tendance ainsi à se ranger dans le camp de la victoire » pour jouir d'une sorte de valorisation sociale ou de satisfaction psychologique. En sens contraire, l'« effet outsider » ou « effet underdog », correspond à la remobilisation d'électeurs pour un candidat à la lecture des sondages défavorables à sa cause ou à leur favori, voire à soutenir le perdant annoncé, par sympathie ou pitié[4].

Dénomination

L’expression « courant de mode » est synonyme de « mouvement de mode ». En sociologie, on parle de sous-culture ou de subculture.

La locution « mouvement de mode » est déjà présente au XIXe siècle, mais dans le sens spécifique du livre Les Mouvements de mode expliqués aux parents, elle ne semble apparaître que dans les années 1970. Par exemple, on la retrouve en 1978 dans Punkitude de Jean Dominique Brierre et Ludwik Lewin[5] : « Le mouvement punk est né d’un refus qui s’organise autour d’un moyen d’expression privilégié : la musique. Comme tous les mouvements qui l’ont précédé, il est le produit d’une société et contient toutes les contradictions de l’époque qui l’a fait naître. » L'expression « mouvement de mode » a été popularisée par le livre Les Mouvements de mode expliqués aux parents de Hector Obalk, Alexandre Pasche et Alain Soral, paru en 1984, aux éditions Robert Laffont (ISBN 978 2221008782), réédité en format poche dans la collection Le Livre de poche, 1985.

À partir des années 1980 et jusqu'à aujourd'hui, elle est régulièrement employée dans des journaux, revues (comme Actuel), documentaires, sites, livres sur la mode, etc., comme dans Manière, mouvement, vêtement[6] ou Contre-culture de Jean Rouzaud[7].

Explications par la pression sociale

La pression sociale existe et incite au mimétisme, à un comportement conforme. Dans une situation ambiguë ou difficile à trancher, le choix de la majorité peut sembler d'autant plus acceptable qu'un grand nombre d'autres le partage.

La pression pour se conformer est alors si puissante qu'elle échappe à toute forme de rationalité ou de critique. Des exemples d'utilisation de cet effet de mode sont « 4 docteurs sur 5 recommandent... », la claque dans un théâtre, les pièces de monnaie dans une sébile.

Dans le cas d'un groupe humain dans une situation incertaine, tout comportement ayant l'air accepté sera adopté. Cela explique pourquoi des passagers d'un bus restent immobiles durant un viol ou un meurtre. Il y a tellement de spectateurs que personne n'ose bouger. Chacun croit que puisque personne bouge, la situation n'est pas critique. Pour la même raison, il est plus difficile d'avoir de l'aide pour une panne de voiture sur une autoroute bondée que sur un petit chemin quasiment désertique. C'est l'ignorance de la conduite à tenir qui bloque l'action de la foule.

L'identification à une autre personne, car « elle est comme nous » renforce notablement l'effet de mode. Les témoignages de gens ordinaires à la télévision en deviennent puissants. La télé réalité devient une référence pour les comportements à adopter. Une leçon, un apprentissage est beaucoup plus facile à accepter si l'enseignant est analogue à l'élève. Cela s'observe avec la corrélation entre la publication en première page d'un suicide et une vague de suicides. Des matchs de boxe très violents ont un effet analogue. Les suivants imitent ce qu'ils ont lu.

L'effet de mode est une façon de compenser son ignorance dans une situation difficile. Il est souvent utile et permet de s'adapter à un groupe avant de le connaître.

Si un grand nombre de personnes pratiquent un comportement donné, il pourra être beaucoup plus facilement accepté. Cela donne une grande puissance aux films et à la télévision. Ces médias peuvent littéralement modeler une société. Un culte aberrant mais bien isolé des influences extérieures peut être jugé totalement rationnel sur la base de l'effet de mode. Ceci explique qu'il puisse être utilisé pour influencer volontairement des opinions, des comportements, des idées. Les stratégies de communication utilisent comme mode de persuasion la prescription, le témoignage de clients-référence, le recours aux leaders ou relais d'opinion, ou les techniques plus discutables du storytelling.

Les conséquences du mimétisme peuvent être néfastes : Les moutons de Panurge du Quart Livre de François Rabelais en sont une illustration. Le philosophe René Girard a mis en évidence le poids du mimétisme dans la vie sociale, pouvant engendrer pour se rassurer le phénomène de création du Bouc émissaire.

Pour Walter Benjamin, les modes ont une fonction sociale: « Les modes sont un médicament destiné à compenser à l'échelle collective les effets néfastes de l'oubli. Plus une époque est éphémère, plus elle est dans la dépendance de la mode ».

Source

- La section Explications par la pression sociale a été écrite à partir du texte anglais http://www.media-studies.ca/articles/influence_ch4.htm. Ce n'est pas une traduction. Le texte anglais fait souvent référence au livre Cialdini, R. (1993) Influence: Science and practice (3e éd.), New York: HarperCollins.

Notes et références

- La Mesure de l'Excellence, « Les mouvements de mode », sur lamesure.org, LA MESURE DE L’EXCELLENCE, (consulté le ).

- Richard Le Menn, Les Petits-maîtres de la mode, Paris, La Mesure de l'Excellence, (ISBN 9782955372500)

- Dictionnaire de la Mode, France, Encyclopaedia Universalis, (ISBN 9782341002202, lire en ligne)

- Nelly Haudegand, Pierre Lefébure, Dictionnaire des questions politiques, éditions de l'Atelier, (lire en ligne), p. 222.

- Dominique Brierre & Ludwik Lewin, Punkitude, France, Albin Michel et Rock & folk,

- Dominique Waquet & Marion Laporte, Manière, mouvement, vêtement, (lire en ligne)

- Jean Rouzaud, Contre-culture, Paris, Éditions Nova, (ISBN 1096681137)

Voir aussi

Bibliographie

- Leibenstein, H. 1950. « Bandwagon, snob, and Veblen effects in the theory of consumer’s demand », Quarterly Journal of Economics 64: 183-207.

- Frédéric Monneyron, Frivolité essentielle. Du vêtement et de la mode, Presses Universitaires de France, , 208 p. (lire en ligne)