Edmond Blaise

Edmond Blaise, né le à Montreuil-sous-Bois et mort le à Paris, est un chimiste et pharmacologue français, surtout connu pour ses travaux sur les organométalliques et pour son rôle à la direction scientifique de la société Rhône-Poulenc.

| Naissance |

Montreuil-sous-Bois (Seine) (France) |

|---|---|

| Décès |

7e arrondissement de Paris (France) |

| Nationalité |

|

| Domaines |

Chimie organique Pharmacologie |

|---|---|

| Institutions |

Université de Lille Université de Nancy Faculté des sciences de Paris Société chimique de France Société de pharmacie de Paris Société Rhône-Poulenc |

| Diplôme |

Faculté de pharmacie de Paris Faculté des sciences de Paris |

| Renommé pour | Ses travaux sur les organométalliques |

| Distinctions | Prix Jecker (1907 et 1917) |

Carrière

Émile Edmond Blaise est né d’un père pharmacien, le à Montreuil-sous-Bois dans la Seine. Désireux d’embrasser la carrière paternelle, il s’inscrit en 1891 à l’École de pharmacie de Paris. Il y suit le cours libre d’Auguste Béhal qui enseigne selon la théorie et la notation atomiques. La deuxième année, Blaise entre au laboratoire de son maitre, alors pharmacien-chef de l’hôpital Ricord. Il obtient sa licence en sciences en 1893. La même année, l’École lui attribue le prix Buignet puis, en 1895, le prix Maillet. En 1896, il est récompensé par la médaille d’or des Hôpitaux. Il passe en 1897 dans le laboratoire de Charles Friedel à la faculté des sciences et, l’année suivante, en 1898, il obtient son diplôme de pharmacien de première classe.

En 1900, Blaise est couronné du prix Leblanc de la Société chimique de France. Docteur en sciences physiques l’année précédente, il est nommé maître de conférences à la faculté de Lille. Chargé de cours à l’université de Nancy en 1902, il y succède en 1907, à la chaire de chimie organique, à Louis Bouveault[1] nommé à la Sorbonne. La même année, il obtient une partie du prix Jecker de l’Académie des sciences. En 1910, il est nommé maître de conférences de chimie organique, poste auquel il succède encore à Bouveault, qui vient de mourir. En 1912, succédant cette fois à Haller, Blaise prend la chaire de chimie organique de l'École de physique et de chimie industrielles.

De 1914 à 1918, Blaise participe à l'effort de guerre en travaillant au Service des inventions, des études et des expériences techniques des poudres et explosifs de la Direction des inventions. En 1917, il est récompensé par le prix Jecker, cette fois en entier.

Après la guerre, Blaise entre aux établissements Poulenc frères dont, à partir de 1924, il assure la direction scientifique, et il devient membre de la Société chimique de France dont il est élu président pour l’année 1922. Mais cette même année 1922, il subit les premières atteintes de la maladie qui l’emportera, et il doit renoncer pendant deux ans à occuper la chaire de chimie organique de la Sorbonne, à laquelle il vient d’être nommé. Pourtant, il tient ensuite cette chaire pendant dix ans, de 1924 à 1934, où son état de santé le contraint à l’abandonner définitivement. Pauline Ramart est sa suppléante lorsqu'il est professeur sans chaire en 1924, rôle qu'elle conserve quand celui-ci obtient une chaire en 1925[2]. Cette même année, il est reçu membre de la Société de pharmacie de Paris (devenue Académie nationale de pharmacie en 1946).

Edmond Blaise meurt à Paris le .

Œuvre

Les apports scientifiques

Les contributions de Blaise aux progrès de la chimie organique touchent à de nombreux domaines. Ainsi par exemple a-t-il contribué à confirmer avec Béhal la constitution de la série des dérivés du camphre, et à établir celle des nitro et des aminocampholènes. Il a découvert les propriétés de composés oxonium, étudié les réactions de cyclisation, travaillé sur les transpositions moléculaires et poursuivi des recherches en stéréochimie.

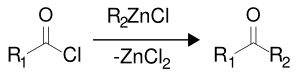

Mais l’essentiel de ses travaux a porté sur les séries acycliques et alicycliques, et tout spécialement sur les organométalliques. Dans ce domaine, il a reconnu le rôle de l’éther dans la constitution des organomagnésiens et effectué les premières synthèses d’organozinciques. Il a obtenu des alcools primaires par réaction des organomagnésiens sur l’oxyde d'éthylène. Il a mis au point des méthodes de synthèse des cétones par condensation des organométalliques, laissant son nom à la synthèse des cétones de Blaise (en) :

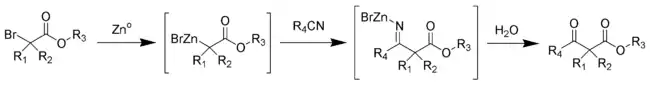

Et perfectionnant la réaction de Réformatski, il a également donné son nom à la réaction de Blaise :

Blaise n’a cessé d’approfondir l’étude des propriétés des composés dont il déterminait la structure. D’une façon générale, il a très largement contribué au perfectionnement des méthodes d’analyse et de synthèse des molécules organiques, comme à la connaissance des mécanismes de leurs réactions.

Rhône-Poulenc

On ne peut parler de l’œuvre d’Edmond Blaise sans évoquer le rôle d’initiateur qu’il a joué dans le rapprochement entre les institutions académiques et les entreprises industrielles.

C’est au tournant du siècle que Blaise rencontre les futurs promoteurs de l’industrie pharmaceutique française : Albert-Buisson, Marcel Delépine ou Nicolas Grillet[3], bientôt rassemblés dans la Molécule, société savante créée en 1903 par Ernest Fourneau et Marc Tiffeneau. Pendant l’entre-deux-guerres, Fourneau et Blaise — le premier comme directeur du laboratoire de chimie thérapeutique de l’Institut Pasteur, le second comme directeur scientifique des établissements Poulenc frères puis de la société Rhône-Poulenc — coordonnent les activités de l’institution d’intérêt public et de l’entreprise à but commercial. La communauté de vue est étroite entre les deux hommes. Fourneau, en 1917 et 1928, entre lui-même au directoire des établissements Poulenc frères puis au conseil d’administration de la société Rhône-Poulenc. En retour, Blaise suggère des thèmes de travail au laboratoire de l’Institut Pasteur et donne des orientations de recherche à sa propre équipe. Ils sont ainsi parmi les premiers à établir, entre la science et l’industrie, une collaboration dont l’Allemagne seule avait jusqu’alors éprouvé l’efficacité.

Récompenses et distinctions

- Prix Buignet de l’École de pharmacie (1893)

- Prix Maillet de l’École de pharmacie (1895)

- Médaille d'or des Hôpitaux de Paris (1896)

- Prix Leblanc de la Société chimique de France (1900)

- Prix Jecker de l’Académie des sciences, partiellement (1907)

- Prix Jecker de l’Académie des sciences (1917)

- Officier de la Légion d’honneur

Titres et fonctions

- Diplômes

- Pharmacien de première classe (1898)

- Docteur en sciences physiques (1899)

- Enseignement

- Maître de conférences de chimie à Lille (1900)

- Chargé de cours à l’université de Nancy (1902)

- Titulaire de la chaire de chimie organique de l’université de Nancy (1907)

- Maître de conférences de chimie organique à la Sorbonne (1910)

- Titulaire de la chaire de chimie organique de l’École supérieure de physique et de chimie (1912)

- Titulaire de la chaire de chimie organique de la Sorbonne (1921-1934)

- Sociétés savantes

- Président de la Société chimique de France (1922)

- Membre de la Société de pharmacie de Paris (1925)

- Industrie

Directeur scientifique des établissements Poulenc frères puis de la société Rhône-Poulenc (1924-1939)

Bibliographie

Sources principales

- Charles Dufraisse, « Notice nécrologique : Le Professeur Blaise », dans Bulletin de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris, no 521, juillet 1939, pp. 174-175.

- Henri Gault, « Edmond Blaise », dans Revue de chimie industrielle, no 570, juin 1939, pp. 190-191.

- Claude Viel, « Edmond Blaise (1872-1939) », dans Laurence Lestel (dir.), Itinéraires de chimistes (1857-2007) : 150 ans de chimie en France avec les présidents de la SFC, EDP Sciences, pp. 57-60.

- Séverine Baverey-Massat-Bourrat, « De la copie au nouveau médicament : Le Laboratoire de chimie thérapeutique et Rhône-Poulenc : Un réseau alternatif d'innovation », dans Entreprises et Histoire, no 36, Eska, 2004 (ISBN 2-7472-0753-6).

Voir aussi

- Charles Prévost, « Edmond Blaise », dans Centenaire de la Société chimique de France, Masson et Cie, 1957, pp. 193-195.

- Henri Gault, « Notice sur la vie et les travaux de Émile Edmond Blaise (1872-1939) », dans Bulletin de la Société chimique de France, 5e série, vol. 8, 1941, pp. 269-346.

- Pierre Labrude, « La Contribution des pharmaciens à la création (1887-1892) et à l'enseignement de l'Institut chimique de Nancy : L'Influence des systèmes étrangers d'éducation sur cette création », dans Revue d'histoire de la pharmacie, vol. 82, no 302, 1994, pp. 287-296. (Texte intégral sur Persée. Consulté le 22 février 2012.)

Publications

Liste chronologique

- Une liste chronologique des publications d’Edmond Blaise a été dressée par Henri Gault, dans sa notice sur la vie et les travaux de ce chimiste.

Quelques articles

- « Méthode générale de préparation des acides cétoniques », dans Bull. mens. Soc. chim. Paris, 3e série, vol. 21, 1899.

- « Nouvelles Réactions des dérivés organométalliques mixtes du magnésium », dans C. R. Acad. sci., vol. 132, 1901.

- « Synthèses au moyen des dérivés organométalliques mixtes du zinc : Cétones non saturées acycliques » (avec M. Maire), dans C. R. Acad. sci., vol. 145, 1907.

- « Synthèses au moyen des dérivés organométalliques mixtes du zinc : Acides cétoniques acycliques » (avec A. Koehler), dans Bull. Soc. chim. Fr., 4e série, vol. 7, 1908.

- « Sur les dérivés organométalliques mixtes du zinc et leur emploi dans la synthèse organique », dans Bull. Soc. chim. Fr., 4e série, vol. 9, 1911.

- « Recherches sur la transposition des groupements fonctionnels » (avec L. Miliotis), dans C. R. Acad. sci., vol. 181, 1926.

Notes et références

- Chimiste français (1864-1909), auteur de la synthèse d'aldéhyde de Bouveault et coauteur de la réduction de Bouveault et Blanc. Voir Auguste Béhal, « Notice sur la vie et les travaux de Louis Bouveault », dans Bull. Soc. chim. Fr., vol. 4, p. I-XXIII, 1910 ; et Laurence Lestel (dir.), Itinéraires de chimistes (1857-2007) : 150 ans de chimie en France avec les présidents de la SFC, EDP Sciences, p. 61-66.

- Christophe Charle et Eva Telkes, Les professeurs de la Faculté des sciences de Paris : dictionnaire biographique 1901-1939, Paris, Institut national de recherche pédagogique, coll. « Histoire biographique de l'enseignement » (no 25), (ISBN 978-2-7342-0230-1, présentation en ligne), chap. 103 (« Ramart-Lucas (Pauline) »), p. 245.

- Fondateur de Rhodiacéta, directeur général des Usines chimiques du Rhône puis de Rhône-Poulenc (voir Hervé Joly, Diriger une grande entreprise française au XXe siècle : Modes de gouvernance, trajectoires et recrutement, Paris, École des hautes études en sciences sociales (mémoire inédit présenté pour l’habilitation à diriger des recherches), 29 novembre 2008, 722 p. [Lire en ligne (page consultée le 2 mai 2011)]).

Liens externes

- Ressource relative à la santé :