Docteur Folamour

Docteur Folamour ou : comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) est une comédie militaire et satirique sortie en 1964 et réalisée par Stanley Kubrick d'après le thriller 120 minutes pour sauver le monde, écrit par Peter George sous le pseudonyme de Peter Bryant. L'acteur principal du film, Peter Sellers, y tient trois rôles distincts. Tourné en pleine guerre froide, le film raconte le déclenchement d'une frappe nucléaire massive sur l'Union soviétique par un général de l'armée de l'air américaine atteint de folie paranoïaque, et les efforts réalisés pour tenter de rappeler tous les bombardiers B-52 partis effectuer cette mission, sous risque d'holocauste planétaire.

| Titre original | Dr. Strangelove |

|---|---|

| Réalisation | Stanley Kubrick |

| Scénario |

Peter George Stanley Kubrick Terry Southern |

| Sociétés de production | Columbia Pictures |

| Pays de production |

|

| Genre | Comédie noire |

| Durée | 95 minutes |

| Sortie | 1964 |

![]() Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

En 1989, la bibliothèque du Congrès l'inclut dans le premier groupe de films sélectionnés pour être préservés par le National Film Registry pour son « importance culturelle, historique ou esthétique ». En 2000, il a été classé troisième meilleur film « humoristique » américain (derrière Certains l'aiment chaud de Billy Wilder et Tootsie de Sydney Pollack) par l'American Film Institute.

Synopsis

En pleine guerre froide, le général de l'Armée de l'air américaine Jack D. Ripper, frappé de folie paranoïaque, décide, seul et alors qu'aucune menace ne le justifiait, d’envoyer ses quarante-deux bombardiers B-52 munis de bombes atomiques frapper l’URSS. Puis il coupe sa base de l'extérieur, et le Pentagone n'a aucun moyen de rappeler ces avions, une procédure prévue pour garantir la destruction mutuelle assurée dans l'hypothèse que les USA étaient déjà touchés. Le président des États-Unis (interprété par Peter Sellers), à la demande de son chef d'état-major, le général Turgidson, commande une réunion d'urgence dans la salle souterraine de commandement stratégique pour tenter d'éviter une guerre nucléaire. Mais c'est seulement lorsque la salle est au complet que le général informe le président de ce qui vient de se passer. La stupéfaction générale est alors un nouveau démarrage de l'intrigue.

Un débat s'engage alors entre les tenants des différentes options politiques et militaires qui s’offrent au président. La seule possibilité pour éviter un conflit majeur est de fournir aux Soviétiques la position des avions afin qu’ils les détruisent. Trois sont abattus et trente sont rappelés de justesse grâce à la détermination de l'officier britannique Mandrake (également incarné par Peter Sellers), l'adjoint de Ripper. Il avait constaté la folie de son supérieur et, après que celui-ci se fut suicidé pour échapper à la torture et à un jugement si sa base était investie par des forces extérieures de sécurité, il avait pu trouver le code secret de trois lettres (connu du seul Ripper), unique clé de l'ordre de rappel. Mandrake est contraint de forcer un distributeur de sodas pour récupérer des pièces de monnaie lui permettant de joindre par téléphone le président à la salle de commandement, afin de lui délivrer le code de rappel des bombardiers et ainsi sauver le monde. Cependant, il reste un dernier B-52 qui, non pas abattu mais seulement endommagé après avoir été atteint par un missile soviétique, a perdu sa radio et ne peut donc pas recevoir l'ordre de rappel. Il continue, qui plus est, d'échapper aux radars en faisant du rase-mottes. De son côté, le général Turgidson, se fondant sur une étude officieuse censée démontrer cette possibilité, suggère au président de devancer la riposte soviétique en accentuant, au contraire, l'attaque involontaire ; cette option est immédiatement rejetée par le président, qui lui déclare vertement refuser d'« entrer dans l'histoire comme un second Hitler ».

L'ambassadeur de l’URSS, convoqué afin de témoigner de la bonne foi du président américain, mentionne l’existence d’un système secret de défense qui déclencherait automatiquement l’holocauste nucléaire en cas d’attaque contre son pays. Ledit système secret de défense porte le nom de La Machine infernale (le nom en anglais est Doomsday machine, ce qui peut aussi se traduire par Machine du Jugement Dernier ou Machine de l'Apocalypse).

On consulte alors le docteur Folamour (3e rôle joué par Peter Sellers), un ancien scientifique nazi transféré aux États-Unis, paraplégique assis dans son fauteuil roulant, à la personnalité inquiétante et encore sous l'emprise de l'idéologie du régime nazi. Il confirme la possibilité de l'existence d'une telle arme, et cela d'autant mieux que lui-même avait suscité un projet analogue, ce qu'avait auparavant trahi un article du New York Times : l'ambassadeur fait remarquer au président que cette information crédible, justement, avait amené ses compatriotes à se munir eux aussi de cette « machine de l'Apocalypse ».

Pendant ce temps, l’équipage du B-52 mène sa mission vers son terme, certain du bien-fondé de l’ordre reçu, et malgré toutes les difficultés qu’il ne manque pas de rencontrer. Son interception est rendue impossible par le fait que les fuites de kérosène de l'avion endommagé ont contraint à un changement d'objectif inopiné et inconnu de l'état-major. Alors que le largage de la bombe atomique sur la cible soviétique de remplacement est imminent, le système d'ouverture de la soute à bombes s'enraye. Le commandant du B-52, Kong, à l'accent texan et toujours affublé de son chapeau de cow-boy depuis le début de l'alerte, se rend alors dans la soute, monte à cheval sur une bombe pour réparer le boîtier électrique de commande d'ouverture des portes de soute bloquées ; alors qu'il effectue avec réussite la réparation, les portes s'ouvrent, la bombe se détache et est précipitée vers le vide, entraînant le commandant Kong. Chevauchant l'engin, il fond vers le sol en brandissant son couvre-chef et en hurlant sa jubilation à-coups de « Yahooo ! ». Ce tir au but provoque une explosion nucléaire.

Dans la salle souterraine de commandement, le docteur Folamour explique alors une solution possible pour sauver l'espèce humaine avant que le nuage radioactif recouvre la Terre : ne sélectionner que les meilleurs éléments humains pour les emmener survivre sous terre, avec pour mission de copuler sans limites après le recrutement d'un fort contingent de femmes « sélectionnées pour leurs qualités hautement stimulantes » (dix femmes pour un homme). Son exposé est plusieurs fois interrompu par ses efforts parfois vains pour réprimer des saluts nazis rendus automatiques par sa prothèse, et il laisse même échapper deux « Mein Führer ! » en s'adressant au président ; il hurle le second en voyant qu'il arrive enfin à remarcher malgré son handicap, mais c'est trop tard en raison de la catastrophe. Au même moment, l'ambassadeur soviétique photographie secrètement la salle de réunion avec sa montre.

Le film se clôt sur des images de destructions atomiques évoquant l'activation de la machine infernale soviétique, le dispositif de riposte automatique. Défile alors un chapelet d'explosions nucléaires avec leurs éclairs et champignons, sur fond de We'll Meet Again, chanson emblématique de la Seconde Guerre mondiale.

Fiche technique

- Titre original : Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb

- Titre français : Docteur Folamour ou : comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe

- Réalisation : Stanley Kubrick

- Scénario : Stanley Kubrick, Terry Southern et Peter George avec la participation non créditée de Peter Sellers et James B. Harris, d’après 120 minutes pour sauver le monde de Peter George

- Conseiller aviation : Capitaine John Crewdson

- Musique : Laurie Johnson

- Direction artistique : Peter Murton sous la direction de Ken Adam

- Costumes : Bridget Sellers

- Maquillage : Stewart Freeborn

- Coiffures : Barbara Ritchie

- Photographie : Gilbert Taylor

- Ingénieurs du son : John Cox et Richard Bird

- Trucages : Wally Veevers

- Montage : Anthony Harvey

- Montage sonore : Leslie Hodgson et Ray Lovejoy

- Producteurs : Stanley Kubrick et Victor Lyndon

- Sociétés de production : Columbia Pictures et Hawk Films Ltd.

- Société de distribution : Columbia Pictures

- Budget : 1 800 000 USD

- Pays d'origine :

.svg.png.webp) Royaume-Uni

Royaume-Uni  États-Unis

États-Unis - Langue originale : anglais

- Format : noir et blanc - 1,66:1 - Mono (Westrex Recording System) - 35 mm

- Genre : comédie noire

- Durée : 95 minutes

- Lieux de tournage : Studios de Shepperton

- Dates de sortie :

- États-Unis :

- France :

Distribution

- Peter Sellers (VF : Roger Carel) : Group Captain (colonel) Lionel Mandrake / président Merkin Muffley / Dr Strangelove (Folamour en VF)

- George C. Scott (VF : André Valmy) : Général « Buck » Turgidson

- Sterling Hayden (VF : William Sabatier) : Général Jack D. Ripper

- Keenan Wynn (VF : Yves Brainville) : Colonel « Bat » Guano

- Slim Pickens (VF : Henry Djanik) : Commandant T.J. « King » Kong

- Peter Bull (VF : Serge Nadaud) : Ambassadeur de Sadesky

- Tracy Reed (en) (VF : Lily Baron) : Miss Scott

- James Earl Jones (VF : Edmond Bernard) : Lieutenant Lothar Zogg

- Jack Creley (VF : Jean Berger) : M. Staines

- Roy Stephens (VF : René Bériard) : Frankie Canon

- Gordon Tanner (VF : Pierre Leproux) : Général Faceman

- Source et légende : Version française (VF) sur AlloDoublage[1]

Production

Pré-production

La « Machine infernale » (Doomsday Machine) décrite par l'ambassadeur soviétique dans le film a vraiment été étudiée par l'URSS au début des années 1960. Le projet consistait en un vaste cargo rempli de produits hautement radioactifs devant circuler le long des côtes soviétiques et qui, en cas de destruction de l'URSS, devait jouer le rôle d'une immense bombe radiologique. Ce projet n'a jamais vu le jour devant les risques évidents d'accident.

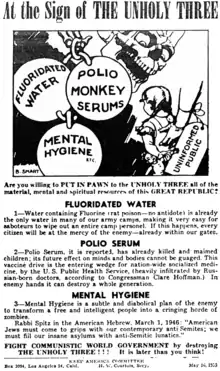

Le général Jack D. Ripper imagine un complot communiste, néfaste pour la santé humaine (des empoisonnements sournois des « fluides corporels » par l'eau et même les glaces), une prétendue fluoration des aliments amenant entre autres choses l'impuissance sexuelle, à laquelle il se soustrait en ne buvant jamais d'eau autre que de pluie ou distillée. Une telle théorie du complot a bel et bien existé aux États-Unis.

Distribution

Peter Sellers interprète à lui seul trois rôles : le président des États-Unis, l'officier anglais Lionel Mandrake et le docteur Folamour. Il aurait dû jouer un quatrième personnage, le commandant T.J. King Kong qui pilote le B-52. Pourquoi quatre rôles ? Selon Kubrick, il s'agissait de quatre rôles nécessitant un grand talent comique que seul détenait selon lui Peter Sellers. C'est probablement aussi un hommage à Noblesse oblige de Robert Hamer, où Alec Guinness interprète tous les personnages d'une même famille. Mais ce serait la défaillance de Peter Sellers juste avant le moment du tournage dans l'avion qui aurait contraint à lui trouver un remplaçant.

Le rôle du général d'aviation au cerveau dérangé est tenu par Sterling Hayden, ce qui est plutôt un contre-emploi, Hayden ayant, dans sa longue carrière, interprété majoritairement des personnages positifs (comme le célébrissime Johnny Guitare). Le nom du personnage est un jeu de mots transparent : Jack. D. Ripper = Jack The Ripper, autrement dit Jack l'Éventreur, le fameux tueur psychopathe qui terrorisa les bas-fonds de Londres à l'époque victorienne.

Le rôle du commandant Kong, le cow-boy enfourchant une ogive nucléaire, refusé par un Peter Sellers se disant incapable de prendre un accent texan crédible[2], avait été initialement proposé à John Wayne, mais celui-ci, aux convictions patriotiques bien ancrées, rejeta le rôle à la lecture du scénario qu'il considérait « too pinko » (trop gauchiste), tout comme Dan Blocker, l'acteur vedette de la série télévisée Bonanza. Ce fut Slim Pickens, un vétéran des westerns, habitué des scènes de chevauchées et de rodéos qui en hérita. N'ayant jamais quitté les États-Unis, il dut se faire établir précipitamment un passeport et débarqua en Angleterre, aux studios de Shepperton, vêtu comme à son ordinaire, c'est-à-dire avec des bottes texanes, une veste à franges et un immense chapeau de cowboy dit « four gallon hat ». Tout le monde crut qu'il s'était mis en costume pour s'imprégner du rôle, suivant la méthode de Stanislavski, alors que c'était son accoutrement habituel (et celui de nombreux Texans jusqu'aux dernières années du XXe siècle). Il n'avait d'ailleurs pas été averti que le film était une comédie, car Kubrick tint à ce qu'il joue toutes les scènes comme pour un film de guerre « sérieux ». Slim Pickens, qui était tout sauf une grande vedette, avait tout d'abord renâclé à prendre le rôle, en raison de la réputation de perfectionniste maniaque de Kubrick, mais après la sortie du film il devint une célébrité et nota malicieusement que Dr Folamour avait tout changé pour lui : « Après Dr Folamour, tout est devenu plus grand : les chèques, les chambres d'hôtel, les loges d'artiste. Auparavant, sur les plateaux, on me disait « Hé, toi, là-bas », ensuite c'est devenu « Monsieur Pickens par-ci, Monsieur Pickens par là ».

Tournage

- La salle d'opérations souterraine constitue une vision très personnelle de Kubrick du Centre opérationnel d'urgence de la présidence (Presidential Emergency Operations Center) situé au Pentagone (comme le film le présente clairement au début par une vue aérienne).

- Vers 1 h 18, alors que le dernier des B-52 (avion à réaction, ailes en forte flèche et réacteurs jumelés en nacelles suspendues) vole très bas au-dessus de paysages russes enneigés, l'ombre visible fugitivement sous la maquette est clairement celle d'un vénérable quadrimoteur B-29 (surnommé « super-forteresse volante », prédécesseur du B-52 et seul avion à avoir largué des bombes A, en ). Le B-29 était un avion à aile droite, hélices et moteurs à pistons en étoile totalement retiré du service dès la fin des années 1950.

- Initialement, la scène finale devait être une scène de bataille de tartes à la crème entre les occupants du centre de commandement. Cette scène, quoique tournée par Kubrick, fut remplacée par celle de l'holocauste nucléaire, accompagnée par la chanson We'll Meet Again de la chanteuse anglaise Vera Lynn.

- La sortie du film était prévue le , mais ce jour-là est assassiné le président Kennedy. La production doit repousser la date de sortie au début de l'année suivante[3]. Dans la version initiale, le commandant du B-52 (le commandant Kong, joué par Slim Pickens) déballe une trousse de survie censée permettre aux aviateurs abattus de se gagner les faveurs des femmes soviétiques : bas nylon, parfumerie, dollars en or, colifichets, préservatifs, et en outre un pistolet Colt. Il commente en déclarant : « Les gars, je dois dire qu'avec ça, un loustic pourrait se payer une bonne nuit de rigolade à Dallas ». La réplique fut censurée par la production, qui fit doubler « Las Vegas » à la place de « Dallas » (où Kennedy venait d'être abattu)[3]. À noter que le doublage français a conservé la référence à Dallas (« Qu'est-ce qu'on pourrait pas se payer comme week-end à Dallas avec tous ces trucs-là ! »)[4] - [5], car toujours lisible sur les lèvres de l'acteur.

- George C. Scott, qui interprète le général « Buck » Turgidson, avait la réputation d'être un acteur très difficile à diriger. Mais Kubrick connaissait son point faible : l'acteur avait la certitude, à tort visiblement, d'être un bon joueur d'échecs. Le réalisateur, étant lui-même un bon joueur, avait installé un échiquier sur le plateau. Il battit Scott à plate couture et gagna ainsi son respect. Cependant la voix, les expressions et mimiques de George C. Scott contribuent puissamment à l'intérêt comique du film, et cela sur toute sa longueur.

- Docteur Folamour, le personnage-titre, incarne le recyclage par les États-Unis (et l’URSS) de centaines de scientifiques allemands ayant œuvré (et souvent adhéré) au régime nazi. Avec une outrance comique, Kubrick rappelle que le phénomène est loin d'être une invention (voir Opération Paperclip). Le Docteur est inspiré de Wernher von Braun, ancien savant allemand à la solde des nazis (réplique du général Turgidson : « Pour moi, c'est toujours un Fritz »), père des V2, ainsi que d'Edward Teller, ingénieur et inventeur de la bombe H, et du mathématicien et physicien John von Neumann, tous deux juifs hongrois ayant travaillé au projet Manhattan. Le premier, von Braun, spécialiste des propulsions et tenues en vol des fusées, a fait décoller les programmes de la NASA. Le second, Edward Teller, devint plus tard conseiller technique du président américain ; il possédait un fort accent hongrois et un tempérament « va-t-en guerre » décomplexé. Le troisième, John von Neumann, fut chargé de certains calculs au sein du projet Manhattan. Il fit partie du comité chargé de désigner les cibles des bombes, et calcula l'altitude optimale d'explosion de ces dernières afin qu'elles fassent le maximum de dégâts. Il fut ensuite, avec Wiener, l'un des fondateurs de l'informatique théorique, imaginant la structure des premiers ordinateurs. Le nom du Dr Folamour (« Strangelove » dans l'original anglais) est en réalité « Merkwürdige Liebe ». Par deux fois dans le film, le Dr Folamour s'adresse au président avec les mots « Mein Führer ! ». Le personnage du docteur Folamour n'apparaît pas dans le roman de Peter George.

- Le personnage du général Buck Turgidson — probablement baptisé ainsi d'après l'adjectif turgide — (que le début de la crise surprend dans les bras de sa secrétaire et maîtresse) est inspiré de divers militaires américains bellicistes de l'époque de la guerre froide, parmi lesquels se détache le général Curtis Le May, qui mena les bombardements stratégiques contre le Japon durant la Seconde Guerre mondiale puis proposa froidement de déverser des bombes atomiques sur la Corée du Nord, la Chine maoïste et même l'URSS, au moment de la guerre de Corée.

- Vous remarquerez que l'acteur Peter Bull, qui joue le rôle de l'ambassadeur de Sadesky, se retient de s'esclaffer lorsque le docteur Folamour fait ses pitreries sur sa chaise roulante.

Bande sonore

Tout au long du film, le vol du B-52 est accompagné d'un thème musical récurrent appartenant au folklore traditionnel américain : When Johnny Comes Marching Home, décliné en plusieurs variations. Aux États-Unis, cette chanson montre la guerre sous un angle positif, tandis que la chanson irlandaise sur laquelle elle a été fondée, Johnny, I Hardly Knew Ya, ne décrit que le côté négatif de la guerre. Ce thème joue sur un double sens culturel.

La scène finale a pour fond sonore la chanson We'll Meet Again (« Nous nous retrouverons »). Cette chanson est liée à la bataille d'Angleterre et était une des favorites des aviateurs de la RAF : les paroles évoquent un lieu indéterminé, ensoleillé, avec un beau ciel bleu où l'on se retrouvera, « Dieu sait où, Dieu sait quand » (« Don't know where, don't know when »). Pour les auditeurs de l'époque, qui avaient des proches au combat, et en particulier pour les jeunes aviateurs et leurs fiancées, il allait de soi que ce lieu idéal et vague était le paradis. Ici, Stanley Kubrick réutilise cette chanson dans le cadre d'une guerre atomique.

Analyse

Stanley Kubrick nourrit avec ce film un propos qui lui semble cher : la dénonciation de l'incompétence des politiciens de tout bord, l’absurdité criminelle des projets et des réalisations des complexes militaro-industriels.

Réception critique

Docteur Folamour est, selon Bosley Crowther pour le New York Times : « la plaisanterie macabre la plus choquante que j'ai jamais rencontrée, et en même temps l'une des pointes les plus ingénieuses et les plus acérées, dirigée contre la balourdise et la folie de l'armée, encore jamais montrée à l'écran […] Le titre original est à lui seul d’un cynisme qui fait frémir ».

Lors de sa sortie en salles, la tension entre les États-Unis et l'URSS avait baissé d'un cran (période de détente après la crise des missiles de Cuba), rendant le film d’une actualité moins brûlante. Point limite (Fail Safe) de Sidney Lumet, tourné la même année, brode autour du même thème. Kubrick accuse ce dernier de plagiat, et à la suite d'un accord amiable, fait racheter ce film par Columbia Pictures pour qu'il ne compromette pas la sortie de son propre film. L'exploitation en salle de Point limite sera reportée à .

Distinctions

- British Academy Film Award du meilleur film et du meilleur film britannique en 1965.

- Oscars du cinéma 1964 : quatre nominations dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur acteur (Peter Sellers).

Postérité

- Le film Armageddon de Michael Bay (1998) fait un clin d'œil au film de Stanley Kubrick : dans l’une des scènes, sur l'astéroïde, le personnage un peu loufoque surnommé « Carotte » (interprété par Steve Buscemi) se met à faire du rodéo sur une ogive nucléaire (comme le commandant T. J. « King » Kong), sous le regard énervé du pilote de leur navette spatiale qui lui intime l'ordre de descendre avant que Carotte, amusé, lui dise « J’imitais le Dr Folamour, vous vous rappelez ? Dans le film, quand il fait du rodéo sur une tête nucléaire… » (à noter que ce n'est pourtant nullement le Dr Folamour qui fait cela.).

- Le titre d'un film d'Avi Mograbi y fait référence : Comment j'ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon (1996).

- On raconte que lorsqu’il entra à la Maison-Blanche en 1980, Ronald Reagan demanda où était la salle de guerre ; il fallut expliquer au nouveau président que cette salle était une pure invention de Stanley Kubrick[6].

- Début , à l’annonce de la destruction d'un Boeing sud-coréen par un chasseur soviétique, transportant 269 passagers et membres d'équipage, le quotidien français Libération, craignant une escalade des tensions, titra sa une « Camarade Folamour ». Quand, début , on apprit qu’un croiseur américain venait d'abattre un Airbus iranien, il transforma l'intitulé en « Citizen Folamour ».

- En 2019, Florian Dupuis et Mathias Labelle, du collectif Giant's Guts, adaptent le film pour le théâtre sous le titre Folamour ; les représentations ont lieu au théâtre Jean-Vilar de Montpellier, du 17 au [7].

- En 2003, dans son clip Time Is Running Out, le groupe Muse s'inspire de la table ronde de la salle d'opérations du Pentagone.

- En 1969, Parker F. Jones des laboratoires Sandia a écrit un rapport secret (déclassifé en 2013) sur l'accident d'un B-52 à Goldsboro qu'il a intitulé Goldsboro Revisited or: How I learned to Mistrust the H-Bomb en référence au titre du film de Kubrick[8].

- En 2017, dans le clip de la chanson Dividing by zero, le groupe de punk rock américain The Offspring fait clairement une référence au film de Stanley Kubrick. Déjà par le titre Slim Pickens does the right thing and drives a bomb to hell , ainsi que dans les images du clip où l'on peut voir le personnage du clip monté à cheval sur un missile.

Notes et références

- Fiche de doublage VF du film, sur AlloDoublage (consulté le 16 février 2013).

- Par ailleurs, l'acteur se blessa à la cheville, ce qui l'empêchait de tenir ce rôle physique.

- (en) George Case, Calling Dr. Strangelove: The Anatomy and Influence of the Kubrick Masterpiece, McFarland, (ISBN 978-1-4766-1848-7, lire en ligne), p. 66

- Blu-ray, qui fournit la version française d'époque (doublage de 1964).

- AlloCine, « Les secrets de tournage du film Docteur Folamour » (consulté le )

- (en-GB) Tom Dewe Mathews, « To the war room! », The Guardian, (ISSN 0261-3077, lire en ligne, consulté le ).

- « Folamour / Collectif Giant's Guts – Théâtre Jean Vilar », sur theatrejeanvilar.montpellier.fr (consulté le ).

- (en) Ed Pilkington, « US nearly detonated atomic bomb over North Carolina – secret document », The Guardian, .

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Monthly Film Bulletin, no 361

- (en) Sight and Sound, hiver 1963-64, p. 37,52

- Cahiers du cinéma, no 155,

- Cédric Anger et Jean Douchet, Docteur Folamour : Stanley Kubrick, Film de l'Estran/CNC, Paris, non daté, 24 p., coll. « Collège au cinéma »

- Hélène Puiseux, L'apocalypse nucléaire et son cinéma, Éditions du Cerf, Paris, 1987, 235 p. (ISBN 2-204-02740-5)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- Centre national du cinéma et de l'image animée

- Ciné-Ressources

- Cinémathèque québécoise

- (en) AllMovie

- (en) American Film Institute

- (en) BFI National Archive

- (en) British Film Institute

- (pl) Filmweb.pl

- (en) IMDb

- (en) LUMIERE

- (en) Movie Review Query Engine

- (de) OFDb

- (en) Rotten Tomatoes

- (mul) The Movie Database

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- (en) Metacritic

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Analyse du film, sur Dvdclassik.com