Déportés guadeloupéens et haïtiens en Corse

Les déportés guadeloupéens et haïtiens en Corse ont été emmenés dans l'île de Corse en 1802 par la volonté du Premier consul Napoléon Bonaparte. Ces hommes et ces femmes luttaient contre le retour de l'ordre esclavagiste dans leurs pays respectifs et [1] (...) (...) cette déportation est au croisement de deux aventures de la France d'outre-mer au XVIIIe siècle : l'aventure antillaise lié à la traite et à l'esclavage et d'autre part la conquête de la Corse entamée en 1769 et son inclusion mouvementée dans le pays de la Révolution puis de l'Empire napoléonien ; une expansion coloniale française qui se poursuivra à Alger en 1830 ». comme l'a souligné Francis Arzalier. Lequel étudia ces déportés après les travaux de Jean-Yves Coppolani qui en publia dès 1989 (pour le bicentenaire de la Révolution française) une étude [2] et surtout Charles B. et Marcel B. Auguste qui publièrent une étude sur les déportés uniquement haïtiens au sens large, révèlant les camps de travail en Corse dès 1979.

L'école historique française les découvre tardivement en raison des « réticences de l'historiographie française à mettre en lumière ce qui contredit trop la légende napoléonienne »[3]. Depuis un documentaire audiovisuel de Dumé Maestrati a contribué à les faire connaitre du grand public.

Contexte historique

%252C_version_manuscrite_d%C3%A9finitive.jpg.webp)

Les Africains ont remplacé à la tâche les autochtones d'Amérique du Nord décimés et Saint-Domingue est la plus riche des Antilles françaises : à la fin du XVIIIe siècle, la valeur de ses exportations dépasse celle des États-Unis. Cette prospérité repose principalement sur le sucre et le café qui nécessitent de grandes plantations. À la veille de la Révolution française, elles emploient près de 500 000 esclaves noirs pour 32 000 Blancs et 28 000 gens de couleur libres (métis et affranchis). Saint-Domingue est alors considérée par les Français comme la « perle des Antilles »[4]

L'abolution de l'esclavage le (16 pluviôse an II) permet aux anciens esclaves de connaitre le goût de la liberté. Il faut ajouter aussi le service dans les milices depuis 1760 pour les hommes qui joue un rôle émancipateur. Ainsi Jean-Louis Annecy militaire qui deviendra député.

L'année 1802 est marqué dans les deux iles par des insurrections, et par la peur d'un retour à l'Ancien Régime[5]

Dire : esclavage aboli en 1793. Le point sur la société en Guadeloupe et en Haiti. Les colons L'économie et son importance pour la métropole. Les mouvements de révolte. Conclusion à la veille des expéditions du premier consul

Ces hommes et ces femmes luttaient tout simplement contre le retour de l'esclavage dans leurs pays[1] - [3]

L'expédition de Saint-Domingue

L'expédition de Saint-Domingue est organisée par Napoléon Bonaparte ; le beau-frère du premier Consul le général Leclerc et 30 000 hommes dans 86 vaisseaux appareillent de Brest le [6] - [7] pour aller soumettre les rebelles.

Toussaint Louverture et son armée sont battus. Abandonné par ses officiers et ses soldats, Toussaint Louverture est ensuite capturé (Il sera déporté au Fort de Joux dans le massif du Jura et mourra en 1803 - André Rigaud chef du parti mulâtre parviendra à s'échapper du Fort) L’annonce du rétablissement de l’esclavage à la Guadeloupe reçue à Haïti soulève la population et fait l’unanimité parmi les officiers et soldats haïtiens. Brutalement, la répression est terrible contre ces « rebelles » : molosses[8], exécutions sommaires, noyades collectives. Ne reste qu'une solution : la déportation vers l'Europe.

Antoine Richepance en Guadeloupe

Le (13 Germinal an X), une escadre de 3 500 hommes composée de 2 vaisseaux 4 frégates et deux transport sous les ordres du contre-amiral Bouvet appareille de Brest. Le 6 mai (15 Floréal), elle est en vue de l'île de Guadeloupe [9] Antoine Richepance en est le général en chef. Sa mission officielle est de rétablir le général Lacrosse dans ses fonctions[10] - [11]

Le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe (qui a été aboli par Léger-Félicité Sonthonax et Étienne Polverel en 1793) est d’abord imposé militairement et illégalement par Richepanse qui va mener une guerre sanglante : (66 % de perte dans le corps expéditionnaire)[12], contre des troupes françaises guadeloupéennes.

Napoléon Bonaparte consul à vie et « l'attentat aux droits de l'homme »

Le , Napoléon est nommé Consul à vie, et par la par la loi du 20 mai 1802 (30 floréal an X) rétablit l'esclavage d'une part dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d'Amiens du 26 mars 1802, et d'autre part dans les possessions coloniales françaises au-delà du cap de Bonne-Espérance (aux Mascareignes). Cette loi ne s'applique en principe ni à la Guadeloupe ni à Saint-Domingue (actuelle Haïti)

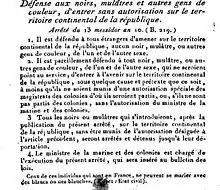

Richepance en accord avec Napoléon Bonaparte va donc imposer le rétablissement de l'esclavage militairement et par voie de fait ()[13]. Et le premier Consul va le confirmer par le décret illégal daté du , qui « avalise cet attentat » aux Droits de l'homme, et qui ne sera jamais publié[14]. L'esclavage est ainsi officialisé par l'arrêté consulaire du 16 juillet 1802 (27 messidor an X), longtemps ignoré de l'historiographie, et dont l'original n'a été découvert qu'en 2007 dans les Archives nationales[15]. En signant cet arrêté Bonaparte marque un retour à la législation de l'Ancien régime : « La colonie de la Guadeloupe (...) sera régie, à l'instar de la Martinique (...) par les mêmes lois qui y étaient en vigueur en 1789 ».

Richepance en accord avec Napoléon Bonaparte va donc imposer le rétablissement de l'esclavage militairement et par voie de fait ()[16]

La déportation

Le un arrêté prévoit l'envoi aux travaux forcés des hommes déportés de Saint-Domingue et de la Guadeloupe[17] Une fois sur le bateau, comme le souligne Jean-Yves Coppolani : « (parce qu') ils étaient des gens de couleurs, ils étaient suspectés de soutenir la révolte, et c’est seulement sur le bateau qu’on leur a dit qu’ils étaient déportés »[18]

Dans des conditions effroyables, traversant l'Atlantique, enchainés : Guadeloupéens et Haïtiens arrivent à Brest, au bagne devenu un camp de triage pour prisonniers antillais. Le bagne de Brest est encombré de déportés antillais[17] Pour prévenir toute évasion ou bien tout écart, le prisonnier est ferré dès son arrivée, et ses fers sont accouplés à ceux d'un autre bagnard. Pour cela on installe une manille à son mollet et une chaine en fer de 18 maillons pesant 7 kilos. Le forçat peut-être s'il est de bonne conduite placé en « demi-chaine » Le bout de sa chaîne sera relevé et fixé à l'anneau de sa ceinture en cuir[19].

Ils sont donc déportés en métropole, à Brest puis à Toulon toujours par voie de mer et finalement en Corse[20]. La déportation des rebelles antillais s’organise avec la publication de l’arrêté des consuls du 13 frimaire an 11 () pour en faire des travailleurs forcés, astreints à la discipline militaire, séparés en fonction de leur couleur de peau[21].

L'histoire et les archives ont retenu le chiffre de 422 déportés vers la Corse venant des Antilles grandes et petites dont 183 Guadeloupéens et 229 Haïtiens ; ils furent beaucoup plus nombreux en vérité.

En 1803 le ministre de la marine Denis Decrès écrit à Donatien de Rochambeau que ce n'est pas par la « rigueur des châtiments » mais par la déportation en Corse que le premier Consul compte dompter les rebelles[22].

En Corse

Cette main d'œuvre corvéable à volonté allait en effet être mise au service d'un projet visant à parachever l'inclusion de la Corse dans l'ensemble français tout en y mettant en œuvre une politique ouvertement coloniale[23].

Ces déportés, dont Jean-Baptiste Mills mulâtre, un des premiers Afro-descendants député élu à la Convention le (mort à Bastia le )[24], Jean-Louis Annecy député de Saint-Domingue (mort en 1807)[25] - [26]et de nombreux officiers supérieurs, sont installés sans vêtements et enchaînés dans un monastère d’Ajaccio reconverti en camp : le couvent des Capucins[21] Ils vont dans les travaux forcés assainir et embellir la ville natale de Napoléon Bonaparte. Ajaccio est la ville témoin de la déportation[21]

Guadeloupéens et Haïtiens participent à la construction de la route entre Ajaccio et Bastia classée route royale en 1836 puis route nationale 193 et aujourd'hui route 20 et route 21 entre Ajaccio et Bastia et participer aux travaux des Forts corses (Napoléon par la construction de cette route entendait casser les séditions des insulaires).

Ils sont mis au travail, été comme hiver pour construire la route entre Ajaccio et Bastia dans la région très escarpée du col de Vizzavona, où ils sont aussi affectés au transport des grands arbres (pin laricio) de la forêt de Vizzavona (pins pour les mâts de bateaux).

148 déportés purent s'affranchir de leur statut en s'engageant dans le Bataillon des Pionniers Noirs (connu aussi sous le nom de Royal Africain) au service du Royaume de Naples dès 1806 ainsi que l'a démontré Bernard Gainot d'après les archives du Shat (Service historique de l'armée de terre à Vincennes)[27]

Bilan

La plupart des déportés sont morts aux cours de ces tâches épuisantes. Il y eut des évasions[23].

Fait de « l'exception corse » les insulaires rejetèrent durablement toute forme d'interventionnisme de type colonial : « les multiples projets de mise en valeur de type colonial ont tous échoué, pour des raisons de relief, de climat, de résistance des populations : la colonisation de la Corse n'aura pas lieu »[3].

En 2022 Jean-Yves Coppolani envisage la création d'un monument en hommages aux déportés antillais, à Corte.

Bibliographie

Ouvrages

- Claude Bonaparte Auguste et Marcel Bonaparte Auguste Les déportés de Saint-Domingue. Contribution à l'histoire de l'expédition française de Saint-Domingue, 1802-1803 (préface de Robert Cornevin) Éditions Naaman 1979, 158 pages[28]

- Claude Bonaparte Auguste et Marcel Bonaparte Auguste Ouragan sur la Caraïbe: Les déportés de St-Domingue et de la Guadeloupe, Éd. CIDIHCA, Montréal 2007 (ISBN 9782894542170) (ISBN 2894542178)

- Paul Louis, Appel à la création du mémorial noir de la déportation et de l'esclavage, éditeur Association guadeloupéenne pour l'aide à la création du Memorial noir de la déportation et de l'esclavage, 1987 95 pages

- Bernard Gainot, Les officiers de couleur dans les armées de la République et de l'empire (1792-1815) : De l'esclavage à la condition militaire dans les Antilles françaises, Paris, Karthala, , 232 p. (ISBN 978-2-84586-883-0, OCLC 182917374, BNF 41165334) Les officiers de couleur dans les armées de la République et de l'Empire, 1792-1815

- Bernard Gainot Les officiers de couleur dans les armées de la République et de l’Empire (1792-1815) - de l'esclavage à la condition militaire dans les Antilles françaises - Karthala, 2007 (ISBN 9782845868830) (recherche d'occurrences à : "Corse" dans l'ouvrage, extraits)

- Annie Crépin, Bernard Gainot, Les officiers de couleur dans les armées de la République et de l’Empire (1792-1815). Compte-rendu de lecture, Reims et Paris, Armand Colin et Société des études robespierristes, (ISSN 0003-4436 et 1952-403X, OCLC 185424580 et 777682345, BNF 32694556, DOI 10.4000/AHRF.11582, lire en ligne) Compte-rendu de lecture

- Jean-François Niort et Jérémy Richard, L’arrêté consulaire du 16 juillet 1802 rétablissant l’esclavage à la Guadeloupe : du mystère à l'illégalité Université des Antilles, 1er juin 2009

Articles

- Francis Arzalier, « Déportés haïtiens et guadeloupéens en Corse (1802-1814) », Annales historiques de la Révolution française, Reims et Paris, Armand Colin et Société des études robespierristes, nos 293-294, , p. 469-490 (ISSN 0003-4436 et 1952-403X, OCLC 185424580 et 777682345, BNF 32694556, DOI 10.3406/AHRF.1993.1586, JSTOR 41914382)

- Jean-Yves Coppolani « Des Antillais déportés en Corse à l'époque napoléonienne » Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, no 656, 1989, p. 245-254.

- Marcel Grandière, Les réfugiés et les déportés des Antilles à Nantes sous la Révolution Bulletin de la société d'histoire de la Guadeloupe, 33-34 troisième trimestre-quatrième trimestre 1977

Documentaires

- Dominique Maestrati Bonaparte, côté noir documentaire 52 minutes, 2016 france.tv (Ce documentaire sur les conséquences de la loi du 20 mai 1802 est illustré par les analyses d’historiens spécialisés et les témoignages fictifs des acteurs de l’histoire : Bonaparte ; l’Abbé Grégoire, farouche abolitionniste ; Toussaint Louverture, ancien esclave devenu gouverneur et Bélu, planteur et négrier)

Presse

- Corse-Matin du 4 décembre 2018 / DOSSIER. « Quand les esclaves antillais bâtissaient les grandes routes de Corse » Corse-Matin (consulté le 9 décembre 2021).

- Histoire : l’épisode méconnu des 1500 Antillais déportés à Brest / 13 septembre 2020 sur Le Télégramme (consulté le 10 décembre 2021).

- Le Journal de la Corse / Quand les Antillais étaient déportés en Corse par Napoléon 6 novembre 2022

Notes et références

- « L'esclavage en Corse sous Napoléon », Lumni, 11 février 2021

- Le Journal de la Corse / Quand les Antillais étaient déportés en Corse par Napoléon 6 novembre 2022

- Arzalier 1993.

- Sur ce terme, son histoire et son acceptation : dans Le Nouvelliste : « Un cliché historique : « Haïti, la Perle des Antilles » 2016. 09.02 (Consulté le 2 février 2022)

- 1802 en Guadeloupe et à Saint-Domingue : réalités et mémoire, actes du colloque de Saint-Claude, 2-3 mai 2002 compte-rendu de Philippe Tréguilly, Bibliothèque de l'École des chartes (Année 2005 163-1) pp. 333-335

- Annales du Midi 1989 - Volume 101 p. 200

- Service historique des armées / L'écho des Archives

- Philippe R. Girard « L'utilisation de chiens de combat pendant la guerre d'indépendance haïtienne » Napoleonica. La Revue 2012/3 (No 15), pages 54 à 79 sur le portail Cairn.info]

- Annales maritimes et coloniales, 1844

- Laurent Farrugia Autonomie pour la Guadeloupe 1er janvier 1967 réédition numérique FeniXX 200 pages (ISBN 9782402208314) et (ISBN 2402208317)

- Eugène Édouard Baron de Boyer de Peyreleau Les Antilles françaises. particulièrement la Guadeloupe, depuis leur découverte jusqu'au ler novembre 1825 Éditeur Ladvocat 1825, volume 3

- Gérard Lafleur, « La Guadeloupe de 1803 à 1816 : de l’Empire à la Restauration », Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, no 172, , p. 1-116 (ISSN 2276-1993, DOI https://doi.org/10.7202/1035305ar, lire en ligne).

- « Guadeloupe, 1802 : le combat de Delgrès contre le combat de Richepance », sur manioc.org, (consulté le ).

- Jean-François Niort et Jérémy Richard, « L’arrêté consulaire du 16 juillet 1802 rétablissant l’esclavage à la Guadeloupe : du mystère à l’illégalité » [PDF], sur manioc.org, (consulté le ).

- Voir en ce sens les travaux de Jean-François Niort et de Jérémy Richard : « À propos de la découverte de l’arrêté consulaire du 16 juillet 1802 et du rétablissement de l’ancien ordre colonial (spécialement de l’esclavage) à la Guadeloupe », Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, no 152, 2009, p. 31-59, et en ligne ; « Bonaparte et le processus de rétablissement de l’esclavage à la Guadeloupe (1802-1803) : essai de reconstitution à partir de découvertes archivistiques récentes », Cahiers aixois d’histoire des droits de l’outre-mer français (PUAM), no 4, 2012, p. 251-291.

- « Guadeloupe, 1802 : le combat de Delgrès contre le combat de Richepance », sur manioc.org, (consulté le )

- Arzalier 1993, p. 471.

- Tessa Grauman, 2 juillet 2022 La 1 Portail de l'Outremer/ France tv. info

- Dossier pédagogique des Musées de Brest

- Mémoire de l'esclavage, le couvent des Capucins d'Ajaccio

- sur le site Mémoire de l'esclavage

- Philippe R. Girard L'utilisation de chiens de combat pendant la guerre d'indépendance haïtienne dans Napoleonica, La Revue 2012/3 (No 15), pages 54 à 79 sur le portail Cairn.Info

- N.W., « DOSSIER. Quand les esclaves antillais bâtissaient les grandes routes de Corse », sur corsematin.com, (consulté le )

- Pierre Bardin, Règles d’élections à la Convention et patrimoine des députés des colonies Généalogie et Histoire de la Caraïbe

- Bernard Gainot, Les officiers de couleur dans les armées de la République et de l’Empire (1792-1815) - de l'esclavage à la condition militaire dans les Antilles françaises - Karthala, 2007 (vue partielle sur Google Livres)

- Bernard Gainot : [Chapitre 4 Jean-Louis Annecy (vers 1758-vers 1807) : du Cap-Français aux Tuileries, des Tuileries au bagne, un parcours emblématique dans Figures d'esclaves : Présences, paroles, représentation p. 71-85]

- Bernard Gainot, Les officiers de couleur dans les armées de la République et de l'Empire (1792-1815) Karthala Éditions page 206 et notes 34 et suivante page 206 (ISBN 9782811141813) Archives ShatXh3 : État nominatif des hommes de couleur existants dans la XXIIIè division militaire, au 1er février 1807, dressé par le général Morand à Ajaccio le 12 février 1807

- Compte-rendu sur le site

Voir aussi

Liens externes

- Napoléon, raciste ? sur le site de RFI (Les explications de Jean-Pierre Le Glaunec, agrégé d'histoire et professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke au Québec)

- memoire-esclavage.org Napoléon et le rétablissement de l'esclavage