Cryptoprocta spelea

Cryptoprocta spelea, également connu sous le nom de Fossa géant[1], est une espèce de carnivores de Madagascar aujourd'hui disparue. Il appartenait à la famille des Eupleridae, que l'on associe généralement aux mangoustes et qui comprend tous les carnivores malgaches. L'espèce a été décrite pour la première fois en 1902, et est séparée du fossa (Cryptoprocta ferox), qui lui est fortement apparenté, en 1935. C. spelea est plus grand que le fossa, mais autrement il lui ressemble très fortement. Les deux espèces ne sont pas unanimement reconnues comme distinctes dans le monde scientifique. On ne sait pas quand et comment le Fossa géant a disparu, et on recense quelques témoignages demeurant rares d'observations de très grands fossas, ce qui indiquerait que l'espèce existe toujours.

- Cryptoprocta ferox var. spelea G. Grandidier, 1902

- Cryptoprocta spelea: Petit, 1935

- Cryptoprocta antamba Lamberton, 1939

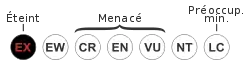

EX : Éteint

L'espèce est connue à partir d'os subfossiles découverts dans diverses grottes dans le nord, l'ouest, le sud et le centre de Madagascar. Dans certains sites, on le trouve conjointement avec des restes de C. ferox, mais rien ne prouve qu'ils ont vécu au même moment. C. spelea pouvait certainement chasser des proies plus imposantes que le fossa actuel, dont notamment les lémuriens subfossiles.

Description

Bien que certaines différences morphologiques entre les deux espèces de fossas ont été décrites[2], celles-ci semblent allométriques (liées à la croissance), et dans leur Mammalian Species de 1986, Michael Köhncke et Klaus Leonhardt déclarent que les deux fossas étaient morphologiquement identiques[3]. Toutefois, les restes de C. spelea sont plus grands que n'importe quel C. ferox existant. Goodman et son équipe ont montré que la taille des crânes de spécimens qu'ils ont identifiés comme des C. spelea était 1,07 à 1,32 fois plus importante que pour un C. ferox adulte[4]. Pour le seul spécimen de C. spelea pour lequel la longueur totale du crâne a été mesurée, elle était de 153,4 mm, contre entre 114,5 et 133,3 mm pour un C. ferox adulte. L'humérus, chez 12 C. spelea, avait une longueur comprise entre 122,7 et 146,8 mm, avec une moyenne de 137,9 mm, contre entre 108,5 et 127,5 mm avec une moyenne de 116,1 mm chez le fossa actuel[5]. La masse corporelle de C. spelea est estimée à entre 17 kg[6] et 20 kg[7] et il devait faire partie des plus grands prédateurs de l'île[6]. Pour comparaison, un C. ferox adulte pèse entre 5 et 10 kg[8].

Taxonomie

En 1902, Guillaume Grandidier décrit les restes subfossiles d'un carnivore dans deux grottes de Madagascar qui ressemble à une forme plus grosse du Fossa (Cryptoprocta ferox), et qui est donc nommé C. ferox var. spelea. G. Petit, en 1935, considère que spelea est en fait une espèce distincte[9]. Charles Lamberton étudie les formes actuelles et subfossiles de Cryptoprocta en 1939 et confirme Petit dans son hypothèse selon laquelle il s'agit de deux espèces distinctes[10]. Il décrit officiellement la nouvelle espèce à partir du spécimen découvert à Ankazoabo Cave, une grotte située 15 km au nord d'Itampolo. Le nom spécifique spelea signifie « grotte » et fait référence au lieu de découverte de cette espèce[11]. Toutefois, Lamberton, s'appuyant sur trois fossiles de fossa actuel, soit à peine assez pour bien évaluer la variabilité au sein de l'espèce, ainsi que d'autres auteurs, ne font pas la distinction entre C. spelea et C. ferox[12]. Steven Goodman et son équipe, avec un échantillon de taille plus importante, fournit une nouvelle étude des Cryptoprocta publiée dans un article de 2004. Il montre que certains Cryptoprocta subfossiles avaient une taille située au-delà des variations possibles au sein de C. ferox, et il les identifie donc comme appartenant à l'espèce C. spelea[4]. Grandidier n'a pas désigné de spécimen type pour l'espèce, et continue à utiliser C. spelea pour désigner la plus grande forme de fossa. Goodman et son équipe ont désigné un spécimen type[13].

Lamberton reconnait une troisième espèce, Cryptoprocta antamba, à partir d'une mâchoire inférieure présentant un espace anormalement large entre les condyles de la mandibule[14]. Il s'appuie également sur la découverte de deux fémurs et d'un tibia de taille intermédiaire entre C. spelea et C. ferox et qui correspondrait pour lui à cette nouvelle espèce[15]. Le nom spécifique se rapporte à l'« antamba », un animal légendaire qui aurait vécu au sud de Madagascar. Il est décrit par Étienne de Flacourt en 1658 comme un grand carnivore ressemblant à un léopard mangeant des hommes et des veaux et vivant dans des zones reculées dans les montagnes[16] - [12], et pourrait correspondre en fait à un grand fossa[17]. Goodman et son équipe n'ont pas pu retrouver les échantillons du Cryptoprocta antamba de Lamberton, mais pensent qu'il s'agissait d'un C. spelea particulier[18]. Le Fossa et C. spelea forment le genre Cryptoprocta au sein de la famille des Eupleridae, qui inclut les autres carnivores malgaches — l'Euplère de Goudot, la Civette malgache, et les Galidiinae. La séquence ADN montre que les Eupleridae sont un groupe monophylétique dont les plus proches apparentés sont les mangoustes d'Eurasie et du continent africain[19].

Distribution, écologie et extinction

| Site | spe. | fer. |

|---|---|---|

| Ampasambazimba | + | |

| Ankarana | + | + |

| Ankazoabo | + | |

| Antsirabe | + | + |

| Behova | + | + |

| Beloha | + | + |

| Belo sur Mer | + | + |

| Bemafandry | + | |

| Betioky | + | |

| Lakaton'ny akanga | + | |

| Lelia | + | |

| Manombo | + | + |

| Tsiandroina | + | |

| Tsiravé | + | |

Abréviations:

| ||

Cryptoprocta spelea est le seul membre éteint de l'ordre des Carnivora connu à Madagascar[11]. Les espèces récemment éteintes à Madagascar comprennent également 17 espèces de lémuriens, dont la plupart étaient plus grands que les espèces existantes aujourd'hui[18], ainsi que les Aepyornithiformes et l'Hippopotame nain de Madagascar, parmi d'autres[21]. Les subfossiles de Fossa géant ont été trouvés dans des sites datés de l'Holocène[9] à l'extrémité nord de Madagascar, le long de la côte ouest jusqu'à l'extrémité sud de l'île et dans les montagnes du centre. Certains sites présentaient à la fois des restes de C. spelea et ceux de C. ferox. Toutefois, par manque de connaissance solide en stratigraphie et l'absence de datation au carbone, on ne peut pas conclure si les deux espèces vivaient dans la même région au même moment[22] - [23]. La différence de taille entre les deux espèces est similaire à celle entre les chats et les mangoustes que l'on trouve sur l'île, et une cohabitation entre les deux espèces était donc certainement possible[20].

Avec sa grande taille et ses mâchoires et ses dents massives[24], C. spelea était un formidable prédateur[25], et en plus des petits lémuridés, il devait s'attaquer au gros, comme les lémuriens subfossiles qui étaient trop gros pour C. ferox[26] - [27]. Rien ne prouve formellement qu'il consommait des lémuriens, ce n'est qu'une supposition par rapport au régime alimentaire du fossa[28]. Parmi les autres proies possibles on recense les Tenrecidae, les Eupleridae et même les jeunes Hippopotames nains de Madagascar[29]. Son extinction a peut-être modifié les dynamiques de prédation sur Madagascar[30].

La liste rouge de l'UICN classe C. spelea comme une espèce éteinte, mais on ne sait pas où et quand elle s'est éteinte[31]. Toutefois, le peuple indigène de Madagascar cite souvent deux formes de fossa, fosa mainty (ou « Cryptoprocta noir ») plus grand et un fosa mena plus petit (ou « Cryptoprocta rougeâtre »[32] - [20]. Il existe également diverses histoires mettant en scène des Fossas géants, comme un spécimen de 2 m et 30 kg à Morondava. Goodman et son équipe pense que des recherches poussées pourraient montrer qu'il y a plus d'une seule espèce de fossa vivante sur l'île[20].

Voir aussi

Bibliographie

- (en) J.A. Alcover et M. McMinn, « Predators of vertebrates on islands », BioScience, vol. 44, , p. 12–18 (lire en ligne)

- (en) G.P. Burness, J. Diamond et T. Flannery, « Dinosaurs, dragons, and dwarfs: The evolution of maximal body size », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 98, , p. 14518–14523 (lire en ligne)

- (en) D.A. Burney, L.P. Burney, L.R. Godfrey, W.L. Jungers, S.M. Goodman, H.T. Wright et A.J.T. Jull, « A chronology for late prehistoric Madagascar », Journal of Human Evolution, vol. 47, , p. 25–63 (lire en ligne)

- (en) I.C. Colquhoun, « Predation and cathemerality: Comparing the impact of predators on the activity patterns of lemurids and ceboids », Folia Primatologica, vol. 77, , p. 143–165 (lire en ligne)

- (en) N. Garbutt, Mammals of Madagascar : A Complete Guide, A & C Black, , 304 p. (ISBN 978-0-7136-7043-1)

- (en) S.M. Goodman, The Natural History of Madagascar, Chicago (Ill.), University of Chicago Press, , 1709 p. (ISBN 0-226-30306-3), « Predation on lemurs », p. 1221–1228

- (en) S.M. Goodman, J.U. Ganzhorn et D. Rakotondravony, The Natural History of Madagascar, Chicago (Ill.), University of Chicago Press, , 1709 p. (ISBN 0-226-30306-3), « Introduction to the mammals », p. 1159–1186

- (en) S.M. Goodman, R.M. Rasoloarison et J.U. Ganzhorn, « On the specific identification of subfossil Cryptoprocta (Mammalia, Carnivora) from Madagascar », Zoosystema, vol. 26, , p. 129–143 (lire en ligne)

- (en) M. Hoffman, « Cryptoprocta spelea », IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.2., (consulté le )

- (en) M. Köhncke et K. Leonhardt, « Cryptoprocta ferox », Mammalian Species, vol. 254, , p. 1–5 (lire en ligne)

- C. Lamberton, « Les Cryptoprocta fossiles », Mémoires de l'Académie malgache, vol. 27, , p. 155–193

- (en) S.T. Turvey, Holocene Extinctions, Oxford University Press US, , 352 p. (ISBN 978-0-19-953509-5, lire en ligne)

- (en) S. Wroe, J. Field, R. Fullagar et L.S. Jermiin, « Megafaunal extinction in the late Quaternary and the global overkill hypothesis », Alcheringa, vol. 28, , p. 291–331 (lire en ligne)

Liens externes

Genre Cryptoprocta

- (en) Référence Mammal Species of the World (3e éd., 2005) : Cryptoprocta

- (fr+en) Référence ITIS : Cryptoprocta Bennett, 1833

- (en) Référence Animal Diversity Web : Cryptoprocta

- (en) Référence NCBI : Cryptoprocta (taxons inclus)

Autre lien externe

- (en) Référence UICN : espèce Cryptoprocta spelea

Notes et références

- Alcover et McMinn 1994, p. table 1

- Lamberton 1939, p. 182

- Köhncke et Leonhardt 1986, p. 2

- Goodman et al. 2004, p. 136

- Goodman et al. 2004, p. table 1

- Burness et al. 2001, p. table 1

- Wroe et al. 2004, p. 297

- Garbutt 2007, p. 211

- Goodman et al. 2004, p. 130

- Goodman et al. 2004, p. 130–131

- Goodman et al. 2003, p. 1167

- Goodman et al. 2004, p. 131

- Goodman et al. 2004, p. 136–137

- Lamberton 1939, p. 191

- Lamberton 1939, p. 193

- Goodman et al. 2003, p. 1169

- Turvey 2009, p. 34

- Goodman et al. 2004, p. 137

- Garbutt 2007, p. 208

- Goodman et al. 2004, p. 141

- Burney et al. 2004, p. 25

- Goodman et al. 2003, p. 1167–1168

- Goodman et al. 2004, p. 140–141

- Goodman et al. 2004, p. 138

- Colquhoun 2006, p. 148

- Goodman et al. 2004, p. 138–140

- Colquhoun 2006, p. 148, 156

- Goodman et al. 2003, p. 1227

- Alcover et McMinn 1994, p. 14

- Goodman et al. 2004, p. 140

- Hoffman 2008

- Goodman et al. 2003, p. 1168