Crise d'Abadan

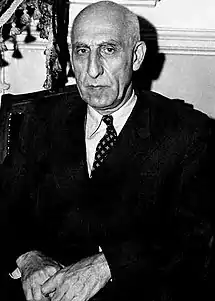

La crise d'Abadan s'est déroulée entre 1951 et 1954, après la nationalisation par l'Iran des installations de l'Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) en mars 1951 et l'expulsion des sociétés pétrolières britanniques des raffineries de la ville d'Abadan (voir raffinerie d'Abadan). La crise plomba très vite l'économie du pays et la situation politique dégénéra. La crise atteignit son sommet avec la tentative de coup d'état menés par les services secrets britanniques et américains, l'exil du chah Mohammad Reza Pahlavi et qui se solda par le renversement du premier ministre Mohammad Mossadegh. La crise prit fin en octobre 1954 avec la signature de nouveaux contrats pétroliers avec les compagnies occidentales pour 25 ans, ce qui coïncide avec la fin du règne de Mohammad Reza Shah Pahlavi lors de la révolution iranienne.

Prélude

Abadan est une ville située sur les rivages du golfe Persique, où l'on découvrit du pétrole en 1908. Lors des 40 années suivantes, les pays développés, et notamment la Grande-Bretagne, firent de la raffinerie d'Abadan la plus grande raffinerie du monde. La raffinerie, comme toutes les autres installations pétrolières dans cette partie de l'Iran étaient la propriété de l'Anglo-Iranian Oil Company (AIOC). Dans le but d'obtenir plus de revenus pour le pays, le gouvernement de Reza Chah conclut un nouvel accord avec la société britannique en 1933. Après cela, sur une période de 60 ans, selon l'accord, l'Iran perçut environ 8 % du produit net de la vente de pétrole brut, sans compter les recettes du raffinage et de la vente de produits pétroliers finis[1]. En 1947, l'AIOC obtint un produit net de 40 millions £, dont 7 millions £ furent versés à l'Iran, ce qui correspond à seulement 18 % des revenus complets[2].

Pendant la Seconde Guerre mondiale et la crise irano-soviétique qui suivit, l'Iran ne songeait pas à une révision de l'accord de 1933. L'Iran fut occupé jusqu'en 1944 par les troupes alliées (jusqu'en 1946 pour les soviétiques) et ne peut recouvrir sa capacité d'action indépendante qu'en 1947. Lors de la guerre, les Alliés avaient révisé l'accord pour orienter la production pétrolière ainsi que ses revenus vers l'effort de guerre ; le gouvernement iranien voulait parvenir à une solution comparable au Venezuela, dont la version révisée en 1942 de toutes les concessions pétrolières prévoyait une répartition 50/50 du produit net. En février 1949, les négociations entre l'AIOC et le ministre des Finances Abbas Gholi Golshaiyan du gouvernement de Mohammad Sa'ed commencèrent, dans le but de réviser l'accord de 1933[3].

Les négociations aboutirent à un accord, de sorte qu'une nouvelle commission fut créée en 1950 par le Parlement nouvellement élu, pour traiter du sujet des concessions pétrolières. Le président de cette commission a d'abord été Allahyar Saleh, puis plus tard Mohammad Mossadegh, leader du Front National. En 1950, la négociation de l'Arabian-American Oil Company (ARAMCO) avec les Saoudiens sur un nouvel accord, prévoyait une répartition 50/50 des revenus pétroliers nets du grand pays de la péninsule arabique. Pour le gouvernement iranien, le Parlement et le Shah, il était naturel qu'un système similaire soit mis en place avec l'AIOC. Si l'AIOC n'accédait pas à ces demandes, l'industrie pétrolière devrait être nationalisée. Les négociations du général-premier ministre Haj Ali Razmara avec l'AIOC ne purent être terminés car, le 7 mars 1951, Razamra fut abattu par un membre du Fedayin de l'Islam, Khalil Tahmasbi. L'ayatollah Kashani déclara que le tueur de Razmara était un « sauveur du peuple iranien » et demanda sa libération immédiate. Le lendemain, la nationalisation de l'industrie pétrolière fut approuvée par la Commission Pétrolière du Parlement[4].

L'AIOC était pour les Britanniques « l'actif le plus important à l'étranger » et « une source de fierté nationale » dans l'après-guerre de Clement Attlee et Ernest Bevin. Même « dans les années 1940 et au début des années 1950, certains responsables britanniques de haut rang croyaient encore que le pétrole persan était en fait à juste titre du pétrole britannique puisqu'il avait été découvert par les Britanniques, développé par des capitaux britanniques, et exploité grâce à l'habileté et à l’ingéniosité britanniques »[5].

À l'opposé, le futur Premier ministre Mossadegh estimait que la concession de 1933 accordée à l'AIOC par l'Iran était « immorale et illégale », contestant alors tous les aspects de la présence commerciale britannique en Iran[6]. Les Britanniques dirent plus tard qu'ils craignaient que, si la politique de Mossadegh l'emportait, « les nationalistes de par le monde pourraient abroger les concessions britanniques en toute impunité »[6].

La nationalisation de l'industrie pétrolière, si elle s'est vue soutenue par la totalité du peuple iranien, a des attraits différents selon les uns et les autres. Pour le parti communiste Tudeh la nationalisation était une étape importante dans la mise en place d'un Iran socialiste. Pour Mohammad Mossadegh et son parti le Front national, cela allait plus avec la souveraineté politique et l'honneur national. Les islamiques et leurs partisans y ont vu une lutte contre l'occidentalisation (gharbsadegi) de l'Iran, critiquant Razmara qui se souciait de la praticabilité d'une telle loi, et freinait la nationalisation, cherchant à prendre toutes les précautions nécessaires, ce qui le fit passer pour un agent des Britanniques (Alors que Razmara s'était rapproché de l'URSS). Il souligna que le pétrole comme toutes les ressources naturelles appartenaient déjà au gouvernement iranien en raison d'un article constitutionnel et qu'il était donc question seulement de la nationalisation des raffineries et de l'industrie pétrolière. Razmara dit, lors d'une séance au Majlis, le Parlement: « Je veux très clairement dire ici que l'Iran ne dispose actuellement pas des moyens industriels pour extraire son pétrole et le vendre sur le marché mondial [...] Messieurs, vous ne pourriez même pas gérer une usine de ciment avec les employés à votre disposition. [...] Je le dis très clairement, cela met en danger la richesse et les ressources de notre pays, et ce serait commettre une trahison envers notre peuple. ». Ce à quoi Mossadegh répondit : « Je pense que les Iraniens ne ressentent que de la haine envers ce que le premier ministre a dit, et considèrent le gouvernement illégitime, pour se livrer à une telle humiliation aussi servilement. Il n'y a aucun moyen de passer outre la nationalisation du pétrole. »[7].

Nationalisation

Que les négociations menées par Razmara aient pu aboutir relèvent du mystère. Une semaine après son assassinat, le projet de loi de nationalisation du pétrole est ratifié le 14 mars 1951 par le Parlement iranien et 5 jours plus tard par le Sénat. Il reçoit le même jour la sanction royale. Cet événement est très populaire en Iran. La nationalisation, permettant à l'Iran de récupérer ses richesses propres, est perçue comme une solution aux problèmes économiques et sociaux et comme un moyen d'échapper aux menaces que font peser les puissances étrangères sur l'indépendance du pays[8]. Le Majlis charge ensuite la Commission Pétrolière d'élaborer le dispositifs d'exécution. Hossein Ala', le nouveau premier ministre devrait mener les négociations à venir avec les Britanniques. Le 26 avril, Mossadegh soumet la Commission parlementaire du pétrole à un plan en neuf points concernant la mise en œuvre des dispositions de la loi de nationalisation sans consulter Ala'. Ce dernier, attaqué à la fois par les Anglais (qui voient d'un mauvais œil le mouvement nationaliste) et le Front National à travers des manifestations, présente peu après sa démission au Shah. Le , le Shah nomma comme Premier ministre Mossadegh. Entre-temps, le Parlement a adopté son plan de 9 points. Le 30 avril, le plan en neuf points est confirmé par le Sénat et entra en vigueur le 1er mai 1951 après avoir reçu la signature du Shah.

Sur la base de la loi de nationalisation, la National Iranian Oil Company (NIOC) ([9]) est créée. Trois membres du conseil d'administration provisoire de la NIOC se rendent le 9 juin à Abadan et, le 10 juin 1951, hissent le drapeau iranien au siège de la raffinerie. Ils offrent ensuite aux 4 500 employés britanniques de l'AIOC d'être reconduits dans leur travail avec la NIOC. Ceux-ci refusent et quittent le pays. À ce moment-là, environ 61 500 personnes étaient employées par l'AIOC[10]. La production de pétrole est interrompue jusqu'à nouvel ordre après le départ du personnel britannique.

En Grande-Bretagne, la nationalisation est largement considérée comme une violation intolérable des termes du contrat, comme un vol. Des émissaires britanniques aux États-Unis font savoir qu'autoriser l'Iran à nationaliser l'AIOC serait considéré « comme une victoire pour les Russes » et causerait « une perte d'une centaine de millions de livres par an pour le Royaume-Uni, affectant sérieusement notre programme de réarmement et le coût de la vie »[11]. Explicitant ses intentions, la Grande-Bretagne envoie des troupes à Chypre et un navire de guerre au large d'Abadan. Le chah s'indigne et fait savoir à l'ambassadeur britannique que si la moindre action militaire est tentée sur le sol iranien, il enverra l'armée et prendra personnellement la tête de ses troupes[12].

Les Britanniques firent appel à la Cour internationale de justice sise à La Haye et au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, comme commissions de conciliation. Mossadegh se rendit devant la Cour internationale de La Haye et en octobre 1951 à New York devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais la réunion à New York n'aboutit à aucune décision (De même que La Haye se déclara incompétente ensuite). Le litige sur la nationalisation de l'industrie pétrolière devint la crise d'Abadan.

Les efforts de médiation des États-Unis

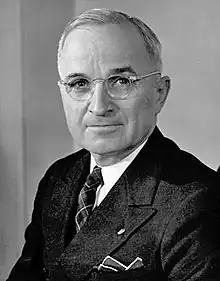

Les États-Unis entretenaient depuis la Seconde Guerre mondiale des relations amicales avec l'Iran. Dans le cadre du programme Point IV lancé par le président Harry S. Truman, une sorte de plan Marshall pour le Moyen-Orient, les États-Unis envoyaient des aides à la reconstruction financière et humaine en Iran. Mossadegh se rendit à Washington, pour discuter avec le président Truman. Le gouvernement à Washington proposa la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) comme institution médiatrice. La banque pourrait prendre en charge la gestion des ventes de pétrole pour un temps limité et proposerait à l'Iran un prêt pour financer la reprise de la production pétrolière, remboursable à partir des revenus pétroliers attendus. L'avantage pour l'Iran serait que le pays pourrait générer des revenus de l'activité pétrolière jusqu'à ce que le différend puisse être finalement réglé lors de nouvelles négociations. Mossadegh accepta la proposition. Les Britanniques furent plus réticents [13].

Pendant ce temps, la production de pétrole en Irak, au Koweït, en Arabie saoudite augmenta de manière significative et fut très prisée aux États-Unis, le retrait du pétrole iranien du marché étant ainsi plus que compensé. En plus de cela, la situation économique en Iran se détériorait de plus en plus de par l'absence de revenus pétroliers. Le gouvernement britannique décida cependant d'imposer un embargo à l'exportation sur l'Iran. En retour Mossadegh ordonna la fermeture de tous les consulats britanniques en Iran.

Le 22 juillet 1952, la Cour internationale de Justice à La Haye décida à 9 voix contre 5, que les litiges relatifs à la concession pétrolière de 1933 était un accord entre l'Iran et une entreprise privée et que ce n'était donc pas une question relative au gouvernement britannique et que l'Iran avait le droit de nationaliser les installations industrielles, si une compensation adéquate était donnée [14]. Mossadegh, qui s'était rendu aux Pays-Bas, fut célébré comme un gagnant moral, et revint acclamé en Iran. Mais le fait est que la production de pétrole était passée de 666 000 barils par jour à 20 000 barils par jour et les revenus pétroliers, après déduction des salaires et traitements, étaient proches de zéro[14].

Dans la deuxième année de la guerre de Corée, la crise d'Abadan devint une charge politique de plus en plus importante pour les États-Unis. Le président Truman ne voulait pas que Mossadegh fournisse l'Union soviétique en pétrole, ce qui risquait d'arriver si la crise devenait trop grave et que l'Iran se tournait vers le bloc de l'Est. Il convainquit le Premier ministre britannique Winston Churchill de faire à l'Iran une nouvelle offre. L'offre était de résoudre la crise à un niveau bilatéral entre l'AIOC et le gouvernement iranien : elle posait comme conditions que la nationalisation des installations industrielles soient reconnue par le Royaume-Uni, la question des paiements de compensation aurait ensuite été soumise à la Cour internationale, et pour redémarrer les ventes de production de pétrole l'embargo sur les exportations serait desserré. En outre, le gouvernement américain voulait fournir à l'Iran immédiatement 10 millions $ en prêts pour relancer l'économie à nouveau[15].

Le 27 août 1952, la proposition Churchill-Truman fut envoyée à Mossadegh. Il la rejeta immédiatement. Il se voyait comme le vainqueur de La Haye qui ne tolérerait désormais plus d'ingénieurs britanniques à Abadan. Le 3 septembre 1952, une offre plus conciliatrice encore fut énoncée par le secrétaire d'État Dean Acheson lors d'une conférence de presse à Washington dans laquelle il reconnaissait que seule la NIOC avait le contrôle sur la gestion de l'industrie pétrolière iranienne, l'offre suggérant qu'un consortium international devrait être mis en place, qui achèterait le pétrole iranien et le vendrait ensuite sur le marché international du pétrole. Si la NIOC avait acquis une expertise suffisante dans les années à venir, il pourrait agir en tant que vendeur indépendant sur le marché international du pétrole. Cette offre fut également refusée par Mossadegh. Il expliqua en outre que la question de l'indemnisation devait être négociée devant un tribunal iranien, que le tribunal de La Haye avait déjà déclaré qu'il n'était pas compétent sur cette question[16].

Dégradation de la situation et escalade du conflit

Le 22 août 1951, le cabinet britannique impose une série de sanctions économiques contre l'Iran, interdisant les exportations de produits britanniques clés tels que le sucre et l'acier, ordonnant le retrait du personnel britannique des champs pétroliers iraniens, et bloquant à l'Iran l'accès à ses comptes en devises dans les banques britanniques[17]. Après le retrait des travailleurs britanniques à l'automne 1951, l'Iran pense pouvoir facilement embaucher des techniciens non-britanniques pour faire tourner l'industrie, et rapidement former des iraniens pour les remplacer.

Churchill, revenu au pouvoir le , croyait encore que la crise pouvait avoir une solution en sa faveur. Mossadegh menait la politique, comme il le disait, de l'« équilibre négatif ». Pour lui, la question des concessions étrangères avait été traitée par les précédents gouvernements iraniens selon l' « équilibre positif ». Ainsi, dans le sud, les Britanniques avaient reçu une concession pétrolière ; pour compenser, les Russes avaient obtenu une concession dans le nord. Mossadegh voulait remédier à la dépendance de l'Iran sur les revenus des concessions étrangères par une politique strictement nationale, en cessant d'accepter de faire des concessions aux gouvernements ou entreprises étrangers, selon le chah[18]. Le pétrole iranien devait être extrait, traité, transporté et vendu par la NIOC. Mohammad Reza Shah, Mossadegh et le Parlement iranien tombaient d'accord sur ce point. La question était de savoir comment, et dans quel laps de temps, pouvait-on parvenir à ce résultat. En nationalisant les installations pétrolières à Abadan, l'État iranien avait un contrôle total sur la production et la transformation du pétrole. Mais l'Iran n'avait pas un seul camion-citerne susceptible d'amener du pétrole à ses clients potentiels, et l'Iran ne possédait pas de marine, ce qui lui rendait inaccessible la route de mer dans le golfe Persique [19].

La Grande-Bretagne étendit l'embargo et annonça qu'elle confisquera tous les pétroliers chargés de pétrole iranien. Néanmoins, l'Inde, la Turquie et l'Italie conclurent de nouveaux contrats avec la NIOC, puis annonça l'accord d'approvisionnement. En juillet 1952, la Royal Navy intercepte le pétrolier italien Rose Mary et le contraint d'accoster dans le protectorat britannique d'Aden au motif que le pétrole qu'il transporte est un bien volé. La nouvelle se répand et effraie les autres transporteurs de produits pétroliers, condamnant véritablement les exports pétroliers de l'Iran[20]. En outre, le gouvernement britannique fait pression sur les gouvernements des pays sollicités (États-Unis, Suède, Belgique, Pays-Bas, Pakistan, Allemagne de l'Ouest, Autriche, Suisse et France) pour faire interdire aux ingénieurs et techniciens qui travaillent selon les contrats signés avec la NIOC leur départ vers l'Iran. La plupart des pays industrialisés cèdent à la Grande-Bretagne et contribuent ainsi au succès du boycott[21]. Également, la Banque d'Angleterre gèle toutes les livres sterling iraniennes en totalisant 49 millions de livres sterling en compensation de la nationalisation des usines de pétrole à Abadan[22]. Le 23 octobre 1952, l'Iran rompt ses relations avec le Royaume-Uni. L'embargo britannique fait son effet en Iran. Paralysée par la perte (et le non-remplacement) des revenus pétroliers, l'économie iranienne plonge ; dans les villes et les campagnes, le mécontentement comme l'embargo se font sentir et la population iranienne commence à mourir de faim.

Les décrets d'urgence

La pression sur Mossadegh pour arriver à une solution dans la crise d'Abadan s'accrût. Le 23 juillet 1952, le Parlement nouvellement élu adopta une sorte de loi d'urgence, qui donna à Mossadegh la capacité de gouverner le pays par décret pour 6 mois[23]. Il dissolut le Sénat, qui s'était opposé à la déresponsabilisation du premier ministre vis-à-vis des assemblées parlementaires. Le 21 octobre 1952, il fit adopter une loi impliquant que quiconque pourrait être arrêté s'il appelait les travailleurs et les employés à faire grève, ou s'il faisait grève alors qu'il travaillait comme employé du gouvernement ou fonctionnaire. Tous ceux qui avaient été arrêtés en vertu de la présente loi devaient être considérés comme coupable jusqu'à ce que la police ait prouvé leur innocence[24]. Le 6 janvier 1953, Mossadegh demanda au Parlement d'étendre ses pouvoirs pour non plus 6 mois, mais 12. De nombreux membres de son parti refusèrent alors de le suivre. Même le clergé, dirigé par le président du Parlement Kashani, qui soutenait Mossadegh au départ refusa. En fin de compte, Mossadegh réussit à convaincre la majorité des parlementaires qu'il ne permettrait plus que les Britanniques puissent jouir de leurs ressources si le Majlis renouvelait sa confiance au gouvernement. Le 20 janvier 1953, le Parlement accepta l'extension de ses pouvoirs.

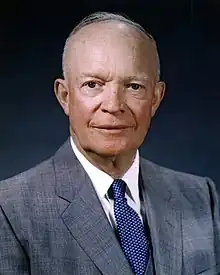

Aux États-Unis, le président nouvellement élu Dwight D. Eisenhower prit ses fonctions. Il confirma le 20 février 1953 dans un accord, sur proposition de Churchill, de continuer l'engagement de son prédécesseur Truman en tant que médiateur dans la crise irano-britannique. Un nouvel accord fut proposé : la nationalisation de l'industrie pétrolière était en principe reconnue par le Royaume-Uni, mais seul le montant des paiements de compensation, qui devrait être financé par les ventes de pétrole nécessitait d'être clarifié. Mossadegh voulait également revoir à la valeur des installations industrielles. La proposition d'Eisenhower et de Churchill parlait vaguement d'une compensation « fondée sur des principes internationaux entre nations libres ... »[25]. Mossadegh resta ferme et rejeta la proposition.

Les États-Unis avaient renfloué l'Iran, dans le cadre du programme Point IV du président Truman, de plus de 44 millions de dollars pour éviter un effondrement complet de l'économie iranienne. Mais les montants ne suffisaient pas, en fin de compte, pour compenser le manque de revenus pétroliers. Le 10 juin 1953, l'Union soviétique et l'Iran signèrent un nouvel accord économique. Lors d'autres négociations, l'Union soviétique proposa le retour des réserves d'or iraniennes saisies pendant la Seconde Guerre mondiale, les questions frontalières devraient être résolues en faveur de l'Iran et le traité d'amitié irano-soviétique de 1921 devait être renégocié.

Crise politique

Mossadegh démissionna en juillet 1952, à la suite du refus du Shah et du Parlement de lui donner le ministère de la Guerre. Il fut remplacé par Ghavam os-Saltaneh. Mais face à des manifestations violentes en faveur de Mossadegh, qui aboutirent à l'incendie de la maison du premier ministre, Mossadegh fut rappelé au pouvoir. En février 1953, le couple royal envisagea de partir pour l'étranger, une décision gardée secrète mais révélée par Kashani, président du Majlis. À nouveau, la rue se soulèva, mais en faveur du Shah, cette fois. Des émeutiers, conduits par Shaban Jafari, tentèrent d'enfoncer la porte de la maison de Mossadegh, sans succès. Finalement, le voyage du Shah et de son épouse fut annulé.

En juin 1953, un message du Caire surprit les politiciens de Téhéran. Un an plus tôt, un groupe d'officiers - dont Gamal Abdel Nasser - avait déposé le roi Farouk en faveur de son fils Fouad II. Le 18 juin 1953, le Conseil de commandement révolutionnaire égyptien, qui avait auparavant dirigé les affaires gouvernementales proclama la République, dont Mohammad Naguib serait le premier président et le Premier ministre.

De nombreux membres du Parlement iranien souhaitèrent ou craignirent, en fonction de la situation politique, que l'Iran ne connaisse le même sort. L'unité entre le Shah, le gouvernement Mossadegh et le parlement qui prévalait au début des affrontements avec les Britanniques, se détériora face à l'aggravation de la crise économique et aux troubles sociaux et politiques, avant de se rompre complètement. Le parti Tudeh appela à l'abolition la monarchie et la mise en place d'une république. Mossadegh, repoussant cette idée, savait cependant que la majorité parlementaire ne le suivrait pas. Le 10 juillet 1953, il annonça la tenue prochaine d'un référendum, portant sur la dissolution du Parlement. Le 21 juillet, le Parti Tudeh organisa une grande manifestation réunissant plus de 100 000 participants pour sensibiliser à leur cause : l'abolition de la monarchie, la rupture avec les États-Unis et la mise en place d'une coopération étroite avec l'Union soviétique[26].

Le 29 juillet, Mossadegh ordonna par décret la tenue du référendum le 3 août à Téhéran et le 10 août dans les provinces. Les votes « oui » et « non » devaient être introduits dans des urnes séparées et sur chaque bulletin devait être inscrit le nom de l'électeur, sa date de naissance et son lieu de résidence, indiqués sur sa carte d'identité. Il s'agissait d'une violation flagrante de la Constitution, qui prévoyait un scrutin secret et anonyme[27]. La mise en œuvre de cet arrangement devint plus malsaine encore : pour le « oui » et le « non » des bureaux de vote séparés furent mis en place. Ceux placés sur la file d'attente du « non » furent menacés avec des bâtons et des couteaux, selon Afkhami [28]. 99 % des suffrages exprimés furent des « oui ».

Le 11 août, le Shah « se rendit en vacances » (en réalité pour fuir une capitale survoltée) dans le nord de l'Iran à Ramsar, puis à sa résidence d'été à Kelardasht sur les rivages de la mer Caspienne. Le 12 août, Mossadegh ordonna l'arrestation des hommes politiques de l'opposition et congédia les généraux et les officiers critiques envers sa politique. Le 13 août 1953, le Shah signa, comme l'y autorisait la Constitution, deux décrets (Farman). Par le premier décret, il ordonna le renvoi de Mossadegh. Par le second, il nommait le général Fazlollah Zahedi comme nouveau Premier ministre. Le colonel Nassiri, chef de la Garde Impériale, reçut la mission d'annoncer les décrets au général Zahedi et à Mossadegh [28]. Le général Zahedi, ancien ministre, était devenu un adversaire déclaré de Mossadegh. Mossadegh avait essayé d'arrêter Zahedi après les événements de février 1953, mais il avait été relâché, et se cachait depuis lors.

Le 14 août, Mossadegh déclara qu'il dissoudrait le parlement conformément aux résultats du référendum tenu précédemment. La demande officielle du gouvernement au Shah de dissoudre le Parlement eut lieu le 15 août. Le soir du 15 août, le colonel Nassiri retourna à Téhéran et apporta à Mossadegh son décret de licenciement, ce qui conduisit à l'arrestation immédiate de l'émissaire. Mossadegh sembla refuser la décision du Shah, et la fin de la monarchie semblait avoir sonné. Le 16 août 1953 au matin, le Shah apprit l'arrestation de Nassiri, se rendit à l'aéroport de Ramsar avec sa femme Soraya dans son petit avion personnel, puis s'envola vers Bagdad où il demanda « l'asile pour quelques jours »[29]. L'ambassadeur iranien à Bagdad demanda l'extradition immédiate du Shah d'Iran. Ce dernier se rendit alors à Rome le 17 août [30].

Coup d'État

A Rome, Mohammad Reza Shah expliqua à la presse mondiale ce qui se passait selon lui. Il n'avait pas abdiqué, et il avait renvoyé Mossadegh comme premier ministre, et le général Zahedi était le nouveau premier ministre. Les faits à Téhéran racontent tout autre chose. Mossadegh continua d'agir en tant que premier ministre et le général Zahedi continua d'être caché après l'arrestation du colonel Nematollah Nassiri.

En réalité, ce qui venait de se produire avait été préparé à Washington. La CIA avait élaboré un plan pour destituer Mossadegh, au nom de code TPAJAX. Le 4 avril 1953, le directeur de la CIA Allen Dulles avait approuvé un budget de 1 million $ pour le département à Téhéran. Le plan se composait en trois éléments: Mohammad Reza Shah promettait un soutien total en signant le firman, le général Zahedi devenait premier ministre, et une campagne de propagande était mise en œuvre pour préparer la chute de Mossadegh. En juin 1953 Eisenhower approuva le plan de la CIA[31]. Le plan original, établi en avril 1953, devait toutefois dérailler lors des événements en août.

Légalement, Mossadegh n'était plus premier ministre en raison des décrets du Shah et le nouveau premier ministre était le général Zahedi. Maintenant, il fallait faire appliquer la décision du Shah dans les faits. Ce qui a suivi est controversé. Selon Kermit Roosevelt et son livre de 1979, Countercoup : the struggle for the control of Iran, la CIA, et surtout lui-même, auraient fait appel à des « hommes d'action » qui auraient provoqué le retrait forcé de Mossadegh et aidé le général Zahedi à accéder à son poste de Premier ministre. Stephen Kinzer réutilisa la présentation des faits par Kermit Roosevelt et publia en 2003 son livre All the Shah's Men : An american coup and the roots of Middle East Terror. Le général Zahedi et surtout son fils Ardeshir Zahedi présentèrent leurs rôles dans ces événements de façon complètement différente.

.jpg.webp)

Le Général Zahedi et son fils se cachèrent à Shemiran. Ardeshir avait gagné la ville dans le but de reproduire le décret du Shah - que son père avait reçu - dans un magasin de photo. Saïd Hekmat avait quant à lui invité la presse internationale à une conférence de presse dans sa maison. Ardeshir distribua des copies du décret nommant son père premier ministre à partir du 15 août 1953 par le Shah. Le refus de Mossadegh de quitter son poste faisait de lui un renégat menant un coup d'État contre la constitution et la monarchie[32].

Le 15 août, les décrets du chah furent imprimés à Téhéran dans le quotidien Ettela'at. Mossadegh, le matin, avant même d'avoir eu vent de la fuite du chah, avait estimé qu'il devait se retirer après avoir fait une annonce à la Radio. Mais certains de ses collaborateurs, dont Hossein Fatemi, l'en dissuadèrent [30]. Plus tard, il dit qu'il avait fait échouer un coup d'État militaire, mais qu'il ne parla aucunement des décrets du chah. Les militants du Toudeh déboulonnèrent les statues de Reza Shah. Le mardi 16 août, une manifestation de masse du Toudeh appela à la proclamation d'une République populaire démocratique de l'Iran. Le soir du même jour, les partisans de Shah descendirent dans les rues aux cris de "Longue vie au Shah". Le mercredi, les partisans du Shah appelèrent au renversement de Mossadegh. Ce retournement spectaculaire des rues de Téhéran est attribuée à un groupe de lutteurs menés par Shaban Jafari. Il organisa une petite manifestation pro-Shah, qui pris de l'importance. Toute personne qui criait sur le passage du cortège « Vive le Shah » (Javid Shah) avait reçu un billet de dix rials. L'argent provenait des coffres de la CIA[33]. La foule, galvanisée par le mouvement de groupe (en partie feint), se joignit petit à petit au cortège. Bientôt la manifestation pris beaucoup d'ampleur et passa à plusieurs centaines de participants. Le général Zahedi utilise également ses réseaux pour déclencher d'autres manifestations un peu partout dans les grandes villes[34].

Le matin du 19 août 1953, Mossadegh prévoyait un nouveau référendum. Mais pour cela, il devait se rendre au Parlement, ce qui se révéla impossible à cause des nouvelles manifestations pro-Shah en cours dans tout Téhéran. Les troupes militaires sécurisant la capitale cherchèrent à d'abord calmer l'agitation. A 15:00 Radio Téhéran tomba aux mains des partisans du Shah et diffusa en continu l'hymne national. L'armée changea complètement d'avis et passa du côté des partisans du Shah. Une autre grande partie des manifestants attend l'avis des religieux importants. Les grands ayatollahs Boroudjerdi et Kashani annoncèrent finalement leur ralliement au shah[35]. Certains chars, chargés de défendre Radio Téhéran, furent réquisitionnés par les militaires ayant déserté et conduits à la maison de Mossadegh, accompagné d'une foule de manifestants. Devant la maison, le portail céda après quelques coups de feu. Mais Mossadegh avait quitté sa maison depuis longtemps. Les émeutiers firent irruption dans la maison et commencèrent à la piller[36]. Le 22 août 1953, Mossadegh, en fuite, se rendit aux autorités. Le même jour, Mohammad Reza Shah rentra à Téhéran et rencontra le Premier ministre Zahedi pour discuter sur la façon de procéder.

Mohammad Reza Shah et le Premier ministre Zahedi estimèrent que la première chose à faire était de faire revenir à la normale l'économie iranienne. Eisenhower tint sa parole et renouvela le 5 septembre son prêt, cette fois de 45 millions $, pour une utilisation immédiate. En outre, une aide économique de 23,4 millions $ dans le cadre du programme Point IV fut promise. Les négociations avec les britanniques sur la question de l'indemnisation pour la raffinerie nationalisée à Abadan reprirent. En décembre 1953, l'Iran et le Royaume-Uni rétablirent leurs relations diplomatiques. Dans le même mois, le Parlement fut dissous par un décret du Shah. Le Parlement nouvellement élu fut constitué le 18 mars 1954.

Suites et résolution de la crise

La crise d'Abadan avait sérieusement endommagé les relations entre l'Iran et le Royaume-Uni. Aux yeux des Iraniens, le Royaume-Uni était devenu un symbole de l'oppression et de l'exploitation. A l'inverse, les États-Unis apparaissaient comme un allié fidèle de la monarchie iranienne. Le 5 août 1954, fut signé un accord commun, qui reconnaissait que l'Iran seul avait le contrôle total de ses stocks pétroliers. Fut ensuite formé un consortium prenant en charge la production, la transformation et la commercialisation du pétrole iranien pour les 25 prochaines années. La NIOC reste donc seule à vendre son pétrole, mais les compagnies du consortium sont en quelque sorte ses agents. Après quelques négociations préliminaires en avril 1954 avec les États-Unis, la Standard Oil et la Royal Dutch Shell s'ajoutèrent aux compagnies pétrolières britanniques désireuses de pétrole iranien au sein du consortium. Le pétrole iranien est ensuite réparti entre les différents vendeurs du consortium : L'AIOC possède 40 % du brut, la Standart Oil 40 %, la Royal Dutch Shell 14 % et la Compagnie française des pétroles 6 %. L'Iran perçoit désormais 25 % des revenus, et le consortium lui verse un impôt de 25 % sur ses propres revenus [37]. Deux entreprises créées et établies aux Pays-Bas (Iranian Oil Exploration and Producing Co. et Iranian Oil Refining Co.) devaient prendre en charge l'activité opérationnelle.

Le consortium nommé Iranian Oil Participants, basé à Londres, était chargé de prendre des décisions concernant les volumes et les prix de production. Dans ce consortium, l'Iran n'avait pas de représentant. La compensation pour la nationalisation de la raffinerie d'Abadan, à l'origine de £ 200 millions, fut abaissée à £ 25 millions payables en versements échelonnés sur 10 ans. La NIOC pourra s'occuper de la distribution intérieure du pétrole, et compter sur une part croissante de la production du brut qu'elle pourra distribuer à l'international sans passer par le consortium[38]. Les raffineries de Kermanshah et d'Abadan seront gérées par des iraniens [37].

Personne ne fut finalement satisfait du contrat du consortium en Iran, ni même Zahedi ou le chah [37] : Les contrats pétroliers étaient désormais bien gérées par les sociétés iraniennes, mais les décisions sur le débit et le prix du baril étaient décidés par le consortium dans lequel l'Iran n'était pas représenté. Le Parlement et le Sénat approuvèrent les contrats en octobre 1954. Ali Amini, qui avait négocié le rôle de l'Iran au sein des nouveaux accords déclara devant le Parlement: « Nous ne disons ni que ce contrat est la solution idéale, ni que nous avons trouvé la solution que veut notre peuple. [...] Mais nous devons reconnaître que nous ne pouvons défendre nos idées que lorsque nous avons le pouvoir, la prospérité et les possibilités techniques de rivaliser avec les pays grands et puissants. »[39]. Amini avait formulé les lignes directrices de la politique pétrolière pour les 25 prochaines années dans son discours au Parlement. En 1979, lorsque l'accord devait être renégocié, l'Iran, en tant que partenaire égal, devait pouvoir faire face aux puissances occidentales et décider enfin de la production, du traitement et du prix de la vente du pétrole iranien.

Bibliographie

- Alan W. Ford : The Anglo-Iranian Oil Dispute 1951–1952. A Study of the Role of Law in the Relations of States. University of California Press, Berkeley CA u. a. 1954.

- Gérard de Villiers : L'irrésistible ascension de Mohammad Reza, shah d'Iran. Plon, 1975, (ISBN 3-430-19364-8)

- Stephen Kinzer : All the Shah’s Men. An American Coup and the Roots of Middle East Terror. John Wiley and Sons, Hoboken NJ 2003, (ISBN 0-471-26517-9)

- Gerhard Altmann : Abschied vom Empire. Die innere Dekolonisation Großbritanniens 1945–1985 (= Moderne Zeit 8). Wallstein-Verlag, Göttingen 2005, (ISBN 3-89244-870-1) (aussi: Fribourg, Université, Diss, 2003-2004).

- Manucher Farmanfarmaian, Roxanne Farmanfarmaian : Blood and Oil. A Prince’s Memoir of Iran, from the Shah to the Ayatollah. Random House, New York, 2005, (ISBN 0-8129-7508-1)

- Gholam Reza Afkhami : The Life and Times of the Shah. University of California Press, Berkeley CA u. a. 2009, (ISBN 978-0-520-25328-5)

- Yves Bomati et Houchang Nahavandi : Mohammad Réza Pahlavi, le dernier shah / 1919-1980, Perrin, 2013, (ISBN 978-2-262-03587-7)

Voir aussi

Références

- (en) Gholam Reza Afkhami, The Life and Times of the Shah, University of California Press, , 740 p. (ISBN 978-0-520-94216-5, lire en ligne), p. 118

- (en) Stephen Kinzer, All the Shah's Men : An American Coup and the Roots of Middle East Terror, Wiley, , 272 p. (ISBN 978-1-118-14440-4, lire en ligne), p. 67

- Afkhami, The Life and Times of the Shah, 2009, p. 115.

- Afkhami, The Life and Times of the Shah, 2009, p. 116.

- Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran, Mark Gasiorowski et Malcolm Byrne, Syracuse University Press, 2004, p.129

- Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran, Mark Gasiorowski et Malcolm Byrne, Syracuse University Press, 2004, p.148

- (fa) Rahim Zehtab Fard, (Afsane-ye Mosaddeq (Le mythe Mosaddegh, Téhéran, Nashr-e Elmi, 1376 (1997) (ISBN 964-5989-66-3), p. 230

- Hélène Carrère D'encausse, « Le conflit anglo-iranien, 1951-1954 », Revue française de science politique, vol. 15e année, no 4, , p. 731-743 (lire en ligne)

- Aussi appelée Société Nationale de Pétrole Iranien (SNIP)

- « NIOC - Brief History - Page 5 of 9 », (version du 26 septembre 2009 sur Internet Archive)

- Kinzer, Stephen, All the Shah's Men : An American Coup and the Roots of Middle East Terror, Stephen Kinzer, John Wiley and Sons, 2003, p. 90.

- Yves BOMATI et Houchang NAHAVANDI, Mohammad Réza Pahlavi : Le dernier shah / 1919-1980, edi8, , 704 p. (ISBN 978-2-262-04204-2, lire en ligne), p. 171

- Afkhami, The Life and Times of the Shah, p. 130

- (en) Manucher Farmanfarmaian et Roxane Farmanfarmaian, Blood and Oil : Memoirs of a Persian Prince, Prion, , 514 p. (ISBN 978-1-85375-306-0, lire en ligne), p. 275

- Afkhami, The Life and Times of the Shah, p. 144

- Afkhami, The Life and Times of the Shah, p. 145

- Kinzer, All the Shah's Men, (2003), p. 110.

- Mohammad Reza Pahlavi (Shah of Iran), Réponse à l'histoire, le Livre de poche, , 381 p. (ISBN 978-2-253-02707-2, lire en ligne), p. 85

- En réalité, l'armée iranienne avait possédé une flotte, créée sous l'impulsion de Reza Chah. Mais durant l'invasion anglo-soviétique de l'Iran, elle avait été détruite dans sa totalité vers Abadan - justement. La marine ne sera rebâtie que dans les années 1950 - après le renversement de Mossadegh.

- Kinzer, All the Shah's Men, (2003), p. 138.

- Citation de Heiss dans Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran, édité par Mark J. Gasiorowski et Malcolm Byrne, Syracuse University Press, 2004, p. 182.

- Farmanfarmaian, Blood and Oil, 2005, p. 279.

- (en) Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton University Press, , 561 p. (ISBN 0-691-10134-5, lire en ligne), p. 273

- Afkhami, The Life and Times of the Shah, p. 148

- Afkhami, The Life and Times of the Shah, p. 151

- (en) « 100,000 Red Rally in Iranian Capital », New York Times,

- (en) « Mossadegh Voids Secret Balloting. Decrees „Yes“ and „No“ Booths for Iranian Plebiscite on Dissolution of Majlis. », New York Times,

- Afkhami, The Life and Times of the Shah, p. 156.

- Gérard de Villiers, Bernard Touchais et Annick de Villiers, L'irrésistible ascension de Mohammad Reza, shah d'Iran, Plon, (lire en ligne), p. 156

- Bomati et Nahavandi, Mohammad Réza Pahlavi, le dernier shah/ 1919-1980, p. 198

- Kinzer, All the Shah's Men, p. 161

- Afkhami, The Life and Times of the Shah, p. 171

- De Villiers, L'irrésistible ascension de Mohammad Réza, shah d'Iran, p. 292

- Bomati et Nahavandi, Mohammad Réza Pahlavi, le dernier shah/ 1919-1980, p. 204

- Yves Bomati et Houchang Nahavandi, Mohammad Réza Pahlavi, le dernier shah/ 1919-1980, p. 206

- Afkhami, The Life and Times of the Shah, p. 178

- Bomati et Nahavandi, Mohammad Réza Pahlavi, le dernier shah/ 1919-1980, p. 229-230

- Afkhami, The Life and Times of the Shah, p. 198

- Afkhami, The Life and Times of the Shah, p. 199