Coublanc (Haute-Marne)

Coublanc est une commune française située dans le département de la Haute-Marne, en région Grand Est.

| Coublanc | |||||

L'église. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Grand Est | ||||

| Département | Haute-Marne | ||||

| Arrondissement | Langres | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais | ||||

| Maire Mandat |

Jérôme Clootens 2020-2026 |

||||

| Code postal | 52500 | ||||

| Code commune | 52145 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

119 hab. (2020 |

||||

| Densité | 6,2 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 41′ 33″ nord, 5° 27′ 37″ est | ||||

| Altitude | 323 m |

||||

| Superficie | 19,19 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Langres (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Villegusien-le-Lac | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Marne

Géolocalisation sur la carte : Grand Est

| |||||

Géographie

_OSM_03.png.webp)

_OSM_02.png.webp)

_OSM_01.png.webp)

Petit village au sud de la Haute-Marne, à 30 min de Langres.

Hydrographie

Le Salon, le ruisseau de la Pissotte, le ruisseau du Rang des Vignes sont les principaux cours d'eau parcourant la commune.

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Coublanc est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Langres, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 77 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[4] - [5].

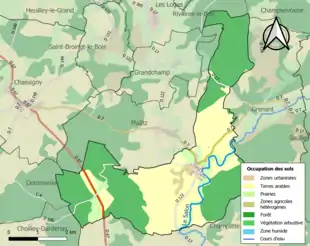

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (51,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (51,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (51 %), terres arables (38,2 %), prairies (8 %), zones agricoles hétérogènes (1,4 %), zones urbanisées (1,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,1 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Toponymie

Le nom de Coublanc proviendrait de sa situation hydrographique. La commune de Coublanc, positionnée au confluent du Saulon et de la Resaigne, serait appelée dès son origine « Confluent » (XIe siècle), puis chronologiquement Conflans, Coblantz, Côblas, Coblant puis enfin Coublanc[8]. On retrouve un certain nombre de dérivés de ce nom au cours des siècles et visible sur les pierres tombales à l'intérieur de l'église Saint-Pierre.

Histoire

La commune de Coublanc est bâtie sur une éminence, avec d'un côté des rochers escarpés (la fontaine couverte) et de l'autre la rivière. C'est une position plutôt stratégique.

L'origine exacte de Coublanc est assez floue, mais comme nombre de communes, elle s'est sûrement développée à partir d'un hameau de quelques maisons, de l'époque carolingienne, vers le IXe – Xe siècle. Un document authentique nous apprend que le village de Coublanc existait au début du XIIe siècle et qu'il était assez important pour nécessiter l'érection d'une église et assez intéressant pour mériter la création d'un prieuré. L'église dédiée à saint Pierre et saint Paul fût bâtie de 1088 à 1120, et un manuscrit atteste de la fondation du prieuré et de l'église de 1112, sous l'évêque de Langres Joceran de Brancion.

Le premier seigneur de Coublanc, dont il soit fait mention, est Gui ou Wilier (chevalier de la Ferté, devenu moine à Bèze), dans les premières années du XIIe siècle. Viennent en suite les frères Girard et Richard de Coublanc, fondateurs de Belmont. En 1269, le seigneur reprend sa terre de l’évêché : c'est sans doute l'origine de la seigneurie ecclésiastique qui devint bientôt dominante. En 1306, Jean de Coublanc rend encore hommage à l'évêque; mais depuis cette époque il n'est plus fait mention de seigneurs de ce nom jusqu'au commencement du XVe siècle. Alors vivait Guillaume, le dernier de la famille à Coublanc.

Peu après 1306, le village appartint aux Sires-d'Anglure-Saladin. Il y a sur l'origine du nom de Saladin une chronique populaire à Langres et dans les environs, qui signifirait qu'un sire d'Anglure, fait prisonnier par les Turcs lors d'une croisade sous Philippe-Auguste, et qui gémissait depuis plusieurs années dans les prisons, obtint du sultan Saladin la permission d'aller, sur sa parole, en France, pour chercher sa rançon et celle de plusieurs chevaliers français. Il part en costume de pèlerin, et, après avoir traversé toute l'Europe en demandant l'aumône pour vivre, arrive enfin, épuisé de fatigue, à la porte de son château de Coublanc. Mais en vain demande-t-il à entrer; les nombreux valets qu'il rencontre, ne le reconnaissant point, le repoussent brutalement et refusent de l'introduire près de la dame du château, en lui disant qu'elle doit se marier le jour même et qu'elle n'a pas le temps de recevoir un pèlerin. Le sire d'Anglure tire alors un anneau de son doigt et demande qu'on le remette à la châtelaine en lui annonçant qu'un pèlerin chargé de lui apporter cet anneau demande à lui parler. Introduit aussitôt auprès de sa femme, il se fait reconnaître d'elle, et, sans lui faire de reproches sur la disposition dans laquelle il la trouve, lui apprend le but de son voyage. Après avoir vendu toutes ses propriétés, sans pouvoir réunir l'argent qu'il a promis, il retourne en Turquie et vient déposer sa fortune aux pieds de Saladin, en lui disant que, puisqu'il n'a pu lui apporter toute la somme fixée pour sa rançon et celle de ses compagnons d'infortune, il lui demande de dé livrer les autres chevaliers français et offre de rester prisonnier. Étonné et touché d'un pareil dévouement, Saladin lui dit qu’il ne veut pas être surpassé en générosité par un chrétien, et qu’il lui accorde la liberté sans rançon ; afin qu'il apprenne qu'il y a sous le turban autant de grandeur et de magnanimité qu'on peut en trouver sous l'armure d'un chevalier. Il lui demande seulement de joindre son nom au sien et de mettre un croissant dans ses armes en souvenir de la grâce qu'il vient de recevoir. Depuis ce temps les sires d'Anglure ont pris le nom de d'Anglure-Saladin ou de Saladin-d'Anglure, et les grelots d'argent semés sur un champ d'or, qui chargeaient leur écusson , furent soutenus par des croissants de gueules. Cette chronique, qui pourrait fournir le sujet d'une intéressante nouvelle, fut, dit-on, racontée à Voltaire lorsqu'il était chez Émilie du Châtelet, au château de Cirey, et lui a inspiré l'une des scènes les plus touchantes de la tragédie de Zaïre.

Coublanc est une place forte dans cette vallée et, à la première alerte donnée du haut de la tour du village, les deux portes d'accès au village étaient fermées et tous les habitants se rendaient à la forteresse, soit par les rues du village, soit par le chemin couvert (un chemin discret et étroit qui relie les maisons les plus fortes du village). Sur ce chemin se trouvaient des maisons fortifiées, avec tourelles et meurtrières, regardant le midi. Puis d'autres maisons étaient établies en "terrasse", c'est-à-dire des maisons très proche d'un vide : ici ces terrasses sont suspendues par des murs de 9 mètres.

Tout le Montsaugeonnais a été dévasté ; mais le village de Coublanc a été des premiers exposé aux ravages des nouveaux barbares tels que les Écorcheurs et les Retondeurs, pendant plusieurs années, de sorte que les pauvres habitants des campagnes furent ruinés. Dans leur découragement, ils abandonnèrent ainsi la culture des terres et provoquèrent la famine, suivie de la peste, laquelle ne cessa qu'en 1439 après trois années de ravages. En 1474, des troupes royales résidant à Langres firent plusieurs excursions dans les environs sous les ordres de George de Craon, gouverneur de Champagne. Tous les villages du secteur furent pillés, brûlés, détruits. En 1477, ce scénario se reproduit à nouveau, avec Claude de Toulongeon et le Sire de Châteauvilain.

Le XVIe siècle à Coublanc fut dans sa première moitié synonyme de paix, de travail et de commerce. Ensuite, en 1569, les reitres pillèrent les environs, et en 1576, le duc Jean Casimir, fils du Comte Palatin, Frédéric III, traversa nos campagnes avec 15 000 reitres calvinistes et 4 000 français appartenant à la religion réformée, pillant tout sur leur passage.

1636, l'année la plus désastreuse pour l'histoire coublantoise et les environs. La souffrance durant la guerre de Trente Ans est telle que son souvenir se perpétue jusqu'à nos jours. On parle encore de Matthias Gallas, de Forkatz et d'Isolani. Louis XIII envoya Modèle:41000 de renfort dans nos contrées, divisés en trois corps, dirigés par le duc Saxe-Weimar, le cardinal de Lavalette et le gouverneur de Langres M. de Vaubecourt. Isolani, qui commandait l'avant-garde, et ayant établi ses Croates en cantonnement ; Rantzau, dans une attaque combinée avec Lavalette et Weymar, les surprit et les tailla en pièces. Il resta, dit-on, 2 500 hommes sur place, et Weymar poursuivit les fuyards jusqu'aux portes de Champlitte. L'ennemi avait tout abandonné : on s'empara de la vaisselle d'argent d'Isolani, de ses équipages, de sa maîtresse, de son bâton de commandement et d'un collier d'or que Ferdinand II avait donné au général et auquel était attaché le portrait de cet empereur. Mais les Impériaux reprirent bientôt l'avantage et vengèrent cruellement leur première défaite, les campagnes gardent du terrible Galas un souvenir ineffaçable. Coublanc fut en grande partie détruit.

Coublanc était jusqu'au XVIIIe siècle un marquisat des évêques de Langres ainsi que le siège du décanat de granges dont dépendaient trente-trois paroisses.

Cette synthèse historique est pour l'essentiel issue de l'ouvrage de référence d'Émile Jolibois La Haute-Marne ancienne et moderne paru en 1858 (voir bibliographie) notamment les pages 167 et 168 de l'édition originale en ligne concernant la commune.

Politique et administration

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[9]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[10].

En 2020, la commune comptait 119 habitants[Note 3], en augmentation de 3,48 % par rapport à 2014 (Haute-Marne : −4,91 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Il y a deux monuments historiques à Coublanc : l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul inscrite MH en 1995[13] et un édifice portant une croix dite Lanterne des morts, classée MH en 1965[14].

- L'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul a été construite au XIIe. Elle avait une double utilisation : paroissiale et prieurale[15], car elle dépendait de l'abbaye bénédictine de Bèze, en Bourgogne. Le chœur et la nef sont du XIIe siècle, la sacristie du XVIe siècle, les décors intérieurs du début du XVIIIe siècle ; la restauration a commencé au XIXe siècle. Les décors intérieurs de l'église sont protégés.

- On ne sait rien sur la lanterne des morts sauf qu'elle a été créée en 1537 et qu'elle a été classée monument historique le 23 février 1965. C'est la croix monumentale qui est protégée.

Héraldique

|

Les armes de Coublanc se blasonnent ainsi : D'or semé de clochette d’argent soutenue de croissant de gueules. |

|---|

Voir aussi

Bibliographie

- Émile Jolibois, La Haute-Marne ancienne et moderne. Dictionnaire géographique, statistique, historique et biographique de ce département, Chaumont, 1858. Réédité. Disponible en ligne :La Haute-Marne ancienne et moderne

.

.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Coublanc sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Émile Jolibois, La Haute-Marne ancienne et moderne, Chaumont, (lire en ligne), p 167.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Notice no PA00135313, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00078997, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Prieurale = relatif au prieuré ; prieuré = communauté religieuse.