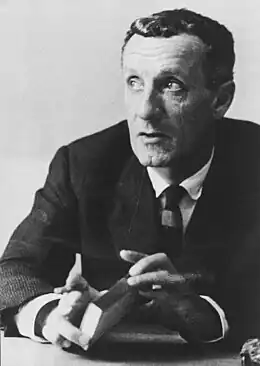

Claude Lefort

Claude Lefort, né le à Paris et mort le [1] dans la même ville, est un philosophe français connu pour sa réflexion sur les notions de totalitarisme et de démocratie.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Principaux intérêts | |

| Idées remarquables |

|

| Œuvres principales |

|

| Influencé par | |

| A influencé |

Marcel Gauchet, Miguel Abensour, Olivier Mongin, Pierre Rosanvallon, Étienne Tassin, Judith Revel, Michaël Foessel, Antoine Cholet, Hugues Poltier, Nicolas Poirier |

| Distinction |

Cofondateur de l'organisation révolutionnaire Socialisme ou barbarie, ancien directeur d’études à l’EHESS, Lefort fut membre du Centre de recherches Raymond-Aron. Il a notamment travaillé sur Machiavel, Merleau-Ponty et sur les régimes du bloc de l'Est.

Biographie

Origines familiales

Claude Lefort est le fils naturel de Rosette Cohen (1884-1959) et de Charles Flandin (1882-1955) et n'a porté le nom de Lefort qu'à partir de 1942[2].

Les Cohen sont une famille juive originaire de Carpentras. Le grand-père de Rosette était négociant à Marseille et elle est la fille de Félix Cohen, avocat, conseiller d'État sous le Second Empire[3], homme de lettres et de théâtre. Il a épousé une catholique d'esprit libéral ; leur fils (Félix lui aussi) est élevé dans la religion juive, tandis que Rosette a été baptisée. Après la mort de Félix Cohen, Rosette, qui continue de vivre avec sa mère, élève les deux enfants qu'elle a eus hors mariage, Bernard (né en 1917) et Claude; elle travaille pour entretenir sa famille, d’abord comme « petite main » dans une grande maison de couture, puis comme dessinatrice de mode pour la presse.

C’est vers 1930 que Claude Cohen comprend qu’il est le fils du docteur Charles Flandin, un ami de la famille. Il vient d'une famille de la haute bourgeoisie parisienne. Il est le fils d'Étienne Flandin (1853-1922), conseiller général et député de l'Yonne (les Flandin sont originaires de Domecy-sur-Cure), et le frère aîné de Pierre-Étienne Flandin (1889-1958), lui aussi député de l'Yonne et figure politique notable de la Troisième République ; Charles est lui-même conseiller général de ce département[4]. Bien que Charles Flandin soit marié, Bernard et Claude Cohen sont invités de temps à autre dans la famille à partir de 1936 (c'est à Domecy que Claude apprend la déclaration de la guerre en 1939).

Au printemps 1942, une amie de la famille Cohen, réfugiée autrichienne[5], se souciant des dangers que ce nom peut faire courir aux deux frères, même s’ils ne sont pas classés comme juifs par la législation de Vichy[6], obtient d’un commerçant célibataire et sans enfants qu’il se déclare le père des deux enfants, qui dès lors prennent le nom de Bernard et Claude Lefort[2].

On peut penser que Claude Lefort n’a jamais cessé de considérer que sa vie dépendait de ce qu’il en faisait lui-même et non de ses racines qu’il n’affichait nullement. C’est seulement dans la dernière année de sa vie qu’il a rédigé des fragments de récit au sujet de ses origines, qui n'étaient connues que par ses proches. Parmi ceux-ci, Pierre Pachet a enregistré et transcrit ses propos qui ont été publiés en 2013 dans La Quinzaine littéraire[7].

Études et débuts de militant intellectuel

Il fait sa scolarité au lycée Carnot[8], où il est marqué par le professorat de Maurice Merleau-Ponty : « J'ai découvert Marx dans ma classe de philosophie, avec un professeur qui était Merleau-Ponty et qui m'a permis d'emblée d'aborder le marxisme sans tomber dans la version mécaniste et déterministe. »[9]. Il prépare ensuite le concours de l'ENS[10], avec notamment Jean d'Ormesson[11], puis étudie la philosophie à la Sorbonne.

Il appartient dès 1944 au petit noyau trotskiste français[8].

Introduit aux Temps Modernes par Maurice Merleau-Ponty, il participe aux "réunions des collaborateurs" et y est publié dès 1945[12].

En 1946, il rencontre Cornelius Castoriadis, arrivé depuis peu de Grèce[13]. Ensemble, ils créent au sein du Parti communiste internationaliste, d'obédience trotskiste, la tendance « Chaulieu-Montal »[14], nommée d'après les pseudonymes qu'ils utilisent alors (Lefort étant « Montal »), qui fait sécession en 1948 et devient le groupe Socialisme ou Barbarie[15] ; en 1949 une revue est lancée sous ce nom[16].

En 1947 et 1948, il travaille, entre autres pour l'UNESCO puis en 1949, est reçu dixième à l'agrégation de philosophie[17].

Carrière universitaire

Il est nommé professeur à Nîmes (1949-1950) puis à Reims (1950-1951).

En 1951, il est recruté à la Sorbonne comme assistant de sociologie de Georges Gurvitch. Dès 1952, à la suite d'un différend avec celui-ci, il est détaché grâce à l'appui de Raymond Aron à la section de sociologie du CNRS, où il reste jusqu'en 1966, avec une parenthèse de deux ans (1953-1954) où il enseigne à l'université de São Paulo au Brésil.

En 1966, il est nommé en sociologie à l'université de Caen, où il professe jusqu'en 1971, année où il soutient sa thèse de doctorat d'État Machiavel, le travail de l'œuvre, sous la direction de Raymond Aron[18]. Il revient alors comme chercheur à la section de sociologie du CNRS, puis entre en 1976 à l'École des hautes études en sciences sociales, jusqu'à sa retraite en 1989.

Parcours intellectuel

- Les Temps modernes

Il y écrit jusqu'à sa rupture avec Sartre en 1953, à la suite de la polémique entre celui-ci et Maurice Merleau-Ponty à propos des relations avec le mouvement communiste, notamment avec le PCF[19].

- Socialisme ou Barbarie

À Socialisme ou Barbarie (qui paraît de 1949 à 1967 et dont il est cofondateur), il est actif jusqu'en 1950, puis de 1955 à 1958[20]. Avec Socialisme ou Barbarie, il se bat contre le marxisme orthodoxe. Socialisme ou Barbarie considère l'URSS comme un capitalisme d’État[21], et apporte son soutien aux révoltes anti-bureaucratiques en Europe de l’Est — en particulier à l’insurrection de Budapest en 1956. Des divergences amènent une scission au sein du groupe ; Lefort fait partie avec Henri Simon des fondateurs de Informations et liaisons ouvrières en 1958[22]. Il quitte quelques années plus tard le militantisme actif.

En 1968, il écrit une des premières analyses des événements, publiée dans le recueil La Brèche (Fayard), avec des écrits d'Edgar Morin et Cornelius Castoriadis[23].

- Après Mai 1968

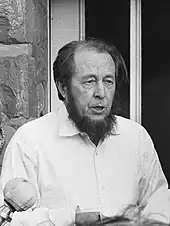

Dans les années 1970, il développe une analyse des régimes bureaucratiques d’Europe de l’Est. Après avoir lu L'Archipel du Goulag, il écrit sur Alexandre Soljenitsyne son livre Un homme en trop (1976)[24]. Ses réflexions sur le totalitarisme sont publiées en 1981 dans le recueil L’Invention démocratique.

De 1971 à 1975, il participe à Textures, créé en 1969, et y fait entrer Cornelius Castoriadis et Miguel Abensour. Avec ces derniers, ainsi qu'avec Pierre Clastres, Marcel Gauchet et Laurice Luciani, il crée en 1977 Libre, qui paraît jusqu'en 1980, date où des différends l'opposent à Castoriadis comme à Gauchet[25]. De 1982 à 1984, il dirige Passé-Présent, où sont présents, entre autres, Miguel Abensour, Carlos Semprun, Claude Mouchard et Pierre Pachet[26]. Ces deux derniers, ainsi que Claude Habib, forment le comité de lecture de la collection « Littérature et Politique » que Lefort dirige à partir de 1987 aux Éditions Belin[27] - [28].

Parallèlement, à l'EHESS, il participe à deux centres de recherches : le CECMAS (Centre d'étude des communications de masses), fondé par Georges Friedmann, où l'accueille Edgar Morin, puis le Centre Raymond Aron, qu'il fréquente jusqu'à sa mort[29].

Dès la mort de Maurice Merleau-Ponty en 1961, Lefort prit en charge l'édition de ses manuscrits[26]. En 2010 paraît le livre M. Merleau-Ponty, œuvre (Gallimard, collection « Quarto »), dont il a assuré la direction et écrit la préface.

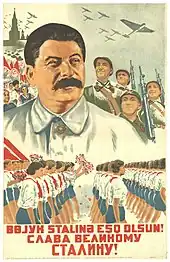

Conception du totalitarisme

Lefort fait partie des théoriciens du politique qui postulent la pertinence d’une notion de totalitarisme dont relèvent le stalinisme comme le fascisme, et considèrent le totalitarisme comme différent en son essence des grandes catégories utilisées par le monde occidental depuis la Grèce antique, comme les notions de dictature ou de tyrannie. Cependant, contrairement aux auteurs comme Hannah Arendt qui limitent la notion à l’Allemagne nazie et à l’Union soviétique entre 1936 et 1953, Lefort l’applique aux régimes d’Europe de l’Est dans la deuxième moitié du siècle, c’est-à-dire à une époque où la terreur, un élément central du totalitarisme chez d’autres auteurs, avait perdu sa dimension paroxystique.

C’est à l’étude de ces régimes, et à la lecture notamment de L’Archipel du Goulag (1973) d’Alexandre Soljenitsyne, qu’il a développé son analyse du totalitarisme. Sans la théoriser en un ouvrage unifié, il a publié en 1981 sous le titre L’Invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire un recueil d’articles parus entre 1957 et 1980.

La double clôture de la société

Lefort caractérise le système totalitaire par une double « clôture » :

- Le totalitarisme abolit la séparation entre l’État et la société : le pouvoir politique irrigue la société, et toutes les relations humaines préexistantes – solidarité de classe, coopération professionnelle ou religieuse – tendent à être remplacées par une hiérarchie unidimensionnelle entre ceux qui ordonnent et ceux qui obéissent. Ceci est permis, en particulier, par l’association toujours plus étroite entre l’administration de l’État et la hiérarchie du parti, cette dernière devenant le pouvoir effectif. Lefort, comme d’autres théoriciens, identifie ainsi la destruction de l’espace public et sa fusion avec le pouvoir politique comme un élément-clef du totalitarisme.

- Le totalitarisme nie ce que Lefort appelle « le principe de division interne de la société », et sa conception de la société est marquée par « l’affirmation de la totalité ». Toute organisation, association ou profession est ainsi subordonnée au projet de l'État totalitaire. La diversité des opinions, une des valeurs de la démocratie, est abolie afin que tout le corps social tende vers un même but ; même les goûts personnels deviennent des objets politiques et doivent être standardisés. Le but du totalitarisme est de créer une société unifiée et fermée, dont les composantes ne sont pas des individus et se définissent toutes par les mêmes buts, les mêmes opinions et les mêmes pratiques. Le stalinisme connaît ainsi l’« identification du peuple au prolétariat, du prolétariat au parti, du parti à la direction, de la direction à l’Égocrate. » (Lefort 1981, p. 175)

Lefort montre ainsi la grande différence du totalitarisme avec la dictature : une dictature peut admettre la concurrence de principes transcendants, comme la religion, alors que l’idéologie du parti totalitaire est religion. Une dictature ne vise pas à la destruction et à l’absorption de la société, et un pouvoir dictatorial est un pouvoir de l’État contre la société, ce qui suppose leur distinction ; le projet d’un parti totalitaire est de se confondre avec l’État et la société en un système clos, unifié et uniforme, subordonné à la réalisation d’un projet – le « socialisme » dans le cas de l’URSS. Lefort appelle ce système le « peuple-Un » : « Le processus d’identification entre le pouvoir et la société, le processus d’homogénéisation de l’espace social, le processus de clôture de la société et du pouvoir s’enchaînent pour constituer le système totalitaire. » (ibid., p. 103)

La vision organiciste de la société

Le système totalitaire, unifié et organisé, se présente comme un corps, le « corps social » : « dictature, bureaucratie, appareils ont besoin d’un nouveau système de corps » (ibid., p. 109).

Afin d’assurer son bon fonctionnement et de conserver son unité, le système totalitaire requiert un Autre, « l’Autre maléfique » (Lefort 1981, p. 176), une représentation de l’extérieur, de l’ennemi, de ce que le parti combat, « le représentant des forces de l’ancienne société (koulaks, bourgeoisie), […] l’émissaire de l’étranger, du monde impérialiste » (ibid., p. 173). La division entre l’intérieur et l’extérieur, entre le peuple-Un et l’Autre, est la seule division que le totalitarisme tolère, car il se fonde par rapport à elle. Lefort insiste sur le fait que « la constitution du peuple-Un exige la production incessante d’ennemis » (ibid., p. 173) et parle même de leur « invention ». Par exemple, Staline s’apprêtait à attaquer les Juifs d’URSS lorsqu’il est mort, c’est-à-dire à désigner un nouvel ennemi ; de même, Mussolini avait déclaré que les bourgeois seraient éliminés d’Italie après la Seconde Guerre mondiale.

La relation entre le peuple-Un et l’Autre est d’ordre prophylactique : l’ennemi est un « parasite à éliminer », un « déchet ». Ceci dépasse le simple effet rhétorique couramment utilisé dans le discours politique contemporain, encore que de manière sous-jacente, et participe de la vision métaphorique de la société totalitaire comme un corps. Cette vision explique que l’existence même des ennemis de l’État et leur présence au sein du peuple, soient vues comme une maladie. La violence déchaînée contre eux est, dans cette métaphore organiciste, une fièvre, un symptôme du combat du corps social contre la maladie, en ce sens que « la campagne contre l’ennemi est fiévreuse : la fièvre est bonne, c’est le signal, dans la société, du mal à combattre. » (ibid., p. 174)

La situation du chef totalitaire au sein de ce système est paradoxale et incertaine, car il est à la fois une partie du système – la tête, qui commande au reste – et la représentation du système – le tout. Il est ainsi l’incarnation du « pouvoir-Un », c’est-à-dire le pouvoir exercé dans toutes les parties du « peuple-Un ». Ici, Lefort reprend les théories d’Ernst Kantorowicz sur les « deux corps du roi », en ce que la personne du chef totalitaire, au-delà de son corps physique et mortel, est un corps politique figurant le peuple-Un.

La fragilité du système

Lefort ne considère pas le totalitarisme comme une situation quasi idéaltypique qui serait susceptible d’être réalisée par la terreur et l’extermination. Il y voit plutôt un ensemble de processus, ne pouvant connaître de fin et donc de succès. Si la volonté du parti totalitaire de réaliser l’unité parfaite du corps social commande l’ampleur de son action, elle implique également que son but soit impossible à atteindre, car son développement entraîne nécessairement contradictions et oppositions. « Le totalitarisme est un régime dont le registre est d’être rongé par l’absurdité de sa propre ambition (le contrôle total par le parti) et par la résistance passive ou active de ceux qui lui sont soumis », résume le politologue Dominique Colas (Colas 1986, p. 587)

Conception de la démocratie

Claude Lefort forme sa conception de la démocratie au miroir de sa conception du totalitarisme et l’a également développée avec ses analyses des régimes d'Europe de l’Est et de l'URSS.

La démocratie chez Lefort est le régime caractérisé par l’institutionnalisation du conflit au sein de la société, de la division du corps social ; il reconnaît, et même légitime, l’existence d’intérêts divergents, d’opinions contraires, de visions de monde opposées et même incompatibles.

La vision de Lefort fait de la disparition du corps politique du chef – la mise à mort du roi, chez Kantorowicz – un moment fondateur de la démocratie, car elle fait du lieu du pouvoir, auparavant occupé par une substance éternelle transcendant la simple existence physique des monarques, un « lieu vide », auquel peuvent se succéder, mais seulement pour un temps et au gré des élections, des groupes d’intérêt et d’opinion concurrents. Le pouvoir n’intègre plus aucun projet défini, aucun but, aucun plan ; il n’est qu’un ensemble d’instruments, mis temporairement à la disposition de ceux qui remportent la majorité. « Dans la démocratie inventée et inventive de Lefort, écrit Dominique Colas, le pouvoir émane du peuple et il n’est le pouvoir de personne. » (Colas 1986, p. 589)

La démocratie est ainsi un régime marqué par son indétermination, son inachèvement, ce contre quoi s’érige le totalitarisme.

Ceci mène Lefort à considérer comme « démocratique » toute forme d’opposition et de protestation face au totalitarisme, l’opposition et la protestation créant, en quelque sorte, un espace de démocratie au sein du système totalitaire. La démocratie est invention, ouverture de nouvelles mobilisations, désignation de nouveaux enjeux dans la lutte contre l’oppression, elle est une « puissance créative capable d’ébranler, voire d’abattre le Léviathan totalitaire » (Colas 1986, p. 586), Léviathan dont Lefort souligne la paradoxale fragilité.

La séparation de la société civile d’avec l’État, qui caractérise la démocratie moderne, est permise par cette désincorporation de la société. Un pays démocratique connaît également ce caractère inventif, car tout groupe de citoyens, par une lutte légitime, peut chercher à faire établir de nouveaux droits ou défendre ses intérêts. Lefort ne rejette pas la démocratie représentative, mais n’y limite pas la démocratie, incluant par exemple les mouvements sociaux dans la sphère du débat politique légitime.

Œuvres

Articles (sélection)

- C. Lefort et L'Anti-mythes, « Entretien avec C. Lefort », L'Anti-mythes, no 14, (lire en ligne [PDF])

- C. Lefort, « Pour une sociologie de la démocratie », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, nos 4, 21e année, , p. 750-768 (lire en ligne)

- C. Lefort, « Penser la révolution dans la Révolution française », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, nos 2, 35e année, , p. 334-352 (lire en ligne)

- C. Lefort, « Les droits de l’homme en question », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, vol. 13, , p. 11-47 (lire en ligne)

- C. Lefort, « Droit international, droits de l’homme et politique », Dans Po&sie, nos 112-113, 2005/2-3, p. 183-196 (lire en ligne)

Ouvrages

- La Brèche, en collaboration avec Edgar Morin, JM (Jean-Marc Coudray, pseudonyme de Cornelius Castoriadis), Paris, Fayard, 1968 (republié et augmenté en 1988 aux éditions Complexe sous le titre : La Brèche, suivi de Vingt ans après ; éd. reprise et publiée en 2008 chez Fayard).

- Éléments d'une critique de la bureaucratie, Paris, Droz, 1971 (republié coll. « Tel », 1979. Cette édition comporte une nouvelle préface et un nouveau texte ; elle ne contient plus les textes suivants : « Le marxisme et Sartre » et « De la réponse à la question »).

- Le Travail de l'œuvre, Machiavel, Paris, Gallimard, 1972 (republié coll. « Tel », 1986). Traduction partielle américaine (excluant le chapitre sur le « champ de la littérature critique » et la partie « interprétations exemplaires ») : Machiavelli in the Making, par Michael B. Smith, Northwestern University Press, 2012.

- Un Homme en trop. Essai sur l'archipel du goulag de Soljénitsyne, Paris, Le Seuil, 1975 (republié, Le Seuil poche - 1986. Nouvelle édition chez Belin, coll. « Alpha », avec une préface de Pierre Pachet, 2015).

- Les Formes de l'histoire, Essais d'anthropologie politique, Paris, Gallimard, 1978 (republié coll. « Folio Essais », 2000)[30].

- Sur une colonne absente. Autour de Merleau-Ponty, Paris, Gallimard, 1978.

- L'Invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire, Paris, Fayard, 1981 (republié en 1983, chez LGF « Livre de Poche - Biblio Essais ». Nouvelle éd. revue et corrigée en 1994 chez Fayard).

- Essais sur le politique : XIXe et XXe siècles, Paris, Seuil, 1986 (republié coll. « Points essais », 2001).

- Écrire à l'épreuve du politique, Paris, Calmann-Lévy, 1992 (republié chez Pocket, coll. « Agora » 1995). Traduit en anglais par David Ames Curtis, traducteur de Castoriadis, et paru en 2000 sous le titre Writing: The political test (Duke University Press)

- La Complication. Retour sur le Communisme, Paris, Fayard, 1999

- Le Temps présent. Écrits 1945-2005, Paris, Belin, 2007

- Lectures politiques. De Dante à Soljenitsyne, Paris, PUF, 2021

Préfaces et Introductions

- Abram Kardiner, L'individu dans la société. Essai d'anthropologie psychanalytique, introduction de Claude Lefort, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de sciences humaines », 1969.

- Nicolas Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, préface de Claude Lefort, Paris, Berger-Levrault, 1980 (republié chez Flammarion, coll. « Champs », 1985).

- Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur. Essai sur le communisme, préface de Claude Lefort, Paris, Gallimard, « Idées », 1980.

- Maurice Merleau-Ponty, L'Œil et l'esprit, préface de Claude Lefort, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1985.

- Edgar Quinet, La révolution, préface de Claude Lefort, Paris, Belin, « Littérature et politique », 1987 (republié coll. « Belin poche », en 2009).

- François Guizot, Des moyens de gouvernement et d'opposition dans l'état actuel de la France, introduction de Claude Lefort, Paris, Belin, « Littérature et politique », 1988 (republié coll. « Belin poche », en 2009).

- Wood Gordon S., La création de la République américaine (1776-1787), introduction de Claude Lefort, Paris, Belin, « Littérature et politique », 1991.

- Alexis de Tocqueville, Souvenirs, préface de Claude Lefort, Paris, Gallimard, « Folio histoire », 1999.

- Georges Petit, Retour à Langenstein. Une expérience de la déportation, préface de Claude Lefort, Paris, Belin, « Littérature et politique », 2001.

- Cécile Vaissié, Les ingénieurs des âmes en chefs. Littérature et politique en URSS (1944-1986), préface de Claude Lefort, Paris, Belin, « Littérature et politique », 2008.

Travail d'édition

- Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, suivi de Notes de travail, texte établi par Claude Lefort, accompagné d'un avertissement et d'une postface, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1964 (republié coll. « Tel » 1979, puis « Tel » 1993).

- Maurice Merleau-Ponty, La prose du monde, texte établi et présenté par Claude Lefort, Paris, Gallimard, 1969 (republié coll. « Tel » 1992).

- Maurice Merleau-Ponty, Notes de cours au Collège de France, 1958-1959 et 1960-1961, préface de Claude Lefort, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 1996.

- Maurice Merleau-Ponty, L'institution dans l'histoire personnelle et publique, suivi de Le problème de la passivité, le sommeil, l'inconscient, la mémoire. Notes de cours au Collège de France (1954-1955), textes établis par Dominique Darmaillacq, Claude Lefort et Stéphanie Ménasé, préface de Claude Lefort, Paris, Belin, « Littérature et politique », 2003 (republié coll. « Alpha » 2015).

- Maurice Merleau-Ponty, Œuvres, édition établie et préfacée par Claude Lefort, Paris, Gallimard, « Quarto », 2010.

Documents complémentaires

- « Pensée politique et histoire : Entretien avec Claude Lefort », sur Canal-U, (Entretien vidéo, sont présents : Claude Habib, Pierre Manent, Claude Mouchard et Pierre Pachet)

- « Totalitarisme et démocratie », sur Laviedesidées.fr, (Conférence de Claude Lefort, Citéphilo 2007)

- « À l’épreuve du politique », sur Laviedesidées.fr, (Entretien avec Claude Lefort)

- « Hannah Arendt et le totalitarisme », dans École des hautes études en sciences sociales, L’Allemagne nazie et le génocide juif : Colloque de l’École des hautes études en sciences sociales, Paris, Gallimard/Le Seuil, , p. 660-682

Notes et références

- Sylvain Bourmeau, « Claude Lefort, penser contre le totalitarisme »

, sur Mediapart.fr,

, sur Mediapart.fr, - Nicolas Poirier 2020, p. 7-8.

- La Quinzaine littéraire, 16 septembre 2013

- Nicolas Poirier 2020, p. 7.

- La Quinzaine littéraire, 16 novembre 2013.

- Ils n'ont qu'un seul grand-parent juif.

- « Traces de Claude Cohen », La quinzaine littéraire, n° 1091 du 16/9/2013, p. 18-19 ; n° 1092 du 1/11/2013, p. 20-21 ; n° 1093 du 16/11/2013, p. 18-19.

- Nicolas Poirier 2020, p. 8.

- Serge Lellouche, « L'invention du politique : Rencontre avec Claude Lefort », Sciences Humaines, no 94, (lire en ligne

)

) - La Quinzaine littéraire, 16 novembre 2013 ; en khâgne, son professeur de philosophie est Jean Hyppolite (sans doute au lycée Henri-IV).

- Jean d'Ormesson, Je dirai malgré tout que cette vie fut belle, Gallimard, , p138-139 notamment

- Nicolas Poirier 2020, p. 18-19.

- Nicolas Porier 2020, p. 11-12.

- Philippe Gottraux 2002, p. 20.

- Philippe Gottraux 2002, p. 22.

- Philippe Gottraux 2002, Voir le chapitre II « 1949-1951 : l'autonomie organisationnelle » (et, plus largement, l'intégralité du livre).

- André Chervel, « Les agrégés de l'enseignement secondaire. Répertoire 1809-1950 », sur Ressources numériques en histoire de l'éducation (consulté le ).

- SUDOC 040880699

- Nicolas Poirier 2020, p. 28.

- Philippe Gottraux 2002, Concernant cet engagement, voir les chapitres I à V de cet ouvrage.

- Nicolas Poirier 2020, Voir le chapitre I, «Socialisme ou Barbarie : l’analyse critique du capitalisme bureaucratique », pour un exposé et une analyse synthétiques des thèses de Claude Lefort.

- Philippe Gottraux 2002, p. 93.

- Habib et Mouchard 1993, p. 147 (Olivier Mongin, « Un parcours politique »).

- Gilles Bataillon, « Un homme en trop de CLAUDE LEFORT », L’Histoire, no 361, , p. 112 (lire en ligne

)

) - Franck Berthot 2007.

- Mouchard 2010.

- Habib et Mouchard 1993, p. 139 (Olivier Mongin, « Un parcours politique »).

- BnF, Notice de collection éditoriale (Belin), « Littérature et politique », sur Catalogue de la BnF (consulté le )

- Cf. nécrologie dans la revue Sciences humaines

- Louis Moreau de Bellaing, « Claude Lefort, Les formes de l'histoire, Paris, Gallimard, 1978 », L'Homme et la société, vol. 47, no 1, , p. 224–228 (lire en ligne, consulté le )

Bibliographie

Articles

- Joël Roman, « Claude Lefort, l’énigme du politique », Le Magazine littéraire, no 380, , p. 54-57

- Dominique Colas, « Lefort Claude : L’invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire, 1981 », dans François Châtelet, Olivier Duhamel et Évelyne Pisier, Dictionnaire des œuvres politiques, Paris, P.U.F., coll. « Quadrige / Référence », (1re éd. 1986), p. 585–591

- Franck Berthot, « Textures et Libre (1971-1980) : Une tentative de renouvellement de la philosophie politique en France », dans François Hourmant et Jean Baudouin (dir.), Les revues et la dynamique des ruptures, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Res Publica », (lire en ligne), p. 105-129.

- Isabelle Garo, « Entre démocratie sauvage et barbarie marchande : À propos de Claude Lefort, Le temps présent – Écrits 1945-2005, Belin, Paris, 2007 », La Revue internationale des livres et des idées, no 3, (lire en ligne [PDF])

- 'El poder estatal es un lugar vacío' (entretien avec Ger Groot) in Adelante, ¡contradígame!, Ediciones Sequitur, Madrid, 2008

- Dick Howard, « Claude Lefort : une biographie politique », Raison présente, no 176, , p. 5-10 (lire en ligne)

- Claude Mouchard, « LEFORT CLAUDE - (1924-2010) »

, sur Encyclopædia Universalis [en ligne], (consulté le ).

, sur Encyclopædia Universalis [en ligne], (consulté le ).

- Gilles Bataillon, « Claude Lefort, pratique et pensée de la désincorporation », Raisons politiques, no 56, , p. 69-85 (lire en ligne)

- Gilles Labelle, « Parcours de Claude Lefort : de l’ "expérience prolétarienne" et de l’ "aliénation" à la critique du marxisme », Politique et Sociétés, vol. 34, no 1, , p. 17-36 (lire en ligne)

Revues

- « Claude Lefort : une pensée du politique », Politique et Sociétés, vol. 34, no 1, (lire en ligne)

- « Le travail de l'œuvre - Claude Lefort », Raison publique, no 23, (lire en ligne)

- « L’inquiétude démocratique : Claude Lefort au présent », Esprit, 2019/1-2 (lire en ligne)

- « Démocratie sauvage et anarchisme », Réfractions, no 45, (lire en ligne)

Ouvrages

- Claude Habib (dir.) et Claude Mouchard (dir.), La démocratie à l'œuvre : Autour de Claude Lefort, Paris, Éditions Esprit, coll. « Philosophie », .

- Hugues Poltier, Claude Lefort : La découverte du politique, Paris, Michalon, coll. « Le bien commun »,

- Hugues Poltier, Passion du politique : La pensée de Claude Lefort, Genève, Labor et Fides, coll. « Le Champ éthique »,

- Philippe Gottraux, « Socialisme ou Barbarie » : Un engagement politique et intellectuel dans la France de l'après-guerre, Lausanne, Payot Lausanne - Nadir, coll. « Sciences politiques & sociales », (1re éd. 1997).

- Esteban Molina, Le défi du politique : Totalitarisme et démocratie chez Claude Lefort, Paris, L'Harmattan, coll. « La Philosophie en commun »,

- Louis Moreau de Bellaing, Claude Lefort et l'idée de société démocratique, Paris, L'Harmattan, coll. « Logiques Sociales »,

- Bernard Flynn, La philosophie politique de Claude Lefort, Paris, Belin, coll. « Littérature et politique »,

- Nicolas Poirier (dir.), Cornelius Castoriadis et Claude Lefort : l’expérience démocratique, Lormont, Le Bord de l'eau, coll. « La Bibliothèque du Mauss »,

- Nicolas Poirier, Introduction à Claude Lefort, Paris, La Découverte, coll. « Repères », .

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Page de Claude Lefort sur le site du centre de recherches politiques Raymond-Aron

- « Totalitarisme et démocratie », vidéo-conférence de Claude Lefort à « Citéphilo » (Lille, 16 novembre 2007)

- Claude Lefort sur le site « La Bataille socialiste », textes disponibles en ligne