Chronique de Morée

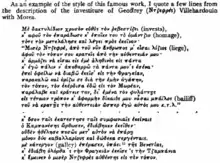

La Chronique de Morée (en grec : Χρονικόν τοῦ Μορέως ; en aragonais : Libro de los fechos et conquistas del principado de la Morea / Crόnica de Morea ; en italien : Cronaca di Morea ; titre original en français : Livre de la conqueste de la princée[N 1] de l’Amorée) est une chronique anonyme du XIVe siècle qui relate la conquête du Péloponnèse byzantin (connu sous le nom de « Morée ») par les « Francs » — nom donné aux croisés par les Byzantins — à la suite de la quatrième croisade (1204), et l'établissement de la principauté d'Achaïe (1205-1430) par Guillaume de Champlitte. On y suit les exploits de celui-ci et de ses successeurs — Geoffroi Ier de Villehardouin, Geoffroi II de Villehardouin, Guillaume II de Villehardouin — et après la mort de ce dernier en 1278, d’Isabelle de Villehardouin et de ses deux époux.

En dépit des erreurs qu’elle comporte, cette chronique constitue une des principales sources pour l'histoire de la principauté aux XIIIe et XIVe siècles. Il en existe quatre versions — en français, grec (la seule en vers), aragonais et italien. Le texte original ayant été perdu, on ignore quelle était la version originale.

Le récit couvre des périodes plus ou moins longues selon les versions: de 1095 à 1305 pour la française, de 1095 à 1292 pour la grecque et de 1200 à 1377 pour la version aragonaise ; la version italienne, qui est un paraphrase tardive de la version grecque, porte sur les années 1097 à 1202[1] - [2].

L'auteur du prototype commun aujourd'hui disparu dut être un chroniqueur anonyme, franc hellénisé ou gasmule (né d'une union mixte, le plus souvent d'un père franc et d'une mère grecque)[3].

Résumé du texte (selon la version grecque)

La version grecque est divisée en deux livres : le premier, « Chronique de Romanie » (1189 vers), est consacré à la prise de Constantinople et aux évènements qui l’ont immédiatement suivie ; le second, « Chronique des guerres des Français en Romanie et en Morée » (7002 vers), traite des affaires du Péloponnèse entre 1205 et le début du XIVe siècle[N 2].

Livre I

Le livre I s’ouvre sur la première croisade et rapporte le récit de la délivrance du tombeau du Christ. Puis, on se transporte cent ans plus tard, lorsque les comtes de Flandres, de Champagne et de Toulouse décident de prendre la croix. Le comte de Champagne étant décédé, Geoffroi de Villehardouin, dont le neveu sera avec Guillaume de Champlitte l’un des deux héros de la chronique[N 3], est désigné pour le remplacer (p. 17). Les trois comtes choisissent Boniface de Montferrat pour diriger l’expédition (pp. 24-25). Le roi de France ayant approuvé ce choix, une ambassade est dépêchée à Venise pour noliser une flotte (pp. 31-37). Les croisés ne pouvant payer le montant convenu, le doge les convainc d’attaquer Zara (pp. 35-37). Le pape encourage les croisés à remettre le jeune empereur Alexis Vatace (i.e. Vatatzès) alors réfugié en Allemagne sur le trône de ses pères (pp. 43-45). Les croisés se dirigent vers Constantinople qui est prise d’assaut et le jeune Alexis est couronné Empereur (pp. 45-51). À la suite d'une conspiration, de nombreux Francs sont massacrés (pp. 52-56). Ceux-ci se vengent en pillant le pays jusqu’à Andrinople et les conspirateurs grecs sont punis (pp. 57-59). Les Francs se retirent de Constantinople ; le jeune Alexis et son père sont détrônés ; un seigneur de Constantinople, Alexis Ducas, surnommé Murtzuphle, est couronné Empereur, mais périt bientôt à son tour (pp. 63-69).

Se tient alors une assemblée de douze représentants des croisés au cours de laquelle le Doge propose l’élection de Baudouin de Flandres comme Empereur (pp. 69-73). Une dispute ayant éclaté entre les Lombards et les Français, qui préféraient Boniface de Montferrat à Baudouin, le Doge suggère à titre de compromis que Boniface soit nommé roi de Salonique (i.e. Thessalonique) (p. 75). L’Empire byzantin est alors divisé entre les croisés (p. 77).

Jean Vatace et les Coumans ayant attaqué Boniface, Baudouin se rend à Andrinople pour livrer bataille contre les Grecs. Il est toutefois défait et tué (pp. 78-89). Le Doge vole alors au secours d’Andrinople (p. 89). Robert est couronné Empereur comme successeur de Baudouin mais se heurte bientôt à Théodore Lascaris (pp. 91-93). À la mort de ce dernier, Michel Paléologue est nommé régent et fait étrangler le fils de Lascaris après quoi il marche sur Constantinople dont il s’empare (pp. 95-101).

Le livre se termine sur le départ des chefs francs vers la Morée (le Péloponnèse) (p. 103) : « C’est ici que j’interromprai le récit des actions des deux empereurs Paléologue et Baudouin. Je me hâte de rentrer dans le sujet que j’avais en vue dans le commencement de mon histoire et je reprends le fil de mon récit ».

Livre II

Le livre II s'intitule « Chronique des guerres des Français en Romanie et en Morée ». Comprenant 7 002 vers, il est consacré aux affaires du Péloponnèse depuis la conquête par Guillaume de Champlitte et Geoffroi de Villehardouin en 1205 jusqu’au règne d’Isabelle de Villehardouin, sa petite-fille, dans les premières années du XIVe siècle.

Le Comte de Champagne étant mort, la famille décide que l’ainé des deux frères survivant demeurerait en France pour prendre charge des biens de la famille, alors que le plus jeune, Guillaume de Champlitte, partirait pour la croisade (pp. 108-109.). Voyageant par mer, il débarque en Achaïe où il « libère » Andravida avant de s’emparer de Corinthe (pp. 113-115). C’est là que Boniface de Montferrat et Geoffroi de Villehardouin viennent le retrouver. Ensemble, ils marchent sur Argos. Boniface lui concède les menses d’Athènes et de Bodonitza (pp. 116-118).

Geoffroi décide alors de faire équipe avec Guillaume de Champlitte et les deux entreprennent la conquête du Péloponnèse en promettant aux chefs grecs locaux que, s’ils se soumettent, ils pourront garder leurs terres et leurs privilèges (pp. 121-125). Naviguant le long de la côte, ils s’emparent d’Arkadia, de Modon, de Coron et de Kalamata où avec 700 hommes, les Français triomphent des armées grecques bien supérieures en nombre (pp. 125-128.).

Guillaume ayant appris la mort de son frère, rentre en France et laisse Villehardouin comme intendant des terres conquises jusqu’à son retour. Celles-ci sont divisées entre les chevaliers[N 4], les ordres militaires (Temple, Hôpital et Teutoniques) et quatre évêques (pp. 132-141).

.jpg.webp)

Les Francs poursuivent la conquête du pays. Mais, craignant que le successeur envoyé par Guillaume n’ait pas les mêmes qualités que celles démontrées par Geoffroi, les chevaliers décident de mettre tous les obstacles possibles sur le chemin l’éventuel candidat. Guillaume nomme son cousin Robert comme son représentant. Avec l’aide de Venise, les chevaliers francs tentent de ralentir sa progression vers la Grèce, et une fois Robert arrivé, les barons se déplacent constamment dans le pays jusqu’à ce que le délai légal d’une année soit écoulé. Ils désignent alors Geoffroi comme maitre de la Morée ; dépité, Robert rentre en France (pp. 148-158)[N 5].

À la mort de Geoffroi Ier, son fils Geoffroi II lui succède. Homme de valeur égale à son père, il épouse la fille de l’empereur latin Robert dont il devient le vassal (pp. 160-167). Toutefois, il se heurte aux prélats grecs qui refusent de contribuer aux dépenses occasionnées par les guerres de conquête. Geoffroi s’empare des biens ecclésiastiques et envoie plaider sa cause à Rome. Il finit par se réconcilier avec ces prélats (pp. 168-176).

Geoffroi II meurt à son tour, après avoir désigné son frère Guillaume comme son héritier. Celui-ci conquiert l’affection de tous et décide de s’emparer de Monobasia (Monemvasie), de Corinthe et d’Anaplion (Nauplie), qui donnent accès aux principaux ports de la Morée. À cette fin, il sollicite l’aide des Vénitiens pour l’acquisition d’une flotte. Si la conquête de Corinthe et d’Anaplion est remarquablement facile, celle de Monobasia demande trois ans. Guillaume retourne alors chez lui pour construire des forts et sécuriser ses conquêtes (pp. 177-187).

Après une digression sur la succession de Théodore Lascaris, l’auteur relate le conflit opposant Guillaume, prince de Morée, et Guillaume de la Roche, seigneur d’Athènes, lequel refusait, comme d’autres barons, de le reconnaitre comme souverain. Finalement, Guillaume remporte la victoire sur la montagne de Caridi et le seigneur d’Athènes doit s’incliner (pp. 194-205).

Suit le récit de l’expédition de Guillaume en Pélagonie. Guillaume s’allie au despote d’Arta pour lutter contre l’empereur latin de Constantinople. Les deux décident d’aller dévaster la Romanie en passant par la Vlachie (Thessalie), détenue par Théodore Doucas (fils de Michel II Doukas et frère du despote). Celui-ci ainsi que Michel Paléologue attendent le prince et ses alliés près d’Andrinople. Après que les Grecs eurent abandonné Guillaume, celui-ci est capturé par Théodore Lascaris et amené comme prisonnier à Constantinople. L’Empereur lui promet de le libérer s’il lui remet la Morée et retourne en France. Guillaume refuse et demeure trois ans prisonnier après quoi il est libéré mais doit remettre Monobasia à l’Empereur (pp. 216-245).

À son retour en Morée, Guillaume fait le tour du pays en passant près de Mesithra. Les autorités de la ville, croyant qu’il veut s’emparer de celle-ci, font avertir l’Empereur qui envoie une armée contre Guillaume sous le commandement du grand domestique, son frère. Bataille de Prinitza (1263) où trois cents Français battent des milliers de Grecs. Au printemps, le grand domestique reprend la lutte contre Guillaume. Bataille de Serviana qui se termine sans vainqueur ; le grand domestique en rejette le blâme sur les Turcs, lesquels, outrés, passent dans le camp de Guillaume (pp. 246-272).

Le prince accepte le ralliement des Turcs et ensemble ils livrent bataille au grand domestique à Phanéromène. Le grand domestique est capturé. Fin de la campagne ; le prince licencie les Turcs (pp. 273-288).

L’auteur raconte ensuite comment Charles d’Anjou, comte de Provence, devient roi de Sicile et de Pouilles après avoir vaincu le roi Manfroi. Guillaume, qui n’a que des filles, décide de donner l’une d’elles comme épouse à Charles d’Anjou afin de pouvoir compter sur lui dans son combat contre l’Empereur de Constantinople qui a pris pied dans le Péloponnèse. Charles accepte et Guillaume devient son vassal. Le fils de Charles, Louis, est alors investi comme responsable de la Morée. Un neveu de l’Empereur ayant débarqué à Monobasia avec une armée, Charles envoie des secours à Guillaume et le sire de Galeran est établi bailli du pays de Morée (pp. 310-325).

Guillaume à son tour vole au secours de Charles d’Anjou lequel est en guerre contre Conradin, neveu de l’empereur Frédéric et cousin de l’ancien roi Manfroi. Malgré leur infériorité numérique les armées de Charles et de Guillaume remportent la victoire. Guillaume retourne en Morée où les Grecs ont recommencé la guerre (pp. 335-348).

Guillaume repart en guerre, mais son armée est décimée par la dysenterie près d’Arachova. Le seigneur de Caritena lui-même en meurt (pp. 348-350.). Conflit entre Guillaume et dame Marguerite, nièce de Gautier de Rosière, concernant l’héritage de la seigneurie d’Acova. Jusque sur son lit de mort, il tente de trouver une solution honorable (pp. 350-371).

Guillaume décède. Le roi Charles d’Anjou en est avisé et nomme Rousseau de Sully comme bailli de Morée. Le clergé et le peuple l’acceptent comme bailli, mais refusent de lui rendre l’hommage-lige, celui-ci n’étant pas venu en personne prendre possession du pays. Les choses s’arrangent, mais peu de temps après Louis, époux d’Isabelle fille de Guillaume et nièce de Michel Paléologue, meurt à son tour. La suzeraineté retourne au roi Charles, alors qu’Isabelle devient princesse de Morée (pp. 374-380).

Florent, frère du comte de Hainaut, fait le projet d’épouser Isabelle pour devenir ainsi prince de Morée. Il se rend dans la principauté et, après avoir juré de protéger le pays, reçoit l’hommage lige des barons (pp. 389-394). Se rendant compte que le pays est épuisé par la guerre, il propose la paix aux représentants de l’Empereur de Constantinople. Ceux-ci accueillent favorablement la proposition et la transmettent à leur maitre qui, lui, ne réagit pas parce qu’il est à préparer la guerre au despote d’Arta. Florent se tourne alors vers ce dernier avec qui il conclut une alliance (pp. 395-397).

En compagnie du comte de Céphalonie, le prince de Morée et le despote d’Arta se dirigent vers Joannina où se trouvent les armées impériales. Mais à leur approche, celles-ci prennent la fuite. Le prince et le despote envoient alors des messagers au grand domestique pour l’inviter à livrer honorablement bataille. Celui-ci répond que cela lui est impossible, son armée comptant nombre de Coumans et de Turcs qui l’ont abandonné (pp. 398-405.). Deux jours plus tard cependant, le despote d’Arta apprend que les troupes impériales ont pu rejoindre le golfe d’Arta à bord de galères génoises et se livrent au pillage du pays. Le prince de Morée promet alors son appui au despote (pp. 405-406).

Le livre se termine par un retour au temps de l’administration de Nicolas de Saint-Omer, seigneur de Thèbes et administrateur de Morée. On y apprend les manœuvres du seigneur Geoffroi de Briel[N 6], pour se faire reconnaitre héritier de son cousin germain, le seigneur de Caritena, mort sans héritier. Après s’être muni de divers documents et certificats Geoffroi plaide sa cause auprès du roi de Naples qui se rend à ses arguments sous réserve de ratification par la haute cour de Morée. Toutefois, lorsqu’il vient faire reconnaitre ses droits, le gentilhomme se heurte au refus des barons de Morée, car le seigneur de Caritena avait commis une traitrise en passant du côté du duc d’Athènes. Geoffroi décide alors de s’emparer par ruse du château-fort d’Araclovon en feignant une maladie que seule peut guérir l’eau du puits de la forteresse. Mais son but véritable est de vendre le château-fort au général des armées de l’empereur de Constantinople. Le bailli Nicolas de Saint-Omer envoie alors ses troupes pour le déloger du château. Un arrangement de dernière minute est cependant trouvé : Geoffroi rend la place forte et reçoit en héritage transmissible le fief de Morena en même temps qu’il épouse une dame Marguerite qui lui apporte en dot le fief de Lisarea (pp. 406-420).

Les quatre versions

Il existe quatre versions de la Chronique de Morée : en grec, en français, en aragonais et en italien. Seule la version grecque est en vers, les trois autres sont en prose. Le texte original ayant été perdu, il est difficile d’établir une chronologie des différentes versions, mais il y a tout lieu de supposer que les versions française et grecque sont les premières. Le texte italien est une traduction du texte grec, alors que le texte aragonais est une adaptation des textes grec et français sans qu’il soit possible d’établir lequel des textes français ou grec fut rédigé en premier.

Charles Hopf, le premier éditeur du texte italien est d’avis que le texte grec est issu du texte français ou bien de la version originale aujourd’hui perdue[4]. Selon John Schmitt, au contraire, le texte français viendrait du texte grec lequel aurait constitué le prototype initial[5], avis partagé par Karl Krumbacher, érudit allemand et spécialiste de la civilisation byzantine. Dans les années 1960-1970, les recherches de Spadaro[6], auxquelles se rallièrent G. Kechalioglou[7] - [8] et Michael Jeffreys[9] - [N 7], tendent à prouver la première hypothèse — celle qui privilégiait la version française du Livre de la conqueste de la princée de l’Amorée H.G. Beck penche aussi pour l'antériorité du texte français, mais pour lui, il s'agirait le texte grec serait l'adaptation d'un autre texte français, perdu[2].

En 1975, sur la foi d’une étude comparative des divers textes, David Jacoby a présenté l’hypothèse suivante (ms=manuscrit)[10]:

- Premier niveau : Prototype (1292-1320) disparu lors de la destruction du château de Saint-Omer en 1331 ou 1332.

- Deuxième niveau : Chronique française, copie du prototype (1er niveau), (1320-1324) avec tableau chronologique présenté en tête vers 1324.

- Troisième niveau : Copie de la Chronique française (2e niveau), (1341-oct 1346) avec interpolations.

- Quatrième niveau :

- A. copie avec notices marginales de la copie française avec interpolations (3e niveau) , (1341-1355);

- B. copie de la copie avec interpolations (3e niveau) présentant des lacunes existant en 1397 : ms de Bruxelles, (début du XVe siècle);

- C. version grecque de la copie avec interpolations (3e niveau) (1341/1346-1377/1378);

- D. Un texte remanié de la copie avec interpolations (3e niveau) (XVe siècle ou début du XVIe siècle).

- Cinquième niveau :

- A. Version aragonaise d’après la copie avec notices marginales (4e niveau A.) : ms de Madrid (1377-1393);

- C. Ms de Copenhague d’après la version grecque de 1341/1346 (4e niveau, C.) (1377-1385);

- D. Ms de Paris gr 2898, d’après le texte reprenant la copie avec interpolations (4e niveau, D.) (premier tiers du XVIe siècle).

- Sixième niveau:

- C. Ms de Turin d’après le ms de Copenhague (5e niveau C.) (XVIe siècle)

- D. Ms de Berne d’après le ms de Paris (5e niveau, D.), (XVIe siècle).

- Septième niveau :

- C. Version italienne d’après le ms de Turin (6e niveau, C) : ms de Venise (XVIe siècle).

- Huitième niveau :

- D. Ms de Paris gr 2753 d’après le ms de Berne (6e niveau, D) (vers 1700).

Transmission jusqu'à nous

La Chronique de Morée est longtemps restée au stade de manuscrit. Ce n’est qu’en 1840 que parut une première impression de la version grecque d’après le manuscrit de Paris sous la direction de Jean Alexandre Buchon. Cette première édition portait comme titre Βιβλίον της κουγκέστας του Μωραίως (« Biblion tes Kounkestas tou Moraios – Livre de la conquête de la Morée »), s’écartant ainsi du texte originel. Lors de la deuxième édition en 1845, on en revint au titre du manuscrit de Copenhague[11].

En 1889 parut sous la direction de John Schmitt une édition des deux textes (grec et français) présentés de façon synoptique. Puis vinrent le texte italien en 1873 sous la direction de Charles Hopf et celle du texte aragonais en 1885. Ce n’est qu’en 1911 que le texte français fut présenté par Jean Longnon.

Les différentes versions

Version française

Écrit en prose, ce récit des évènements de 1095 à 1305, est, comme l’indique le texte lui-même, le résumé d’un livre existant déjà au moment de sa rédaction et est intitulé Livre de la conqueste de la princée de l’Amorée. Le texte est précédé d’un tableau chronologique de divers évènements dont le dernier est daté de 1333.

Le texte du manuscrit de Bruxelles (conservé à la Bibliothèque royale de Belgique, manuscrit 15702, Bruxelles), le seul à rapporter cette version, est incomplet et se termine abruptement. Bien que la chronique s’arrête avec les faits de l’année 1305, elle fait allusion à des évènements postérieurs : 1311 (défaite de Gautier de Brenne face à la compagnie catalane), 1314 (mort de Nicolas de Saint-Omer), 1320 (mariage d’Étienne de Maure et d’Agnès d’Aulnay), 1331 (mort de Philippe de Tarente). C’est aussi le cas du tableau chronologique inséré en tête et qui devait servir en quelque sorte de « table des matières »[12].

D’après Jacoby, c’est au cours d’un arrêt à Modon en 1397 que Jean de Nevers, futur duc de Bourgogne, libéré de captivité par Bayezid Ier après la bataille de Nicopolis, aurait reçu un manuscrit reproduisant la chronique française copiée entre 1341 et 1346. Ce manuscrit aurait été recopié par un scribe originaire d’une des provinces de Bourgogne après le retour en Occident. C’est lui qui aurait introduit dans le texte parvenu jusqu’à nous les termes wallons ou picards qui s’y trouvent tout en conservant la langue moréote du XIVe siècle[13].

Version grecque

La version grecque ou Χρονικόν τού Μορέως est écrite en vers de 15 syllabes appelés « vers politiques »[N 8]. La langue est le grec vernaculaire de l’époque et on y trouve, intercalés, de nombreux mots français. Les vers sont accentués mais ne comportent pas de rimes. Il existe deux manuscrits originaux et trois copies :

- Ms. Havniensis 57 (XIVe siècle - XVe siècle, Bibliothèque royale de Copenhague (9 219 vers)

- (copie) Ms. Taurinensis B.II.I., Biblioteca Reale, Turin, très près du ms de Copenhague

- Ms. Parisinus graecus 2898 (XVe siècle - XVIe siècle), Bibliothèque nationale de France (8 191 vers)

- (copie) Ms. Parisinus graecus 2753, Bibliothèque nationale de France.

- (copie) Ms. Bern 509 grec, Burgerbibliothek Bern, ces deux derniers copies de la version de Paris.

Le plus ancien est sans contredit celui de Copenhague dont la langue est aussi la plus ancienne. Le Parisinus graecus 2898 utilise une langue plus simple, contenant moins de mots empruntés et comporte moins de remarques anti-helléniques. Dans le siècle qui sépare les deux versions, de nombreuses modifications ont été apportées à la langue, témoignage d’une « modernisation » rapide de celle-ci. Le texte de Copenhague rapporte les évènements jusqu’en 1292[14].

Le rédacteur de la version grecque devait être un «gasmule », c’est-à-dire soit une personne née d’un père franc et d’une mère grecque, soit un Franc hellénisé. Il maitrise la langue grecque, non seulement dans sa forme populaire, mais également dans sa forme littéraire comme le démontre son gout pour la rhétorique. Toutefois, certaines tournures malhabiles démontrent qu’il s’agit d’une traduction. L’auteur est également à l’aise en langue franque comme en font foi les nombreux emprunts que l’on retrouve dans le texte, notamment les termes relatifs aux institutions féodales. On peut toutefois se demander si l’utilisation de ces emprunts correspond à une traduction de termes francs ou s’ils ne dénotent pas une francisation de la culture grecque de l’époque[15].

La version grecque est parallèle à la version française et incorpore les mêmes confusions, déformations et traits légendaires[16]. Toutefois, surtout pour la conquête de Constantinople et le règne des trois premiers seigneurs de Morée jusqu’en 1245, elle cite nombre de faits qui montrent que l’auteur a pu utiliser d’autres sources provenant ou bien de textes officiels ou bien de traditions orales[17].

Cette version est manifestement destinée aux archontes intégrés dans la société féodale franque. En effet, peu de seigneurs francs parlaient le grec et auraient donc été en mesure de lire cette traduction; par ailleurs, celle-ci doit avoir été écrite pour des personnages ayant une bonne instruction et pouvant se réjouir des hauts faits d'armes de seigneurs moréotes et suffisamment acculturés pour apprécier le récit. En témoigne également la haine manifeste de l’auteur à l’endroit des autorités de Byzance ou du despotat d’Épire accusées de trahir les seigneurs de Morée ou les Francs[18]. Enfin, la notice particulièrement élaborée consacrée à Erard III, seigneur d’Arkadia (vers 4867-4869) peut laisser croire que l’auteur a vécu dans l’entourage de ce baron moréote. En dépit de ses inexactitudes, cette chronique s’avère une source d’information précieuse pour l’étude de la société féodale de l’époque[19].

Sur le plan linguistique, la chronique dans sa version grecque est également importante en raison de la césure que représente la chute de Constantinople en 1453 entre la langue grecque du Moyen Âge et celle de l’époque contemporaine. La Chronique de Morée est définitivement rédigée dans le grec du Moyen Âge. En même temps, elle représente l’évolution considérable que la langue traversait à cette époque. Avec les Poèmes ptochoprodromiques et les « Chants akritiques » (en grec : Ακριτικά τραγούδια , littéralement "chants des gens de la frontière"), la Chronique constitue une première étape dans la création de la littérature grecque moderne qui commence à se faire jour à côté de la littérature byzantine écrite en langue savante. C’est le cas entre autres des passages relatifs aux institutions féodales inconnues à Byzance et pour lesquelles il a fallu soit gréciser certains termes, soit trouver des équivalents grecs[20].

Tant par la conception de la société qu’elle reflète que par l’évolution de la langue, cette chronique de la conquête du Péloponnèse par les Francs peut se comparer à l’évolution historique et littéraire que suggèrent la Chanson de Roland en France ou les Cantar de Moi Cid en Espagne.

La Chronique de Morée a par la suite constitué une source d’inspiration pour bon nombre d’écrivains grecs dont les œuvres se situent à cette époque comme Alexandre Rizos Rangabé (Ο Αυθέντης του Μορέως), Angelos Terzakis (Άγγελος Τερζάκης – Η πριγκηπέσσα Ιζαμπώ) et Dimitrios Vernadakis (Δημήτριος Βερναρδάκης – Μαρία Δοξαπατρή).

Version aragonaise

L’introduction de la version aragonaise, « Libro de los fechos et conquistas del principado de la Morea », révèle que celle-ci fut rédigée sur l’ordre de Juan Fernández, grand-maitre des Hospitaliers et complétée le , sans doute à Avignon où résidait le grand-maitre par un certain Bernardo de Jaqua qui en fut soit le rédacteur, soit le copiste[21].

Elle débute par l’accord de paix entre les rois de France et d’Angleterre en 1200 et prend fin à la mort de Daniel del Carretto envoyé par Jeanne de Naples pour prendre possession de la Morée au nom des Hospitaliers; ce dernier mourut en Morée en 1377. Le « Libro de los fechos » aurait constitué la dernière partie d’un ouvrage plus vaste consacré à la Grèce depuis l’antiquité jusqu’à l’installation des Hospitaliers, œuvre qui ne fut jamais complétée[22].

La chronique aragonaise donne l’impression d’une œuvre indépendante qui s’appuierait sur les versions française et grecque comme sources principales[23]. La première partie, la plus importante par son ampleur, constitue une version condensée des versions française et grecque jusqu’en 1292 pour la version française, 1303 pour la version grecque. Toutefois, l’auteur y ajoute des détails et rectifie certaines erreurs au moyen d’autres sources d’origine moréote comme les « Assises de Morée ». C’est le cas de la liste des baronnies créées par Guillaume de Champlitte en 1209 qui s’écarte sensiblement des versions française et grecque. C’est aussi le cas des paragraphes 641 à 654 qui décrivent les opérations militaires d’Andronic Asen, gouverneur de Mistra, et de ses succès en 1320[24].

La seconde partie couvre les évènements ayant eu lieu de 1325 à 1376 et s’appuie également sur des sources moréotes. Les faits concernant Jean de Gravina et son expédition en Morée (para 655-662) ainsi que les exploits des chevaliers francs de Niccolò Sanudo et Guglieno Frangipani (para 662-668) sont traités avec force détails alors que les années 1329 à 1364 sont résumées en quelques paragraphes (para 669-689).

Enfin, la dernière partie (para 705-726) couvrant les années 1373 à 1376 qui retracent la prise de possession de la Morée par Jeanne Ire de Naples et sa remise à l’ordre des Hospitaliers sont l’œuvre d’un témoin oculaire.

Version italienne

Enfin, la version italienne, intitulée « Istoria della Morea » est une paraphrase italienne tardive de la version grecque avec quelques erreurs[1]. Jean Longnon, s’appuyant sur l’importance de l’italien dans la féodalité moréote et sur les nombreux italianismes existant tant dans la chronique française que dans la chronique grecque, avait avancé l’hypothèse d’un original italien, possiblement en dialecte vénitien[25]. Jacoby réfute cette thèse en montrant d’abord que l’implantation de l’italien en Morée remonte à la deuxième moitié du XIVe siècle, soit après la rédaction et du prototype de la chronique et de sa version française, alors que les italianismes seraient dus aux nombreux contacts commerciaux établis entre la principauté et les territoires italiens avoisinants ainsi qu’avec le royaume angevin de Naples[26].

Valeur historique

La Chronique de Morée constitue une source problématique car elle est truffée d’erreurs en plus d’être très partiale puisqu’elle vise surtout à mettre en valeur les hauts faits de la noblesse franque tout en étant, dans sa version grecque, manifestement hostile aux Grecs (Byzantins)[27]. L’auteur démontre une bonne connaissance des institutions juridiques de la Morée et des usages de la cour, mais est manifestement moins à l’aise dans le domaine militaire. Il n’est guère fiable sur les évènements ayant lieu en dehors de la Morée[28].

Notes et références

Notes

- (de)/(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu des articles intitulés en allemand « Chronik von Morea » (voir la liste des auteurs) et en anglais « Chronicle of Morea » (voir la liste des auteurs).

- « Petite principauté » cnrtl.fr. [lire en ligne (page consultée le 4 janvier 2023)]

- Les numéros de page donnés entre parenthèses renvoient à la Chronique de la conquête de Constantinople et de l’établissement des Français en Morée, vol. II, texte établi par J. A. Buchon, 1825. (Accessible en ligne; voir bibliographie.)

- Le chroniqueur semble confondre les deux Geoffroi.

- Les listes données par les différentes versions de la Chronique reflètent des situations postérieures à 1209. Selon la version grecque, les douze baronnies auraient été : Kalamata (domaine personnel des Villehardouin, Acova/Mategrifon (Gauthier Ier de Rozière), Carytena/Skorta (Hugues de Bruyères), Véligout ou Véligosti (Mathieu Ier de Mons), Calavryta (Othon de Tournay), Gritsena (messire Luc, inconnu par ailleurs), Patras (Guillaume Aleman), Chalandritsa (Audebert ou Robert de Dramelay) et Vostitsa (Hugues Ier de Lille ou de Charpigny).

- Nombre d’historiens, dont Kenneth Setton (en) et Steven Runciman, ont sérieusement mis en doute cet épisode, le second doutant même de l’existence du prétendu Robert.

- « Πριέρε », identifié à tort par Buchon avec Brienne.

- On trouvera d’autres réflexions sur ce thème dans les ouvrages de Mastrodimitri 2001, Beck 1971, Agapitos et Ole 1992, et Mango 2002 (V. bibliographie)

- Ils sont appelés « vers politiques »(en grec : πολιτικός στίχος) pour souligner leur caractère populaire (de polis-ville) et non un quelconque engagement pour une forme de gouvernement. Ils se caractérisent par l’accent porté sur les mots plutôt que sur la longueur des voyelles comme c’était le cas auparavant

Références

- Jacoby 1968, p. 133.

- Tonnet 2010, p. 94.

- Shawcross 2009, p. 44.

- Hopf 1873.

- Schmitt 1904.

- Spadaro 1959.

- Kechalioglou 1974, p. 254–267.

- Kechalioglou 1975, p. 420–425.

- Jeffreys 1975, p. 304–350.

- Jacoby 1968, p. 188.

- Buchon 1825.

- Jacoby 1968, p. 133-150.

- Jacoby 1968, p. 149-150.

- Blanchet et Saint-Guillain 2013, p. 17.

- Tonnet 2010.

- Jacoby 1968, p. 150.

- Jacoby 1968, p. 153.

- Jacoby 1968, p. 156.

- Jacoby 1968, p. 157.

- Jacoby 1968, p. 152.

- Jacoby 1968, p. 160.

- Jacoby 1968, p. 160-162.

- Wilksman 2015, p. 86.

- Jacoby 1968, p. 163-168.

- Longnon 1911, p. LXXVI-LXXXIV; XLIX ; 317.

- Jacoby 1968, p. 184-187.

- Wilksman 2015, p. 85.

- Jeffreys 1991, p. 446.

Bibliographie

Version française

- René Bouchet (trad.), Chronique de Morée, Éditions des Belles-Lettres, Paris, 2005. (ISBN 2-251-33946-9) [en ligne] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10723736t .

- Jean Longnon, Livre de la conqueste de la princée de l'Amorée. Chronique de Morée (1204-1305) (publié pour la Société de l'Histoire de France), Paris, Laurens, , cxx, 430 (présentation en ligne, lire en ligne)Cette édition, qui suit le texte français, permet de faire une comparaison avec les autres versions grâce à des notes indiquant les variantes avec les autres rédactions.

- (en) Anne Van Arsdall (Ed.) et Helen Moody (Ed.), The Old French Chronicle of Morea. An Account of Frankish Greece after the Fourth Crusade, Londres - New York, Routledge, , 290 p. (ISBN 978-1-138-30722-3)

Version grecque

- Jean Alexandre Buchon (trad. du grec), Chronique de la conquête de Constantinople et de l’établissement des Français en Morée, vol. I: Chronique de Romanie; II: Chronique de Morée, Paris, Verdière, Libraire, 1825, 2 vol. (lire en ligne)Le lien conduit au vol. II sur la Morée.

- (en + el) The Chronicle of Morea [To Chronikon tou Moreos], A history in political verse relating the establishment of feudalism in Greece by the Franks in the thirteenth century (Introduction, Critical Notes and Indices by John Schmitt.), London, Methuen & Co, 1904 (rééd. 1967; 2003), xcii, 591 (lire en ligne)Introduction et notes en anglais; édition en parallèle du texte grec de deux manuscrits (Copenhague et Paris).

Version italienne

- (it + fr) Karl Hopf (éd.), Cronaca di Morea dans Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues, Berlin, Librairie de Weidmann, , xlviii, 538 (lire en ligne), p. 414-468

Version aragonaise

- (es + fr) Libro de los fechos et conquistas del principado de la Morea - Chronique de Morée aux XIIIe et XIVe siècles (texte (es) : Compilado por comandamiento de Don Fray Johan de Jerusalem; texte (fr) traduit pour la Société de l'Orient Latin par Alfred Morel-Fatio), Genève, Jules-Guillaume Fick, , lxiii, 160 p. (2x) - texte (es) et (fr) en parallèle (lire en ligne)

Sources primaires

- Les Assises de Romanie. Édition critique avec une introduction et des notes par G. Recoura. Paris, 1930.

- Georges Pachymérès (Édition, introduction et notes par Albert Falliers. Trad. française par Vitalien Laurent et A. Fallier), Relations historiques, Paris, Institut français d'études byzantines, 1984-1999 (trois vol.) (présentation en ligne)La présentation en ligne est consacrée au vol. III, avec un rappel sur les vol. I et II.

- Geoffroi de Villehardouin (éditée et traduite par Edmond Faral, 2 vol.), La conquête de Constantinople, Paris, Belles Lettres, 1938-1939, v. le livre XI (vol. II)

Sources secondaires

- (en) Willem Johan Aerts et Hero Hokwerda, Lexicon on The Chronicle of Morea, Leide, Brill, 2002, 588 p. (ISBN 978-9-069-80140-7)

- (de) Hans Georg Beck, Geschichte der byzantinischen Volksliteratur, Munich, Beck, , xxii, 233 p. (ISBN 978-3-406-01420-8), p. 249–52

- Marie-Hélène Blanchet et Guillaume Saint-Guillain, « À propos d’un ouvrage récent sur la "Chronique de Morée". Contribution au débat », Byzantion, vol. 83, , p. 13-39 (lire en ligne)

- Antoine Bon, La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d’Achaïe (1205-1430), Paris, E. de Boccard, , xvii, 746 (vol. I); Album de planches (vol. II) (présentation en ligne)

- (en) Geoffroy Horrocks, Greek: A History of the Language and its Speakers, Oxford, Willey Blockwell, 2010 [1997], Updated second edition [lire en ligne (page consultée le 2 janvier 2023)]. (ISBN 978-1118785157).

- David Jacoby (Art. repris dans D. Jacoby, Société et démographie a Byzance et en Romanie latine, Londres, Variorum reprints, 1975), « Quelques considérations sur les versions de la "Chronique de Morée" », Journal des savants, no 3, , p. 133-189 (lire en ligne)

- (el) G. Kechagioglou, « Δυσκολίες στο κείμενο του "Χρονικού του Μορέως" » [« Difficultés dans le texte de la Chronique de Morée »], Ελληνικά, no 27,

- (en) Elizabeth M. Jeffreys, « Chronicle of the Morea », dans Alexander P. Kazhdan (Ed.), Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford, Oxford University Press, , 2366 p. (Vol. I, II, III en un seul ouvrage) (ISBN 978-0-195-04652-6), p. 445-446

- (en) Michael J. Jeffreys, « The chronicle of the morea: Priority of the greek version », Byzantinische Zeitschrift, vol. 68, no 2, , p. 304-350(el) G. Kechagioglou, « Συμπληρωματικά για το "Χρονικόν του Μορέως" » [« Compléments à la Chronique de Morée »], Ελληνικά, no 28,

- (en) Peter Lock, The Franks in the Aegean, 1204-1500, London & New York, Longman, 1995. (ISBN 978-1-13883-632-7).

- (en) Cyril Mango, The Oxford History of Byzantium. Oxford University Press, Oxford 2002, (ISBN 0-19-814098-3).

- (el) Mastrodimitri P.D. (Π. Δ. Μαστροδημήτρη), Η ποίηση του νέου ελληνισμού (La poésie du nouvel hellénisme), Athènes, Goulandris-Horn, 2001, p. 125, Pt. 1

- (en) Panagiotis A. Agapitos et Ole L. Smith, The Study of Medieval Greek Romance. A Reassessment of Recent Work, Copenhague, Museum Tusculanum Press, 1992, 137 p. (ISBN 87-7289-163-7).

- Jean-Claude Polet, Patrimoine littéraire européen, vol. 5 : Premières mutations de Pétrarque à Chaucer 1304-1400, Bruxelles, De Boeck Université, , 868 p. (ISBN 978-2-804-12077-1)

- (en) John Schmitt, « Introduction, Chronological Tables, Summary », dans The Chronicle of Morea [To Chronikon tou Moreos], A history in political verse relating the establishment of feudalism in Greece by the Franks in the thirteenth century, London, Methuen & Co, , xcii, 591 (lire en ligne), v - cxii

- (en) Teresa Shawcross, The Chronicle of Morea. Historiography in Crusader Greece, Oxford, Oxford University Press, , 424 p. (ISBN 978-0-199-55700-4).

- (it) Giuseppe Spadaro, « Studi introduttivi alla cronaca di Morea », Siculorum Gymnasium, no 12, , p. 125-152

- Henri Tonnet, Histoire du grec moderne : la formation d'une langue, Paris, L'Asiathèque, 2010 (ouvrage remanié et mis à jour) (1re éd. 1993) (ISBN 978-2-360-57014-0)

- (en) Juho Wilksman, « Conflict and cooperation. Campain in the Peloponnese in 1264 », Acta Byzantina Fennica, vol. 4 (New Series), , p. 85-122 (lire en ligne)