Champier

Champier est une commune française située dans le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Champier | |||||

La Grande Rue en 1922. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Isère | ||||

| Arrondissement | Vienne | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Bièvre Isère | ||||

| Maire Mandat |

Sébastien Laroche 2020-2026 |

||||

| Code postal | 38260 | ||||

| Code commune | 38069 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

1 452 hab. (2020 |

||||

| Densité | 101 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 27′ 15″ nord, 5° 17′ 30″ est | ||||

| Altitude | 507 m Min. 470 m Max. 631 m |

||||

| Superficie | 14,43 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de la Bièvre | ||||

| Législatives | Septième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

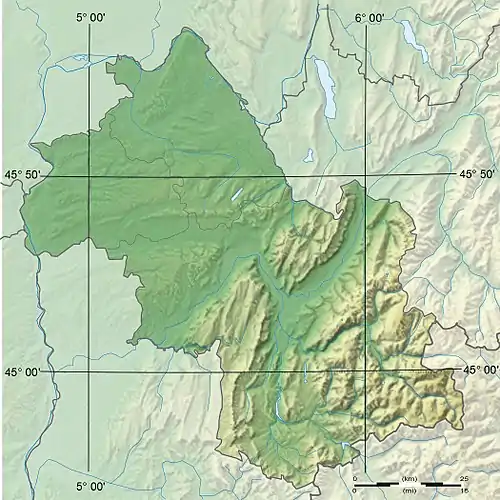

Géolocalisation sur la carte : Isère

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.champier.fr | ||||

Ses habitants sont les Champérois.

Géographie

Description

Champier est situé dans le Bas Dauphiné dans la région naturelle des Terres froides qui évoque la rudesse du climat[1] - [2] surtout par contraste avec la plaine de la Bièvre toute proche. Cela explique la pauvreté de l'agriculture sur des plateaux ventés et les étés fort secs. Le terme de "terres froides" est aussi associé à des sols peu fertiles. Ces terres pauvres ne sont guère propices qu'à la culture de céréales rustiques comme le seigle et surtout à l'élevage. Les châtaigniers viennent apporter au bétail un complément à la maigre nourriture offerte par la lande des plateaux. L'abbaye cistercienne de Bonnevaux fut fondée par Gui de Bourgogne, archevêque de Vienne.

La commune est située à 60 km de Lyon et 50 km de Grenoble, sur l'axe historique (ancienne RN85) reliant les deux métropoles.

Communes limitrophes

Climat

La région de Champier présente un climat de type semi-continental[3] qui se caractérise par des précipitations aussi importantes en été qu'en hiver.

Les étés sont cependant chauds avec des périodes sèches, mais des orages fréquents surviennent durant cette période. Les hivers sont généralement assez froids et marqués par des gelées fréquentes, d'autant plus que le secteur resté très longtemps marécageux est souvent marqués par de nombreuses brumes matinales et des brouillards plus ou moins persistant durant les périodes froides.

Voies de transport et communication

L'ancienne route nationale 85 ou « RN 85 » est une ancienne route nationale française reliant autrefois Bourgoin-Jallieu, en se détachant de la RN 6, pour se terminer sur la Côte d'Azur, d'abord à Cagnes-sur-Mer, puis à Golfe-Juan. En 2006, la route nationale 85 a été déclassée dans le département de l’Isère en « RD 1085 ». Cette route traverse le territoire de Champier depuis le nord, en direction du sud sous la dénomination de route des Alpes.

Urbanisme

Typologie

Champier est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [4] - [5] - [6]. La commune est en outre hors attraction des villes[7] - [8].

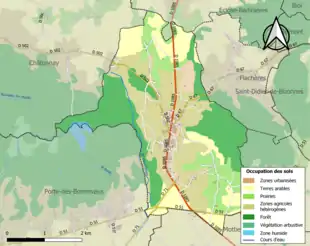

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (67 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (68,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (32,5 %), forêts (26,9 %), terres arables (18,9 %), prairies (15,6 %), zones urbanisées (4 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (1,9 %), eaux continentales[Note 2] (0,2 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine et environnement

Champier, petit village, à vocation essentiellement rural, entouré de quelques hameaux, est positionné au pied de l'extrémité orientale du plateau boisé de la forêt de Bonnevaux qui fait près de six mille hectares d'un seul tenant avec une seule clairière. Cette dernière a été réalisée par les moines qui vinrent y installer en 1117 une abbaye. Cette forêt est classée en Zone d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Elle comprend plusieurs centaines d'étangs retenus par un sol argileux[10]. La commune de Champier est incluse dans la ZNIEFF de la forêt de Bonneveaux[11]. Elle comprend aussi la ZNIEFF du ruisseau de Vauchesse qui abrite une population menacée d'écrevisses à pattes blanches et celle relative aux étangs de Bonnevaux pour la richesse et la fragilité de leurs écosystèmes.

Risques sismiques

L'ensemble du territoire de la commune de Champier est situé en zone de sismicité n°3 (sur une échelle de 1 à 5), comme la plupart des communes de son secteur géographique[12].

| Type de zone | Niveau | Définitions (bâtiment à risque normal) |

|---|---|---|

| Zone 3 | Sismicité modérée | accélération = 1,1 m/s2 |

Histoire

Préhistoire

L'occupation du site est sans doute ancienne sans pour autant être attestée. Champier se trouve sur la voie qui mène d'Eclose au col de la Frette et surtout à la plaine de la Bièvre, dans un vallon entre deux plateaux qui culmine à plus de 600 mètres dominant de cent mètres le fond de vallée. Le secteur est occupé depuis la préhistoire, dès l'âge du bronze, comme l'attestent les éléments retrouvés à la Côte Saint André avec un tumulus situé au rival et comprenant un important matériel funéraire dont un char daté du VIIIe av. J.-C. Cependant, la Bièvre offre un lieu de villégiature plus attractif que les « terres froides » et à ce jour aucune trace préhistorique n'a été retrouvée sur le territoire de Champier.

Période gallo-romaine

La région fait partie primitivement du territoire est Allobroges. Les premiers affrontements avec les armées romaines parties à la conquête de la Gaule (guerre des Gaules) datent de 121 av. J.-C. avec les armées menés par les consuls Quintus Fabius Maximus Allobrogicus et Gnaeus Domitius Ahenobarbus, affrontent une coalition arverne et allobroge, dirigée par Bituitos, au confluent de l'Isère et du Rhône. Ce dernier est fait prisonnier et amené à Rome. La région est intégrée comme la province romaine transalpine puis narbonnaise (Narbonensis). César va ensuite consolider la présence romaine et permettre une vaste colonisation du territoire avec notamment des villes et aussi des implantations agricoles (villae). Ainsi les traces de cette période apparaît avec notamment la découverte en 1893 d'une villa à la confluence des routes de Champier à la Côte Saint André et de la Tour du Pin à Serrières au lieu-dit du couvent[14]. La toponymie de Champier renverrait au terme latin de campus sans toutefois que la présence d'un camp romain soit attestée. De même le lieu-dit de Flévin, hameau rattaché à la commune pourrait venir du latin "Flavianus".

Période du Moyen Âge

C'est à partir de l'an mil qu'apparait Champier qui fait partie du domaine des Bocsozel, famille proche des princes de Savoie. Le premier membre de cette lignée est sans doute Hubert de Bossozel qui vécut au XIe siècle dans le château du même nom dont il reste quelques éléments au Mottier commune toute proche. La présence d'un motte peut attester une présence plus ancienne d'une motte castrale qui aurait donnée le toponyme du lieu. La juridiction de ce châtelain englobe entre autres les paroisses de Champier, Flachère, Eydoches, Nantoin, la Frette, Saint Hilaire, Gillonnay, Longechenal, le Mottier, Saint André[15]…

Guilinus fonde le prieuré de Bocsozel et aussi celui de la Chaise-Dieu dont Guillaume de Bocsozel deviendra abbé en 1233. Certains voient dans ce prieuré l'étymologie de mottier dérivée de moustier, le monastère, mais cela est peu vraisemblable compte tenu de l'antériorité du château et de la motte.

Le château semble faire partie avec les maisons fortes de Montgontier (Lanconney) et du Châtelard (Champier) d'un dispositif défensif et de contrôle de la plaine du Liers et surtout de la route qui va de Lyon à Grenoble via le col de la Frette.

La première occupation attestée du site de Champier est donc une maison forte au lieu-dit le Châtelard qui resta propriété des Bocsozel jusqu'à son acquisition en 1760 par M. Gerollet qui en utilisa les ruines pour édifier une demeure en conservant la tour qui fut démolie à la Révolution par les propriétaires eux-mêmes. Il semble que fut édifié sur le terroir un moulin à eau sur le ruisseau de Vaucheresse à proximité du lieu-dit le « Bois Moulin ».

Au XVe siècle, Jacques de Buffevent, châtelain de la Côte Saint-André en 1491, achète en 1533, la juridiction de la paroisse du Mottier. Ses descendants étaient encore propriétaires de plusieurs dizaines d'hectares sur la commune de Champier et qui furent vendus par Jean-Baptiste Badin, notaire à Champier au XIXe siècle.

La paroisse de Champier (Champeren) dépendait au XIIe siècle du Chapitre des chanoines de Saint-Maurice à Vienne qui en 1172 la vendent au couvent de Saint Theudère (Saint Chef). L'agglomération est embryonnaire car elle se compose de 3 feux (familles) regroupés autour d'une chapelle attestée dès 1290 dans le terrier (ancêtre du cadastre) des comtes de Savoie en 1290[16]. La chapelle dédiée à saint Nicet (Saint Nizier de Lyon) est sur la colline, à l'emplacement où sera édifiée au XIXe siècle la chapelle consacrée à la Vierge. Elle sera entourée d'un cimetière et à proximité était érigé le presbytère. Nous possédons grâce aux actes notariés le nom d'un des curés du XVe siècle, Bertrand de Vaurelia. En 1649, l'église apparaît ruinée faute d'entretien, ce qui témoigne aussi du faible nombre des habitants du village. En 1383 lors de la révision des feux (recensement) ont compte 28 feux dont neuf solvables soit un peu plus d'une centaine d'habitants. En 1405, 13 solvables et 20 misérables et en 1428, 9 solvables, 27 misérables don 12 étrangers et 7 anciens solvables. Sans doute est-ce la conséquence des temps difficiles, disettes et pestes ?

Jusqu'au XVIIe siècle, nous sommes donc en présence de deux occupations, l'une laïque avec le château du Châtelard qui contrôle la route et une autre sur la hauteur Est, en promontoire, avec un petit village dont les habitants cultivent les hauteurs et qui dépend des autorités ecclésiastiques.

Naissance d'un village-rue

C'est sans doute à partir du XVIIe siècle qu'apparaît le bourg de Champier tel qu'il est aujourd'hui : un village-rue dont les habitations s'établissent de part et d'autre de la RD 1085, la voie qui mène de Lyon à Grenoble par le col de La Frette. Les transports deviennent sources de richesses et nécessitent aussi des étapes tant pour les hommes que pour les attelages. C'est du moins ce dont témoignent à la fois le dépérissement du village primitif sur la hauteur et aussi la construction d'une nouvelle église en 1641 entre l'église actuelle et le monument aux morts. Cette église est toujours sous la dépendance de l'abbaye de Saint-Chef. C'est un bâtiment en pisé encore modeste de 10 toises de longs et deux de larges et construit en un an. Cependant les registres indiquent que le curé desservant résida encore à Nantoin. L'extension de l'église en 1700 témoigne de l'essor économique de la commune avec une chapelle dédiée à saint Sébastien et financée avec les dons du notaire royal de la Côte Saint André, maître Fillon. La commune est relais de poste pour les voyageurs. L'église est construite en retrait de la route pour ménager une place publique pour la tenue des marchés et des foires. On compte en 1701, 65 feux solvables soit un peu plus de 300 habitants.

Un péage dont l'activité représente quand même le quart de celui de la Côte Saint André, est déjà attesté dès 1358. Les tarifs pratiqués nous sont connus par un document de 1545. Il disparaîtra en 1664. dans l'un des tout premiers" guides touristiques". Charles Estienne en 1552 indique que sur le trajet de Lyon à Grenoble, il convient de faire étape à Champier. C'est avec l'établissement Corps des Ponts et Chaussées que la voie royale de Lyon à Grenoble avec son tracé le plus rectiligne possible, est ouverte en 1770.

À la veille de la Révolution, la commune compte plus de mille habitants. C'est vers 1777, à la suite d'une visite de Mgr Vincent, vicaire épiscopal, qu'est décidée la construction d'une église plus vaste et aussi d'un presbytère inauguré en 1787 et dont le premier occupant sera M. Levrat. Un lavoir alimente la commune en eau potable en sus de l'antique fontaine des "serves" dans le bas du village, de celle des Effeuillers, celle de Gerbuat et deux à Flévin.

Les actes notariés relèvent plusieurs autres chapelles dont la chapelle Saint-Antoine, édifiée dans les années 1650, à côté de sa maison à Champier par Antoine Jars, sacristain au Mottier et procureur du seigneur de Montgontier. Il faut aussi noter la chapelle Saint-Marcellin de Flévin édifiée sans doute à l'emplacement d'un ancien sanctuaire dédié aux divinités des fontaines. Elle est citée dans des documents de 1525. L'eau du ruisseau tout proche aurait eu des pouvoirs bénéfiques pour faire marcher les enfants et les mamans venaient y laver les langes de leurs bébés à cette fin. La chapelle fut restaurée dans son état actuel vers 1780. En 1730, la commune compte désormais 319 habitants.

La commune doit à la veille de la Révolution sa richesse principalement à l'agriculture avec la production de céréales, de châtaignes, d'huile de noix et aussi un cheptel important avec 108 bovins et 2800 ovins. Les bois du Grand et Petit Liers étaient des « communs ». L'activité industrielle avant la Révolution semble être limitée à une, voire plusieurs tuileries. En 1860, MM. Gachet et Bouvard sont propriétaires d'une tuilerie avec une technique de moulage qui permettait de sortir des produits de qualité et homogènes. En 1924, elle deviendra la Tuilerie Moderne de Champier qui fabriquera des tuiles mécaniques.

L'époque moderne

Il convient de distinguer deux périodes dans le développement de la commune. La première se situe après la Révolution et la seconde avec le développement des moyens de transports et la création du chemin de fer.

Après la période troublée de la Révolution que rapporte avec détails Gaston Laurencin (op. cit.), l'église nécessite des réparations conséquentes. En 1804, de conseil municipal décide alors la reconstruction fut réalisée de 1809 à 1810 ainsi que la réfection de la clôture du cimetière qui la jouxte. L'église est devenue toutefois trop petite pour l'importance de la population. Le conseil municipal décide en 1842 la construction une nouvelle église qui est celle qui est encore en place aujourd'hui. Les plans sont dus à l'architecte Berruyer et l'édifice est primitivement doté d'une flèche surmontant le clocher, mais qui ne sera pas réalisée pour des raisons d'économie.

La loi Guizot de 1833 crée l'enseignement public, ce qui va obliger la commune à créer une première petite école de garçons composée de deux salles de 20 m2 en utilisant un bâtiment récemment construit près de l'église. Très vite trop petite, la municipalité décide en 1850 de construire une seconde école pour les filles et financée en partie par la vente de terrains communaux. Il s'agit probablement de l'actuelle villa Mexico. L'enseignement est confié aux Frères Maristes pour les garçons et aux sœurs de la Providence pour les filles.

Le développement des transports routiers

La voie qui relie Lyon à Grenoble va induire un développement à mesure d'accroissement du trafic routier dû à l'automobile. Le vieux relais de poste, aujourd'hui auberge de la Fontaine ex hôtel Badin et ex Lion d'or, témoigne déjà de l'importance du trafic routier. La commune va voir s'implanter en bordure de route garages et stations services, restaurants et hôtels. Ces activités auront du mal à survivre à la mise en service de l'autoroute qui détourne la majeure partie de ce trafic. De cette activité, il ne reste aujourd'hui que le circuit automobile privé du Laquais et son école de pilotage créée en 1993. Il est le plus important de la région et permet des vitesses jusqu'à 200 km/h. avec 2,4 km de piste. Dès le début du siècle, la municipalité dut limiter à 10 km/h la vitesse dans la traversée de Champier par un décret de 1908. Une même mesure sera reprise en 1926.

Création d'une voie ferrée métrique

Le chemin de fer qui va desservir Champier est construit par la Compagnie des Chemins de fer économiques du Nord (CEN)qui comprendra quatre réseaux métriques : le Nord et le Pas-de-Calais d'une part et d'autre part l'Isère et la Savoie. La CEN a été fondée en 1884 par le baron Edouard Louis Joseph Empain. Mais la ligne Vienne-Voiron ignore Champier. Sera alors réalisée à partir de Vienne jusqu'à Le Grand-Lemps une antenne à voie métrique avec locomotive à vapeur qui sera inaugurée en 1891[17]. Le train sera appelée « tramway » avec l'électrification de la ligne. Cette voie ferrée allait de Vienne à Longechenal en desservant Nantoin, le Mottier, Eydoche avec une gare commune située au croisement de la route de Grenoble (ancienne route royale) et de la route de la Tour-du-Pin en suscitant la création d'un hameau à sa périphérie.

Cette voie sera principalement utilisée pour les transports des productions agricoles et sera abandonnée en 1935 pour être remplacée par une ligne de cars réguliers assurant une liaison rapide Lyon-Grenoble.

La gare était située à l'emplacement du petit centre commercial réalisé récemment et à proximité de l'usine Gachet avant de longer le pied du coteau.

Création de hameau du Contour

La gare desservant Nantouin et Eydoches est située sur des terres peu propices à la culture et largement boisées. Jusqu'à la Révolution, il n'y a pas d'habitation au lieu-dit le Contour. La première ferme est celle de Claude Bouvier au début du XIXe siècle. Une seconde maison y est construite en 1880 par François Laurencin à la suite de la canalisation d'une source qui amène l'eau à ce lieu-dit. C'est l'arrivée de la ligne métrique qui assure le développement de ce hameau avec la création de cafés (quatre) liés au trafic de la gare.

Création de l'usine de soierie

L'arrivée du chemin de fer est aussi à l'origine de la création d'une usine de soierie avec notamment la possibilité d'apporter le charbon provenant notamment de Saint-Étienne et nécessaire à la fabrication de l'énergie motrice nécessaire au fonctionnement de la fabrique. Cette usine est construite par Joseph Paillet de Succieu et lointain parent du maire de l'époque. Il avait déjà l'expérience de la direction de l'usine familiale de soieries de Nivolas construite par son oncle Joseph-Paulin Paillet. Il va s'associer avec Monsieur Groz pour fonder la société Paillet et Cie créée « dans le but philanthropique d'occuper sans quitter leur foyer les jeunes filles de la localité et des environs obligées auparavant d'aller travailler à 10 ou 30 kilomètres[18] ». L'entreprise sera techniquement dirigée par son frère Charles Paillet issu de l'École de Tissage de Lyon. C'est une usine-pensionnat à inspiration catholique avait dortoirs et cantines dont le fonctionnement est au départ assuré par la famille Douillet qui assurait aussi chaque semaine le transport des ouvrières pour leur week-end dans leurs familles. L'usine compta jusqu'à une centaine de métiers actionnés par une machine à vapeur. Après la guerre et le décès des fondateurs, l'usine qui faisait du travail à façon a du mal à trouver des commanditaires et est rachetée par Achille Laforge qui avait une usine de tissage à Sillans. L'usine est modernisée pour notamment travailler des nouveaux produits pour l'armée et aussi les nouveaux matériaux comme la soie artificielle (rayonne) issue de l'industrie pétrochimique. Cependant l'entreprise ne survécu pas à la crise textile du milieu du XXe siècle et ferme en 1967. L'usine alimentait aussi un travail à domicile important notamment dans la confection à partir des textiles produits sur place.

L'usine est rachetée en 1968 par M. Briand, industriel ardéchois, pour y redémarrer une nouvelle activité textile qui malheureusement est entravée par un incendie qui le ravage une part importante de l'outil de production.

Le site sera ensuite racheté par l'entreprise de travaux publics Gachet qui y établit son siège social.

Il existe aussi une fabrique de parapluies appartenant à M. Tiran connu pour son activité en faveur de la laïcisation.

Rattachement du hameau de Flévin

Le hameau de Flévin est distant de 4 km de l'église du Mottier, paroisse à laquelle les habitants étaient rattachés alors qu'ils n'étaient distant que d'à peine un kilomètre de l'église de Champier. Le hameau était doté d'une chapelle dédiée à saint Marcellin et les 250 habitants réclamaient un desservant avant de demander après la Révolution leur rattachement à Champier. Malgré les réticences de la commune du Mottier, Flévin fut rattaché à Champier par une loi de Napoléon III du [19].

La période contemporaine

Cette période s'ouvre avec la séparation de l'Église et de l'État commencée avec la loi de 1882 sur la laïcisation de l'enseignement. C'est en 1891 que le conseil municipal décide de la création d'un groupe scolaire sur le clos du maire de l'époque, M. Badin. La commune décide de vendre en 1899 l'ancienne école des filles. Elle fut rachetée par le curé de l'époque, Joseph Picot, en vue d'y créer une école. En 1902, le conseil municipal retire aux Frères maristes l'enseignement dans l'école publique. Le curé Picot fera construire une nouvelle école libre de filles qui est encore en usage à ce jour.

La période contemporaine est marquée par deux éléments qui influent sur le développement de la commune.

Le premier est celui de l'exode rural vers les moyennes et les grandes villes alentour sans compter sur le développement de la ville nouvelle l'Isle-d'Abeau entre Lyon et Champier. La construction de cette ville nouvelle sera décidée en 1970 et mise en œuvre par le SAN de 1984 à 2006. Cette nouvelle entité regroupait au départ cinq communes : Four, l'Isle d'Abeau, Saint Quentin-Fallavier, Vaulx-Milieu et Villefontaine.

Le second est la mise en service de l'autoroute qui dévie une part importante du trafic qui participait à l'essor de la commune malgré les nuisances croissantes qu'il engendrait.

La commune conserve cependant une part importante de ces commerces et équipements de proximité : écoles (laïque et privée), boulanger, épicerie, boucher, coiffeuses, bars-restaurants, hôtel, notaire, médecin, agence postale… Il faut aussi évoquer la présence d'un important magasin de vente de matériaux et outils qui sert à l'approvisionnement de tous les artisans du secteur dans un large périmètre, les établissements Danthon Frères situés sur la commune du Mottier, à la sortie de Champier.

Le renouveau de la commune est impulsé par la création d'un premier lotissement avec des logements sociaux, puis des lotissements en parcelles libres qui attirent une population ne trouvant plus ce type d'habitat dans les grandes villes. Cet apport de population permet la construction de nouveaux équipements avec notamment la halle de sport, la bibliothèque, un petit centre commercial… Des entreprises s'installent à nouveau sur la commune.

Patrimoine

- Fontaine du XVIIIe siècle

- Belles demeures des XVIIIe siècle (Chatelard), XIXe siècle (Vernondière) et XXe siècle (Mexico)

- Lavoir

- Halle publique avec ses piliers en pierre et qui sert encore pour le marché notamment.

- Chapelle Saint-Marcellin de Flévin reconstruite en 1733 et ayant appartenu aux seigneurs de Buffevent.

- Chapelle du Cordier qui domine la commune et le calvaire édifié à l'occasion de la "mission" de 1877.

- Église Saint-Nizier.

- Mairie : ancienne mairie-école construite au début du XXe siècle. Construction traditionnelle en pierre et galets reprenant notamment les systèmes d'agencement des galets en arêtes de poisson.

- Architecture traditionnelle dauphinoise : la commune, du moins pour la partie ancienne, est composée principalement de bâtiments typiques de la région dauphinoise[20]. Elles sont en terre crue banchée, pisé, sur un soubassement en galet permettant d'arrêter les remontées d'eau. Les murs généralement non crépis sont protégés par un important débord de la toiture afin d'éviter le ruissellement des eaux de pluie. Les trumeaux et linteaux sont en bois ainsi que les huisseries. Cette technique est d'abord économique car elle utilise l'argile local et n'utilise aucune énergie pour la transformation du matériau. La terre est un matériau qui apporte un excellent confort thermique et acoustique. Il est à nouveau développé sur la région notamment grâce aussi à ses qualités en matière de développement durable.

- Circuit automobile du Laquais (XXe siècle)

Politique et administration

Liste des maires

La commune de Champier fait partie depuis le 1er janvier 2014, avec 40 autres communes, de la nouvelle communauté de communes Bièvre-Isère qui a regroupé les communautés de commune de Bièvre-Chamabran et du Pays de Bièvre-Liers.

Liste des maires de la commune depuis la Révolution

Source : Laurencin Gastion Op. cit.

| Profession | ||||

|---|---|---|---|---|

| MAGNIN Benoît | Notaire royal | 1789 | ||

| BADIN Pierre | Aubergiste | |||

| BADIN Jean Baptiste - I | Notaire | 1800 | 1808 | |

| de MIRIBEL de la GROTTE de SEPTEME Benoît | 1808 | 1814 | ||

| GERBOLLET Joseph | Juge de Paix | 1814 | 1825 | |

| BADIN Jean-Baptiste - II | Notaire | 1826 | 1843 | |

| BADIN Joseph-Ferdinand | 1843 | 1845 | ||

| BADIN Alexandre | Médecin | 1842 | 1882 | |

| BADIN Jean-Baptiste Isidore - III | 1883 | 1890 | ||

| BADIN Ferdinand | 1890 | 1900 | ||

| DELAY Charles | Notaire | 1900 | 1912 | |

| DANTHON Hippolyte | 1912 | 1929 | ||

| BADIN André | Avocat | 1919 | 1924 | |

| GARNIER Pierre | 1924 | 1929 | ||

| PELLERIN Honoré | 1929 | 1931 | ||

| DUCHENE Joseph | 1931 | 1932 | ||

| BAILLY Jean | 1932 | 1934 | ||

| JULLIEN Pierre | 1934 | 1935 | ||

| ORLOLLET Émile | 1935 | 1942 | ||

| CONSTANT Jullien | 1942 | 1944 | ||

| PIERRE Jullien | 1944 | |||

| LOMBARD Joseph | 1945 | 1947 | ||

| FARNOUX Paul | 1947 | 1971 | ||

| CICERON Louis | 1971 | 1977 | ||

| REVOLE Jean | 1977 | 1983 | ||

| PRALONG Bernard | 1983 | 2008 | ||

| JULIIEN Bernard | 2008 | 2014 | ||

| GAUTHIER dit MOUTON Bernard | 2014 | en cours | Cadre |

Urbanisme et environnement

La commune est couverte par un Plan local d'urbanisme approuvé (PLU) et est aussi concernée par trois ZNIEFF (cf. § Géographie et environnement).

La commune est incluse dans le SCOT de la région de Grenoble[22] et est qualifiée de "pôle d'appui" ce qui lui permet de continuer un développement mesuré.Ce document a été approuvé en 2012. Il a été élaboré par l'Agence d'Urbanisme de la Région de Grenoble[23].

Population et société

Démographie

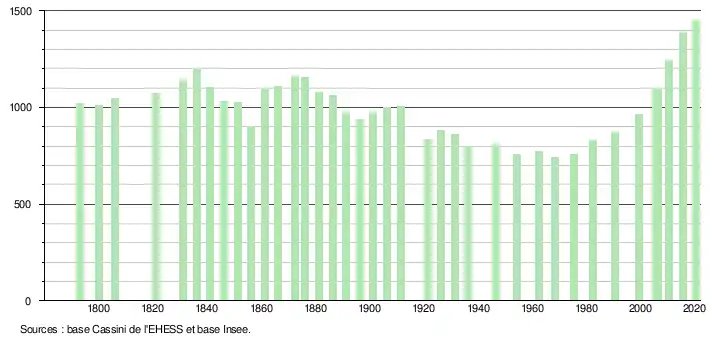

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[24]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[25].

En 2020, la commune comptait 1 452 habitants[Note 3], en augmentation de 6,84 % par rapport à 2014 (Isère : +2,73 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La commune est rattachée à l'académie de Grenoble.

L'école privée, école catholique, après la séparation des Églises et de l'État, fut confiée aux religieuses de l'archiconfrérie du Très Saint et immaculé Cœur de Marie, congrégation fondée le par Charles Desgenettes (1778-1866), curé de Notre-Dame-des-Victoires à Paris. Elle est aujourd'hui gérée par l'OGEC diocésain.

Équipement et clubs sportifs

À Champier, il y a le circuit automobile du Laquais qui propose des stages de pilotage.

La commune possède aussi plusieurs terrains dont un terrain de football et une salle de sport. Il existe aussi une compagnie d'archers.

Médias

Historiquement, le quotidien à grand tirage Le Dauphiné libéré consacre, chaque jour, y compris le dimanche, dans son édition Isère-Nord, un ou plusieurs articles à l'actualité du canton, de la communauté de communes, ainsi que des informations sur les éventuelles manifestations locales, les travaux routiers, et autres événements divers à caractère local.

Cultes

- Culte catholique

- La commune de Champier fait partie des 19 communes de la paroisse catholique de Sainte-Marie de Bièvre Liers. Le presbytère (maison paroissiale est à la Côte Saint André). Cette paroisse est desservie par le Père Emmanuel de Butler.

- L'église fait partie des sites « casadéens » liés à l'abbaye de la Chaise-Dieu et réunis au sein d'une même association depuis 2001[28].

- L'école privée, école catholique, après la séparation des Églises et de l'État, fut confiée aux religieuses de l'archiconfrérie du Très Saint et immaculé Cœur de Marie, congrégation fondée le par Charles Desgenettes (1778-1866), curé de Notre-Dame-des-Victoires à Paris. Elle est aujourd'hui gérée par l'OGEC diocésain.

Héraldique

|

Champier possède des armoiries dont l'origine et le blasonnement exact ne sont pas disponibles. |

|---|

Personnalités liées à la commune

- Raoul Édouard Badin, officier français, 1879-1963, invente le « badin » permettant de mesurer la vitesse relative par rapport à l'air ambiant.

- Gabriel Rosset, professeur de lettres et fondateur de l'association Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

- Ninon Vallin (1886-1961), cantatrice (soprano lyrique) française dont le père vécu à Champier et où elle passa sa jeunesse.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- Pierre Saint-Olive, Essai d'explication des Terres froides, Bulletin mensuel du Groupe d'études historiques et géographiques du Bas Dauphiné, n°93-96, pp 1347-1370.

- Louis Champier, Un délicat problème d'appellation régionale : les "Terres froides" du Bas Dauphiné, Lyon, Revue géographique de Lyon, 1955 / volume 30 n° 4, pp 329-340.

- Annick Auffray, Alain Brisson, Agnès Tamburini, Valérie Dziak, Véronique Maloisel, Sophie Martinoni-Lapierre, « Climat de la région Rhône-Alpes », sur rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Plateau de Bonnevaux », sur rdbrmc-travaux.com.

- « ZNIEFF Forêt de Bonneveaux », sur inpn.mnhn.fr.

- Site de la préfecture de l'Isère, carte des zones de sismicité

- Laurencin 1981.

- Guy Allard, Dictionnaire du Dauphiné, Grenoble, Bibliothèque de Grenoble, .

- Laurencin 1981, p. 47.

- « Le tramway à Nivolas Vermelle », sur nivolas-vermelle.fr.

- Laurencin 1981, p. 286.

- « Hameau de Flévin en 1857 », sur lemottier.fr (consulté le ).

- « La technique du pisé », sur asterre.org.

- « Champier : Conseil municipal », sur champier.fr (consulté le ).

- « SCOT Région de Grenoble ».

- « SCOT », sur aurg.org.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Sites casadéens », sur reseaucasadeen.eu.