Châtel-Saint-Germain

Châtel-Saint-Germain est une commune française située dans le département de la Moselle, en région Grand Est.

| Châtel-Saint-Germain | |

Vestiges du prieuré. | |

.svg.png.webp) Blason |

Logo |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Arrondissement | Metz |

| Intercommunalité | Metz Métropole |

| Maire Mandat |

Claire Ancel 2020-2026 |

| Code postal | 57160 |

| Code commune | 57134 |

| Démographie | |

| Gentilé | Castelgerminois[1] |

| Population municipale |

1 913 hab. (2020 |

| Densité | 149 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 07′ 28″ nord, 6° 04′ 49″ est |

| Altitude | Min. 176 m Max. 355 m |

| Superficie | 12,88 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Metz (banlieue) |

| Aire d'attraction | Metz (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton des Coteaux de Moselle |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://chatel-saint-germain.fr |

Géographie

Situation

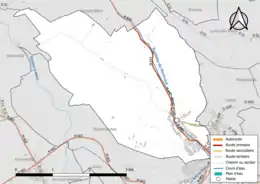

Le ban communal est orienté nord-ouest — sud-est. Il s’étend d’Amanvillers à Moulins-lès-Metz entre les communes limitrophes de Lorry-lès-Metz, Lessy et Scy-Chazelles au nord-est et de Vernéville, Rozérieulles et Sainte-Ruffine au sud-ouest.

Le village se trouve au pied du mont Saint-Germain, un promontoire rocheux long de 570 m pour 100 m de largeur culminant à 306 mètres d’altitude et situé entre la vallée de Montvaux et le vallon du Tagnon, un ruisseau.

Communes limitrophes

|

Plappeville | Plappeville |  | |

| Jouy-aux-Arches | N | Moulins-lès-Metz | ||

| O Châtel-Saint-Germain E | ||||

| S | ||||

| Jouy-aux-Arches | Lessy | Lessy |

Hydrographie

La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par le ruisseau de Montvaux et le ruisseau de Lessy[Carte 1].

Le ruisseau de Montvaux, d'une longueur totale de 11,2 km, prend sa source dans la commune de Saint-Privat-la-Montagne et se jette dans le Fossé des Vieilles Eaux à Moulins-lès-Metz, après avoir traversé six communes[2].

La qualité des eaux des principaux cours d’eau de la commune, notamment du ruisseau de Montvaux, peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité. Ainsi en 2020, dernière année d'évaluation disponible en 2022, l'état écologique du ruisseau de Montvaux était jugé bon (vert)[Carte 2].

Urbanisme

Typologie

Châtel-Saint-Germain est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine de Metz, une agglomération intra-départementale regroupant 42 communes[6] et 285 918 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Metz dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 245 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[9] - [10].

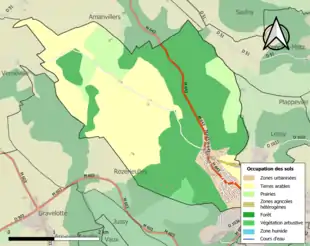

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (47,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (48,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (42,5 %), terres arables (35 %), prairies (11 %), zones urbanisées (8,1 %), cultures permanentes (1,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,4 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Toponymie

Castellum (745 et 930) ; Castel (1128) ; Chaistelz (1161) ; Castillum (1181) ; Chates (1210) ; Castrum (1219) ; Chaistes (1284) ; Chaistel (1330) ; Chatez (1330) ; Chasteilt (1382) ; Chaité (1387) ; Chaustel (XVe siècle) ; Chastel-de-soubz-Sainct-Germain (1421) ; Le Chaistel-soub-Saint-Germain (1430) ; Chastel-desoubz-Saint-Germain (1431) ; Chastel-de-costé-Saint-Germain (1437) ; Castel-dessoub-Saint-Germain (1444) ; Chastel-soubs-Sainct-Germain (1457) ; Chastelz-Saint-Germain (1497) ; Chaistel-soubz-Sainct-Germain (1544) ; Castrum, Castra (1544) ; Chastel-Sainct-Germain (1599) ; Chatey (XVIIe siècle) ; Chasté-Saint-Germain (1608) ; Chateles (1620) ; Chaté-Saint-Germain (XVIIIe siècle) ; Chaptel-sous-Saint-Germain (1736).

En lorrain : Chaité.

Nom allemand porté lors de l'annexion : « Sankt German » en 1915-18 et « Germannsburg » en 1941-44. La commune fut alors rattachée à l'arrondissement de Metz-Campagne.

Sobriquet

Surnom des habitants : « Lés chèrbenis » (les charbonniers)[13], les charbonniers n’existent plus dans le village, seul le souvenir de leur vie précaire revit dans l’ancienne appellation populaire.

Histoire

Le mont Saint-Germain était éperon barré : c'était un endroit stratégique pour surveiller la vallée et la route de Metz à Paris.

Des fouilles archéologiques effectuées de 1967 à 1991 ont montré que le mont Saint-Germain a été occupé depuis le Néolithique final jusqu’en 1760. Des racloirs, pointes de flèches et haches en silex poli de l’âge de la pierre ont été découverts ainsi que d’autres vestiges de l’âge du fer : des trous de poteaux marquent les fondations de maisons en terre et bois ; foyers (emplacements avec des pierres plates pour faire du feu) ; trois lingots de fer ont été retrouvés dans une fosse ainsi que de la céramique (bols, vases), des outils (haches, serpes), des objets de décoration (fibules, bijoux) et de la vie domestique (fusaïoles servant à filer la laine). Un village existe entre le IVe et IIe siècles sur le promontoire.

La région est occupée à l'époque celtique par les Médiomatriques dont l'oppidum est situé un peu plus à l’est : les Hauts de la colline Sainte-Croix à Metz.

Les pentes raides au sud, à l’est et à l’ouest du mont Saint-Germain formaient une défense naturelle. Il est probable qu’un rempart fortifié appelé « mur gaulois » ait été érigé à l’endroit appelé « Talus des pins » au nord du site : il ressemblait alors à un mur de palissade en bois avec un fossé.

À la fin de l’époque gallo-romaine, les habitants se réfugient sur le site fortifié pour se protéger des invasions des Alamans et des Francs. De cette époque, on a trouvé des morceaux de tuiles, du torchis, des monnaies et de la céramique sigillée d’Argonne.

À la fin du VIe siècle, à l’époque mérovingienne, une nécropole se développe sur la partie sud du site. Elle s’étend encore à l’époque carolingienne et au Moyen Âge. Les archéologues ont retrouvé 370 sépultures : coffres en pierres de forme rectangulaire, sarcophages creusés et taillés dans une seule pierre. Un sarcophage mérovingien du sud de la Meuse trouvé sur le site est exposé aux musées de la Cour d'Or à Metz. Les archéologues pensent qu’une chapelle chrétienne était installé à proximité de la nécropole dès le début de la christanisiation, mais qu’il n’en reste aucune trace. Cette affirmation est corroborée par la découverte de croix et d’une boucle de ceinture avec l’inscription « Pierre et Paul ».

Le village fut l’une des plus anciennes possessions des évêques de Metz. Le château des évêques cité pour la première fois en 1070 sous le nom castellum (château en latin). En 1026, l’abbé Poppon de l’abbaye Saint-Vincent de Metz parle d’une église (bâtie avant celle qui est en ruines) dans un lieu-dit « Castels ». En 1140, l’évêque de Metz, Étienne de Bar, confirme que l’abbaye Saint-Vincent est propriétaire de l’église de Saint-Germain de Castello. Le pape Alexandre III parle dans quatre bulles de la renommée de sainteté du prieuré où de nombreux miracles ont lieu.

Vers 1190-1220, les évêques Bertram, Conrad de Scharfenberg et Jean d’Apremont font construire un château et au début du XIIIe siècle, le fief de Châtel fait partie du domaine des évêques de Metz. Ce fief forme avec ceux d’Ars, d’Ancy et de Scy, les « Quatre mairies », qui servaient de gage aux emprunts de l’évêque.

De 1231 à 1234, la guerre des Amis, à la suite du décès de la dernière comtesse de Metz, Gertrude de Dabo, fille et seule héritière d'Albert II de Dabo-Moha, comte de Metz, oppose l’évêque de Metz Jean Ier d’Apremont aux habitants de Metz. L’évêque fait appel à ses amis, le duc Mathieu II de Lorraine et le comte Henri II de Bar mais les Messins offrent de l’or au duc et au comte qui se retournent contre l’évêque et font avec leurs soldats et les Messins le siège du château. Le village est détruit durant le siège par les Messins en 1231. L’évêque de Toul, Roger, ramène la paix entre les Messins et l’évêque. En échange de la paix, les Messins exigent que le château soit détruit, ce qui est fait vers 1235.

Les Écorcheurs de Charles VII s’emparent du village lors du siège de Metz de 1444.

Le prieuré demeure et fait office d’église pour les paroisses de Châtel et d’Amanvillers. Il entre en déclin avec la crise économique du XVe et les guerres qui ravagent la région. Les religieux de Saint-Vincent quittent l’endroit délabré en 1584. L'un d'eux revient les dimanches pour dire la messe et à l'occasion de quelques fêtes annuelles mais le curé et les habitants de Châtel ne veulent plus gravir le mont Saint-Germain pour aller à la messe car le village a une église depuis le XVe siècle. Ils s'en plaignent à l'évêque de Metz. Ce n'est qu'en 1760 que celui-ci supprime le culte au prieuré et ordonne sa destruction. L'église du village, dans la vallée, devient enfin paroissiale.

En 1817, Châtel-Saint-Germain, village de l’ancienne province des Trois-Évêchés avait pour annexes, les fermes de la Folie, Longeau, la ferme d’Envie, Clery, Chahury, Moscou et Leipzig, les moulins de Dourois, moulin Neuf, Haut et Petit moulin. À cette époque il y avait 552 habitants répartis dans 94 maisons.

Comme les autres communes de l'actuel département de la Moselle, Châtel-Saint-Germain est annexée à l’Empire allemand de 1871 à 1918. Un vaste groupe fortifié est construit en 1899 à l'ouest de la commune, le Feste Kaiserin. Il sera épargné en 1914, mais montrera toute sa valeur défensive en 1944. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les Mosellans se battent loyalement pour l’Empire allemand. Les Castelgerminois accueillent cependant avec joie la fin des hostilités et la paix retrouvée. Sankt German redevient française.

Châtel-Saint-Germain est de nouveau annexée de 1940 à 1944 au Troisième Reich allemand. Lors de la Seconde Annexion, un camp de prisonniers soviétiques, composé de travailleurs civils ou "Ostarbeiter", est créé dans le bois du Reposoir en 1942. Comme les autres camps du secteur, il fut abandonné en septembre 1944[14]. Le 1er avril 1944, la commune de Châtel-Saint-Germain est intégrée au Stadtkreis Metz et rebaptisée Germannsburg. La commune est libérée le 7 septembre 1944[15] mais les combats ne cessent autour des forts qu'en décembre 1944. Le groupe fortifié Jeanne-d’Arc est utilisé de 1945 à 1995 pour le contrôle aérien et les transmissions.

Politique et administration

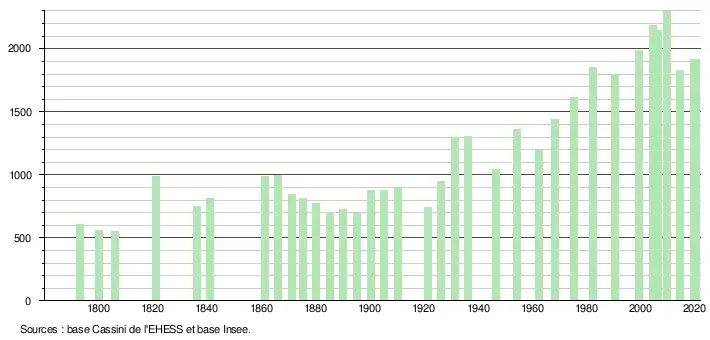

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[16]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[17].

En 2020, la commune comptait 1 913 habitants[Note 7], en augmentation de 4,54 % par rapport à 2014 (Moselle : +0,38 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Jusqu’à l’ère industrielle, le village vit de la culture des vignes, fraises et vergers. L’usine de fabrication d’article de quincaillerie, serrurerie, ferronnerie, fonderie, clouterie et ménage Georges-Cannepin est implantée sur la commune en 1832 et reste active jusqu’en 1936. Aujourd'hui, le bâtiment est encore debout mais reste désaffecté.

Vie associative

Treize associations :conseil de fabrique, SCLC tennis, US Châtel, Châtel Multisports, Châtel Détente, Atelier Châtelois, foyer de l'amitié, cercle archéologique, UNC de Châtel-Lessy, Souvenir français, aventure Mont Saint-Quentin section Châtel badminton, ACCAV, club poker du pays de Montvaux.

Culture locale et patrimoine

Édifices civils

- Site archéologique du Mont-Saint-Germain, éléments protégés : fossé ; enceinte ; four à chaux ; four à pain, époque de construction : Néolithique ; âge du fer ; Moyen Âge. Nombreuses traces d’occupation humaine diverses et continues, de la Préhistoire jusqu'au XVIe siècle. Position de hauteur occupée dès le quatrième millénaire avant Jésus-Christ (Néolithique moyen II et Néolithique final), l'éperon barré (fossé et rempart de terre) domine à 306 mètres d'altitude la vallée de la Moselle. Immédiatement à l'ouest de l'actuelle agglomération de Metz, il fut, au second âge du fer, un important site fortifié en périphérie du chef-lieu de cité des Médiomatriques. Occupé sporadiquement durant l'Antiquité tardive, le site connaît ensuite une forte implantation funéraire dès la fin du VIe siècle et au début du VIIe siècle. Dès le XIIe siècle, un prieuré et un château fort coexistent durant deux siècles, accompagnés de structures domestiques et artisanales (fours à pain et à chaux, atelier métallurgique). Le site est partiellement inscrit au titre des monuments historiques par les arrêtés du et du et partiellement classé par l'arrêté du [20].

- Ruines du château des évêques de Metz, construit vers 1190-1220 et démoli en 1235, et d’un prieuré Saint-Vincent. Le château a été construit par Jean d’Apremont et il a été détruit à la fin de la guerre des Amis (1231-1234). Lors du siège du château, l’évêque de Metz s’est battu contre les Messins, le duc de Lorraine et le comte de Bar.

- Château de Chahury : remplaçant un bâtiment plus ancien datant de la fin du XVIIIe siècle, il est construit de 1910 à 1912 par l'architecte messin Adrien Collin pour l’industriel Henri Cannepin. Imitant l’architecture Louis XV à l'extérieur, le décor intérieur est influencé par l'Art nouveau, notamment dans les vitraux du jardin d'hiver et dans les grilles en fer forgé réalisées par Quentin, ferronnier à Metz. Il est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du [21].

- Maisons anciennes

- Moulin

- Lavoir rue de Verdun, alimenté par une source, et le lavoir du Saulcy, en bordure du ruisseau Montvaux

- Six fontaines toujours alimentées, deux en « sommeil »

Édifices religieux

- ancien ermitage et ancienne église paroissiale sur le mont Saint-Germain, construit vers le XIe siècle et détruits en 1760 ;

- église Saint-Germain-d’Auxerre (art roman), 1760 ; vitraux du peintre Griesemer ;

- grotte de Lourdes ;

- monument du Souvenir-Français au cimetière municipal.

Autres

- Parc de 60 ares.

- Douze sentiers, balisés par le Club vosgien de Metz[22], permettent de découvrir les lieux :

- l'ancienne route de guerre ;

- le four à chaux ;

- l'ancienne voie ferrée ;

- la batterie installée par les Allemands et utilisée de 1907 à 1910 ;

- un escalier de 360 marches ;

- la chapelle Notre-Dame du Gros Chêne et les ruines du prieuré moyenâgeux…

- Le hêtre des batailles, un arbre remarquable.

Équipements

- Bibliothèque : 300 adhérents, plus de 5 500 ouvrages, 11 postes informatiques équipés d'Internet ;

- Gymnase : mis en fonctionnement en janvier 2008, salle omnisports avec 260 places de gradins ;

- Cinq courts de tennis extérieurs et un court intérieur (110 licenciés au Tennis-club).

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | De gueules à la tour donjonnée d'argent, pavillonnée de gueules à la croix d'argent, posée sur un mont de sinople. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Pour approfondir

Bibliographie

- Edgar Wendling, Châtel-Saint-Germain : Glanes, 2e édition, 1983.

- Le site archéologique du mont Saint-Germain - Itinéraires du Patrimoine n° 283, éditions Serpenoise, 2003.

- Guillaume et Claude Lefebre, La nécropole médiévale du mont Saint-Germain à Châtel-Saint-Germain (résultat des fouilles archéologiques).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Site de la mairie

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Archives départementales de la moselle G645

- Archives municipales de Metz, Comptes de la bulette CC650

- Archives départementales de la moselle 3E99,3E1181,B5617

- Robert Marchal est élu avec 59 % des voix face à uguette Wehrung.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Châtel-Saint-Germain » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le ) - Pour recentrer la carte sur les cours d'eau de la commune, entrer son nom ou son code postal dans la fenêtre "Rechercher".

Références

- « genealogie-metz-moselle.fr/ars… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Sandre, « le ruisseau de Montvaux »

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Metz », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Metz », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Passé-Présent : La Moselle dévoilée N°6 (Juin-Juillet-Août 2012)

- Article RL du 13 août 2006.

- 1944-1945 : Les années Liberté, Le Républicain lorrain, 1994 (p.14 : Recensement préfectoral sur les dates de libération)

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Site archéologique du Mont-Saint-Germain », notice no PA00135699, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Château de Chahury », notice no PA00106744, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Les sept chemins balisés par les employés communaux ont été jugés difficile à suivre par les usagers.