Cave à Margot

La cave à Margot ou grotte Margot[1] est un site archéologique et une grotte ornée appartenant au groupe des grottes de Saulges. Elle est située sur la commune de Thorigné-en-Charnie, en Mayenne, dans les Pays de la Loire.

| Coordonnées |

47° 59′ 34″ N, 0° 24′ 03″ O |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Massif | |

| Vallée |

Vallée de l'Erve |

| Localité voisine |

| Type | |

|---|---|

| Altitude de l'entrée |

65 m |

| Longueur connue |

285 m |

| Période de formation | |

| Occupation humaine | |

| Patrimonialité |

|

|

|

Historique

Mentionnée pour la première fois en 1701, l’entrée de la cavité devait être connue depuis très longtemps, puisque la légende de la fée Margot était déjà signalée. La grotte était d’accès difficile : l'orifice de l'entrée avoisinait les 50 centimètres et il fallait ramper ensuite à plusieurs endroits. D'après les textes, de nombreux accidents tragiques semblent d’ailleurs s’être produits dans la cavité.

La cave à Margot est la cavité de Saulges qui a le plus souffert des fouilles anciennes puis de l’exploitation touristique. Les fouilles intenses du XIXe siècle et les sondages de Raoul Daniel ont révélé la présence de Moustérien, d’Aurignacien, de Solutréen et de Magdalénien, ainsi que d’une tanière de hyène et d’un repaire d’ours. Le plancher stalagmitique sur lequel évoluaient les hommes du Paléolithique supérieur a été brisé.

À la suite de plusieurs campagnes de prospection menées depuis 2002, les premières figurations paléolithiques incontestables ont été découvertes en juillet 2005, par l'équipe dirigée par Romain Pigeaud, dans le cadre du programme Occupations paléolithiques de la vallée de l'Erve de l'UMR 6566 du CNRS de Rennes, coordonné par Jean-Laurent Monnier, avec le soutien du Conseil départemental de la Mayenne.

Description

Il s’agit d'une longue cavité de 319 m de développement et de 14 m de dénivelé environ[2].

La cave à Margot semble avoir été une grotte couloir, où la progression se faisait en rampant (comme dans la grotte des Combarelles, dans le Périgord, ou dans la grotte de Pergouset, dans le Lot). Le visiteur ne pouvait se relever vraiment que dans la salle du Chasseur, puis, après un nouveau passage impliquant de ramper, dans la salle d’Hiver, la galerie du Chêne pétrifié, le palais de Margot et la salle du Gendarme, qui formaient probablement la partie centrale du sanctuaire paléolithique. Le visiteur (avant le creusement du raccourci qui ramène au tombeau des Troglodytes directement à partir du palais de Margot) se trouvait ensuite devant une sorte de précipice, partiellement ennoyé, qui menait à la salle des Squelettes, où se déployait le lac.

Art pariétal

Dans l'état actuel des recherches, la cave à Margot comporte 124 unités graphiques, qui se répartissent comme suit :

- 95 représentations figuratives et abstraites, dont 8 chevaux, 8 rhinocéros laineux, 2 mégacéros, 3 bovidés, 5 oiseaux, 2 anthropomorphes, 2 sexes féminins ;

- 3 traces rouges (traits) ;

- 8 tracés digitaux (3 mains positives et 5 mains négatives).

La cave à Margot est désormais une cavité majeure de l’art pariétal, équivalente en importance à la grotte d’Arcy-sur-Cure, dans l'Yonne. Romain Pigeaud propose de classer les figurations en deux ensembles :

- des peintures, attribuées au Gravettien (25 000 à 32 000 ans AP), contemporaines de la grotte Mayenne-Sciences, avec les mains positives et négatives, le bison, 1 mégacéros, 2 rhinocéros laineux ;

- des gravures fines et détaillées, attribuées au Magdalénien final (environ 13 000 ans AP), avec les chevaux, 6 rhinocéros laineux, les oiseaux, 1 renne, 1 aurochs, les deux anthropomorphes et le sexe féminin[3].

Vestiges archéologiques

D'importantes découvertes ont été faites depuis 2006 dans la cave à Margot et la cave à Rochefort : elles comprennent notamment à Rochefort des ossements d'ours et de loup, un fragment de bassin d'enfant et une plaquette de grès gravée représentant un bouquetin au pelage hérissé vu de profil[4].

Protection

La cave à Margot a été classée Monument historique en 1926[5], à la suite de la découverte de squelettes sans doute médiévaux en 1924.

Tourisme

Avec plus de 22 000 visiteurs par an, la cave à Margot est la cavité la plus visitée des grottes de Saulges. Les touristes sont attirés par les concrétions stalagmitiques aux formes insolites, comme le « chêne pétrifié », et surtout par la légende de la Fée Margot.

Galerie

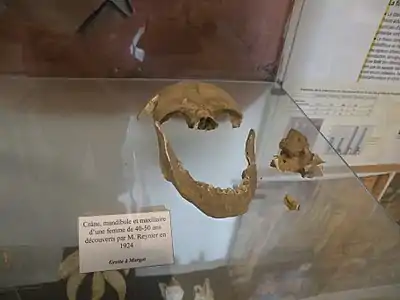

- Découvertes archéologiques de la grotte à Margot exposées au musée de la préhistoire de Thorigné-en-charnie

Musée

Musée Fémur et tibia d'homme adulte

Fémur et tibia d'homme adulte Crâne, mandibule et maxillaire de femme

Crâne, mandibule et maxillaire de femme Outils lithiques

Outils lithiques

Notes et références

- Bénédicte Boucays, « Cinq grottes méconnues à découvrir de l'Yonne à la Lozère : En Mayenne, une fée, le diable et des cygnes », sur lemonde.fr, Le Monde,

- Nouvelle étude de Joël Rodet et Florence Olivier.

- (en) Romain Pigeaud, « Palaeolithic cave art in West France: an exceptional discovery: the Margot Cave (Mayenne) », Antiquity,

- Voir les articles de presse, publications et conférences de Romain Pigeaud et Stéphane Hinguant, notamment : « Les grottes Margot et Rochefort : L'art préhistorique des grottes de Saulges », par Romain Pigeaud (Docteur en Préhistoire, USM 103, UMR 5198 du CNRS, Département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle, Stéphan Hinguant (Préhistorien, INRAP, UMR 6566 du CNRS, Université de Rennes-I), Jean-René Ladurée (professeur en histoire médiévale et paléographie moderne et médiévale, Institut supérieur des métiers, Université catholique de l'ouest, Angers), Hervé Paitier (photographe, INRAP), Jean-Pierre Betton (prospecteur bénévole, association du patrimoine d'Asnières), Pascal Bonic (spéléologue, équipe spéléologique de l'Ouest), Photographies de Hervé Paitier, in Maine Découvertes no 56 de mars-avril-mai 2008, Les éditions de La Reinette, 21 rue de Portland, BP 29011, 72009 Le Mans cedex 1, p.5-16 ; conférence sur le site des grottes de Saulges le 23 juillet 2008 ; conférence de Romain Pigeaud, spécialiste de l'art des cavernes, décembre 2009 ; film de présentation de la grotte fouillée par R. Pigeaud.

- « Grotte dite Cave à Margot », notice no PA00109620, base Mérimée, ministère français de la Culture

Bibliographie

Articles anciens

- Anonyme, 1876, « Note », L'Écho de la Mayenne, 26 novembre 1876, in Jules Le Fizelier, sdb, feuillet 32 recto-verso.

- Jacob, 1853, « Les caves à Margot », L’Écho de la Mayenne, 31 juillet 1853.

- Henri M., 1864, « Les caves à Margot », L’Écho de la Mayenne, 15 juin 1864, rubrique variétés, in Le Fizelier, sda, verso du feuillet 188.

Articles récents

- Hinguant S., Pigeaud R., 2006, « Les grottes de Saulges : nouvelles recherches, nouvelles découvertes », La Province du Maine, no 79, 3e trimestre, juillet-septembre, p. 211-229.

- Pigeaud R., 2005 (avec la collaboration de Jean-Pierre Betton, Pascal Bonic, Matthieu Deveau, Thibaut Devièse, Hervé Paitier, Nicolas Paparoditis, Jean-Pascal Rivière, Joël Rodet, Bernard Vitour). Prospection avec relevés d’art rupestre dans la vallée de l’Erve (grotte Mayenne-Sciences et grotte Margot, commune de Thorigné-en-Charnie, Rapport intermédiaire sur la campagne de relevés, d’études et d’analyses, Campagne 2005, 34 p.

- Pigeaud R., 2006, « Des rhinocéros en Mayenne », Maine Magazine, p. 40-45.

- Pigeaud R., 2007, Les chevaux des grottes ornées de la Mayenne, Equus, no 70, p. 58-62.

- Pigeaud R., Hinguant S., 2007, « Grotte Margot : des graffitis de 12 000 ans », Pour la Science, no 352, p. 64-69.

- Pigeaud R., Rodet, J., Deviese, T., Betton, J.-P., Bonic, P., 2006, « Une nouvelle grotte ornée en Mayenne : la grotte Margot (Thorigné-en-Charnie, Mayenne) », in Journée Préhistorique et Protohistorique de Bretagne, Rennes, 8 avril 2006, p. 1-2.

- Pigeaud R., Hinguant, S., Ladurée, J.-R., Paitier, H., Betton, J.-P., Bonic, 2008, « L’art préhistorique des grottes de Saulges. » Maine découvertes, no 56, p. 5-16.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Grottes de Saulges